Kitabı oku: «Stasi-Konzern», sayfa 4

»Geballere?«

»Was hast du denn gedacht, Tom! Die waren bewaffnet, mit Kalaschnikows. Das hat gekracht, dass man geglaubt hat, wir sind im Krieg.« Marquard gab ein nachdenkliches Schnauben von sich. »Mich wundert, dass alle wieder heil rübergekommen sind. Falls nicht, hätte ich nicht in ihrer Haut stecken wollen. Die wären ihres Lebens nicht mehr froh geworden, jede Wette. Bei so was versteht die Stasi keinen Spaß.«

»Das kannst du aber laut sagen.« Sydow legte die Stirn in Falten, und die Miene, mit der er Marquard musterte, sprach Bände. »Wenn ich dir einen Rat geben darf, Hajo: Zu niemandem ein Wort. Wärst nicht der Erste, der von der Stasi entführt worden ist. Um sich zu rächen, ist denen jedes Mittel recht.«

»Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass …«

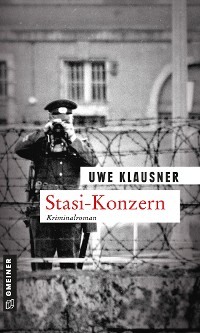

»Denk bloß nicht, die können dir nichts anhaben. Das wäre der größte Fehler, den du machen kannst. Der Stasi-Konzern ist schwer am Expandieren. Der hat überall seine Filialen – auch hier, im vermeintlich freien West-Berlin.«

»Da sagst du mir nichts Neues, Tom«, erwiderte Marquard resigniert. »Keine Angst, ich bin auf der Hut.«

»Wenn du alles so genau weißt – weshalb bist du dann hier?«

»Gute Frage!«, stieß Marquard hervor und blieb mit dem Rücken zu Sydow stehen. »Gründe dafür gibt es viele.«

»Und die wären?«

»Zunächst mal wollte ich mir alles von der Seele reden. Glaub mir, Tom: Die letzten paar Tage waren kein Zuckerschlecken für mich. Und schon gar nicht für meine Kameraden. Speziell Christian macht zur Zeit viel durch. Kannst dir vorstellen, dass ihm der Tod von diesem Grepo auf den Magen geschlagen hat. Der weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht – ehrlich. Wie dem auch sei, er behauptet steif und fest, dass es Notwehr war. Ihm sei keine andere Wahl geblieben, meint er.« Marquard gab ein bitteres Lachen von sich. »Den will ich sehen, der in dieser Situation anders gehandelt hätte. Hinterher ist man sowieso schlauer, vor allem die Klugscheißer, die momentan über uns herziehen. Weißt du was, Tom, die können mich alle mal!«

»Du bist doch nicht gekommen, um mir das zu sagen, oder?«

»Nein, ganz bestimmt nicht.«

»Hör zu, Hajo, falls du Ärger mit Vroni hast, ist es vielleicht besser, du redest mit Lea.«

»Ich will aber nicht mit Lea darüber reden, sondern mit dir.«

»Auf gut deutsch: Ich soll retten, was noch zu retten ist.«

»So könnte man es bezeichnen.« Sonst nie um eine Antwort verlegen, rang Hans-Joachim Marquard nach Worten. »Sie … sie nimmt es mir übel, dass ich ihr die Sache mit dem Tunnel verheimlicht habe.«

»Auf die Gefahr, es mir bei dir zu verscherzen: Ein ganz klein wenig kann ich sie verstehen.«

»Ich mittlerweile auch. Ehrlich währt eben immer noch am längsten.«

»Na also, dann wäre ja alles klar.«

»Nichts ist klar, Tom. Das ist überhaupt nicht der Punkt.«

»Sondern?«

»Sie wirft mir vor, mit Mördern gemeinsame Sache gemacht zu haben.«

»Wie bitte? Das ist doch wohl nicht dein Ernst!«

»Und sie sagt, sie wolle nichts mehr mit mir zu tun haben. ›Wer sich auf so etwas einlässt, darf sich nicht wundern, wenn er vor der Öffentlichkeit als Krimineller dasteht!‹ Originalton Veronika von Oertzen. Da bleibt einem die Spucke weg, was, Tom?«

»Mein Gott, was ist denn in die gefahren!«, ächzte Sydow und trottete zum Küchenschrank, um sich einen Cognac einzugießen. »Nichts für ungut, Hajo – auf den Schreck muss ich mir einen genehmigen. Auch ein Glas?«

Marquard nickte und drehte sich im Zeitlupentempo um. »Ich fürchte, das war noch nicht alles, Tom!«, räumte er kleinlaut ein, den Blick an die gegenüberliegende Wand gerichtet, wo ein Bild von Lea, Sydow und Vroni hing. »Das Schlimmste steht dir noch bevor.«

»Noch nicht alles?«, echote Sydow und drückte Hajo ein Cognacglas in die Hand. »Was hat das Ganze denn mit mir …« Das Glas in der Rechten und die linke Hand auf der Tischkante, wo er instinktiv Halt suchte, versagte Thomas Randolph von Sydow, vermeintlich Letzter der Neuruppiner Filiale seines Hauses, die Sprache. Wer ihn kannte, wusste, dass dies nur in Ausnamefällen geschah, glaubte er doch, ihn könne nichts mehr erschüttern. »Was kann denn so schlimm sein, dass … Sag, dass das nicht wahr ist, Hajo!«

Das Glas in Brusthöhe, nahm Marquard instinktiv Haltung an. »Doch, Tom – ist es!«, bekräftigte er und nahm all seinen Mut zusammen. »Vroni ist im dritten Monat. Eigentlich wollte ich es dir schon viel früher sagen, aber … aber ich wusste nicht, wie ich es dir beibringen sollte!«

Tom Sydow, Kriminalhauptkommissar a. D., gab keine Antwort, sondern trank das Glas, das er in der Hand hielt, auf einen Zug leer.

Dann nahm er Platz und goss sich nach.

7

Berlin-Schöneberg, Rudolph-Wilde-Park │09.30 h

Vertrauen war gut, Vorsicht besser. Ohne sie, Kardinaltugend jedes Agenten, wäre er längst aufgeschmissen gewesen, sowohl damals, während seiner Moskauer Zeit, als auch heute, wo der Stasi-Konzern allgegenwärtig zu sein schien. Darüber hinaus benötigte man jedoch auch Instinkt, je mehr, desto größer die Gewähr, nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Das war unter Stalin so gewesen und das war auch heute so. Ein unbedachtes Wort, missliebige Freunde oder Kritik am Kurs der Partei, und das Mindeste, was einem passieren konnte, waren zehn Jahre Gulag gewesen.

Oder mehr, wie im Fall seiner Mutter.

Kein Zweifel: Vertrauen war gut, Vorsicht indes unerlässlich.

Seit damals, den späten Dreißigern, hatte diese Maxime sein Handeln bestimmt. Das war so weit gegangen, dass er es sich zur Gewohnheit gemacht hatte, Gesichter zu studieren, je gründlicher, desto besser auch hier. Als Sohn einer Berliner Kommunistin, die vor den Schergen Hitlers nach Moskau geflüchtet war, hatte er das auch bitter nötig gehabt, denn man konnte nie sicher sein, ob nicht eines Tages doch der NKWD vor der Tür stehen würde. Der Terror Stalins hatte vor niemandem Halt gemacht, am allerwenigsten vor einem 15-Jährigen, der Mühe hatte, in der neuen Heimat Fuß zu fassen. Dass seine Mutter an der Lenin-Schule unterrichtet hatte, änderte nicht das Geringste daran, zumal jeder, vom deutschen Exilanten bis zum Sowjetmarschall, jeden Tag aufs Neue um sein Leben fürchten musste.

Je besser man es also verstand, in den Gesichtern seiner Mitmenschen zu lesen, desto geringer die Gefahr, auf der Anklagebank bei einem der zahlreichen Schauprozesse zu landen. Gerd Czerny, 43-jähriger Major des DDR-Staatssicherheitsdienstes, ließ den Blick durch den voll besetzten Waggon der U-Bahn-Linie 4 schweifen. Das musste genügen, um festzustellen, ob ihm Gefahr drohte, ein zweiter, um die Umstehenden zu taxieren. Schüler, Studenten, Berufstätige, unter anderem mehrere Arbeiterinnen, zwei, drei Rentner und als Krönung ein amerikanischer Tourist. Fazit: Alles bestens, kein Grund zur Sorge.

Czerny atmete kaum hörbar auf und vertiefte sich in seine Zeitungslektüre. Kein Zweifel, verglichen mit damals, als auch er um sein Leben hatte bangen müssen, sahen die Leute in West-Berlin ganz anders aus, bewegten sich anders, verhielten sich anders, redeten, wie ihnen der Schnabel gewachsen war. Kam man miteinander ins Gespräch, blieb der sattsam bekannte Blick über die Schulter aus, und niemand wäre auf die Idee verfallen, im Flüsterton zu sprechen. Dort, wo er gerade herkam, war dies natürlich anders, ein Grund unter vielen, warum ihm der Entschluss, einen Schlussstrich zu ziehen, relativ leicht gefallen war.

Ganz so leicht, wie er es sich anfangs vorgestellt hatte, war die Sache dann aber doch nicht gewesen. Für viele, mit denen er zusammengearbeitet hatte, war er ab jetzt ein Verräter, und wenn er ehrlich war, konnte man den Vorwurf nicht von der Hand weisen. Schließlich hatte er im Osten Karriere gemacht, hatte er es bis zum persönlichen Referenten von Mielke gebracht. Er konnte sich Klamotten aus dem Westen leisten, mit dem Geld, das er verdiente, einen Lada kaufen und sich eine Wohnung gönnen, von der andere, allen voran Werktätige, nur träumen konnten. Er zählte zu den Privilegierten, und das, wie er sehr wohl wusste, nicht nur im materiellen Sinn.

All das zählte jedoch nicht mehr, hatte noch nie irgendeine Bedeutung für ihn besessen. Von Anbeginn, seit seiner Rückkehr aus dem Exil, war er nämlich nur von einem Gedanken beseelt gewesen: Er, Sohn einer linientreuen KPDlerin, würde es denen, die seine Mutter auf dem Gewissen hatten, zeigen. Dass dies Jahre in Anspruch nehmen und ihn zu einem Versteckspiel zwingen würde, das ihn an den Rand des Wahnsinns brachte, hatte er 1945 noch nicht ahnen, geschweige denn voraussehen können. Damals, gerade einmal 24, hatte der Kampf ums Überleben im Vordergrund gestanden, das Bemühen, sich in dem Trümmerfeld, das der Krieg hinterlassen hatte, eine Existenz aufzubauen. Dank seiner Adoptiveltern, die beste Verbindungen zur Parteispitze besaßen, war ihm dies auch recht bald gelungen, doch der Preis, den er hatte zahlen müssen, war hoch gewesen. Er hatte Parolen nachbeten müssen, an die er nicht mehr glaubte, Dinge tun müssen, die er verabscheute, Ideale hochhalten müssen, an denen selbst führende Genossen Zweifel hegten. Vor allem aber hatte er mitgeholfen, ein System aufzubauen, das vor nichts, nicht einmal vor dem Bau einer Mauer mitten durch Berlin, zurückzuschrecken schien. All das, insbesondere so tun zu müssen, als stehe er voll und ganz hinter dahinter, hätte ihn um ein Haar den Verstand gekostet. Wäre ihm der Zufall in Gestalt eines Sonderauftrages, mit dem Mielke ihn vor vier Tagen betraut hatte, nicht zu Hilfe gekommen, wer weiß, wie lange er hätte durchhalten können.

»Viktoria-Luise-Platz.« Um einen Rückzieher zu machen, war es jedoch zu spät. Jetzt und in den kommenden Minuten war Kaltblütigkeit gefragt. Kaltblütigkeit, Umsicht und Professionalität – Eigenschaften, die ihn seit jeher ausgezeichnet und dafür gesorgt hatten, dass er es bis zum Vertrauten von Mielke gebracht hatte. Czerny lächelte in sich hinein. Mit Betonung auf ›hatte‹. Nach dem, was er vorhatte, durfte er sich in der Normannenstraße nicht mehr blicken lassen, und er konnte von Glück sagen, wenn er keine Kugel verpasst bekam.

Czerny ließ den Blick zur Tür wandern. Etwa ein halbes Dutzend U-Bahn-Passagiere stieg aus, ganze drei, darunter sein Kontaktmann, stiegen in den letzten Waggon der Linie 4 ein. Wie verabredet trug dieser einen gestreiften Schal, dazu passend einen Pullover aus Kaschmirwolle und obendrein eine dunkelblaue Schirmmütze, die den Umstand, dass er kaum noch Haare auf dem Kopf hatte, nicht verbergen konnte. Czerny dagegen hatte sich einen Spaß daraus gemacht, so auszusehen, wie man sich einen Geheimagenten vorstellte. Grauer Trenchcoat, feiner Zwirn und den breitkrempigen Hut tief im Gesicht: Manchmal bestand die beste Tarnung eben darin, wenn man sich ein wenig aufmöbelte. Eine, wenn nicht gar die wichtigste Voraussetzung, um den Erfolg – sprich: die Durchführung – seiner Pläne zu gewährleisten.

Damit allein war es freilich nicht getan, und so leicht wie in den Agentenfilmen, bei denen er sich vor Lachen gekugelt hatte, würde die Sache bestimmt nicht über die Bühne gehen. Czerny runzelte die Stirn, im Zweifel, ob er wirklich alles durchdacht hatte. An seinem Entschluss, das größte Staatsgeheimnis der DDR preiszugeben, änderte dies jedoch nichts. Das Einzige, was jetzt zählte, war, an den Richtigen zu geraten, ob der Mann, den er noch nie zu Gesicht bekommen hatte, genug Sachverstand besaß.

Und genug Geld, dass er sich eine neue Existenz aufbauen konnte.

»Bayerischer Platz.« Zeit, sich auf die Socken zu machen. Vorbei an einer Blondine, die ihn mit Wohlgefallen musterte, schlängelte sich Czerny zwischen den dicht an dicht gedrängten Passagieren hindurch. Auf den Mann, der sich umgehend an seine Fersen heftete, verschwendete er jedoch keinen Blick. Wer wie er so lange beim Geheimdienst war, spürte, wenn ihm jemand folgte, ob Freund oder Feind, spielte keine Rolle. Dass es sich um Ersteren handelte, stand für Czerny fest, und so unterließ er es, die Lage zu sondieren.

Dass er observiert wurde, hätte er nicht im Traum vermutet, schon gar nicht, dass sein Leben keinen Schuss Pulver mehr wert zu sein schien. Dementsprechend gelassen, ja geradezu heiter war seine Miene, und wie um der Gefahr, in der er schwebte, zu spotten, summte er ein Lied vor sich hin.

»Rathaus Schöneberg.« Alles, so schien es, lief nach Wunsch. Die Becher-Hymne im Sinn, die weiß Gott nicht zu den Gassenhauern zählte, stieg Czerny aus, wandte sich nach links und strebte der Treppe zu, die hinauf ins Freie führte. Er wirkte wie befreit, heiter, beinahe schon ausgelassen. Der Tag der Vergeltung war gekommen, der Tag, an dem Gerd Czerny, Stasi-Major a. D., den Genossen einen Schlag versetzen würde, von dem sie sich so schnell nicht erholen würden.

Von dem sie sich, wenn alles gut ging, nie mehr erholen würden.

Nie mehr.

Ohne auf die Schritte, die sich von hinten näherten, zu reagieren, umklammerte Czerny seinen Schirm, drehte den Kopf, um einen Blick auf das Schöneberger Rathaus zu erhaschen, und überquerte die Zuckmayer-Brücke, an deren Ende sich eine ausladende Freitreppe befand. Dort angekommen, blieb der Stasi-Major stehen. Zu Lebzeiten seiner Großmutter, die nicht weit von hier gewohnt hatte, hatte er an diesem Ort viel Zeit verbracht, im Park, wo die Freitreppe endete, Cowboy und Indianer gespielt. Das war zwar lange her, hatte sich ihm jedoch unauslöschlich eingeprägt. Nicht zuletzt deshalb war seine Wahl auf diesen Ort gefallen, wobei die Tatsache, dass er sich hier auskannte, den Ausschlag gegeben hatte.

Immer noch guter Dinge, warf Czerny einen Blick zum Himmel. Bleigrau, dazu Nieselregen und Windböen, wie man sie sonst nur von der Nordsee kannte: Das Wetter war zwar nicht das Beste, aber für das, was ihm vorschwebte, geradezu ideal. Dementsprechend gering fiel die Zahl der Spaziergänger aus, und Czerny musste nicht lange warten, bis auch der Letzte, ein älterer Herr mit Hund, plötzlich umgekehrt und in Richtung U-Bahnhof entschwunden war.

Der Körper des Stasi-Majors straffte sich, und während er die Lage sondierte, trat ein Ausdruck von Entschlossenheit in sein Gesicht. Kein Zweifel, heute, am 9. Oktober, war ein ganz besonderer Tag. Vor genau 28 Jahren war seine Mutter verhaftet worden, und von da an war nichts mehr so gewesen wie es war. Czerny atmete geräuschvoll aus. Nichts ahnend hatte er mit ihr noch am Vortag einen Spaziergang durch den Gorki-Park gemacht und wie so viele, die in die Fänge des NKWD gerieten, nicht geahnt, was auf ihn zukommen würde. Genau wie heute war es kein schöner Tag gewesen, nasskalt, wolkenverhangen und selbst für Moskauer Verhältnisse zu kühl. Dennoch oder gerade deswegen hatten sie die Zeit für einen kleinen Ausflug genutzt, unter anderem, weil Mutters Worten zufolge »die Wände bedauerlicherweise Ohren« hatten. Was genau sie damit meinte, war ihrem 15-jährigen Sohn zunächst nicht ganz klar geworden. Doch schon am nächsten Tag, am 9. Oktober 1936, waren sämtliche Unklarheiten beseitigt gewesen. Mitten in der Nacht hatte es plötzlich an der Tür geklopft, so laut, dass er schlaftrunken in die Höhe fuhr. Kurz darauf waren auf dem Korridor Stimmen zu hören gewesen, darunter diejenige seiner Mutter, die in ein Wortgefecht mit einem Unbekannten verwickelt war. Anfänglich beherrscht, war ihre Stimme immer lauter geworden, wovon sich der Unbekannte, der sich in Begleitung eines weiteren Mannes befand, nicht beeindrucken ließ. Czerny war wie gelähmt gewesen, unfähig, die Schockstarre, in die er verfiel, wieder abzuschütteln. Kurz darauf war dann seine Mutter erschienen, mit Mantel, Hut und einem Koffer in der Hand, der stets reisefertig in der Diele stand.

Czernys Miene verhärtete sich. Auch jetzt, nach all den Jahren, war sein Groll immer noch nicht gewichen, klangen ihm die Abschiedsworte seiner Mutter immer noch im Ohr. Sie müsse »auf eine Kommandierung«, hatte sie gesagt, der damals übliche Begriff für die Verschleppung in ein Straflager, von denen es in der Sowjetunion Hunderte gab. Czerny, zu jener Zeit noch Gerd Mendelssohn, hatte daraufhin sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, um Näheres über ihre Verhaftung zu erfahren, war von Pontius zu Pilatus gelaufen, beim Direktor der Lenin-Schule und sogar beim nächstgelegenen Revier der Miliz vorstellig geworden. Vergebens. Mutter war wie vom Erdboden verschluckt gewesen, und das Letzte, was er von ihr gesehen hatte, war der Schatten, der ihm von der Türschwelle aus zuwinkte, umrahmt vom Licht, das von der Diele in das spärlich möblierte Kinderzimmer drang. Danach hatte er nichts mehr von ihr gehört, und wären seine Pflegeeltern, KPD-Exilanten aus der Tschechoslowakei, nicht gewesen, hätte sein Weg ins Waisenhaus oder in eines der überall im Land verstreuten Kinderlager geführt.

»Irre ich mich, oder sind wir zwei verabredet?«

»Letzteres!«, erwiderte Czerny, der es nicht eilig hatte, sich zu dem Mann, auf den er wartete, umzudrehen. »Paul Gierke, nehme ich an?«

»Sie sagen es.«

»Freut mich, Sie kennenzulernen«, erwiderte Czerny und drehte sich so langsam um die eigene Achse, dass man es als Desinteresse auffassen konnte. »Und – sind Sie zu einem Entschluss gelangt?«

»In der Tat, das bin ich«, erwiderte der Mann aus der U-Bahn, während der Wind, der von Westen her durch den Park fegte, an Stärke zuzunehmen schien. »Zuerst möchte ich jedoch wissen, mit wem ich es zu tun habe.«

»Nennen Sie mich Gerd, alles andere tut nichts zur Sache.«

»Der große Unbekannte – verstehe.«

»Ich fürchte, Sie verstehen überhaupt nichts!«, gab Czerny zurück und ließ die Umgebung, über der eine Regenbö nach der anderen niederging, keinen Moment aus den Augen. »Wenn Sie interessiert sind, sagen Sie es, wenn nicht, ist unser Gespräch beendet.«

»Aber, aber – wer wird denn gleich in die Luft gehen.« Paul Gierke, Reporter eines Boulevardblattes, das angeblich niemand las, fuhr mit der Hand über die Oberlippe und sagte: »Damit wir uns richtig verstehen, Herr …«

»Mendelssohn, Gerd Abraham Felix Mendelssohn.«

»Ver… Freut mich, Sie kennenzulernen.«

»Sie lernen schnell, junger Freund.«

»Jung – haben Sie eine Ahnung!«

»Jahrgang 43, geboren in Kreuzberg, von Beruf Schriftsetzer, hab ich recht?«

»Woher wissen Sie, wann ich …«

»Neugierde, junger Freund – aber lassen wir das.«

»Soll das heißen, Sie schnüffeln hinter mir her? Falls ja, können Sie das Ganze …«

»Vergessen, meinen Sie? Wenn ich Sie wäre, Gierke, würde ich mir überlegen, was ich sage.« Mit der Geduld am Ende, vollführte Czerny eine Drehung, ließ den Boulevardreporter stehen und erweckte den Anschein, als sei das Gespräch für ihn beendet. »Die Konkurrenz schläft nicht, junger Freund.«

»Eins muss Ihnen der Neid lassen, Mendelssohn –«, rief Gierke hinter ihm her, was Czerny veranlasste, auf der Stelle zu verharren. »Sie sind gut informiert.«

»Das bringt mein Beruf mit sich, junger Freund.«

»Stasi?«

»Ich muss zugeben, ich habe Sie unterschätzt.« Ein Lächeln auf den Lippen, spazierte Czerny auf Gierke zu, versenkte den Blick in denjenigen des Reporters und flüsterte: »Junger Freund – Sie haben doch nichts dagegen, wenn ich Sie so nenne, oder?«

Gierke schüttelte den Kopf.

»Freut mich.« Trotz allem Herr der Lage, legte Czerny eine Kunstpause ein. Dann dämpfte er den Ton und sagte: »Soll ich Ihnen sagen, warum Sie meine Honorarforderungen erfüllen werden?«

»Da wissen Sie mehr als ich, Men…«

»Sie werden sie erfüllen, weil sich Ihnen die Chance bietet, auf einen Schlag berühmt zu werden.«

»Wer will das nicht!«

»Und Sie werden diese Chance nutzen, weil Sie – vorausgesetzt, ich liege mit einer Einschätzung nicht falsch – einen guten Riecher haben.«

»Ach, ja? Und wenn nicht?«

Czerny lachte in sich hinein. »Wenn nicht, verpassen Sie die Chance, Ulbricht, Honecker und speziell Mielke vor aller Welt bloßzustellen. Eine Gelegenheit, die man beim Schopf packen sollte, finden Sie nicht auch?«

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.