Kitabı oku: «Migrantes», sayfa 4

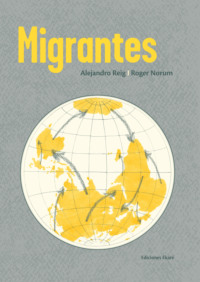

Existen otras trayectorias de movimiento que contradicen la visión estereotipada que reduce todo el fenómeno de la migración al movimiento desde las regiones más pobres hacia las más ricas. De hecho, también forma parte del fenómeno migratorio el desplazamiento de gente desde naciones desarrolladas a otras menos desarrolladas (algo que generalmente se llama migración de norte a sur), aunque a veces se le da un nombre diferente, como, por ejemplo, expatriación. Estas formas de movilidad están en crecimiento sostenido en la actualidad: alrededor de 55 millones de personas por todo el planeta[32]. Vivimos en una era en la cual el movimiento y la apertura se han hecho mucho más comunes: los cambios en el transporte, la tecnología, el trabajo y la cultura están normalizando pensar más allá de las fronteras y cruzarlas con frecuencia[33]. Los movimientos por razones de estudio, exploración personal, desarrollo profesional, matrimonio, jubilación o estilo de vida están cobrando una significación cada vez mayor, tanto en el ámbito individual como en el social.

Vistos en perspectiva y a lo largo de períodos históricos amplios, casi todos los movimientos de personas revelan que la migración siempre ha sido bidireccional: los movimientos en una dirección casi siempre han estado precedidos o seguidos por otros en la dirección opuesta. Por ejemplo, las personas que escapaban de la guerra en Pakistán o la India hacia Gran Bretaña no hicieron más que continuar en sentido contrario los movimientos previos de funcionarios, militares, comerciantes y administradores coloniales desde Europa hacia el subcontinente indio. Si hoy vemos ingenieros de Ghana que buscan trabajo en Noruega, solo hace falta extender la escala temporal para encontrar casos anteriores de profesionales escandinavos migrando a trabajar a África; y hoy es fácil ver a estudiantes noruegos que viajan a África occidental para tener una experiencia de gap year, el año de transición entre el fin de la educación secundaria y el comienzo de la universidad. Miles de mercaderes o soldados ingleses dejaron en su momento Gran Bretaña para irse al Sudeste asiático. ¿Por qué se sorprende el ciudadano medio europeo del movimiento inverso? El punto a tener en cuenta aquí es que la perspectiva de la gente sobre la migración suele estar limitada por una visión corta, sin profundidad histórica ni conciencia de los cambios en las relaciones económicas, sociales y políticas entre distintas regiones del globo a lo largo del tiempo. ¿Se puede afirmar acaso que la migración de colonizadores europeos a África, América, Asia u Oceanía era más aceptable que la migración en sentido contrario que experimentó Europa a partir del siglo XIX? ¿O que las migraciones de europeos empobrecidos hacia América desde finales del siglo XIX hasta la década de 1950 era más legítima que la de trabajadores y profesionales latinoamericanos hacia Europa desde 1970 hasta hoy? Sin duda, no: en ambos casos los inmigrantes traen una fuerza y capacidad de emprendimiento que dinamiza las sociedades que los reciben. Vale la pena preguntarse por qué se ha estrechado la visión de buena parte de la población en los países receptores actuales.

Una serie de cambios sociales y demográficos están contribuyendo a dar forma a los patrones de la migración contemporánea, y están siendo a su vez afectados por ella. La nueva «clase creativa», por ejemplo, está produciendo vastas transformaciones en el trabajo, el ocio, en las comunidades locales y en la vida diaria, llevando a un aumento en los movimientos internacionales de estos grupos[34]. De manera similar, el aumento de los servicios financieros y tecnológicos y las nuevas demandas de profesionales de la salud e investigadores científicos está propiciando que profesionales calificados salgan a buscar oportunidades de empleo en el exterior. Es lo que se ha dado en llamar «guerra por el talento», iniciada por los países ricos decididos a invertir en su futuro económico absorbiendo profesionales de otros países. En esta contienda las grandes empresas globales de tecnología, como Apple y Microsoft, también son actores fundamentales. Un frente en el cual se dan estas batallas es el de los estudiantes extranjeros: los costos de las matrículas universitarias para estudiantes locales e internacionales en el mismo programa de estudios suelen ser distintos, mayores para estos últimos. En países como Gran Bretaña, Canadá, Dinamarca, Turquía o Estados Unidos estas varían en función de la ciudadanía del individuo o de su lugar de residencia al ingreso. Las universidades hacen vigorosos esfuerzos para reclutar estudiantes extranjeros, y el aporte de estos también sirve para fortalecer sus comunidades académicas. Sin embargo, estos esfuerzos pueden chocar con las políticas restrictivas de los estados, cuando las autoridades de inmigración fijan límites estrictos al número de estudiantes y trabajadores que las universidades y las empresas pueden admitir o contratar.

Estas formas de la migración moderna —gente que se relocaliza voluntariamente al amparo de climas más benignos o ambientes más propicios, temporal o permanentemente, con objetivos laborales, académicos o de placer—, constituyen un nuevo patrón de movimiento que se está haciendo, sin embargo, cada vez más generalizado. En estos movimientos se incluyen, por ejemplo, personas de la clase media de las islas del Caribe que emigran a los Estados Unidos continentales; brasileños de clase alta que se mudan a Lisboa; la migración aspiracional de jubilados británicos a la costa mediterránea española; inversores japoneses que se mueven con sus familias a Ginebra o a Berlín.

¿Por qué la opinión pública no trata a estas formas de migración con la misma connotación negativa que los migrantes trabajadores del sur global al norte global, de los países en desarrollo hacia los países más desarrollados? Quizá no haya que buscar la respuesta validando un argumento basado en cifras, según el cual los migrantes calificados, profesionales, o de clase media y alta serían menos que los trabajadores manuales que migran (cosa que es cierta en algunos casos y en otros no). ¿No será que el espíritu conservador y temeroso de la diferencia que atraviesa todas las capas sociales en los países que reciben migración se ensaña más con los pobres? En cualquier país europeo pueden oírse expresiones como «Si viene migración buena [profesionales], bienvenida, pero no queremos inmigrantes de bajo nivel que nos vengan a quitar el trabajo». Pero la realidad es que estos migrantes de clase media son tan migrantes como los trabajadores manuales, y el no reconocerlos como tales (sino como «expatriados», «profesionales transnacionales», «gerentes globales») no es más que otra forma de discriminación de los migrantes de menor calificación profesional, que son, sin embargo, esenciales para el funcionamiento de los sistemas de producción de las regiones desarrolladas receptoras de migración (así como del resto del mundo).

LA CUIDADORA EXTRANJERA

Una mujer deja su casa natal y viaja a España para tomar un trabajo cuidando a los hijos de otra familia. Esto le permite probar a trabajar en el extranjero, hacer un buen dinero y ganar una valiosa experiencia. Si la mujer es filipina, está en sus 40 y envía buena parte del dinero que recibe a Filipinas para mantener a sus hijos, será tipificada como una trabajadora migrante. Pero si la mujer es francesa, está en sus tempranos 20, es soltera y ahorra su dinero o lo gasta en salir, será llamada au pair, pero raramente será considerada una migrante. ¿Por qué? Los diversos factores contextuales que determinan estas situaciones colorean los términos y categorías que utilizamos para definir y distinguir a las personas en movimiento —incluso cuando estas están haciendo lo mismo—. El movimiento desde países más pobres hacia otros más ricos es llamado habitualmente migración. El movimiento desde países ricos a países pobres (o hacia otros países ricos) generalmente es llamado movilidad, y muy raramente migración. Aunque los procesos sean los mismos, la forma en que hablamos de ellos es muy diferente, y estas diferencias revelan los prejuicios que las sociedades abrigan hacia ciertas categorías dentro de los grupos de personas diferentes.

Por otra parte, la precariedad también afecta a los migrantes profesionales de clase media, que son requeridos por los países desarrollados para cubrir necesidades del mercado laboral, pero sin ofrecerles una integración legal definitiva que les permita desarrollar una vida profesional y familiar estable. Sirva como ejemplo el caso de profesores venezolanos que imparten clases durante años en universidades inglesas con contratos temporales que no les permiten obtener un visado permanente, con hijos plenamente integrados en el sistema escolar y con prácticamente toda su infancia transcurrida en Inglaterra. Asimismo, muchos médicos especialistas colombianos, venezolanos, ecuatorianos y argentinos fueron requeridos por el sistema sanitario español durante el boom de la «burbuja hospitalaria» del cambio de siglo[35]; sin embargo, ya establecidos, con varios años de residencia y trabajo en centros médicos de toda España —y buena parte de ellos con ciudadanía española—, tras la crisis económica, vieron cuestionadas sus credenciales y se hallaron en la situación de tener que estudiar nuevamente su especialización o abandonar sus trabajos[36].

Algunas de las formas de migración contemporánea aparentemente involucran movimientos temporales. Pero las distinciones entre lo que es temporal y lo que es permanente al hablar de migración humana se han vuelto borrosas en la actualidad, debido a los cambios sociales, económicos y tecnológicos[37]. Así como estos ejemplos muestran que las situaciones precarias que aparecen en las vidas en movimiento borran algunas distinciones convencionales, en los capítulos siguientes se verá de qué forma la migración también contribuye a que se difuminen otras distinciones y categorías, y nos obliga a considerar los fenómenos sociales desde una nueva perspectiva.

Nosotros y ellos: ¿por qué son importantes las categorías?

Los debates contemporáneos en torno a la migración hacen aparecer un concepto tan escurridizo como omnipresente: el de identidad. Todos los individuos en el mundo tienen algún tipo de identidad, que puede entenderse como un conjunto de atributos que define el modo en que alguien se percibe y se presenta al mundo, y cómo lo perciben los demás, y que suele expresarse en términos de pertenencia. Las comunidades también tienen sus propias identidades, generalmente forjadas a partir de ciertas características comunes a sus miembros. De entre estas, la etnicidad, la raza y el género son tres de los atributos físicamente más visibles.

Etnicidad y raza

Las distinciones entre raza y etnicidad están relacionadas con factores biológicos y sociológicos, y a la vez con orientaciones políticas y culturales en diferentes contextos. Tradicionalmente el concepto raza se refiere a las características físicas de una persona (como el color de la piel o de los ojos, la estructura ósea, etc.). Etnicidad, por su parte, hace alusión a factores culturales, entre los que se incluyen la nacionalidad, la lengua, las costumbres y creencias. Ejemplos de categorías de raza o grupo racial son raza blanca, negra o amarilla, todas presentes en muchos lugares y sociedades del mundo. Ejemplos de categorías de etnicidad son chino o italiano, no importa la raza (y, sin embargo, China, por ejemplo, posee más de cincuenta grupos étnicos distintos). La idea de raza presupone rasgos biológicos o genéticos compartidos, mientras que la etnicidad supone rasgos culturales y una historia colectiva compartida.

Pero es importante aclarar que el propio término raza se utiliza de forma diferente en distintos países, y esto puede explicar la complejidad en que se desenvuelve el concepto, así como los malentendidos que lo rodean. Por un lado, los académicos están en general de acuerdo con que la raza no es un concepto científico enraizado en diferencias biológicas discernibles, y han descartado que pueda seguir teniendo alguna utilidad como categoría[38]. Sin embargo, el discurso sobre la raza sobrevive en muchos contextos nacionales, y muchas de las ideas asociadas con la ideología racial son materia de serias discusiones[39]. De modo que, aunque pueda no tener ningún significado biológico para referirse a las diferencias humanas, el concepto de raza sigue teniendo una significación social importante, que lo sitúa en el centro de acalorados debates. Su uso tiene una gran variabilidad y depende mucho de qué se considera un grupo distintivo de personas. Por ejemplo, en el Reino Unido, a través de su foco en las minorías étnicas, el concepto tiende a estar asociado con las personas que vienen de los países de la Commonwealth (anteriormente, colonias británicas). Por su parte, en Estados Unidos, desde los comienzos de su historia, los amerindios, los afroamericanos y los euroamericanos han sido clasificados como pertenecientes a diferentes «razas». Para complicar las cosas, en muchos lugares los términos etnicidad, nacionalidad, raza, herencia, cultura e incluso identidad son usados de forma intercambiable.

Como se ve, nada en estas distinciones es simple. Estas categorías tienen una larga y compleja herencia de entrecruzamiento de variables políticas y sociológicas que se alimentaron de las distinciones somáticas o biológicas. En la Europa del temprano siglo XIX surgió la ideología que vinculaba las diferencias raciales con la inteligencia, la salud y la personalidad. No existe ninguna evidencia que apoye estas ideas, que están en los fundamentos del racismo occidental. Aunque su formulación se basa en definir rasgos biológicos compartidos —y esto proviene en parte de las clasificaciones usadas en la cría de animales domésticos en la Europa medieval—[40], las distinciones de raza no generan una división que pueda sostenerse con la claridad de las taxonomías biológicas de los seres vivos. Se puede tener un mismo color de piel y, sin embargo, pertenecer a grupos étnicos (agrupaciones humanas con una herencia histórica, lingüística y cultural común) totalmente distintos.

Los rasgos somáticos distintivos que dieron pie a las caracterizaciones raciales —color y formas de la piel, los ojos, cabellos, estructura ósea y muscular— fueron desarrollados en la historia evolutiva de los grupos humanos cuyas migraciones los llevaron a distintos ambientes y a adaptarse físicamente a estos. Pero el recurso de las sociedades a diferenciarse según la raza no tiene nada de biológico: es un método social y subjetivo de categorización y diferenciación de la gente. La ciencia ha demostrado que hay más variabilidad genética dentro de los miembros de cualquiera de estas categorías llamadas raza que entre los miembros de esta y los de otra, y esto ha determinado el abandono del término en el campo científico. Sin embargo, no es la ciencia, sino la historia y las relaciones políticas, quien domina las formas en que los humanos interactúan en sociedad y se caracterizan los unos a los otros. La noción de raza sigue viva en el discurso corriente, y también en los discursos administrativos de muchos países, a la hora de definir grupos mayoritarios y minoritarios, y su acceso respectivo a servicios[41].

Una razón de la permanencia del término raza en el mundo anglosajón es que se argumenta que obviarla sería equivalente a borrar una historia de exclusión, persecución y desigualdad. Seguir usando el concepto, por el contrario, permite recordar su carga histórica y política, hacer presente el pasado racista de las relaciones entre pueblos y grupos sociales dominantes y dominados, y continuar combatiendo una discriminación que hoy sigue viva en muchos lugares del mundo. Pero en otros contextos, como, por ejemplo, en buena parte de los países latinoamericanos, el término ha desaparecido del lenguaje político-administrativo (no existe, por ejemplo, en las casillas de un formulario para trámites legales), aunque pervive en el lenguaje coloquial. La ausencia del término en el lenguaje administrativo —es decir, en las categorías legales de definición de la identidad— probablemente tiene que ver con que las naciones latinoamericanas han sido modeladas por valores universales directamente provenientes de la Ilustración y la Revolución francesa, y el concepto de raza aparecería como discriminatorio frente a sus ideas de ciudadanía universal. A la vez, estos países privilegian una ideología nacional que pone de relieve una mezcla supuestamente armoniosa de las razas europea, africana e indígena, resultante en un nuevo tipo, el mestizo. Esto también ha tenido una formulación idealizada y políticamente influyente en algunos sectores en la idea de que en Iberoamérica nació «la raza cósmica», con todas las herencias históricas encarnadas en un nuevo tipo de hombre, destinado a construir una nueva civilización universal[42]. De forma reivindicativa, el término raza puede aparecer en los discursos de los grupos con una herencia de exclusión, a veces expandiéndose desde una formulación basada en las herencias de color de piel y fisonomía a una basada en la historia sociocultural: en las letras de la salsa o música caribeña, entre sus cultores y promotores, podemos encontrar referencias tanto a la «raza negra» como a la «raza latina».

Definirse y ser definido: el contrapunto identitario

Como vemos, la identidad, personal o colectiva, no viene naturalmente dada, sino que se define y se constituye cultural y socialmente. Esto quiere decir que está condicionada tanto por nosotros mismos como por la sociedad y las comunidades en las cuales vivimos, trabajamos, jugamos e interactuamos. La gente determina su propia identidad, sí, pero también lo hacen sus vecindarios, sus familias y sus contextos económicos. Más aún, la identidad es mutable: puede cambiar a lo largo del tiempo y puede incluso ser cambiada conscientemente por un individuo. Un hombre norteamericano que vive en Argentina, por ejemplo, puede elegir «identificarse» como argentino después de vivir en el país diez o veinte años, o quizá uno o dos, si es particularmente rápido para desarrollar un sentido de pertenencia y adoptar nuevas identidades. Un venezolano que ha obtenido ciudadanía italiana a través de sus abuelos, pero hoy vive en Mallorca, puede elegir identificarse como italiano o como venezolano (o incluso como español o mallorquín), dependiendo de sus circunstancias y del contexto en que se encuentre.

Los humanos tenemos una necesidad innata de categorizar los lugares, las cosas, la gente y los demás seres vivos. Una categoría es un concepto que define una clase de cosas, ideas o personas que comparten ciertas características comunes, para distinguirlos de otros grupos. Categorizar permite darle sentido al mundo social y natural y aprender cómo comportarnos en concierto con otras personas. En una etapa de nuestra historia la habilidad para saber quién era miembro de un grupo y quién no constituyó una herramienta fundamental para la propia supervivencia: darle forma a esos grupos y alianzas permitía maximizar la propia habilidad para conseguir comida, territorio y pareja. El contexto de nuestras vidas diarias ha cambiado mucho desde los tiempos en que todas las sociedades humanas eran cazadoras-recolectoras. Y, sin embargo, seguimos haciendo distinciones entre las personas echando mano a conceptos aparentemente sólidos y estables como el género y la raza, bajo los que palpitan realidades dinámicas, variables y polémicas.

Cuando creamos categorías distintas es inevitable que algunas personas o grupos con los cuales convivimos en un territorio sean percibidos como «forasteros». Al decidir que el grupo Y es intrínsecamente diferente del X, estas diferencias se convierten en la base para establecer que la forma de ser de «nuestro» grupo es la forma inherentemente «correcta» de ser, ya sea que esta se fundamente en el color de piel, la cultura o el país de pertenencia.

La diferencia o la alteridad pueden parecer amenazantes y peligrosas, pero constituyen una herramienta clave en la creación de las identidades contemporáneas y las ideologías de las naciones. La diferencia también se manipula frecuentemente para controlar los sistemas y los individuos que dan forma a la migración. Se trata de un concepto que puede ser reavivado en diferentes situaciones de movilidad y contacto entre diferentes grupos étnicos o raciales. Pero la necesidad de manejar la alteridad por parte de las comunidades, las sociedades y los estados aparece desde mucho tiempo antes de la existencia de los modernos Estados nación. Los romanos, por ejemplo, otorgaban grados limitados de ciudadanía a quienes vivían en las tierras que iban incorporando al imperio durante su expansión. Pero, aunque conferían la ciudadanía romana y sus derechos públicos y privados concomitantes a los habitantes de ciertas ciudades y no a los de otras, esta ciudadanía era incluyente y no conllevaba asociaciones exclusivas con ciertos grupos étnicos. Por el contrario, acogía una gran diversidad de culturas, lenguas y religiones[43]. Otras sociedades, como el Imperio otomano en el Medio Oriente o la dinastía Ming en China, tenían políticas mucho más severas. Los otomanos removían forzosamente a niños de las familias que vivían en tierras remotas bajo ocupación, criándolos como musulmanes y forzándolos a hablar turco. En la China de la dinastía Ming, aunque había muchos trabajadores extranjeros sirviendo en un extenso aparato de relaciones exteriores —musulmanes de Asia central y el norte de África, por ejemplo—, los regentes del reino creían que no necesitaban nada proveniente de fuera. Se concebían a sí mismos como superiores material y culturalmente, rodeados por sociedades bárbaras; y esta percepción fundamentó una política de aislamiento total que duró varios siglos.

IDENTIDAD PERSONAL Y COLECTIVA

Lo que hace que los individuos sean quienes son no viene dado solamente por sus rasgos y características personales, sino también por su pertenencia —atribuida por uno mismo o por otros— a categorías o grupos sociales (reales o imaginados). La identidad colectiva se refiere al sentimiento de pertenencia compartida de una persona a un grupo. La identidad que se deriva del grupo (o «colectivo») moldea una parte de la identidad personal de un individuo. La participación en actividades sociales puede proporcionar a los individuos un sentimiento de pertenencia y una identidad que supera los límites de su identidad individual. Esta relación de retroalimentación entre identidad personal y colectiva es uno de los procesos fundamentales de la existencia del hombre en comunidad. A veces es posible que este sentido de pertenencia a un grupo particular se convierta en algo tan fuerte que se imponga sobre otros aspectos de la identidad de una persona: ejemplo de esto son las identificaciones religiosas, las ideologías políticas o el nacionalismo. El anhelo profundo que pueden tener las personas de verse a sí mismos como seres plenos puede inspirar un deseo de pertenecer a algo más grande que uno mismo, y de participar activamente en la vida de esta entidad (social) hecha de factores que trascienden al individuo.

Estas divisiones han resultado históricamente en hostilidad hacia aquellos que no son parte del grupo dominante, que podían ser vistos como una amenaza o un lastre, en detrimento de la existencia del grupo. La hostilidad en contra de las personas percibidas como diferentes, y, por lo tanto, marginadas, puede generar una mentalidad de «nosotros contra ellos». A veces, como en el caso de la Sudáfrica de la época del apartheid, se produce una segregación de los diferentes sostenida en el orden legal y asegurada con políticas represivas y confinamiento espacial. Pero en otros casos, se busca incluirlos para hacer un uso político de ellos. Por ejemplo, las poblaciones o facciones políticas dominantes pueden tratar de asimilar a su propio grupo a miembros diferentes de la sociedad, para darse legitimidad como gobernantes del país. En Venezuela, por ejemplo, se creó un Ministerio de Pueblos Indígenas, y estos fueron incluidos simbólica y propagandísticamente; pero los derechos territoriales de las poblaciones indígenas están lejos de ser atendidos. En la medida en que categorías como la raza y la religión se definen por instituciones formales del Estado, estas identidades se vuelven fuertemente politizadas, controladas y disputadas.

La mentalidad de «nosotros contra ellos» ayudó en un pasado a las sociedades humanas a sobrevivir, pero seguir entendiendo la diferencia en términos antagónicos quizá haya dejado de ser productivo para el desarrollo de la convivencia. Nuestra fijación en las categorías que distinguen a algunas personas de otras puede llevarnos a rechazar la diferencia y congelarla, en vez de explorarla, convivir con ella y acoger lo que pueda resultar enriquecedor. Es poco probable que los humanos dejen de categorizarse entre sí en un futuro, y la migración es un campo en el cual la categorización de propios y extraños aparece cotidianamente. Para apreciar y entender sus complejidades, hace falta reconocer que aquellas personas que son diferentes de nosotros no tienen por qué ser vistos instintivamente como amenazas. Mientras los humanos tenemos muchas similitudes, también tenemos otras tantas diferencias, y estas últimas son las que hacen que ser humano en el mundo de hoy sea tan interesante, estimulante y disfrutable. La gente que se posiciona en contra de la inmigración suele perder de vista estas consideraciones de sentido común.