Kitabı oku: «Eine färöische Kindheit», sayfa 2

Irische Mönche – Wikinger – Pfarrer

Die erste Besiedlung fand statt, als sich irische Mönche ungefähr im Jahre 625 niederließen und als Einsiedler lebten. Wenn ich das lese, wundere ich mich. Wie konnten sie für den Fortbestand der Sippe sorgen, wenn sie Einsiedler waren? Warum starben die Mönche nicht aus?

Verständlicher ist, dass die Färöer nach 850 von Norwegern, Wikingern, besiedelt wurden, die aus Norwegen fliehen mussten. Es waren Kleinkönige, Jarle und frei geborene Männer und Frauen, die Richtung Westen segelten, um sich ein Heim auf den unbewohnten Inseln zu schaffen. Nach und nach vermischte sich das Blut mit dänischen Genen. Dies war insbesondere den dänischen Beamten, und nicht zuletzt den Pfarrern zu verdanken, die dem alten Sprichwort huldigten: So viele Kinder, so viel Segen.

Nach der Reformation war es üblich, dass Pfarrer und Pröpste viele Kinder bekamen. Starb die Hausfrau, zum Beispiel im Wochenbett, heiratete der Pfarrer so schnell wie möglich wieder, da ihm eine Haushälterin fehlte, die sich um Haus und Kinder kümmerte. So kann man über Pfarrer lesen, die zwischen 16 und 23 Kinder hatten. Diese Kinder wurden Färinger, deren Nachkommen heute mehrere zehntausend zählen und von denen ich, Amy, abstamme.

Im Mittelalter sorgten die Pfarrer dafür, dass ihre Söhne Königsbauern, Pachtbauern der Krone, wurden und dass ihre Töchter Königsbauern heirateten.

In der Wikingerzeit standen die Färöer, Island, die Shetlandinseln und Norwegen in engem Kontakt zu einander, denn sie hatten alle die gleichen Wurzeln. Einzelne Kelten fanden den Weg zu den Inseln und ließen sich nieder. Allmählich verloren die Färöer fast ganz den Kontakt zum europäischen Kulturleben. Man liest davon, dass:

Die Färinger ein sehr inniges Gemeinschaftsleben führten.

Hilfsbereitschaft und Glaube Reichen und Armen gemein waren.

Die Inseln im 17. und 18. Jahrhundert von Seeräubern heimgesucht wurden.

Die bäuerliche Gemeinschaft stark vom Luthertum geprägt war.

Vielleicht weil die Pfarrer Dänen waren, war ihre Autorität groß, denn sie sprachen ja die gleiche Sprache wie der Herrgott.

Dänisch hatte Latein und Färöisch als religiöse Sprache abgelöst. Kein Färinger wagte es, sich dem Allmächtigen in der Alltagssprache zu nähern.

Doch bewahrte sich die Volksdichtung in der Muttersprache des Mittelalters.

Dies sollte später dazu beitragen, die färöische Sprache vor dem Untergang zu retten. Heute werden ständig neue Wörter gebildet, die sich von der Lokalsprache der Vorzeit und alten nordischen Sprachen ableiten.

1814 wurden die Färöer von der norwegischen Krone getrennt und zu einem dänischen Amt. Heute beträgt die Bevölkerungszahl circa 48.000, von denen ungefähr 17.000 in der Hauptstadt Tórshavn leben. Die Färöer sind teilweise autonom. Die Autonomie wurde 1948 eingeführt.

Die Nachkommen der Färinger leben heute auf der ganzen Welt verstreut.

Alzheimer

Im Januar 2006 wurde bei meiner neunzigjährigen Mutter Alzheimer festgestellt. Ihre zunehmende Vergesslichkeit war diagnostiziert. Obwohl sie vergesslich war, kam sie gut zurecht, war gesund und munter und fröhlich. Die Ärzte für Geriatrie versuchten es mit Medikamenten gegen Alzheimer, doch lag sie danach flach und übergab sich den ganzen Tag, ohne zu wissen, wo sie war. Die Medikamente könnten die Krankheit vielleicht ein halbes bis ganzes Jahr verzögern, sagten sie. Wir lehnten die Medikation mit Zustimmung des Arztes ab und lebten von nun an mit dem Naturell der Alzheimerkrankheit.

Die Alzheimerkrankheit brachte mich ins Rollen. Wie lange dauert Alzheimer? Kommt der Tag, an dem Mutter nicht mehr in der Lage ist, zu erzählen, nicht mehr in der Lage ist, zu reden?

Jetzt oder nie. Wir begannen im Januar 2006 mit der Niederschrift von Mutters vielen Geschichten, Bericht für Bericht. Mutter erinnerte sich, erzählte, erklärte, erinnerte sich an Namen. Wir haben oft zusammen laut gelacht. Mutter kommentierte und berichtigte, wenn etwas nicht stimmte. Mit Laptop bewaffnet, ging ich zu ihr oder machte mir Notizen auf kleinen Zetteln, die ich zu Hause sauber abschrieb. Mutter lebte seit 1999 in einer kleinen, gemütlichen Seniorenwohnung neben einem Pflegeheim in Faxe.

Am 22. November 2006 wäre die eiserne Hochzeit von Vater und Mutter gewesen. An diesem Tag bekam sie das erste, vorläufige Exemplar ihres Berichtes überreicht. Neunzig Seiten in einem DIN-A4-Hefter, mit alten Fotos illustriert. Als Mutter zu lesen begann, rief sie erstaunt aus: „Woher in aller Welt weißt du das alles? Das passt ja alles zusammen.“

Wir gingen das ganze Material noch einmal durch mit Hinblick auf eine Veröffentlichung.

Im August 2008 wurde Mutter 93 Jahre alt. Ihre große Leidenschaft waren tägliche lange Spaziergänge. Sie sagte fröhlich: „Ich finde noch nach Hause, aber ich bin immer länger nicht mehr bei mir.“ Mutter war einsichtig, sie war gesund und munter, konnte mit dem einen Auge sehen und mit beiden Ohren hören. Durch Glucosamin waren die Gichtschmerzen in Knie und Schulter verschwunden. Sie war eitel, so wie sie es ihr Leben lang gewesen ist, meine reizende Mutter.

Etwas über mich: Neben meinen Gesprächen mit Mutter und dem Schreiben des Buches über sie zeichne und male ich. Ich spiele Harmonika, sowohl allein als auch im Volksmusikorchester.

Die Entstehung des Buches

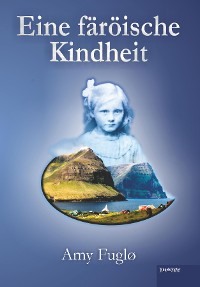

Es wurde eine enge, spannende und lohnende Zusammenarbeit mit dem gemeinsamen Ziel: Mutters Geschichte – Eine färöische Kindheit.

Mutter erzählte immer von ihrer Kindheit. Wie sollte ich ihre ehrlichen Berichte formulieren, ihre Geschichten und Erlebnisse wiedergeben, an die sie sich im Guten wie im Schlechten erinnerte? Einige Erzählungen habe ich umgeschrieben, einzelne Namen verändert, wo es mir angebracht erschien. Das wichtigste war der Bericht, Mutters Erlebnisse. Gleichzeitig nahm ich mir die künstlerische Freiheit als Verfasserin, meine Fantasie zu benutzen. Ich habe die Jahreszahlen der färöischen Geschichte Büchern und dem Internet entnommen und schaute in die Bücher über die Färöer, die Mutter in ihrem Bücherregal hatte.

Mutter erzählte, ich visualisierte und schrieb. Sie verbesserte und erklärte. Ich lauschte und schrieb um. Schließlich wurde es von ihr akzeptiert. Ihre alten Fotos aus dem Fotoalbum scannte ich und verwendete sie für dieses Buch. Auf den Färöern skizzierte und malte ich Bilder. Ich entschied mich dafür, das Buch mit Zeichnungen und einigen meiner Bilder zu illustrieren.

Als Kind war ich dreimal mit auf den Färöern. Ich erlebte diese wunderlichen Inseln, wo ich fühlte: „Hier habe ich Wurzeln, hier bin ich zu Hause.“ Gleichzeitig habe ich Wurzeln in Dänemark und liebe das Land, wo ich geboren und aufgewachsen bin.

Als Erwachsene lebte und arbeitete ich vierzehn Jahre lang auf den Färöern. Hier sind unsere beiden Söhne geboren, hier wuchsen sie auf. Sie sagen beide: „Die Färöer sind unser Vaterland.“

Erinnerungen: Ich vermisse das zitternde Licht und die fliegenden Schatten über den Bergen, die Farben, Düfte, Stimmungen, Menschen, Motive, Natur der Färöer.

VORFAHREN

Leutnant Hans Bohm, Nordjütland, verheiratet mit Anne Marie Majoner, geboren 1662, Tochter des Stadtrates in Viborg, Hans Jørgen Majoner, 1618–1696.

1701 bekamen sie die Tochter Johanna Marie Bohm.

Johanna Marie heiratete Jens Andreas Dam, Pfarrer auf den Färöern, 1724–1727.

1729 heiratete Johanna Maria, geborene Bohm, Didrik Jensen, Bauer bei Sjógv. Sie ließen sich in Kollafjørður nieder.

Ihr Sohn Sørin heiratete Lítla Anna, Tochter von Jákup við Gjónna und Elsebeth, Bauern in Miðgerði.

Sie bekamen die Tochter Súsanna Kristina, die Heini Joensen, Bauer in Skælingur, geboren ungefähr 1834, heiratete. Heinis Eltern hießen Jógvan Heinesen und Elisabeth Hansdatter.

Sie bekamen den Sohn Jógvan, der Bauer auf Skælingur wurde. Er heiratete Anna Johannesdatter. Sie bekamen sechs Kinder, von denen der Sohn Heini Bauer in Skælingur wurde. Jógvan und Anna sind Sigrids Urgroßeltern.

Heini heiratete Birita (Sigrids Großeltern).

Sie bekamen acht Kinder: Jógvan, Magnus, Petur, Hans Andreas, Rakul, Elspa, Anna und Sára.

Anna wurde Sigrids Mutter.

Sigrid und ihre Geschwister sind also die achte Generation nach Leutnant Hans Bohm aus Nordjütland.

Großer Dank geht an Birgir Johannesen, Jóanis’ und Annas Urgroßenkel, Birthe Viderøs (Schwester genannt) Enkel, der mir die Ahnenforschung geschickt hat. Ich habe sie kurz gefasst.

Wurzeln I

Es war einst im Februar 1879, als an einem eisigen, kalten, windigen Unwettertag ein kleines Mädchen das Licht der Welt erblickte.

Birita nahm ihre kleine Tochter in den Arm und dankte Gott dafür, dass die Geburt in dem kleinen Dorf Skælingur, auf der westlichen Seite von Streymoy, gut überstanden war. Das Dorf Skælingur bestand aus zwei Höfen, die durch ihre freie Lage Unwetter und Orkan schutzlos ausgeliefert waren. Es lag am Fuße des Berghanges, am Sund zwischen Streymoy und Vágar, der im Atlantik endete.

Hinter dem Dorf, nach Osten hin, erhob sich eine mächtige, pyramidenförmige, 768 Meter hohe Felsformation. Das war der Skælingur. Der Gipfel konnte nur von einer bestimmten Stelle aus mit guter Beinmuskulatur erreicht werden, nämlich von südlicher Seite. Vom flachen Plateau der Bergkuppe hatte man bei klarem Wetter eine wunderschöne Aussicht auf die meisten der achtzehn Inseln.

Biritas Tochter wurde Anna Katrina Sofie Frederikka Joensen getauft. Insgesamt brachte Birita acht lebensfähige Kinder zur Welt, vier Jungen und vier Mädchen. Die Familie ernährte sich von Schafzucht und den Ernteerträgen des Bodens, Kartoffeln. Es gab keinen Laden, keine Schule oder Kirche. Das nächste Dorf und die Kirche waren in Kvívík, das viele beschwerliche Kilometer entfernt lag. Es gab keinen Weg zum oder vom Dorf, nur einen kleinen Trampelpfad, der auch von den Schafen benutzt wurde. In die vielen Gebirgsbäche und Flussläufe hatten die Männer Steine zum Überqueren gelegt, damit man sie trockenen Fußes passieren konnte.

Im Winterhalbjahr und an regnerischen Tagen strömte das Wasser von den Bergen und bildete Wasserläufe, die in Jahrtausenden tiefe Furchen in die Abhänge gegraben hatten. Durch die schrägen Hänge verlief das Wasser eher horizontal und endete schließlich als rauschender Wasserfall in einer Schlucht und dem Meer. Regen und Quellwasser verliehen den Bergen ihre besonderen Formen.

Im Sommer konnten die Wasserläufe zu kleinen rieselnden Bächen schrumpfen, und einige trockneten völlig aus. Obwohl das Meer am Fuße des Skælingurs lag, gab es keinen Hafen. Kein Boot konnte an den senkrechten Klippen unter dem Dorf anlegen. Man kann sich nur darüber wundern, dass sich die Wikinger an diesem sturmumtosten Ort niederließen.

Die Kinder durften nicht allein über den Berg gehen, da sie in dem unwegsamen Terrain verunglücken konnten. Wenn Nebel aufzog, konnte man sich leicht verirren und in Lebensgefahr geraten. Stürmte es, durften die Kinder nicht draußen spielen, denn Windstöße und Orkane konnten leicht ein kleines Kind hochheben und mit sich über den Abgrund führen. Sie lebten und wuchsen in dem kleinen Dorf auf und spielten mit den Kindern des Nachbarhofes. Ihre Vorfahren gingen nicht in die Schule, doch nun sollten die Kinder lesen, schreiben und rechnen lernen.

Anna wuchs also auf einem der beiden Höfe auf. Sie spielte mit ihrer Schwester Sára, wenn es ihr die Mutter erlaubte, das heißt, wenn die häusliche Arbeit getan war. Alle Kinder arbeiteten von klein auf. Die Tiere mussten gehütet werden, die Hühner brauchten Körner, Eier mussten eingesammelt, Schafe geschoren, Wolle zu Kleidung, Strümpfen und Fäustlingen verarbeitet werden. Das Brot musste gebacken werden. Die ganze Familie arbeitete im Torf und Heu und baute Kartoffeln und Rhabarber an. Es musste geschlachtet, gesalzen und getrocknet werden. Es musste gewaschen, gemolken und Essen gekocht werden und so weiter.

Anna und Sára hatten längst das Schulalter erreicht, als der Vater Heini eines Tages sagte: „Jetzt, Mädels, kommt ihr in die Schule.“ Die Mädchen hüpften vor Freude, dachten daran, dass sie von zu Hause fort sollten, hinaus in die große, weite Welt.

„Wie ist es auf der anderen Seite des Berges?“, fragten sie, und der Vater erzählte.

Birita sorgte für anständigen Proviant, bestehend aus skerpikjøt, Trockenfisch, selbst gemachtem Sauerteigschwarzbrot und rullupylsur aus Schafsfleisch.

Der Tag war hell und trocken, die Sonne schien, und der Wind hatte sich gelegt. Der Vater ging voran. Es gab keinen Weg, keinen Pfad, doch oben auf dem Höhenzug standen in regelmäßigen Abständen Steinpyramiden, denen sie folgten. Steinpyramiden wurden in alten Zeiten von Männern errichtet. Es waren große Steine, die übereinander gelegt wurden, damit man auch im Nebel den Weg fand. Es war schwierig, steil, steinig und sumpfig nach dem Regenwetter der letzten Zeit. So weit wie möglich folgten sie den Pfaden, die die Schafe gelegt hatten. Solche Pfade wurden rás genannt.

Unnötige Reise, dachte der Vater, Schule ist Unsinn. Dadurch lernen die Kinder nicht besser zu arbeiten. Mädchen sollen heiraten. Sie sollen eine Familie gründen und für das Überleben der nächsten Generation sorgen. Dafür braucht man keinen Schulbesuch. Doch er ging trotzdem.

Ganz oben hielten sie an, jeder setzte sich auf einen Stein. Sie hatten den Pass erreicht.

Gegen Süden erhob sich der pyramidenförmige Skælingur und gegen Norden ein Berg, der Sátan hieß, was Heuhaufen bedeutet. Er war oben rund wie ein Heuhaufen, nicht kantig wie der Skælingur. Die Aussicht nach Osten und Westen war grandios mit Bergspitzen, Tälern, dem Meer und Inseln. Nachdem sie ihren Hunger und Durst gestillt hatten, gingen sie weiter. Jetzt ging es den Abhang hinunter, was sich in den Oberschenkeln bemerkbar machte.

Vater und Töchter erreichten nach mehreren Stunden das Dorf Kollafjørður, wo sie Verwandte hatten. Hier sollten Anna und Sára eine Weile wohnen, um in die Schule zu gehen. Sie lernten lesen und schreiben, und sie lernten die Zahlen. Insgesamt besuchten sie die Schule zwei Jahre lang, bevor sie konfirmiert wurden.

Als junge Mädchen wünschten sie sich, andere in ihrem Alter zu treffen. Sie träumten davon zu heiraten und ihre eigene Familie zu gründen. Die Eltern ließen die Mädchen ziehen. Anna und Sára reisten von zu Hause fort, hinaus ins Unbekannte. Sie kamen in das nördlichste Dorf mit der rauen, wunderschönen Natur und dem hohen, pyramidenförmigen Berg. Wie zu Hause, sagten sie, als sie den Berg sahen. Hier gehörten sie hin.

Jede bekam eine Stelle als Dienstmädchen bei einer Familie. Anna sollte beim Schmied arbeiten. Sie waren beide gut erzogen, fleißig und strebsam. Die Welt hatte sich für sie geöffnet.

Die ersten Wikinger

Einst vor vielen hundert Jahren …

Es war Sommer, Tag und Nacht war es hell und das Meer spiegelglatt. Ein warmer Tag mit blauem Himmel. Das Boot mit den Segeln umrundete die Landspitze. Die Männer mussten mit den Rudern helfen. Sie waren wettergegerbt und vollbärtig. Das rötliche Haar von der Sonne ausgeblichen, die helle Haut sommersprossig und von der Sonne auf dem Meer verbrannt. Sie waren um die felsigen Inseln gesegelt und zur nördlichsten Insel mit der kleinen Bucht Richtung Osten gekommen, wo man an Land gehen konnte. Wetter, Wind und Brandung hatten diese Bucht gebildet, bei der man bei gutem Wetter an Land gehen konnte. Die Bucht erzählte stumm von den enormen Kräften des Meeres.

Die Männer betraten das Land.

Von Osten nach Westen erstreckte sich ein drei Kilometer langes, flaches, niedriges Tal, das im Westen zum offenen Meer in einer felsigen Bucht endete. Dieses Tal war die schmalste Stelle der Insel. Zu beiden Seiten dieses grünen Tales erhoben sich 800 Meter hohe, wilde Berge nach Norden und Süden. Nichts ist grüner als das Sommergras auf den Färöern. Hier konnte man Schafe und Kühe halten, es gab jede Menge Gras, das Meer war voller Fisch, konnte man sich mehr wünschen?

Irgendwann ließ sich eine kleine Gruppe Menschen in diesem Teil nieder, auf dieser schroffen, einsamen Insel, Viðoy, mitten im Atlantik. Sie hielten Schafe, die sich hier wohl fühlten. Die Berge hatten über Jahrtausende Unmengen großer Steine und Felsbrocken über das Tal und die Abhänge verteilt, hagi genannt – die Außenmark, unkultiviertes Land. Die Männer verwendeten die Steine, um niedrige Häuser mit Grasdächern zu bauen. Die Häuser wurden eins mit den Felswänden, die sie vor Wind und Wetter schützten. Sie waren warm und trocken und hatten ein Loch im Dach, damit der Rauch von der Feuerstelle hinausziehen und frische Luft hineinkommen konnte. Eine Kirche wurde am westlichen Rand des Tales gebaut, der Kirchturm nach Westen gerichtet, wo die Sonne unterging.

Hier im Tal lebten sie, hier bekamen sie ihre Nachkommen, hier starben sie und wurden auf dem Friedhof begraben. Generation folgte auf Generation. Im Färöischen sagt man: Generation auf Generation sinkt in die Erde.

1584. Im Jahre 1584 gab es auf Viðoy drei Höfe. Zu der Zeit hießen alle drei Hofbesitzer Joensen mit Nachnamen. Man weiß nicht, ob sie alle Brüder waren oder einer Familie angehörten. Vielleicht waren sie nur zufälligerweise Söhne von Vätern mit dem Namen Joen oder Jógvan, die von der Reformation profitiert und einen größeren Anteil am Erbe erhalten hatten, wie es damals Brauch war.

1834. Der Königshof í Innistovu lag oben im nordwestlichen Ortsteil Uppi við Garð (Bei den Steinwällen).

Ich konnte den Namen Innistova bis ins Jahr 1834 zurückverfolgen. (Im Buch „Tey byggja land“ von J. Símun Hansen.)

Wurzeln II

1813 wurde Joen Jensen, Jógvan genannt, geboren (Sigrids Urgroßvater).

Er wurde Königsbauer.

Er heiratete die zwölf Jahre jüngere Malene Elisabeth Petersdatter.

1849 wurde ihre Tochter Sigga Malena Joensdatter geboren.

1851 wurde ihr erster Sohn, Jens Joensen, Janus genannt, geboren.

Janus war Erbe des Königshofes (Sigrids Großvater).

1852 wurde ihr Sohn Jacob Peter Joensen geboren.

1855 wurde ihre Tochter Birte Marie Joensdatter geboren.

1861 wurde ihr Sohn Daniel Johannes Joensen geboren.

1875 starb (Urgroßvater) Jógvan im Alter von 62 Jahren bei einem Unfall.

Er und Malene hatten fünf Kinder; Daniel war erst vierzehn Jahre alt. Der Sohn Janus wurde im Alter von 24 Erbe des Hofes.

1876: Erst 25 Jahre alt, bekam Janus den Königshof í Innistovu übertragen.

Janus’ Leben als Königsbauer begann.

Von nun an wurde er nur noch Janus í Innistovu genannt.

1877 heiratete Janus í Innistovu Birthe Margrethe, genannt Birita úti á Laðnum (Sigrids Urgroßeltern).

Im gleichen Jahr wurde ihr Sohn Jógvan geboren. Er würde den Hof erben. 1879 brachte Birita wieder einen hübschen Sohn zur Welt, der Johannes Absalon getauft wurde. Doch er starb mit zwei Jahren.

Am 6. Juli 1882 brachte Birita ihren dritten Sohn zur Welt, der nach seinem verstorbenen Bruder genannt wurde und den Namen Johannes Marius Absalon Fredrik Joensen bekam. Später Jóanis í Innistovu genannt (Sigrids Vater).

Das war der Name, unter dem Jóanis sein Leben lang bekannt war. Sogar jetzt noch, wenn die Familie erwähnt wird, benutzt man diesen Namen.

Janus’ und Biritas nächste Kinder hießen: Peter Jacob, geboren 1884, Johanna, geboren 1892, starb jung, Elisabeth Johanna Sophia, Betta genannt, geboren 1901.

Jóanis (Sigrids Vater) wuchs auf dem Hof í Innistovu auf. Er war ein aktiver, geschickter Junge. Von Natur aus zuverlässig, aber nicht sehr gesprächig. Er hatte angeborene Fähigkeiten als Wettermann und war praktisch veranlagt. Er war gedrungen, muskulös und sehr kräftig, obwohl er nicht sehr groß war. Auch war er attraktiv, ehrlich und sehr beliebt.

Der Vater Janus war hauptsächlich Königsbauer und Steinmetz. Früh lernten seine Söhne Jógvan und Jóanis das Steinmetzhandwerk von ihm und halfen mit.