Kitabı oku: «Eine färöische Kindheit», sayfa 5

Konservierung – Pökeln – Wässern

Salz war Konservierungsmittel. Ein großes Fass wurde abwechselnd mit Würsten und einer sehr dicken Lage Salz gefüllt. Erst eine dicke Lage Salz, dann eine einzelne Schicht Würste, wieder eine Lage Salz und so weiter, bis sie voll war. Ein Holzdeckel verschloss das Fass. Wenn die Würste gebraucht wurden, legte man sie für 24 Stunden in eine tiefe Schüssel unter fließendem Wasser in den Keller. Danach wurden sie gekocht.

Die gekochten rullupylsur wurden zwischen zwei großen Tellern mit einem Stein oben drauf gepresst, damit sie fest blieben und ihre flache Form bekamen. Für diesen Zweck lagen Steine in der Speisekammer. Zum Mittagessen gab es die Würste mit Kartoffeln oder als Brotbelag. Wenn Anna wässerte, beschwerte sich wütend der Nachbar. Er konnte durch das Geräusch des fließenden Wassers in ihrem Keller nicht schlafen. Herzen, Leber und Schafsköpfe wurden unmittelbar nach dem Schlachten für das Mittagessen gekocht oder gebraten. Die Haare auf den Schafsköpfen wurden über dem Primuskocher abgesengt, bis diese kohlrabenschwarz und kahl waren. Danach wurden sie gründlich gesäubert und geschrubbt, bis das ganze Verkohlte weg war. Die Haut war nun sauber und glatt, wenn auch der Brandgeschmack weiterhin in der Haut steckte, worüber niemand nachdachte. Die Schafsköpfe wurden der Länge nach in zwei symmetrische Teile gespalten. Man berechnete für jeden einen halben Schafskopf. Sie wurden zusammen mit Kartoffeln in einem großen Topf mit reichlich Wasser gekocht, dann war das begehrte Mittagessen fertig. Die Zunge schmeckte köstlich, und die Wangen waren das leckerste und feinste Fleisch. Die verschiedenen Teile schmeckten ganz unterschiedlich und fühlten sich auch unterschiedlich im Mund an. Die Lippen und das Zahnfleisch waren etwas Besonderes und ein wenig genoppt. Wenn es zu viele Schafsköpfe gab, wurden sie gesalzen und so schnell wie möglich aufgebraucht, während sie noch frisch waren.

Sigrid erzählte: „Wir aßen alles vom Schafskopf, auch das Hirn. Das Hirn war eine weiche, graue Masse. Man konnte es mit der Zunge zerquetschen. Die Kinder liebten es, denn es war das Beste. Ich habe viel Bregen gegessen. Ähneln Menschenhirne Schafshirnen? Es ist merkwürdig mit dem Gehirn. Wie meins wohl aussieht?“

Mutter dachte an ihre Gehirnkrankheit, die sie vergesslich machte.

Tálg, Talg, Schafsfett, wurde gehackt und geknetet, wie Brot geformt und in Salz gelegt. Es wurde als smelt, zerlassenes Fett, zum Fisch gegessen.

Der feine Talg zwischen den Därmen sollte ræstur3 werden und wurde zum Trocknen für garnatálg aufgehängt. Es bildete sich etwas grün dazwischen, erinnerte ein wenig an Roquefortkäse. Er wurde zusammen mit Margarine geschmolzen und für ræstur fiskur4, ein Leibgericht, das im Hals kratzen konnte, verwendet. Garnatálg schmeckte köstlich zu frischem, gekochtem Dorsch und Köhler und zu lippir und kjálkar, Kinn und Wangen. Wenn Anna knettir machte, riesig große Fischbouletten, steckte sie große Klumpen Salz und gewässerten weißen Talg hinein, bevor sie sie kochte. Der Geschmack der Fischbouletten wurde mit gehacktem Talg verstärkt.

Fleisch und Fisch werden zum Trocknen aufgehängt

Im Herbst wurden die Schafskörper gespalten und mit geöffneter Vorderseite zum Trocknen aufgehängt und eventuell innen mit etwas Salz bestreut. Die kompletten offenen Körper hingen im hjallur, dem Trockenschuppen, durch den der salzige Meereswind blies. Trockenfleisch reifte dadurch, weil es in ständigem Durchzug hing. Kühle Temperaturen und salziger Meereswind ermöglichten den Reifeprozess, bei dem sich die Fleischmuskeln auflösten und eine zarte Konsistenz bekamen. Erst wurde das Fleisch ræst, das heißt halbgetrocknet, und schließlich zu getrocknetem skerpikjøt. Skerpikjøt hat einen feinen, pikanten Geschmack. Getrocknetes Fleisch ist nicht roh. Alle besaßen einen oder mehrere Schuppen mit einem Dach aus Blech oder Gras. Die Körper hingen mehrere Monate lang zum Trocknen. Die dünnen Teile trockneten als Erstes. Schafsschenkel brauchten am längsten und schmeckten am besten. Man verwendete den Teil des Körpers, der getrocknet war.

„Bei dem Gedanken an diese Leckereien läuft mir das Wasser im Munde zusammen“, erklärte Mutter. „Wie ärgerlich, dass man es in Dänemark nicht bekommen kann. Wollen wir nicht auf die Färöer fahren?“

Auf den Färöern werden Fleisch und Fisch im Winterhalbjahr getrocknet. Man muss äußerst sorgfältig bei dem Reifeprozess sein. Ist es zu warm, können Fleisch und Fisch verfaulen und der Verzehr lebensgefährlich sein. In Dänemark ist es nicht möglich, auf diese Weise Fleisch zu trocknen, deshalb kann man sich schwer vorstellen, wie es auf den Färöern gemacht wird.

Ræst kjøt, getrocknetes, fermentiertes Fleisch muss gekocht werden. Es schmeckt gut und ganz anders, als das echte, gereifte skerpikjøt. Es wurde zusammen mit Reis in einem Topf gekocht: Ræst kjøt und Suppe. Ein köstliches Gericht zu Kartoffeln.

„Wenn man skerpikjøt anfasste, rochen die Hände, was ich nicht mochte und sie mir deshalb gründlich mit Seife wusch. In der Außenmark spülte ich sie unter fließendem Wasser“, erzählte Sigrid. „Skerpikjøt konnte hier und da eine dünne Schicht grüner, flauschiger Farbe bekommen. Es beeinträchtigte nicht den Geschmack. Wir trockneten das Grüne mit einem Lappen ab. Es war wie eine ganz dünne Haut auf dem Fleisch, die man abziehen konnte, denn darunter war das zarteste Fleisch.“

Wolle wird verarbeitet

Bevor man Wolle verstrickte, wurde sie sortiert, gewaschen, gespült, getrocknet, gezupft, kardiert, gesponnen, aufgewickelt, gewalkt und getrocknet.

Damals wurde die Wolle in menschlichem Urin gewaschen und nacheinander in kleinen Portionen im Abwaschbecken der Küche unter kaltem Wasser gespült. Annas Kinder breiteten die nasse Wolle auf dem großen Stein vor dem Haus aus. War der Stein von der Sonne erwärmt, trocknete sie viel schneller. Am liebsten wählte man zum Wollewaschen und -trocknen einen Tag mit gutem Wetter und Sonnenschein.

Die saubere Wolle musste gezupft werden. Das gröbste Deckhaar und die Unterwolle sowie die Farben wurden auseinandersortiert. Man verarbeitete eine haltbare Mischung, die für Fäustlinge und Socken verwendet werden sollte. Kräftiges Deckhaar wurde mit weicher Unterwolle gemischt. Das ergab robustes Garn, das nicht einlief. Danach wurde die Wolle mit der Karde bearbeitet. Eine Karde ist eine Holzscheibe voller Stacheln, die wie gebogene stumpfe Nadeln waren. Karden wurden in Dänemark bestellt. Die kardierte Wolle war sehr fein, weich und schön. Anna spann das Garn selbst, das für Fäustlinge benutzt werden sollte, denn es machte nicht so viel aus, wenn es ein wenig ungleichmäßig war. Ihr Mann Jóanis konnte überhaupt nicht spinnen. Sigrid bewunderte ihre Mutter. Sie sah, wie die Mutter das Spinnrad auf dem Tisch festspannte, kleine, weiche Wollzotteln kardierte und sie in ganz dünne Fäden verwandelte. Hinterher zwirbelte sie zwei oder drei Fäden zusammen, damit das Garn die richtige Stärke bekam. Man konnte Wolle zum Verspinnen nach Tórshavn oder Dänemark schicken, so dass man sie als Garn zurückbekam. Obwohl Anna spann, war es unmöglich, die ganze Spinnarbeit zu bewältigen, um genug Garn für die neunköpfige Familie zusammen zu bekommen.

Im Dorf gab es drei Strickmaschinen, die einfarbige Pulloverteile und Teile für wollene Unterhemden und Unterhosen fabrizierten, die man bestellte. Die Frauen nähten sie zusammen. Im Unterhosenbündchen für Jungen und Männer wurde außerdem oben und in den Hosenschlitz ein Stück Baumwollstoff mit Knopf genäht.

Strickzeug wird gewalkt und im Backofen getrocknet

Alles wurde extra groß gestrickt, denn es sollte tøvast, gewalkt, werden. Dadurch wurde die Wolle kräftiger und dichter und gewalkte Pullover hielten den Nieselregen aus.

Die neu gestrickten Kleidungsstücke wurden in Seifeneimern mit viel warmem Wasser gewaschen. Annas Kinder halfen mit, die Seife gründlich in die Wäsche zu pressen. Danach musste in reichlichem kaltem Wasser ausgespült werden. Sigrid war die zweitälteste Tochter, und es war ihre Aufgabe, das Wollstück im Fluss zu spülen. Das nasse Strickzeug wurde bei gutem Wetter auf dem großen Stein ausgebreitet.

Anna kam auf die Idee, das Kleidungsstück in den warmen Backofen zu legen, wenn es regnete. Aber dann passten alle auf, dass es nicht verbrannte. Es konnte geschehen, dass es in der Küche nach versengter Kleidung roch. Wenn sie Brot gebacken hatte, nutzte sie die restliche Wärme dazu, das wollene Kleidungsstück zu trocknen, das ansonsten schwer zu trocknen war.

Wolllappen als Währung

Alte, wollene, zerschlissene, unbrauchbare Kleidungsstücke wurden gewaschen und in gleichmäßige Stücke geschnitten. Sie sollten so groß wie möglich sein. Das waren Fausthandschuhe, Socken, lange Unterhosen und so weiter. Alle zerschlissenen Strickwaren aus färöischer Wolle konnten gebraucht werden. Die Kinder legten die Lappen in ordentlichen Haufen in einen Sack, der zum Importeur nach Dänemark geschickt wurde. Er nahm die färöischen Wolllappen in Empfang, aus denen Stoff gemacht wurde. Sie tauschten die alten Lappen gegen andere Waren, wie feinstes Bettleinen, Bettbezüge und Ähnliches. Das heißt, sie bekamen Waren, die mit Wolllappen bezahlt wurden. Wolllappen waren Devisen.

Alles wurde in diesen Tagen wieder verwendet. Brauchbare Dinge warf man nicht weg. Selbst alte, löchrige, zerschlissene Socken waren Geld wert.

1920 – MAHLZEIT VOM GEMEINSAMEN TELLER

Der große, schwarze, eiserne Zehn-Liter-Kochtopf, innen weiß emailliert, stand köchelnd auf dem schwarzen, schmiedeeisernen Herd. Die Ringe waren entfernt, damit der Topf in das Loch passte. Die untere Lage bestand aus Kartoffeln und die obere aus Fisch. Als das Essen fertig war, nahm die Mutter eine Schöpfkelle und angelte erst vorsichtig die Fischstücke heraus, denn sie sollten nicht zerbröckeln. Sie legte sie auf einen großen, ovalen, weißen Emailleteller. Danach holte die Schöpfkelle die Kartoffeln heraus, die neben den Fisch gelegt wurden. In der Tellermitte stand eine spezielle kleine Eisenpfanne für den smelt, das heißt geschmolzenen Talg mit Margarine. Das Pfännchen war außen rot und innen weiß emailliert und hatte zwei Henkel, damit man es leicht vom Herd zum Teller tragen konnte, ohne etwas zu verschütten.

Alle Familien besaßen solch ein Pfännchen für den smelt und aßen wie hier beschrieben.

In der Mitte des Küchenfußbodens stand ein Hocker. Die Mutter stellte den großen Teller mit dem Fisch und den Kartoffeln darauf. Hungrige Augen folgten ihren Bewegungen.

Es war nicht nötig, die Kinderschar zu rufen, denn sie wartete bereits kniend um den Hocker mit dem Teller.

Nach dem Tischgebet, in dem man dem lieben Gott für das Essen dankte, wurde ger so væl, bitte schön, gesagt. Alle pellten ihre eigenen Kartoffeln und den Fisch mit den Fingern. Sie aßen direkt vom großen Teller und tunkten den Fisch in den smelt.

Die Fischhaut war leicht abzuziehen, und die Gräten konnte man fühlen und deshalb einfach mit den Fingern entfernen. Jeder hatte sein eigenes Häufchen Gräten und Kartoffelschalen am Rand des riesig großen Fischtellers. Besteck wäre nur lästig gewesen. Die Mutter half den Jüngsten. Jeder aß mit den Fingern, flink und mit großem Appetit. Alle wurden satt, bevor sie sich vom Fußboden erhoben und manga takk, danke für das Essen, sagten. Dann gingen sie zur Küchenspüle hinüber und wuschen sich Hände, Mund und Wangen. Der Abwasch war übersichtlich: Ein großer ovaler Teller, die rote Pfanne und der große Topf.

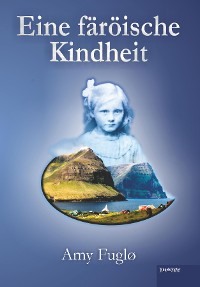

Ein Bild der Küche, in der ein großer Teil der Handlung des Buches stattfindet, gezeichnet von der fünfzehnjährigen Amy Fuglø.

Nachtrag:

Mutter erzählte. Sie sah mich an und fragte: „Was denken wohl die Leute, wenn du das schreibst?“ Sie schämte sich plötzlich für ihre Kindheitserlebnisse. „Stell dir vor, mit den Fingern von einem gemeinsamen Teller zu essen, der auf einem Hocker mitten auf dem Küchenfußboden steht, und die Kinder auf den Knien ohne Stuhl. Aber so war es eben, so machten es die meisten.“

Musste man sich schämen? Sollte man seine Vergangenheit verheimlichen? Oder sollte man im Gegenteil stolz über die Entwicklung sein?

„Später bekamen wir einen Küchentisch mit vier Beinen, wir bekamen Teller und aßen am Tisch“, beteuerte Mutter. „Man aß mit Hilfe eines scharfen Messers, eines Klappmessers oder eines Dolches, um Fleisch und Kartoffeln klein zu schneiden und wie immer das Essen mit den Fingern oder dem Messer in den Mund zu stecken.“

Dieser Brauch ist immer noch ‚in‘. Wenn man richtig Färöisch isst, ist es erlaubt, mit scharfem Messer, gerne mit Klappmesser und den Fingern, aber ohne Gabel, zu essen.

Spielen

Spielen zu können, ist eine kostbare Gabe. Sigrid erzählte: „Wir besaßen keine Spielsachen, wir mussten selbst etwas finden. Puppen und Bälle gab es nicht. Die hübschen Widderhörner wurden in der Fantasie meiner Brüder zu Schafen, die sie den Berg hinuntertreiben sollten. Die Form der Hörner erlaubte, dass sie von alleine stehen konnten. Die Knochen in den Unterkiefern der Schafe nannten wir kjálkamua. Sie wurden in der Fantasie zu Kühen, und die Zähne waren Euter, die wir Mädchen molken. Wir stellten sie ins Gras und drückten sie ein wenig in die Erde, damit sie stehen konnten. Der Unterkiefer einer Kuh war eine Seltenheit, denn die Kuh hatten wir sieben Jahre lang, bevor sie geschlachtet wurde. Anziehpuppen schnitten wir aus Daells Warenkatalog. Wir Mädchen freuten uns über die Bilder mit den vielen schönen Sachen. Die schnitten wir aus und wechselten die Kleider der Puppen, die wir mit Spucke festklebten. Manchmal kamen meine Freundinnen und wir schnitten zusammen aus. Wir plauderten fröhlich, machten es uns gemütlich. Überall in der Stube und der Küche lagen Anziehpuppen und ausgeschnittene Papierkleider. Mutter war dieses ganze Geschnipsel oft leid. Plötzlich konnte sie verärgert angestürzt kommen, das ganze Papier, die Kataloge, Puppen und Puppenkleider einsammeln und alles ins Ofenfeuer werfen. Das enttäuschte mich und machte mich traurig. Doch wir bekamen neue Kataloge und schnitten sie wieder aus. Ich versteckte die Anziehpuppen, damit Mutter sie nicht in die Hände bekam.

Im Herbst sammelten wir Wolle, die die Schafe draußen in der Außenmark verloren hatten. Die Wolle konnte Mutter gebrauchen, aber wir Mädchen machten Puppen daraus. Wir legten ein Stück Stoff über den Puppenkopf und schnürten ihn um den Hals. Das waren unsere Kinder.

Draußen spielten wir Verstecken. Einer musste mit geschlossenen Augen neben einem Stein stehen und bis hundert zählen. Dann sollte er die anderen finden, zum Stein eilen und darauf schlagen, den Namen und ‚Du bist gefunden!‘ rufen. Es ging darum, der schnellste zu sein und als Erster anzukommen. Wir spielten Fangen und Stöckchen. Man legte einen Stock über zwei Steine. Derjenige, der dran war, musste ihn mit einem anderen Stock weit weg schießen. Dann maß man mit dem Stock, wie viele Längen er geflogen war. Ich war richtig gut im Seilspringen. Wir benutzten ein Stück Wäscheleine als Springseil. Bälle besaßen wir nicht.

Vater benutzte als Köder Schnecken mit Gehäuse aus dem Meer und ließ die Schneckenhäuser liegen. Leere Schneckengehäuse wurden zu einem Hühnerhof mit Hühnern, Hähnen und Küken. Spielzeug für uns Kinder. Auch das Innere der Muscheln und Miesmuscheln wurde als Köder benutzt, und wir spielten mit den leeren Muschelschalen.

Wir erfuhren, dass der Kalk in den Schalen gut für die Hühner war. Mit einer Mühle mahlten wir getrockneten Mais zusammen mit den Schneckenhäusern und Muschelschalen, fügten Roggenmehl hinzu und mischten alles mit Wasser zu einem Teig, den die Hühner liebten.“

Das Gespräch wurde natürlich über Hühner fortgeführt.

Vertieft in die Erzählung über die Spiele und Spielsachen der Kinder vor fast hundert Jahren ging mir auf, dass die alltägliche Beschäftigung in Spielen umgesetzt wurde. Fabrizierte Spielsachen gab es nicht. Die Kinder waren kreativ und erfanden selbst Spiele. Zu überleben wurde zu einem Spiel, auch für die Kinder. Dass es gleichzeitig harte, sehr anstrengende Arbeit war, ist sicher.

Hühner, Enten, Eier – ein Spiel

„Schwester schrieb unsere Namen auf die Eier, die ausgebrütet werden sollten. Ich erinnere mich, dass sie einmal Kleines auf ein Ei schrieb. Das war, bevor meine jüngste Schwester geboren war. Wir waren sehr gespannt, welches Küken aus unseren Eiern schlüpfen würde. Wir kannten sie, denn sie waren nach uns benannt. Meins hieß: Sigrids Küken und später Sigrids Henne.

Die Küken schlüpften innerhalb von 24 Stunden. Wie glücklich die Henne war und auch wir, sowohl Kinder als auch Erwachsene. Die unterschiedlichen, bunten Küken waren einfach so süß und weich. Die Henne hatte einen bestimmten Lockruf, den die Küken verstanden.

Die watschelnden Enten folgten den Hühnern, doch waren sie viel langsamer. Manchmal legten wir ein paar Enteneier unter eine Henne. Die Henne war so glücklich und stolz über ihre Kinder, und ihre Liebe zu den Entchen war genauso groß wie zu den Küken. Aber die armen Entchen, sie müssen ziemlich enttäuscht gewesen sein, denn sie verstanden nicht die Sprache ihrer Hühnermutter. Im Gegenzug verstand die Hühnermutter auch nicht das Benehmen ihrer Entchen. Sie lief mit ihren niedlichen Jungen, Küken und Entchen, frei herum. Näherte sie sich dem Bach, konnten die Entchen nicht widerstehen und eins nach dem anderen sprang ins Wasser. Die Hühnermutter war entsetzt, sie glaubte, dass ihre Jungen ertrinken würden. Sie rief verzweifelt gak, gak in tiefer Angst um ihre geliebten Nachkommen, den plantschenden, quakenden Entchen. Wir taten was wir konnten, um sie vom Bach fernzuhalten und um die Hühnermutter zu beruhigen. Enten waren auch brütig und sie durften ihre eigenen Eier ausbrüten, aber nie Hühnereier. Stell dir vor, wenn sie ihre Küken ins Wasser geschubst hätten. Wir hielten Hühner und Enten wegen der Eier. Wir wussten nicht, dass man Hühner essen konnte. War eine Henne zu alt, um Eier zu legen, oder war ein Küken ein Erpel, wurde es getötet und auf den Misthaufen geworfen. Aber der Pfarrer, immer ein Däne, war sehr an geschlachteten Küken und Enten interessiert, und wer wollte ihm nicht eine Freude machen?

Es war merkwürdig, dass wir keine Küken, Hühner und Enten aßen, wenn wir doch Vögel aßen. Die meisten im Dorf aßen keine Hühner. Ich glaube, es lag daran, weil sie Haustiere mit persönlichen Namen waren. Man aß nicht seine Haustiere. So ist es jetzt nicht mehr, nun essen alle im Dorf Hühner und Enten. Entenbraten ist heutzutage ein feines Essen, das war es damals nicht in unserem kleinen Dorf.

Wir bekamen weich und hart gekochte Eier zum Brot und Spiegeleier mit Bratkartoffeln. Eier wurden für Napfkuchen, Plätzchen, Schmalzkuchen, Pfannkuchen und so weiter verwendet. Und das Leibgericht? Pískegg: Eigelb in eine Tasse, vier Teelöffel Zucker, mit dem Teelöffel umgerührt bis es schaumig war. Mmh, wie das schmeckte, das waren unsere Süßigkeiten. Das war, bevor es Salmonellen gab. Niemand wurde davon krank, rohe Eier zu essen.

Hühner waren zwar keine Spielsachen, aber wir erlebten sie oft als Spiel. Wir amüsierten uns mit unseren zehn bis zwölf grasenden Hühnern in verschiedenen Farben. Sie hatten keine Feinde, denn es gab keine Füchse. Sie waren im Sommer früh auf, kamen von alleine taumelnd aus dem Keller durch die kleine Hühnerklappe und begannen den Tag mit grasen. Wir kannten unsere Hühner, und sie wussten, wohin sie gehörten und wo sie schlafen sollten. Wenn ich pfiff und eine Schale Körner in der Hand hielt, versammelten sie sich alle um mich, und ich streute die Körner auf die Erde. Schwester rief: ‚Putt, putt, putt‘, und dann liefen sie zu ihr hinüber. Ein großer fescher Hahn mit schimmerndem bunten Gefieder und kolossalem roten Hahnenkamm war festes Inventar auf dem Hühnerhof. Die Hühner legten dann mehr Eier. Einige Häuser besaßen keinen Hahn, aber das machte nichts, denn unserer war viril und kümmerte sich auch um die Hühner der anderen.

Mutter zeigte mir, wie ich am Hinterteil des Huhns erkennen konnte, ob es bald ein Ei legen würde. Abends ging ich in den Keller, wenn sich die Hühner auf der vagl, der Stange, die in anderthalb Meter Höhe angebracht war, zur Ruhe begeben hatten. Sie waren selbst auf die Stange hochgeflogen. Ich nahm eine Henne herunter und fühlte, ob sie hinten hart war, und setzte sie danach wieder auf ihren Platz. Die Hühner hatten Nistkästen, die mit Heu ausgepolstert waren. Hier lag immer ein weißes Glasei, das die Hühner anregte, das Nest aufzusuchen, ein Ei zu legen und zu brüten. Wir Kinder fanden es spannend, die Eier einzusammeln und zu zählen, wie viele es waren. Oh weh, wenn die Hühner ein seltenes Mal drüben beim Nachbarn grasten. Das war Grund für einen heftigen Nachbarschaftsstreit.“

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.