Kitabı oku: «Pappelallee», sayfa 4

8

Nun also Katharina. Schöner Name, wenn man so will.

Ist ja auch eine Schönheit, sagt Voss. Die langen schwarzen Haare, lockig bis zur Schulter. Das Gesicht, naja, schmal mit hellen aufgeweckten Augen und großen weißen Zähnen. Also doch, eine Schönheit.

Jedenfalls was man sieht.

Der Hülsmann sieht mehr. Und kann sich trotzdem nicht beschweren. Warum auch. Katharina ist schon was Besonderes.

Ja, ohne Widerrede.

Mein Schneewittchen, sagt Hülsmann. Und wie er das sagt, denkt er schon wieder hinter das Wort.

Vielleicht weil ihm jetzt die Gegenspieler im Kopf herumspuken, die böse Königin und der Jäger. Und natürlich die Utensilien des Bösen: der Spiegel, der vergiftete Apfel, der Haarkamm. Aber vielleicht denkt Hülsmann auch an Schneeweißchen. Ein Begriff, den die Grimm-Brüder ebenfalls verwendet haben und den Hülsmann so gern benutzt. Schon um Schneewittchen ein weiteres Kosewort an die Seite zu stellen.

Egal, Schneewittchen ist keine verstoßene Prinzessin, sondern Ärztin im Krankenhaus Prenzlauer Berg an der Fröbelstraße. Noch nicht lange, dafür ist sie noch zu jung, aber lang genug, dass sie geachtet ist. Schließlich kann die junge Frau was. Jedenfalls in ihrem Fach der Allgemeinmedizin. Das Studium an der Humboldt-Universität war nicht umsonst.

Natürlich nicht!

Geachtet ist sie auch vom Vater, dem Parteisekretär, schließlich ist sie jetzt Einzelkind. Sein Einzelkind, wie er immer vor der Mutter betont.

Doch das war nicht immer so.

Katharina hatte einen Bruder. Hatte, weil er tot ist.

Eine tragische Geschichte, sagt Katharina.

Und dennoch literarisch, ergänzt Hülsmann. Dabei hat er den Bruder nur einmal gesehen.

Damals, als er in Uniform im Wiener Café stand, um Katharina abzuholen. Ausgerechnet im WC. Ein Offiziersschüler der Nationalen Volksarmee. Mit Uniform, versteht sich. Schon das war filmreif. Wie er sich ungefragt an den Tisch setzte und bestellte. So als sei er bei der Armee, wo alle zu parieren haben. Oder in einem Restaurant am Fernsehturm. Dort wo die Touristen den Anspruch auf Service mit viel Trinkgeld erkaufen. Peter wusste, wie er sich in Szene setzte. Er kannte seine Wirkung. Nun aber war er mitten im Kiez. Prenzlauer Berg!

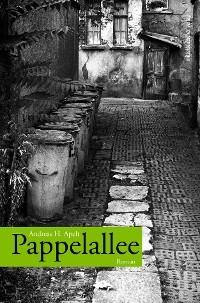

Hier gehen die Uhren anders, sagt Hülsmann. Die Zeit verkriecht sich in den Hinterhöfen der Mietskasernen. Nur um stillzustehen. Denn da findet weder die Sonne noch der Fortschritt hin.

Aber was ist schon Fortschritt?

Katharinas Bruder hatte eine eigene Vorstellung von Fortschritt. Und merkte dabei gar nicht, dass er mit seiner Uniform wie ein Fremdkörper wirkte. Erst recht in den heiligen Hallen des WC, die der Boheme vorbehalten sind. Aber schon mit dem Wort Boheme wusste er nichts anzufangen. Dann eher mit der heiligen Halle.

Das WC eine heilige Halle?

Warum nicht. Gut, heilig ist vielleicht übertrieben. Hier diskutieren die Leute über sehr irdische Dinge, auch wenn sie gar nicht in die Zeit passen. Aber wer bestimmt das schon, was in die Zeit passt?

Und eigentlich müsste es heißen, was der Zeit passt. Oder?

Hülsmann lächelt. Der Zeit passt eben vieles nicht, sagt er. Wie viel es ist, bestimmt derjenige, der die Wecker stellt und die Turmuhren aufzieht.

Wobei wir wieder mitten in der philosophischen Diskussion wären und dann ist auch Graf Kierow nicht mehr weit. Jedenfalls im Wiener Café. Da lässt sich trefflich streiten, vor allem über Kunst und Politik.

Im Wiener Café wird viel gestritten. Auch geplant wird viel. Etwa Ausstellungen in Abrisshäusern oder auf Dachböden. Vielleicht mit Hemmling, dem Maler oder Graf Kierow als Laudator. Oder Lesungen und die nächste Wohnungsbesetzung. Zuweilen auch Ausreisen oder gar Fluchten. Aber auch das ist nichts Ungewöhnliches oder gar Spektakuläres.

Im Wiener Café wird auch so mancher Text entworfen. Für Flugblätter zum Beispiel. Oder für Zeitungen, die in den Kellern der Zionskirche gedruckt werden. Texte, die immer neue Debatten anstoßen. Am Puls der Zeit, sozusagen. Politische, versteht sich von selbst, auch wenn sie so gar nicht politisch daherkommen. Aber doch kritisch. Sehr sogar, wie Graustock bestätigt. Und alle nicken.

Gegen die Militarisierung! Gegen den Wehrkundeunterricht an den Schulen! Für die Einführung von Zivildienst! Das ist der Fortschritt wie ihn Graustock, Voss und Hülsmann verstehen. Und nun saß einer vom Militär an ihrem Tisch. Noch dazu so ein künftiges hohes Tier.

Selbst Kierow, der sonst immer schlagfertig ist, blieben die Worte im Halse stecken.

Aber geschehen ist geschehen.

Das Ende hat sich Katharina lieber nicht anschauen wollen, auch nicht Hülsmann und Ottmar Graustock. Während der uniformierte Peter weiter bestellte und ganz selbstverständlich die versteinerten Mienen der Gäste ignorierte, verließen sie das Café. Geschlagen, mit hängendem Köpfen und sprachlos, als hätte ihnen, zu allem Unglück, der Peter die Worte geraubt.

Und das will schon was heißen, wenn Graustock und Hülsmann schweigen.

Ja, der Peter. Eine glückliche Hand hatte der trotzdem nicht. Denn auch diese Siege sind nur Pyrrhussiege. Verloren hat er trotzdem, egal, ob er sich in der Öffentlichkeit oder in Katharinas Umfeld bewegte. Schon die Schule schaffte er gerade so. Mit der Lehre als Maschinist im Fernsehwerk Oberschöneweide sah es nicht besser aus. Immerhin war er so im sicheren Schoß der Arbeiterklasse. Noch dazu wo er mit gesellschaftlicher Arbeit glänzte. Die Freie Deutsche Jugend war seine zweite Heimat. FDJ, was für Buchstaben, die eine ganze Welt beschrieben und diese gelb auf blauem Grund umspannten. Seine Welt leuchtete rosarot wie der Sozialismus, dessen Siegeszug nicht aufzuhalten war. Und vielleicht halfen seine zweite Heimat und die Kandidatur als Mitglied der SED, dass die Lehrer ein Auge zudrückten, wenn es um den Abschluss ging. Geschafft ist schließlich geschafft.

Nun stand dem jungen Mann die Welt offen. Peters Zukunft hieß Armee. Als Vertreter der Arbeiterklasse zur Armee! Nicht ein und ein halbes Jahr, wie üblich für den Grundwehrdienst. Nein, nicht mal drei Jahre, um Unteroffizier zu werden und den beruflichen Fortgang zu sichern, waren ihm genug. Zehn Jahre, so viel sollten es schon sein. Berufssoldat!

Kein Wunder, wenn der Peter bald zum Liebling seines Vaters wurde. Nun war wenigstens noch ein weiterer der Hoffmanns im Klassenkampf. Und hielt den Kopf hin, wo es wehtut. Genau so hat es Vater Hoffmann gesagt. Genossen, wo es wehtut!

Den Kopf hat er wirklich hingehalten, der Peter, auch noch als er schon ahnte, dass etwas mit seiner jungen Frau nicht stimmen konnte. Die Ute hatte es nämlich auch auf Uniformen abgesehen. Allerdings haben ihr wohl die Uniformen von Peters Vorgesetztem besser gefallen als die von Peter. So ein richtiger Oberleutnant ist ja doch eine ganz andere Nummer. Kein blutjunger Offiziersschüler.

Der Klassenkampf an der vordersten Front fand bald sein erstes Opfer. Vielleicht hätte es Peter auch noch verkraften können, dass die Ute ein Verhältnis mit dem Oberleutnant hatte, wenn nicht … Ja, wenn nicht genau dieser Oberleutnant ihn immer zu Sonderaufgaben in die Kaserne beorderte, während er selbst die Ute im Neubaublock um die Ecke besuchte. Mit Blumen, in der Regel Nelken, Weinbrandbohnen und einem guten Tropfen Rotkäppchen. Ganz im Klassenauftrag versteht sich.

Peter musste es geahnt haben. Die Eifersucht machte jedenfalls nicht vor dem Klassenbewusstsein halt. Und Eifersucht kann auch pflichtbewusste Offiziersschüler rasend machen. So fand eine hoffnungsvolle Karriere, wie Vater Hoffmann zu jeder Gelegenheit betont, ein jähes Ende. Und das nur wegen der Ute, die anderen Männern schöne Augen machte. Ja, das konnte sie. Große schwarze Augen. Pflichtvergessen. Weiber eben! Immer sind es die Weiber!

Peter mochte sich das nicht lange ansehen. Er nahm seine Dienstwaffe und schoss sich in den Mund. Und das im Zimmer des Oberleutnants. Dabei war der nicht einmal anwesend. Zum Glück, wer weiß, was sonst noch passiert wäre.

Seiner Ute hinterließ Peter keinen Brief. Wohl aus Rache, sagt Katharina. Aber das ist Interpretation. Andere sagen, dass er sich in dem Brief abfällig über Vorgesetzte geäußert habe. Da hat man das Schriftstück lieber gleich verschwinden lassen.

Was wohl auch besser ist.

Jedenfalls für die Nationale Volksarmee und unseren Parteisekretär, der jetzt allein den Kopf hinhalten muss, wo es wehtut. Denn Pflicht ist eben Pflicht.

9

Nein, es geht nicht aus dem Kopf. Es bleibt, als hätte es jemand eingepflanzt wie einen Baum, der größer und größer wird und Wurzeln schlägt. Kopfwurzeln.

Ottmar Graustock ist ans Fenster getreten und schaut in den grauen Vormittagshimmel. Dabei ist es Mitte Juni. Und da ist es wieder da, dieses Bild, das sich jetzt mit Leben füllt und einem Gefühl, das man Heimat nennt. Mit diesem einfachen altmodischen Wort, Heimat. Und schon sieht er das Wasserschloss mit seinem verschlammten Wassergraben, den Lindenplatz mit dem Verwalterhaus, das ein Hirschgeweih ziert, die alte Brauerei, den kleinen Markt …

Drehna, flüstert Graustock und er flüstert es so geheimnisvoll als wäre es ein Zauberwort. Dabei denkt er gar nicht an den Zauber, sondern an das, was er zurückgelassen hat in diesem Dorf bei Luckau, wo der Vater eine Pfarrstelle bekleidet. Und die Welt, so klein sie auch ist, irgendwie heil scheint. Wäre da nicht dieser Tagebau, der sich um Drehna frisst und so manches Dorf der Umgebung dem Untergang weiht: Presenchen, Stiebsdorf, Wanninchen, Gliechow, Pademagk … Die Aufzählung würde kein Ende finden. Und es geht weiter, Schlabendorf und Teile von Zinnitz sollen folgen. Einfach so. Der Teufel, heißt es, hat die Kohle unter die Dörfer gelegt. Ja, der Teufel war es. Wer denn sonst?

Er hat die Menschen vertrieben, weil auch sie keine Heimat haben dürfen. Und dabei ihre Seelen gebrochen.

Aber Drehna steht wie ein Fels in der Brandung oder besser wie ein Stück Leben in einer unwirklichen Mondlandschaft. Diese gehört den Kettensägen, den Baggern und Kohlezügen. Vielleicht hängt deshalb Graustocks Herz umso mehr an diesem Ort, Drehna, den Fels, den Gott ins Herz schließen sollte. Schließlich vereint er alles: Familie und Geschichte, Heimat und Erinnerung und vor allem Hoffnung. Eben ein vertrauter Klang, der in den Ohren liegt, egal wo man ist. Schwer und wehmütig.

Und damit ist dieses Drehna, hundert Kilometer südlich Berlins, unweit der Autobahn nach Dresden, ein magischer Ort.

Graustock schüttelt den Kopf. Seltsam, denkt er, dieses Heimatgefühl trägt man an den Füßen in jedes neue Haus. Und so sehr sich die Menschen auch Mühe geben, es von den Füßen abzustreifen, es bleibt und wird uns begleiten bis in den Tod.

Heimat, so denkt Graustock weiter, ist eben doch eine Erinnerung. Und eine Erinnerung schmerzt, weil sie die Sehnsucht nach einem Frieden gebiert.

Wie wacklig dieser Frieden auch in Drehna ist, hat Graustock selbst erfahren. Da ist die alte Noack, die einst in Presenchen lebte, einem der vom Erdboden verschwundenen Orte. Und diese alte Frau ist es, die jetzt die Grabsteine der verstorbenen Presenchener in ihrem Drehnaer Garten aufstellt. Und das nur, weil sie ihre Geschichte und die Geschichte der Presenchener vor dem Vergessen retten will. Nicht ohne Probleme, wie sich denken lässt. Denn da sind die argwöhnischen Behörden und die Vorschriften. Wo denken Sie hin, Frau Noack! Ein Garten ist doch kein Friedhof. Sich gegen den Fortschritt zu stemmen mit diesem Starrsinn! Der Sozialismus wird auch mit solchen wie Ihnen fertig!

Und da sind die Kloses, vertriebene Ostpreußen, die noch immer an der Heimat hängen und die ihre eigene Geschichte einholt. Spätestens dann, wenn Kloses Frau heulend und schreiend im Keller des Bauernhauses verschwindet, weil sie glaubt, dass die Russen sie holen. Erst nach Tagen taucht sie wieder auf. Es sei denn der Klose, der ein Bein in Russland gelassen hat, findet vorher für seine Frau einen Platz in Teupitz. Dort, wo die Irrenanstalt ist.

Und begonnen hat das alles mit der alten Beckmann. Ihr war der Ottmar Graustock zuerst auf der Spur. Denn die Beckmann hatte eine eigene Geschichte. Eine Geschichte des Ertragens und Erduldens. Eine gebrochene Frau, die sich schließlich zu wehren wusste und das letzte Presenchener Gehöft wie eine Festung gegen die anrückenden Tagebaumaschinen verteidigte. Ohne Wasser und Strom hielt sie über Wochen aus. Bis man sie abholte und dem alten Backsteinhaus mit Sprengstoff den Garaus machte. Da war sie schon über achtzig. Seitdem wartet sie an das Bett gefesselt im Luckauer Altersheim auf den Tod. Auch das kann Leben sein.

Nein, auch dieser heimische Frieden kann trügen, trotz aller Vertrautheit. Umso mehr will Graustock bei den Menschen sein. Ihnen fühlt er sich verbunden. Und wenn es möglich ist, dann will er nach dem Berliner Studium dort in diesem Drehna eine Pfarrstelle antreten. In diesem von Gott noch nicht verlassenen Ort.

Vielleicht, denkt er jetzt, ist es Zeit, einen Brief an die alte Noack zu schreiben. Schon um zu zeigen, dass er die mutige Frau mit ihrem kleinen Friedhof in der fernen Hauptstadt nicht vergessen hat. Nein, er vergisst sie nicht, sie nicht und auch die anderen nicht. Drehna soll leben, wenigstens in seinen Gedanken.

Graustock öffnet das Fenster und lehnt sich hinaus. Der Wind kommt sacht vom grauen Junihimmel. Dann schleicht er auf der Kopfsteinpflasterstraße zwischen den Häuserblocks entlang durch den Pappelkiez. Er streift die großen Ahornbäume hinter der Gethsemanekirche und legt sich auf das mächtige Kirchendach. Dort bleibt er nicht lange, erhebt sich und kommt hinüber zu Graustocks Fenster im dritten Stock. Dabei flüstert er einige Worte, richtige Windworte, die nicht jeder versteht. Nur Graustock, denn seine Stirn legt sich über der runden Nickelbrille in tiefe Falten.

10

Aus der Ferne rauscht ein vertrauter Ton heran. Wie auf tausend kleinen mechanischen Füßen rasselt er durch das Haus. Man kann nicht ausmachen, ob er aus einem der vielen Zimmer kommt, die sich links und rechts an die langen, frisch gebohnerten Gänge reihen. Vielleicht kommt er auch gleichzeitig aus allen Zimmern, denn die Zimmer sind nicht zu unterscheiden. Aber sie haben Nummern, lange dreistellige Nummern.

Schreibmaschinen. Das Gerassel von kleinen mechanischen Füßchen, die die Buchstaben tragen. Hebel, die sie wie Hämmer ins Papier schlagen. Papier, das sich um eine Rolle dreht. Und das alles, mal schneller, mal langsamer, mal lauter, mal leiser.

In den langen leeren Gängen der Volkspolizeiinspektion, das noch immer wie ein Altersheim wirkt, aus dem gerade die Juden deportiert wurden, hallen die Schrittchen. Buchstabenschrittchen. Sie sammeln sich und kommen die Treppe hinauf. Bis in den zweiten Stock. Wie Ameisen, in langen schwarzen Strömen, Buchstabenströmen. Auf schwarzen farbverschmierten Lettern eilen sie durch das Haus. Und keiner stellt sich ihnen entgegen. Denn sie tragen die Schuld.

Hans Hülsmann erwacht schweißgebadet. Noch ganz vom Traum benommen, richtet er sich auf. Musik? Er lauscht, aber sein Zimmer liegt ruhig. Nur ein blasses gelbes Licht aus einer der Straßenlaternen erhellt den Raum. So erhebt er sich. Langsam tastet er sich am Tisch, dem großen Ledersessel, Bücherstapeln und dem Klavier voran zum Fenster. Das gewaltige Kirchenschiff der Gethsemanekirche füllt schwarz den Rahmen. Er öffnet das Fenster und schaut hinaus in die Nacht. Eine angenehme Kühle empfängt ihn. Die Straße liegt leer und verlassen.

Zurück am Schreibtisch schaltet er die kleine Lampe an, die auf einem Bücherstapel steht und schaut auf die Uhr. Es ist kurz vor drei. Vielleicht feiern Frenzels schon wieder, denkt er und geht in den Flur. Manchmal bringt der halbwüchsige Sohn mit dem Irokesenschnitt auch seine Kumpels mit. Aber nur wenn die Eltern nicht da sind. Dann erschüttert eine ohrenbetäubende Punkmusik das alte Mietshaus: Ich schaff es nicht mehr, klar zu denken, mein Kopf ist leer, mein Herz ist stumm. Oder: Komm gib mir deine Hand, wir wollen zusammen verrecken.

Getschmar holt dann immer die Polizei, aber das hilft auch nicht. Nach drei Wochen sind sie wieder da und Frenzels haben den Ärger. Allein schon die Vorsprache beim Direktor im Lehrbetrieb. Ihr Sohn, schauen Sie doch nur, wie der aussieht. Wie kann man sich nur so abseits von unserer Gesellschaft stellen! Eine Schande für das ganze sozialistische Kollektiv ist das! Und so fort.

Aber was wollen sie machen?

Getschmar würde schon was einfallen. Mit der Jugend heute kann es ja so nicht weitergehen. Hat doch selbst einen Sohn. Etwas älter zwar, aber ganz ein Vorbild. Nationale Volksarmee, Marineoffizier in Rostock, um genau zu sein. Und das seit zwölf Jahren. Der weiß, was er will, der Junge! Was sonst, bei dem Vater. Die Mutter war ja früh gegangen. Rechtzeitig, sagt Getschmar, so hatte er zum Glück die Verantwortung. Zucht und Ordnung, um es klar auszudrücken! Das Ergebnis kann sich sehen lassen, jedenfalls für Getschmar. Der Westen mit seinen ideologischen Verführungen lässt den Jungen kalt. Dekadentes Zeug eben. Natürlich auch die Musik! Wo das nur mal enden soll.

Für den jungen Frenzel endet es erst einmal im Internat. Berufsausbildung heißt es. Weit weg von Berlin, damit er auf vernünftige Gedanken kommt. Die Alternative wäre der Knast. Das hat der Getschmar gesagt. Und der hat ja seine Verbindungen.

Eigentlich, so denkt jetzt auch Hülsmann, kann die Musik dann kaum von Frenzels kommen. Aber woher denn sonst? Hülsmann legt das Ohr an die Wohnungstür, um besser zu hören. Wirklich, von Frenzels ist nichts zu vernehmen. Dafür quietscht irgendwo eine Wohnungstür. Vielleicht beim alten Löffler im Erdgeschoss, der sich um seinen Nachschub kümmern muss. Korn, wie die leeren Flaschen im Hausflur immer verraten. Oder der Frau Jankowitz, die gegenüber von Löffler wohnt und die er noch nie gesehen hat. Die alte Frau kann unmöglich im Haus unterwegs sein, denkt er. Noch dazu wo das Treppenlicht erloschen ist. Sonst würde es einen hellen Streifen um die Wohnungstür legen. Auch Hexen müssen schlafen. Vor allem wenn sie so irdisch sind wie Frau Jankowitz. Lächelnd wendet er sich ab.

Hülsmann schaltet das Licht aus und legt sich ins Bett. Doch schlafen kann er nicht. Vielleicht weil er an seinen Freund Ottmar Graustock denkt. Ausgerechnet an ihn, den er seit Tagen nicht mehr treffen will. Viel lieber trug er den Zaubermantel und versank in seinem alten Ledersessel, unsichtbar. Auch auf dem Klavier spielte er seitdem nicht mehr, nein, er wollte auch nicht gehört werden. Es sollte ihn nicht geben. Und das nur, weil er keine Erklärung für seinen Aufenthalt bei der Polizei hat. Was konnte er seinem Freund Graustock sagen? Was?

Vorladung, du weißt doch. Klärung eines Sachverhaltes. Und jetzt hab ich ein Problem, denn ich darf Berlin nicht mehr verlassen.

Aber wir wollten doch zu mir nach Drehna fahren. Hattest du dich nicht auch gefreut?

Ich weiß, ins Pfarrhaus deines Vaters. Auch Katharina sollte mitkommen. Aber es geht nicht.

Es geht nicht? Einfach so?

Also gut, das hört sich nicht besonders glaubhaft an.

Dann lass uns doch mal nachdenken.

Aber ich will nicht nachdenken!

Nein, auf dieses Gespräch hatte Hülsmann keine Lust. Vielleicht in zwei, drei Tagen, aber jetzt noch nicht.

Aber nicht nur Ottmar Graustock, der Pfarrersohn aus Drehna in der Niederlausitz, der zu einem Theologiestudium nach Berlin gekommen ist, geht ihm durch den Kopf. Er muss auch an Friedensthaler, seinen Lehrer, denken und die Buchstaben, Friedensthalers Buchstaben. Rasselten sie nicht ebenso durch das Haus, damals als er noch ein Kind war und nachts nicht schlafen konnte. Das war in Templin, einer Kleinstadt der Uckermark, wo er sich mit zwei Schwestern und der Mutter eine kleine Wohnung in einem Mietshaus teilte. Und natürlich drei weiteren Mietparteien.

Den Vater kennt Hülsmann nur vom Foto. Das steht noch immer auf der Vitrine in der Templiner Wohnstube. Ein Mann in einem dunklen Anzug, schmales Gesicht, große dunkle Augen, schwarzes, nach hinten gekämmtes Haar. Der Sohn prägte sich das Gesicht genau ein, denn er wollte ihn erkennen, falls er ihm einmal über den Weg laufen sollte.

Doch der Vater lief seinem Sohn nicht über den Weg. Dabei tragen sie beide denselben Vornamen. Hans Junior glich äußerlich sogar dem Vater. Das behauptete die Mutter, die ihren Mann seit Juli 1961 nicht mehr gesehen hatte. Damals war er über Westberlin nach Hannover gegangen. Abgehauen, sagten die Leute. Republikflucht, sagte der Schuldirektor. Dabei war es so einfach. Hülsmann Senior blieb einfach in der S-Bahn sitzen, die zum Bahnhof Zoo fuhr. Er sollte den Neuanfang der Familie im Westen vorbereiten. Aus dem Neuanfang wurde nichts. Der Mauerbau verhinderte, dass die Familie folgte. Und der Vater kam nicht zurück. Aus Angst oder weil er eine andere Frau gefunden hatte. Der letzte Brief vom 3. Oktober 1961 wurde wie eine Reliquie verehrt. Auch er liegt in der Vitrine. Alles wird gut, steht darin. Doch nichts geschah. Gar nichts. Funkstille.

Damals jedenfalls hörte Hans Hülsmann im Templiner Mietshaus dieses Rasseln, dieses ferne Schreibmaschinenrasseln. Wie kleine Füße gingen die Anschläge durchs Haus. Mal lauter, mal leiser. Hab keine Angst, hatte die Mutter gesagt und ihm die Bettdecke bis an das Kinn gezogen: Der neue Nachbar, er schreibt viel.

Was nur, dachte der kleine schwarz gelockte Hans Hülsmann, kann man nachts schreiben und drehte sich auf die andere Seite. Was nur? Auf der anderen Seite war die kalte weiße Wand. Aber auch sie gab keine Ruhe, denn die kurzen mechanischen Schrittchen angelten sich an ihr empor. Buchstabe für Buchstabe. Höher und höher.

Herr Friedensthaler schreibt nur, versuchte sich der Junge zu beruhigen.

So drehte er sich erneut, als könnte er dadurch den Schrittchen entfliehen. Aber nein, auch das half nichts. Die Schritte blieben und marschierten nun geschlossen durch das nächtliche Kinderzimmer. Mal auf, mal ab, aber fast immer um den kleinen Tisch, auf dem die Schulsachen lagen. Auch der helle Mond, der durchs Fenster trat, vermochte die Schritte nicht zu sehen, nur zu hören.

Da setzte sich das Kind ans Fenster und starrte auf die leere Straße. Wenn alle Straßenlampen funktionierten, gab es an fünf Stellen gelbe blasse Lichtkegel. Dazwischen kämpfte der Mond mit schwarzen Schatten.

So saß er manchmal die halbe Nacht und beobachtete das Schauspiel.

Wenn ihn die Mutter am nächsten Tag weckte, war er müde und zerschlagen. Was machst du nur immer?, fragte sie, während sich Hans am Küchentisch ein Marmeladenbrot hinunterquälte. Du musst einfach eher ins Bett.

Hans nickte.

Was macht der neue Nachbar?, fragte er dann.

Was schon, er ist Lehrer.

Lehrer?

Ja, Lehrer. Du wirst ihn bald erleben.

Aber was müssen Lehrer denn in der Nacht schreiben?

Die Mutter zuckte mit den Schultern. Musst ihn fragen, antwortete sie lachend. Frag ihn einfach.

Hans kaute behäbig weiter und starrte dabei auf das karierte Wachstuch. Dann nahm er einen so großen Schluck vom Malzkaffee mit dem schönen Namen Muckefuck, dass sich sein Gesicht verzerrte, und sprang auf.

Iss langsam, ermahnte die Mutter, doch da hatte Hans schon die Küche verlassen.

Friedensthaler war anders. Nicht nur äußerlich. Da wirkte er wie eine hagere hoch aufgeschossene Marionettenfigur. Aber er hing nicht an diesen Fäden, wie man sie von Marionetten kannte. Auch wenn es so aussah. Vor allem wenn er kerzengerade, als hätte er einen Stock verschluckt, durch das Klassenzimmer tänzelte. Sein graues Haar war in den Nacken gekämmt und entblößte ein nacktes spitzes Gesicht. Darin hing, als hätte sie keinen Halt, eine große Brille mit feinem Gestell.

Seine spitzen langen Finger berührten die Bücher, aus denen er vortrug, nur sacht. Vielleicht aus Angst, den Büchern wehzutun. Literatur ist eben zerbrechlich, sagte er einmal. Und auch seine Stimme tat den Büchern nicht weh. Weder dem Goethe, noch dem Hauptmann, nicht Brecht und erst recht nicht dem Rilke. Aber am liebsten ist die Stimme Heine gefolgt. Zeile für Zeile. Diese Stimme schwebte durch den Klassenraum. Und doch schlug sie unablässig gegen die Wandzeitung oder den Generalsekretär. Aber nur weil sie den Raum nach vorn und hinten begrenzten. Die Wandzeitung war rot. Oder besser das Tuch, auf dem Fotos und Zeitungsartikel klebten. Manchmal war auch die Weltkarte rot. Jedenfalls große Teile davon, die den Vormarsch des Sozialismus anzeigten. Schließlich, so wusste jeder der Schüler, befand man sich in der Epoche des weltweiten Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus. Und dann sollte auch der Kommunismus nicht weit sein.

Die Überschrift der Wandzeitung war fast immer schwarz, manchmal auch golden. So zum 7. Oktober, dem Tag der Republik, zum Tag der Oktoberrevolution oder dem Tag der NVA. Der Generalsekretär war grau. Das lag an dem Schwarz-Weiß-Bild. Er hatte ein ernstes Gesicht, obwohl der graue Spitzbart ihn freundlich machte. Aber das sagte keiner.

Nicht einmal Friedensthaler, obwohl er doch Lehrer war.

Freidensthalers Stimme lag sanft und warm im Raum. Es schien, als könne sie nie im Irdischen landen. Sie stand über den Köpfen der Schüler. Es lag etwas Fremdes und gleichsam Erhabenes in dieser Stimme, das sie so anziehend machte. Es war eine aus Büchern geliehene Sprache, in einem Tonfall, der jeden Gegenstand und jeden Vorgang schmückte. Es war eine vertonte Sprache, angereichert mit klangvollen Füllwörtern.

Nun Kinder, ich gestatte mir schon jetzt auf den Zustand höchster Entzückung zu verweisen … oder ich hoffe sehr, dass ihr zu schätzen wisst, aus welch misslicher Lage … Ausgerechnet diese Friedensthaler-Sprache, für die man manchmal eine Übersetzung brauchte, war umzingelt von einer kurzatmigen holprigen Sprache der Uckermark, in der die Leute grundsätzlich die Wortenden verschluckten.

Hans Hülsmann hatte das Gefühl, dass in dieser geheimnisvollen und fremden Welt Friedensthalers die großen Antworten auf alle ungeklärten Fragen des Universums schlummerten. Und Fragen gab es genug.

Ohnehin war das Leben Friedensthalers eine große Frage und damit geheimnisvoll. Schon weil er des Nachts unendlich lange Seiten mit Tausenden Anschlägen füllte und Hans nicht schlafen ließ. Manchmal war es auch ein Auto, eigentlich dessen zuschlagende Türen, die den Jungen weckten. Das Auto hielt vor dem Haus. Dann stiegen zwei Männer aus. Die schauten sich erst einmal um, als verfolgte sie jemand. Aber da war niemand, überhaupt niemand.

Irgendwann verließen sie wieder das Haus. Dabei blickten sie sich erneut um, bestiegen den Wagen und hinterließen auf der menschenleeren Straße nur das Bellen einiger herumstreunender Hunde.

Nach wenigen Minuten der Stille setzte das hektische Dahineilen Tausender metallener Füßchen wieder ein. Friedensthaler schrieb. Vielleicht, so dachte er jetzt, hatte Friedensthaler ihn damals mit dem Schreiben angesteckt. Vielleicht ist es doch wie eine Krankheit, immer etwas mitteilen zu wollen, weil all das, was man denkt, sich nicht im Kopf verschließen lässt. Aber kann man es in Sätzen festhalten?

Hans Hülsmann kann nicht schlafen. Quietschend geht erneut eine Tür. Er lauscht. Vielleicht schlafen Hexen doch nicht, denkt er, erhebt sich und geht erneut zum Fenster. Doch die Straße liegt noch immer ruhig und verlassen. Nur manchmal huscht ein Lichtschein von der Stargarder Straße her durch den kleinen Park, der die Gethsemanekirche umfasst.