Kitabı oku: «Laure Wyss», sayfa 5

Ein Kommissar der Kriminalpolizei befragte zur Einschätzung dieses Emigranten eine vertrauenswürdige Nachbarin und protokollierte:

«Frau Ingrid Eleonora Ström [...] hat angegeben, dass der oben genannte Josephy seit zwei Jahren im selben Haus wohnhaft ist und dass er immer ruhig und ordentlich aufgetreten ist. Vor etwa einem Jahr starb seine Ehefrau. Josephy, der unvollendet ist und sich nur gestützt auf zwei Stöcke ‹vorwärtsschleppen› kann, beschäftigt sich mit irgendeiner wissenschaftlichen Arbeit und hält sich deshalb viel in der Königl. Bibliothek auf.

Josephy, der eine Wohnung mit drei Zimmern und Küche mietet, für die er 1850 Kronen pro Jahr bezahlt, hat zwei schwedische Staatsangehörige zur Untermiete, einen Musiker und eine Krankenschwester. Er empfängt nicht besonders viel Besuch, und mit anderen Ausländern scheint er sehr selten Umgang zu pflegen. Viel Geld hat er nie gehabt, aber er bezahlt seine Miete immer pünktlich. Über Politik spricht er nie und er hat weder Sympathien oder Antipathien in die eine oder andere Richtung geäußert.

Frau Ström, die mit einem Fregatten-Kapitän der Königl. Flotte verheiratet ist, ist der Auffassung, welche sie auf den persönlichen Kontakt stützt, den sie als Vizehausmeisterin mit Josephy hat, dass dieser absolut nicht irgendeiner illegalen Betätigung verdächtigt werden kann.»

Lor Zietzschmann hätte eine Doktorandin von ihm sein können. Nicht auszuschließen, dass sie seine Manuskripte auf der Maschine ins Reine tippte, ihm Bücher aus der Bibliothek holte und zurückbrachte und im Witwerhaushalt half. Er förderte sie intellektuell und betreute ihre erste Übersetzung aus dem Schwedischen. Sie übertrug von Hans Åkerhielm Predigten, Gebete und Artikel aus der Soldatenzeitung. Der Feldprediger war im ersten Kriegswinter mit den schwedischen Freiwilligen nach Finnland gezogen, um gegen die Sowjetarmee zu kämpfen. Die Kälte von Lappland demoralisierte die ungenügend ausgerüsteten Soldaten, Hans Åkerhielm rief zum Durchhalten auf, beschwor das notwendige Selbstopfer und versprach das Paradies. Missionarisch mischte er christliche Gedanken mit Nationalismus und bot den Freiwilligen eine Sinn gebende Erklärung für das Töten und Getötet-Werden.

Berthold Josephy übernahm die Aufgabe des Herausgebers. Im Vorwort rechtfertigte er den Kampf mit der Überzeugung desjenigen, der sich uneingeschränkt mit Land und Kultur solidarisierte.

«Es galt, dem Brudervolke beizuspringen. [...] Vor allem aber weil der Angriff geführt wurde von dem Erbfeind nordischer Kultur schlechthin, dem alle wirklichen schwedischen Kriege gegolten haben: Russland. [...] Frieden um jeden Preis, nur nicht um den einer russischen Oberherrschaft – so lautet die pazifistische Formel in schwedischer Variante. [...] Was sich auf dem Schlachtfeld zusammenfand, war eine Bruderschaft der gemeinsamen Heimat, der gemeinsamen Kultur, des gemeinsamen Glaubens.»

Das, was möglicherweise für ihn zwiespältig gewesen war und sein Fortkommen als Wirtschaftswissenschaftler gehemmt hatte, ließ er in der Emigration hinter sich. In Stockholm schloss er sich der Deutschen Gemeinde an. In den Akten der Kriminalpolizei steht, dass er «nicht vollkommen arischer Herkunft» sei. Seine Vorfahren waren Juden aus Schlesien. Die Schwestern und die Mutter wurden im Konzentrationslager Theresienstadt ermordet.

Hans Åkerhielms Predigten «Schwert unterm Kreuz» erschienen 1941 im Evangelischen Verlag in Zollikon bei Zürich. Denkbar, dass Berthold Josephy den Verleger kannte oder Emil Brunner die Publikation ermöglichen half. Vielleicht kam die Veröffentlichung auch durch Hilde zustande. Ihr Chef beim Evangelischen Pressedienst, Arthur Frey, leitete auch den Verlag.

Lor Zietzschmann hatte zuvor begonnen, Emil Brunners populäres Buch «Unser Glaube» ins Schwedische zu übertragen. Doch die ersten Kapitel, die sie zusammen mit einer Schwedin übersetzt hatte, entsprachen nicht den Ansprüchen des Verlags. Sie musste Emil Brunner ihr Scheitern mitteilen und wehrte sich für ihre Arbeit.

Stockholm. 10. Februar 1938

Unser lieber Freund!

[...] Es ist natürlich ganz klar, dass, wenn es zum Vorteil des Buches ist, ich sofort zurücktrete, auch wenn es mir leid tut, wenn ein Berufener die Sache allein in die Hand nehmen will. [...] Ich gebe die Sache nicht ganz gern aus der Hand, da ich das Gefühl habe, sie werde sich schließlich sehr lang hinausziehen, was Dir selber wohl schlecht passt. Zudem bin ich nach wie vor überzeugt, dass ein noch so gewandter Übersetzer, wenn er nur Hochdeutsch kennt, den oft charakteristisch schweizerischen Ausdrücken nicht gerecht werde. [...]

Wir haben gestern unsern Hochzeitstag gefeiert und dachten viel an die Feier in Greifensee vor einem Jahr. Wir sind Dir von Herzen dankbar, dass Du uns damals zugesagt hast, und Dein Vertrauen in uns ist uns eine ständige Verpflichtung. Bei Deinem Besuch hast Du auch sogleich einige mürbe Stellen entdeckt. Es geht seitdem langsam, aber ständig etwas besser. [...]

Mit vielen herzlichen Grüßen

Ernst und Lor Z.

Die Behauptung, für die Übersetzung seien Kenntnisse des schweizerischen Hochdeutschs notwendig, war ein verkehrtes Argument für ein Buch, das im Glauben unterweisen wollte und keinen literarischen Anspruch hatte. Das Argument verriet mehr ihre Liebe zur Sprache. Und sie hätte die angefangene Übersetzung nicht hergeben wollen, weil es ein Anfang war. Eine vage Aussicht fiel in sich zusammen. Noch vor der Heirat, als sie gerade ihr Studium abschloss, hatte sie Emil Brunner ihren Vorschlag unterbreitet. Die mürben Stellen im Zusammenleben mit Ernst waren vielleicht ebenso ein Grund, weshalb sie die Übersetzung ungern aus der Hand gab.

Bei Berthold Josephy erhielt sie weltanschauliche und politische Orientierung, das Übersetzen war neben dem Haushalt eine Aufgabe und gab ihr eine Bestimmung.

Nach der ersten Übersetzung kam von Arthur Frey der Auftrag, die Schrift «Einsamkeit und Gemeinschaft» des Bischofs Eivind Berggrav aus dem Norwegischen ins Deutsche zu übertragen. Der Bischof von Oslo, das Oberhaupt der norwegischen Staatskirche, verweigerte die Zusammenarbeit mit den nationalsozialistischen Besatzern. Er befürwortete die Opposition mit Worten und war gegen Widerstand mit Gewalt.

Arthur Frey erteilte ihr auch gleich einen nächsten Auftrag. Sie solle die Botschaften des unbeugsamen Osloer Bischofs, die Protestschreiben und Stellungnahmen der norwegischen Kirche auffinden und übersetzen. Das Auffinden brauchte Kontakte zu Leuten, die möglicherweise Abschriften der Dokumente besaßen oder die wiederum Kontakte hatten, die über Abschriften verfügten. Sie brauchte Kuriere, die mit den Papieren nach Schweden kamen. Erste Kontakte hatte sie geknüpft, als sie Emil Brunners «Unser Glaube» übersetzt hatte, und die wichtigen Namen waren ihr bekannt: Arvid Runestam, der Führer der schwedischen Oxford-Bewegung, der an der Universität Uppsala lehrte und Bischof wurde, oder Manfred Björkquist, der das Bildungszentrums der schwedischen Kirche leitete und dann Bischof wurde.

Mit diesem Auftrag wurde Lor Zietzschmann zu einer Verbündeten in einem riesigen kirchlichen Netzwerk und erfüllte eine Aufgabe in der Verbreitung von Nachrichten. Damit nahm sie eine oppositionelle Haltung ein zum Krieg, zu Deutschland, zu Ernst, dem das Musizieren wichtiger war als die politische Einstellung.

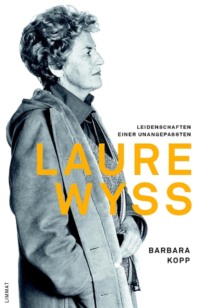

Die Übersetzungen erschienen unter dem Namen Laure Wyss.

Der Evangelische Verlag veröffentlichte 1941 die Predigten von Hans Åkerhielm, danach publizierte er jedes Jahr eine weitere Schrift zum Kampf der Kirchen in Skandinavien. Mit den Publikationen beabsichtigte der Verlag immer auch Bekehrung und Mobilisierung in eigener Sache. Die Schriften sollten Leser für den Glauben und für die Gemeinde gewinnen und kirchliche Kreise aufrütteln. Die schwedischen Feldpredigten stellte der Verlag in den Dienst der geistigen Landesvereidigung. Im Klappentext steht:

«Wir können uns kaum ein Buch denken, das die Widerstandskraft unseres Volkes so zu festigen vermöchte wie dieses Finnlandbuch. Wer diese Predigten und Andachten zu sich sprechen lässt, steht getrost auch in unserer schweizerischen Gegenwart. Einen so großen Dienst wird dieses Buch uns leisten!»

Die «Norwegischen Kirchendokumente» sollten Pfarrern, Kirchenpflegern und Gemeindehelfern Beispiel sein für die eigene Arbeit.

«Wie viel ist daraus auch für unsere eigene protestantische Kirche im Blick auf ihre Neubelebung zu lernen, wie gewinnen wir wieder Liebe und Achtung für die Kirche Christi, die ihr Herr auf so schweren, aber auch so wunderbaren Wegen führt, um sie zu seinem Dienst zuzubereiten.»

Im März 1941 empfingen Ernst und Lor Zietzschmann ein letztes Mal Gäste, an diesem Abend wurde ausgiebiger gespielt als gewöhnlich, Mozart, Bach, Brahms und Gluck. Die schwedischen Behörden hatten einem Großteil der ausländischen Arbeitnehmer keine Bewilligungen mehr erteilt. Die Wanderarbeiterschaft setzte sich für Ernst in der Schweiz fort.

Lor legte ihre Manuskripte zuoberst in den Koffer, die begonnene Übersetzung von «Einsamkeit und Gemeinschaft» des Osloer Bischofs, vermutlich auch die fertigen Übersetzungen von Hans Åkerhielms Predigten und schließlich die gesammelten Protestschreiben der norwegischen Kirche. Die Zugfahrt über Berlin durch das Deutsche Reich war ein Wagnis. Der Status als Ehefrau, die ihren Mann begleitete, machte sie unverdächtiger. Doch hätte sich ein deutscher Beamter bei der Gepäckkontrolle das Papierbündel herausgegriffen, wäre sie der Willkür des Dienst tuenden Beamten ausgeliefert gewesen, hätte ein Verhör, vielleicht Schikanen über sich ergehen lassen müssen und hätte wahrscheinlich das Papierbündel nicht mehr zurückbekommen. Auch Ernst wäre nicht unbehelligt geblieben. Er hatte davon gewusst und seine Frau gewähren lassen.

An der Schweizer Grenze bei St. Margrethen wurden Reisende mit Schweizer Pass, Rückkehrer wie Ernst und Lor Zietzschmann, mit einem kostenlosen Teller Gerstensuppe willkommen geheißen.

DAVOSER WEGE

Im Kur- und Fremdenort Davos nannten die Einheimischen die Kantonsstraße «Promenade». Die Straße gehörte dem Kanton Graubünden und besaß für den Automobilverkehr einen guten Ausbaustandard. Sie führte die Bergflanke entlang und verband Davos-Dorf mit Davos-Platz. Im Frühjahr 1942 ließen sich Ernst und Lor Zietzschmann in Davos-Platz unweit der Promenade nieder. Während des Krieges war die Promenade ein Laufsteg der Triumphe und Niederlagen.

Vor dem Dorf, im Wolfgang, befand sich an der Kantonsstraße die «Deutsche Heilstätte» für Tuberkulosekranke, das größte deutsche Sanatorium und zugleich Treffpunkt aller Reichsdeutschen im Ort. Die Promenade begann bei den ersten Hotels im Ort, die alle ihre Bedeutung um fünf Buchstaben angehoben hatten, neuerdings Sporthotel Seehof oder Flüela Sporthotel hießen, seit die Parsennbahn die Skifahrer zum Weißfluhjoch brachte. Spaziergänger, die beim Vorübergehen nicht ehrfürchtig zur mittleren Bahnstation hochblickten, sahen auf der anderen Talseite das «Deutsche Kriegerkurhaus», einen mächtigen Bau, der über dem Eingang zum Flüelatal thronte. Hier kurten die Schwindsüchtigen und Kriegsgeschädigten der Wehrmacht. Nach einer sanften Steigung erreichten die Promenierenden den Schiabach und das «Konsul-Burchard-Haus», das die Einheimischen nur das «Braune Haus» nannten, weil es wie alle deutschen Heilanstalten im Ort stramm nationalsozialistisch geführt wurde. Auch in einem kleinen Betrieb wie dem «Bernina» grüßten Personal und Patienten mit «Heil Hitler!». Bei Sondermeldungen im Radio traten alle Patienten an, die kräftig genug waren, das Bett zu verlassen.

Die Spaziergänger gelangten auf der Promenade nach dem «Braunen Haus» und dem Schiabach, gewissermaßen dem alpinen Ärmelkanal, ins «Englisch Viertel», schlenderten an der anglikanischen Kirche, der englischen Bibliothek und dem Angleterre & Parkhotel vorbei, sahen hinunter auf die hoteleigene Crocketwiese und auf den angrenzenden Kurgarten. Hier trieben zwischen den Spazierwegen neuerdings Kartoffeln und Karotten. Das Viertel hatte sich mit Kriegsbeginn geleert, die Engländer, nach den Deutschen die zweitgrößte Kolonie in Davos, die Niederländer und Franzosen waren unverzüglich abgereist.

Nach dem «Englisch Viertel» erreichten die Promenierenden die ersten Bürgerhäuser und Geschäfte von Davos-Platz. In den deutschen Sanatorien hingen Listen mit denjenigen Unternehmen, die ein Nationalsozialist meiden sollte, das Modehaus Bloch, das Café Schneider, wo der Hitler-Gruß nicht geduldet wurde, oder die Buchhandlung, die unerwünschte Literatur verkaufte. Die Ladenzeile führte zum Amüsierviertel, bergseits mit der Talstation der Zahnradbahn, die zur Schatzalp hochfuhr, dem Palace Hotel & Kurhaus mit dem Konzert- und Bühnensaal, talseits mit der Aussichtsterrasse, den Arkaden und dem Lichtspieltheater. Nachmittags nach vier Uhr, wenn auf den Balkonen der Sanatorien die Liegekuren zu Ende gingen und die Patienten auf der Promenade den ärztlich verordneten Spaziergang unternahmen, füllten sich die Stuhlreihen entlang des Palace Hotel & Kurhauses. Die Fassade strahlte Sonnenwärme ab, und das Äugeln, Spienzeln und Spitzeln begann.

Die Sitzenden sahen Kurgäste und Sportive vorüberschlendern, Schüler aus dem nahen Fridericianum, der Kaderschmiede der NSDAP, Angestellte aus den Sanatorien, Pflegerinnen und Laborantinnen, junge Davoserinnen zu zweit, zu dritt, schwatzend und kichernd. Die Lungenkranken maßen ihre Schritte vorsichtig ab, jeder auf seine Art ringend, die einen kiechend, giemend, die andern rasselnd. Den Sitzenden entging nicht, wer zum deutschen Konsulat abbog, das sich unterhalb der Aussichtsterrasse befand, oder gerade von dort kam.

Für die nationalsozialistisch Gesinnten unter den Spaziergängern war das Amüsierviertel vom Sommer 1943 an ein ständiges Ärgernis. An der Fassade des Palace Hotel & Kurhauses wärmte sich nachmittags der Kriegsfeind den Rücken und schaute den Dorfschönheiten nach. In den Stühlen saßen Piloten der US Army, die ihre Bombeneinsätze auf deutsche Städte geflogen und sich am Fallschirm aus abgeschossenen Flugzeugen gerettet hatten oder gerade noch mit ihrer Maschine hatten notlanden können. Alle im Rang eines Unteroffiziers oder Offiziers, wurden sie von den Schweizer Behörden zuvorkommend behandelt und mangels Touristen in Hotels einquartiert. Abends drang aus dem «Palace» Musik auf die Promenade, Heuler von Glenn Miller, in der Hotelbar spielte der Kriegsfeind zum Tanz auf.

Die Spaziergänger, die das Amüsierviertel und die Talstation der Schatzalpbahn hinter sich gelassen hatten, kamen an weiteren Arztpraxen, Gastbetrieben und Läden vorbei, bis sie nach vier Kilometern das Ende der Promenade erreicht hatten und am «Platz» standen. Von hier aus führten Straßen in alle Himmelsrichtungen, hier befanden sich der Handelshof, das Postamt, das Ratshaus und Sankt Johann.

Ernst und Lor Zietzschmann sahen von ihrer Wohnung durch die Südfenster zu Sankt Johann und zum Ratshaus hinüber, durch die Nordfenster zum Pädagogium Fridericianum, wo zum Geburtstag Hitlers und bei wichtigen Siegen der Wehrmacht das Hakenkreuz über dem Dach flatterte.

Im ersten Brief an Emil Brunner zeichnete Ernst ein lichtes Bild von einem verschonten Dorf, in dem einzig die Tuberkulosekranken einen Schatten warfen.

«Uns beide, meine Frau und mich, hat das Leben in die Bergwelt hinaufgeholt, wo ich bei Arch. Gaberel arbeite, meist für Krankenhausbau, d.h. Sanatorien. Eine Welt von Elend und Hoffnungslosigkeit paart sich hier oben mit der wunderbaren Natur. Ich bin froh, meine mir in Stockholm besonders lieb gewordenen Spezialaufgaben wieder bearbeiten zu dürfen. Das Leben hier oben ist besinnlicher + ruhiger als in den Städten. Und das habe ich sehr nötig.

Die Zeit in Schweden [...] will mir heute im Lichte der gesamten fünf Jahre, die wir dort verbrachten, doch immer wertvoller werden. Ja, oft sehnen wir uns zurück nach den großzügigen Aufgaben, nach der Weite des Landes und dem Meer.

Wir sind heute beide dankbar + froh, dass wir arbeiten dürfen, Lor an Übersetzungen, ich am Reißbrett. Millionen werden heute die Häuser zerstört und das Leben verstümmelt. Welch unverdientes Geschenk, am Morgen gesund aufstehen zu können + ruhig seiner Arbeit nachgehen zu dürfen.»

So wenig sagend und so gesetzt hatte er aus Schweden nie berichtet, als wäre seine berufliche Unzufriedenheit verflogen und als wären die Schwierigkeiten im Zusammenleben ausgestanden. Oder schrieb er so positiv, weil nichts überwunden war und die Ehe schlingerte? Hätte Lor dem Seelsorger eher von mürben Stellen im Eheleben berichtet? Emil Brunner bewahrte von ihr keinen Brief aus Davos auf.

Das Fotoalbum füllte sich mit Bildern von Wochenenden. Zu viert beim Aufstieg mit Skiern, beladene Rücken und angestrengte Gesichter. Zu fünft in der Berghütte vor vollen Tellern. Zu siebt in der Sonne bei der Rast, müdglücklich. Sie geschmeidig am Hang, die Skier parallel, fliegend der Schnee. Er im Anzug auf dem Felsvorsprung, sie am Seil hinter ihm in Bluse und weiter Hose. Piz Grialetsch, Piz Vadret, Piz Palü und immer braun. Auf der Parsenn brach er sich auf der Piste das Bein.

Hätte Lor den Alltag in Davos so harmlos dargestellt wie Ernst?

Die Gegensätze waren offenkundig zwischen dem, was sie im Dorf beobachten und hören konnte, und den Texten, die sie übersetzte. Neben ihrer Schreibmaschine lagen die Predigten des dänischen Dichterpfarrers Kai Munk. Wenn er in seiner Dorfkirche von Vedersö eine biblische Geschichte erzählte, geisselte er den politischen Ungeist der Gegenwart. In seiner Predigt über die Klage von Jerusalem mahnte er:

«Es gibt eine Versuchung für kleine Völker, passiv zu resignieren; das ist eine Versuchung für uns alle. Man kann der Versuchung nachgehen, so lange und so oft, bis es eines Tages heißt: Jetzt bist Du gewogen und zu leicht befunden.»

Den Regierenden Dänemarks warf er Gefügigkeit gegenüber den deutschen Besatzern vor, der Bevölkerung Bequemlichkeit und Opportunismus. Er forderte die Dänen auf, für christliche Werte einzustehen und sich für Gerechtigkeit und Menschlichkeit zu wehren.

«Aber noch gibt es viele hier im Lande, die glauben, Leiden bestehe darin, dass die Schnellzüge nicht mehr verkehren, dass das Auto in der Garage stehen und der Kaffee ersetzt werden muss.

Und dann das Lesen von Kriegsbüchern, die erzählen, wie es andere haben. Das ist fast das Schrecklichste. Man genießt den Zusammenbruch Frankreichs bei der letzten guten Zigarre. Man liest bewundernd vom hoffnungslosen Kampf der Finnen gegen die Übermacht, während man selbst nicht einen Finger für die Ehre seines eigenen Landes rühren wollte, ja, beim bloßen Gedanken daran sich vielleicht bekreuzigte.»

Sah sie, dass der dänische Pfarrer auch die schweizerischen Verhältnisse tadelte, während sie die Predigt über den reichen Mann und den armen Lazarus übersetzte? Als der Evangelische Verlag die Predigten 1944 veröffentlichte, war Kaj Munk bereits tot. Er wurde ermordet von Nationalsozialisten.

Sie übersetzte auch die norwegischen Kirchendokumente, die sie aus Stockholm mitgebracht hatte. Während sie in Davos lebte, legten die Pfarrer in Norwegen aus Protest gegen die nationalsozialistische Einmischung in kirchliche Angelegenheiten ihr staatliches Amt nieder. Der Osloer Bischof Eivind Berggrav war verhaftet worden und wurde gefangen gehalten. Die kirchliche Opposition ließ sich nicht brechen. Eine neue Kirchenleitung rief die Bevölkerung auf, die Verfolgung der Juden in Norwegen zu verhindern. Der Aufruf wurde in allen Kirchen vorgelesen und dem nationalsozialistischen Ministerpräsidenten überbracht. Erstmals hatte sich eine Landeskirche für die Rettung der Juden eingesetzt. Das kirchliche Netzwerk funktionierte, Kuriere beförderten und übergaben heimlich Papiere, und die neuen Protestschreiben aus Norwegen trafen in Davos ein. Der Evangelische Verlag publizierte die «Norwegischen Kirchendokumente» 1943.

Ernst Zietzschmann arbeitete bei einem Vorbild seiner Studentenzeit. Der Architekt Rudolf Gaberel hatte in den Alpen gewagt, was andere in den Metropolen begonnen hatten. Er vertrat die schweizerische Spielart des Neuen Bauens. Seine Sanatorien waren kühne Kuben, um die sich die Liegehallen wie Bänder schlangen. Licht, Luft und Zweckmäßigkeit bestimmte die Linienführung. Das Rathaus hatte Rudolf Gaberel vom altertümlichen Pickelhaubenturm befreit und zum Regierungshochhaus aufgestockt.

Auch am Kirchturm hätte er gerne die Schindelkappe geschleift und stattdessen nachts vom Turm in Großbuchstaben «SANKT JOHANN» durchs Tal leuchten lassen. Als Ernst bei ihm arbeitete, war er im fortgeschrittenen Alter, hörte schlecht, und je weniger er verstand, desto mehr misstraute er den Angestellten. Große Bauvorhaben hatte er nicht mehr, aber Umbauten und kleine Neubauten für Schweizer Sanatorien und für die «Deutsche Heilstätte».

Das «Deutsche Tuberkulosen-Hilfswerk» kaufte mit der Zustimmung des Gemeinderates in Davos leer stehende Gebäude auf, ließ renovieren und umbauen. Nach den ersten Siegen der Wehrmacht reisten aus dem Deutschen Reich die Patienten und Kurgäste wieder zahlreich an, und insgesamt übertrafen die Übernachtungen sogar die Zahlen der beiden letzten Friedensjahre. Selbstgewiss hielt der Verkehrsverein im Jahresbericht 1942/43 fest:

«Das 4. Kriegsjahr dieses in seinem gewaltigen Ringen noch unabsehbaren Krieges sieht Davos glücklicherweise noch in einer tragbaren Wirtschaftslage. [...]

Der Verkehrsverein ist sich bewusst, dass diese Frequenzsteigerung zu einem guten Teil den deutschen Betrieben zu danken ist, während unsere Propaganda beanspruchen darf, die Steigerung der Schweizer Gäste herbeigeführt zu haben. [...] Gleichzeitig mag auch der Wunsch ausgesprochen werden, dass es Deutschland gelingen möge, seine Davoser Betriebe weiterhin aufrecht zu erhalten, die allerdings von unserer Werbung unabhängig sind und durch andere Kanäle gespiesen werden, sodass wir hier nicht wesentlich zu ihrer Förderung eingreifen können, da dafür die Devisenlage entscheidend ist.»

Als sich abzeichnete, dass das Deutsche Reich den Krieg nicht mehr gewinnen konnte und die Reichsmark nur noch spärlich floss, gaben im Dorf die Amerikaner ihr für Schweizer Verhältnisse exorbitantes Sackgeld von wöchentlich elf Dollar aus.

Ernst Zietzschmann erhielt Uniform, Gasmaske und Tornister und rückte zum HD ein. Über den Hilfsdienst in der Schweizer Armee schrieb er Jahrzehnte später in seinem Lebensbericht:

«Karl Schmid will mich zunächst in die Gotthardfestung als Architekt holen, aber [...] der Churer Geniechef beordert mich nach Süs, wo ich eine HD-Gruppe zu befehligen bekomme. Sie sind alle beschädigt, dienstuntauglich für die normale Truppe, teilweise romanischer Zunge. Beim Hauptverlesen auf dem Kirchplatz von Süs tritt eine stolze Truppe an. Ich wohne bei einem Bäckermeister + darf mit den Offizieren in einer Wirtschaft essen. [...] Oft per Velo zum Dienst über den Flüelapass. In den Bauernhöfen bekam der HD Obmann stets Speck + gutes Essen. Es war Krieg!! Wir bauten Wege, Brücken, Notspitäler. [...] Alle diese ab 1943 bis 18.02.1945 geleistete Militärzeit war eine herrliche Zeit, da ja der Krieg weit ab von uns geschah.»

FESTSTELLUNGEN II, PAULA LOTMAR

«Ich bin Jahrgang 1918 und war fünf Jahre jünger als Lor. Sie war, wie ich das nenne, eine ererbte Freundin, weil sie dank der Vermittlung von anderen zu mir kam. Meine Schwester war viel älter als ich und hatte eine gute Freundin, die wiederum bekannt war mit Ich-weiß-nicht-mit-wem in Biel, ich vermute, mit der Schwester von Lor, und als dann durchgesickert war, dass ich in Davos eine Anstellung gefunden hatte, hieß es, geh doch bei der Lor vorbei. Ich kannte sie nicht, meine Schwester auch nicht. Sie war die einzige Person in Davos, bei der ich vorbeigehen konnte und einen Grund hatte, sonst kannte ich ja keinen Menschen dort oben. Ich bin Stadt-Bernerin und Lor war Biel-Bernerin, wir konnten also miteinander Berndeutsch reden. Das war etwas. Ich kam 1943 nach Davos und wohnte in Davos-Dorf in Untermiete bei einem schwedischen Masseur. Lor wohnte mit ihrem Mann am anderen Ende der Promenade.

Ich hatte die Schule für Soziale Arbeit besucht und war in Davos Fürsorgerin bei der Patientenorganisation ‹Das Band›. Die Stelle hatte ich sofort angenommen, weil ich Skifahren und Bergsteigen wollte. Ich musste mich um die Tuberkulosekranken kümmern und besuchte sie in den Sanatorien, wenn sie in den Hallen und auf den Balkonen ihre Liegekur machten. Ich organisierte Unterhaltung, Filmvorführungen und Vorträge und versuchte, Patienten, die bald aus der Kur entlassen wurden, Arbeitsstellen zu vermitteln. Für ‹Das Band› arbeiteten auch Männer, die den Kranken zeigten, wie sie Portemonnaies und andere Gegenstände aus Leder nähen konnten, damit sie während der Kur etwas zu tun hatten und ein wenig Geld verdienten. Die Lederwaren verkaufte ich in Dörfern und Städtchen.

Die Sanatorien lagen weit auseinander, häufig besuchte ich die ‹Zürcher Heilstätte Clavadel›, die am Berghang über dem Eingang zum Sertigtal lag. Auf dem Hinweg musste ich im Wald hinauflaufen, im Winter mit den Fellen an den Skiern, und durfte dabei keine Hosen tragen. Ich musste im Röckli erscheinen, das weiß ich noch gut, Fürsorgebesuche in Skihosen, so etwas machte man einfach nicht. Auf dem Rückweg war mein Rucksack gefüllt mit Lederwaren für den Verkauf.

Eigentlich war der Alltag ziemlich schlimm, denn die ‹Deutsche Heilstätte› war das Zentrum der Nationalsozialisten, und das war im Dorf zu spüren. In diesem Nazinest machten sie, was sie wollten. Als ‹Band›-Fürsorgerin hatte ich mit diesem Sanatorium gar nichts zu tun. Aber es war speziell für mich grauenhaft, weil ich Jüdin bin. Ich habe keine Ahnung vom Judentum, auch heute. Ich bin in erster Linie ein Mensch. Die Frau meines Großvaters war einfach jüdisch. Aber ich muss sagen, mir blieben mehr die lustigen Erinnerungen. Einmal, bei einem Krankenbesuch, lagen alle schon auf dem Balkon. Da hörte ich, wie einer im Liegebett zu seinem Nachbarn sagte, die anderen hätten die Musiksendung ausgesucht, die sie im Radio hören wollten. Dann sagte er zum Nachbarn: ‹Weisch, wenn Obst im Programm steht, ist es sowieso ein Seich.› Obst meinte Opus.

Ab und zu war ich bei Lor und Ernst Zietzschmann zum Mittagessen eingeladen, wenn ich von einer Heilstätte zur anderen unterwegs war und dabei in Davos-Platz vorbeikam. Ich wusste, dass sie Besuch haben von einem Musiker, einem Cellisten, der häufig bei ihnen war. Ernst Zietzschmann spielte Klavier, das fand ich schön. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der Cellist für die Deutschen herumspioniert hatte und ein Nazi durch und durch gewesen war. Er war ein Spion, so nenne ich ihn, ein Zuträger, der sich bei Zietzschmanns eingeschlichen hatte.

Lor war eine gutaussehende Frau und viel größer als ich. Sie kochte und sorgte für die ganze Haushaltung und machte, was man so tun musste als Frau. Ihr setzte zu, dass sie keine Kinder bekam, und sie nahm deshalb ein Flüchtlingskind auf. Zu Ernst Zietzschmann hatte ich gar nie so eine nähere Beziehung. Dass er einen deutschen Namen hatte, ursprünglich Deutscher war, das habe ich von mir weit weg geschoben, das ist natürlich klar. Er hatte mehr oder weniger Sympathien für die Deutschen. Darunter litt sie.

Das große Erlebnis mit Lor war eine Bergtour. Ich weiß nicht, woher wir die Fahrräder hatten, ich glaube, sie besaß eines, vielleicht organisierte sie mir eines. Wir radelten den Flüelapass hinauf, auf der Passhöhe ließen wir die Fahrräder stehen und stiegen auf das Flüelahorn. Zuerst folgten wir einem Weglein, dann einem Kletterweglein. Dort oben, dort oben waren wir unglaublich glücklich.»

IN GRAUEN STUNDEN II

In Davos dankten die Gäste für die Abwechslung, die einen für die Ferientage, die sie mit Skifahren und Wandern zugebracht hatten, die anderen dafür, dass sie, fernab von großen Konzertsälen und städtischen Hausmusikzirkeln, zu Musikgenuss kamen.

«Endlich wieder eine Oase in der Musikwüste von Davos!»

«Sogar den Schnee im Mai vergisst man dabei!»

Die meisten setzten nur ihre Unterschrift hin, und wer mehr ins Gästebuch schrieb, blieb zugeknöpft und rettete sich in Allerweltspoesie. Kein Überschwang wie an Stockholmer Abenden, keine Wehmut, die Existenz verloren zu haben. Hin und wieder machte einer deutlich, dass er nicht zu den Gezeichneten und Kranken gehöre, und setzte seinen Doktortitel zum Namen oder unterschrieb mit «cand. pharm.». Die Schwindsüchtigen schwiegen.

An den ersten Musikabenden weilte Hilde auf Besuch. Die Schwester war mitten im Krieg aus Kairo zurückgekehrt, als Witwe und mit einem Säugling. Die Stelle beim Schweizerischen Evangelischen Pressedienst hatte sie aufgegeben und war nach der Heirat ihrem Mann, einem Bauingenieur, nach Kairo gefolgt. Er war, wenige Wochen nach der Geburt des Sohnes, an Typhus gestorben. Seit der Rückkehr wohnte sie bei den Eltern und arbeitete wieder als Journalistin. Als einziger Gast aus Davos erschien ein älterer Mann mit seiner Geige. Im Gästebuch zitierte er Wilhelm Busch:

«Schauerliches wird erreicht,/Wenn der Mensch die Geige streicht,/Oder in der Abendröte/Einsam bläst auf einer Flöte!»

Von da an brachte er sein Cello mit. Seinem Namen versuchte er einen Witz abzuringen, weshalb es ihn nach Davos verschlagen hatte. Ins Gästebuch schrieb er:

«Rolf van Leyden (Staubenleyden oder Staubenlerche).»

Er war ausgezehrt und gebeugt von chronischem Asthma, im Frühling quälte ihn Heuschnupfen, und im Krampf konnte er die übervolle Lunge nicht auspressen. Einzig Davoser Luft linderte sein Leiden.

Ein Einkommen hatte er keines. Er war Berufsmusiker, aber Unterricht durfte er als Kurgast aus dem Ausland nicht erteilen. Er wohnte im Alexanderhaus, einer deutschen Heilstätte, die von Diakonissinnen geführt wurde. In ihrer Kapelle hatten sie 1936 den Leichnam des Landesgruppenleiters der NSDAP, Wilhelm Gustloff, aufgebahrt, der vom jüdischen Studenten David Frankfurter erschossen worden war.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.