Kitabı oku: «26 años de esclavitud», sayfa 7

Capítulo 2

Resiliencia, esperanza y cárcel

No pido ningún paraíso en lo alto,con desasosiegos en la tierra oprimida,el único cielo por el que suspiro es descanso,descanso eterno.

Solomon Northup, Twelve Years a Slave

En 1841, más de cien años después de la llegada de Juan Miranda a Nueva York, el ciudadano libre Solomon Northup (1808-c. 1863), un emprendedor violinista negro del condado de Essex, del entonces ya estado de Nueva York, se despertó débil, dolorido y aturdido. El frío de su cuerpo delató el despojo del abrigo y del sombrero. Las esposas que oprimían sus muñecas y los grilletes pesados que sujetaban sus tobillos le impidieron levantarse del asiento. Sus manos intentaron reconocer la extraña realidad que la oscuridad cerrada cubría. Una cadena corta, unida a los grilletes que refrenaban sus pies, se adhería por el otro extremo a una argolla grande fijada al suelo. Northup descubrió con el tacto que lo habían dejado sentado en un banco bajo, de madera rústica; pero quién, se preguntaba ofuscado. Agudizaba el oído para escuchar algo o a alguien, “pero nada rompió el silencio opresivo”, recuerda, salvo el metal de las cadenas cuando, con mucha dificultad, se movía. Habló en voz alta, pero el sonido lo sobresaltó. Los olores a humedad y moho le hicieron suponer que se hallaba en algún cuarto subterráneo. Como pudo, se hurgó los bolsillos y los halló vacíos. Concluyó que no solo le habían robado la libertad, sino también el dinero y los documentos que declaraban su condición de hombre libre. Sin poder ver ni escuchar nada ni ponerse en pie, a medida que las horas pasaban, la lógica se colaba en su descreimiento. Se fue convenciendo de su situación: lo habían secuestrado. “Era un pensamiento desolado, en verdad. Sentí que no había conciencia ni piedad en el hombre insensible; y encomendándome al Dios del oprimido, bajé mi cabeza sobre mis manos esposadas, y lloré muy amargamente”.1

Prisionero en uno de los cuartuchos de un sótano en Washington, Northup estaba en un encierro de esclavos para el transporte y la venta. Vivía la primera fase de una experiencia larga y feroz. La iniciaba con huecos en la memoria, causados por una sustancia muy nociva que tragó sin darse cuenta. Dos hombres lo habían contratado en Saratoga Springs, Nueva York, para que con la música de su violín los acompañara por unos días en sus supuestas e itinerantes presentaciones circenses. Con engaños lo condujeron a Washington, lejos de los estados del noreste donde los negros eran libres. En Nueva York, por ejemplo, la esclavitud se había abolido el 4 de julio de 1827. Después de intoxicar a Northup, los dos hombres lo secuestraron y lo vendieron a un mercader de esclavos. Este lo revendería más tarde a otro negociante que acarrearía al cautivo al sur de la nación. En los estados sureños, la liberación de los esclavos costó mucha sangre. La libertad negada, entre otras razones, ocasionó la única Guerra Civil (1861-1865) de los Estados Unidos, que enfrentó el Norte contra el Sur. En medio de esta conflagración, el 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln proclamó la emancipación de los esclavos. La abolición oficial de la esclavitud vino dos años después, con la aprobación del Congreso de la Decimotercera Enmienda a la Constitución estadounidense el 31 de enero de 1865 y, finalmente, con la ratificación de esta Resolución el 6 de diciembre de 1865.

En el calabozo en Washington en 1841, después de unas tres horas de haberse despertado, el canto de un gallo alertó a Northup de la llegada del día. Pronto oyó el resonar lejano de carretas, pero ninguna luz penetraba. Tiempo después, escuchó pasos de alguien que trajinaba en el piso superior. Más tarde, por fin, dos hombres abrieron la puerta sólida de la prisión. Uno de ellos, muy alto y fornido, de apariencia “siniestra y repugnante”, en cuyo rostro Northup percibió “solo crueldad y artimañas”, le preguntó: “Bien, mi muchacho, ¿cómo te sientes ahora?”. Northup le respondió que estaba enfermo y le preguntó la razón de su encierro. El sujeto le respondió que lo había comprado y que, de inmediato, lo enviaría a Nueva Orleans. Ante las protestas de Northup, el traficante de esclavos porfiaba enérgico en la posesión:

Él negaba que yo era libre, y con un juramento enfático, declaraba que yo venía de Georgia. Una y otra vez le aseguré que no era esclavo de ningún hombre, y le insistía en que me quitara las cadenas de inmediato. Él se empeñaba en acallarme, como si temiera que mi voz fuese escuchada. Pero no me quedaba callado, y denunciaba a los autores de mi apresamiento, fueran quienes fueran, como verdaderos villanos.2

Pero la voz de Northup dejó de articular palabras para emitir gemidos de dolor. El traficante de esclavos, con ayuda de un empleado, pronunciando los peores improperios, lo desnudó por completo. Lo lanzó al suelo boca abajo, aun con los grilletes en los tobillos, sujetos al suelo, y las esposas en las muñecas, que los pies del ayudante presionaban contra el piso. El traficante sometió a Northup a un azotamiento espantoso. Empleó un objeto, parecido a un remo, con incrustaciones metálicas en la madera, y un látigo de soga, compuesto de varias colas y con un nudo en cada uno de los remates. Cuando el atacante se detenía por el cansancio del brazo, le preguntaba a Northup si era libre. Este respondía afirmativamente y el castigo se reiniciaba. El instrumento de madera se quebró por los choques incesantes contra su cuerpo, pero todavía Northup, interrogado sobre su condición, continuaba afirmando su libertad: “Todos sus golpes brutales no podían forzar de mis labios la mentira vil de que yo era un esclavo”. Llegó un momento en que Northup no pudo contestar. Su cuerpo en shock ya no emitía espasmos de dolor; el cómplice “dijo que era inútil azotarlo más”. El traficante paró; empuñó la mano, y agitándola frente al rostro de Northup, lo amenazó furioso. Con los dientes apretados, le advirtió que, si se atrevía a repetir que tenía derecho a la libertad, que había sido secuestrado o cualquier otra cosa por el estilo, la paliza que lo había torturado sería nada comparada con el castigo que recibiría. “Juró que me conquistaría o me mataría”, recuerda el protagonista.3

Tras un largo viaje al Sur en cadenas, Northup padeció esclavitud en Luisiana, hasta su rescate en enero de 1853, gracias a los esfuerzos de familiares y amigos, respaldados y oficializados por el gobernador de Nueva York. Fue necesario contratar a un abogado, que actuó como agente, preparar documentos de distinta naturaleza y, además, gestionar el apoyo de personalidades políticas y judiciales en Washington, en especial del senador de Luisiana. Varios oficiales gubernamentales, presentados con las evidencias, proveyeron cartas que apoyaban la libertad de Solomon Northup. Al final de viajes e incontables esfuerzos, la mañana de su rescate, “la mesa estaba llena de papeles” en la casa de su último amo. Frenético, este se resistía a dejarlo ir, aun ante los escritos que el agente, llegado sorpresivamente como medida estratégica para que no escondieran o vendieran a Northup, le puso ante los ojos. Todavía, al día siguiente, hubo una audiencia ante un juez.4

La voz que nadie escuchó en Washington aquella nefasta mañana de 1841 se leyó en los Estados Unidos el mismo año de su liberación, cuando Solomon Northup publicó el relato de su cautiverio con el título de Twelve Years a Slave (Doce años de esclavitud).5 Ciento setenta y dos años después, la voz, recreada en filme, se dispersó por el mundo, cuando Hollywood llevó la historia de Northup al cine en 2013. La voz se difundió todavía más, por la curiosidad del público, cuando 12 Years a Slave recibió en 2014 el Óscar a la Mejor Película, entre otros premios y nominaciones. La obra de Northup me ha inspirado parte del título de este libro.

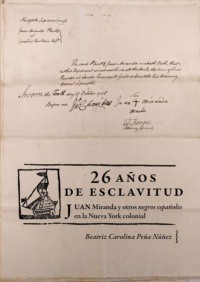

Figura 14. “Escena en el encierro de esclavos en Washington”. Grabado de Nathaniel Orr (1822-1908), en la primera edición de Twelve Years a Slave, de Solomon Northup (Londres: S. Low, Son & Co.; Auburn: Derby & Miller, 1853)

Fuente: John Shaw Pierson Civil War Collection (W) W91.687, Firestone Library, Princeton University.

El quiebre del cuerpo para la quiebra del espíritu

Como Juan Miranda, Solomon Northup fue una persona de condición libre, secuestrada, vendida y esclavizada; sin embargo, añadidas a los más de cien años de distancia entre los dos eventos, hay otras diferencias en las circunstancias de ambos individuos. Northup tenía poco más de treinta años al inicio de su desgracia; Miranda era un quinceañero. Northup hablaba inglés como lengua nativa; Miranda, al inicio, solo sabía español. El secuestro de Northup fue violento; el de Miranda, subrepticio. Northup padeció esclavitud en las plantaciones del sur profundo; Miranda, en un centro urbano del norte. Los familiares de Northup llevaron su caso ante el gobernador de Nueva York y agente y amigos abogaron por él ante diversas autoridades; Miranda estuvo desamparado en su desventura por muchos años en una ciudad extraña. Pese a estas disparidades, convocar aquí el texto de Solomon Northup, antes de avanzar en la historia de Juan Miranda, tiene una finalidad primordial. Ante los actuales cuestionamientos de personas no especializadas en estos temas históricos, quienes preguntan con disconformidad por qué los esclavos no escapaban de sus amos, por qué no se suicidaban o por qué no se rebelaban, el relato verdadero de Northup puede ayudarnos a comprender, sin recurrir a teorías psicológicas, sino con el peso de la autoridad basada en la experiencia personal, dos fenómenos complejos y relevantes. Uno es la permanencia de los esclavos en la sujeción y el otro es la quiebra del espíritu del esclavo.6 Sin declararlos, estos son dos temas centrales sobre los que Northup medita desde el comienzo de su relato:

Habiendo respirado toda mi vida el aire libre del Norte y consciente de que poseía los mismos sentimientos y afectos que se albergan en el pecho del hombre blanco; consciente, aún más, de poseer una inteligencia igual a la de, al menos, algunos hombres con la piel más clara (que la mía), yo era muy ignorante, quizá muy independiente, para poder concebir cómo alguien podía contentarse con vivir en la abyecta condición del esclavo.7

Lo que no comprendía Northup en la etapa de su vida anterior a la del secuestro es que los esclavos permanecieran en estado de subyugación. ¿Por qué no se rebelaban? ¿Por qué no escapaban? ¿Es que acaso estaban satisfechos en la sujeción? Northup descifra de a poco estos enigmas sufriendo el dolor propio y presenciando, horrorizado, el ajeno. De manera implícita, las respuestas a estas preguntas surgen a medida que el libro avanza. Ya en camino hacia el Sur, en conversaciones clandestinas con otros esclavos, sus prejuicios comienzan a resquebrajarse. Northup descubre que estos “atesoraban un deseo secreto de libertad”. Cuenta que algunos “expresaban la ansiedad más ardiente de escapar, y me consultaban sobre el mejor método de hacerlo. El miedo al castigo, no obstante, que sabían seguro si los recapturaban y retornaban, era en todos los casos suficiente para desalentarlos de ejecutar el experimento”.8 Estos escarmientos, además de públicos, eran brutales. Incluían, primero, los quinientos latigazos prescritos para esclavos huidos,9 y entre los opcionales, a juicio del amo o de los capataces, encierro, quemaduras, marcas con hierros candentes, cercenamiento de partes corporales, negación de agua y comida, instalación de hierros en distintas partes del cuerpo para limitar el movimiento, y aun prohibir el descanso, por meses o años, y la muerte por los métodos más horrendos. La asistencia de los otros esclavos a presenciar los castigos y escuchar los gritos espeluznantes era obligatoria. El terror entraba por ojos y oídos.

El peor amo de Northup fue Edwin Epps, a quien aquel describe como a una persona “en cuyo corazón no tenían lugar las cualidades de amabilidad ni justicia. Una energía ruda y áspera, unida a una mente sin cultivo y un espíritu avaricioso”. El sadismo de Epps emerge de sus acciones crueles y le hace odioso al lector; los celos asesinos de la esposa sorprenden. A sabiendas de que Epps tenía relaciones sexuales con la esclava Patsey, la señora Epps la odiaba y maltrataba. Como no conseguía, pese a su furiosa insistencia, que el esposo vendiera a la esclava, la mujer, en secreto, intentaba sobornar a Northup para que matara a Patsey y la sepultara lejos, a la orilla del pantano. El marido, por su lado, para congraciarse con la esposa, a vista de todos, le daba a Patsey azotes tan descomunales que su espalda, comenta Northup, permanecía excoriada. La esclava era la víctima de un perverso bullir de emociones, cocidas a fuego candente en la mansión del amo: “orgullo, y celos, y una guerra vengativa, con avaricia y pasión bruta […], completadas con diarios escándalos y peleas”.10 Es en el proceso de decaimiento de la resuelta y animada Patsey, una mujer de veintitrés años, de figura delgada, erecta, flexible y de movimientos rápidos y precisos, reflejos de su despierta vida interior, donde Northup logra plasmar mejor lo que significa la quiebra del espíritu. Después de un domingo cuando Patsey recibió un azote prolongado, completamente desnuda y atada por las extremidades a cuatro estacas, la joven mostró una transformación:

En verdad, desde ese momento en adelante ella no fue la que había sido. Una melancolía profunda gravitaba pesadamente en su espíritu. Nunca más se movió con ese paso vivaz y elástico —no existía aquella chispa jovial en sus ojos que antes la distinguía. El vigor ágil —el espíritu de su juventud, vertiginoso y amante de la risa, se había ido. Cayó en un humor de duelo y abatimiento, y con frecuencia, mientras dormía, saltaba con las manos levantadas, pidiendo piedad. Se volvió más callada de lo que era, afanaba todo el día, en medio nuestro, sin articular palabra. Una expresión desgastada y digna de lástima se afincó en su rostro, y ahora su ánimo era llorar, en lugar de alegrarse. Si alguna vez hubo un corazón partido —uno aplastado y arruinado por la garra áspera del sufrimiento y el infortunio—, fue el de Patsey.11

Además del cambio drástico y definitivo en el ánimo de esta mujer, Northup comenta el desmoronamiento de otros esclavos que conoció, como Abram, de sesenta años, a quien el trabajo incesante destrozó su renombrada fortaleza física, el alto “porte poderoso y debilitó sus capacidades mentales”.12 Ahora, cada vez que olvidaba, en medio de las faenas, donde había dejado el sombrero, recibía latigazos. Wiley, de cuarenta años, quien intentó escapar, y después de varias semanas desaparecido, fue capturado y devuelto al amo. Epps desnudó su torso y, explica Northup, le propinó “uno de esos azotamientos inhumanos a los que el pobre esclavo es sometido tan frecuentemente. Fue el primer y último intento de huida de Wiley. Las grandes cicatrices en la espalda, que llevaría hasta la tumba, le recordaban constantemente los peligros del intento”. En este punto, después de comentar que, en los diez años que le perteneció a Epps, no hubo un día en el que no pensara en escapar, en el que no concibiera planes que en principio le parecían excelentes, pero que luego terminaba por abandonar. Northup concluye: “Ningún ser humano que no haya sido puesto en tal situación puede comprender los miles de obstáculos colocados al paso del esclavo que huye”.13

Figura 15. A la izquierda, “Solomon Northup en la ropa usada en la plantación”; a la derecha, la página de título de la primera edición de su narración. Twelve Years a Slave. Narrative of Solomon Northup, a Citizen of New-York, Kidnapped in Washington City in 1841, and Rescued in 1853, from a Cotton Plantation Near the Red River in Louisiana (Londres: S. Low, Son & Co.; Auburn: Derby & Miller, 1853)

Fuente: John Shaw Pierson Civil War Collection (W) W91.687, Firestone Library, Princeton University.

El protagonista se esfuerza por dejar patente que la vigilancia perpetua, las restricciones severas, las prohibiciones inflexibles, la amenaza perenne, el ardor en la piel, la extenuación física, la adhesión de los blancos entre sí (podían detener a un esclavo encontrado fuera de la plantación de su amo, y si no mostraba un pase, azotarlo antes de devolverlo al dueño), los colmillos de los perros buscadores de esclavos, los riesgos de los tremedales, como las serpientes venenosas y los caimanes hambrientos, y para quien no supiera nadar, el agua misma de pantanos y ríos; en fin, el control hermético y siempre más sangriento y opresivo de la institución de la esclavitud, aunado al ambiente natural peligroso de Bayou Boeuf, en Luisiana, hacía el escape poco menos que imposible. Quedaba claro que, si fallaba en el intento de libertad, por un lado, la integridad física del escapado y devuelto estaba en grave peligro y, por el otro, la confianza en un futuro intento se perdía, o bien por las lesiones recibidas en el castigo, que lo hacían físicamente improbable de ejecutar, o bien porque el alma perdía la fortaleza y fe en el éxito de la empresa.

Además del celo particular de los amos y del grupal de las patrullas de vigilancia, y del dominio del cuerpo y sus movimientos, el ultraje psicológico era primordial. Existía en señores y capataces la noción de que se debía desmoronar el espíritu del esclavo, eliminar su humanidad e individualidad y extinguir cualquier resquicio de esperanza, dignidad y amor propio. De Epps, comenta Northup, que se le conocía como un “quebrantador de negros”, distinguido por su facultad de doblegar el espíritu del esclavo, y que se enorgullecía de esta reputación, “como un yóquey alardea de su habilidad en manejar un caballo rebelde”.14 Sorprende que aun hubo algunos que vieron una ventaja ascética en estos padecimientos. En el siglo XVIII, el célebre predicador inglés, reverendo George Whitefield, quien visitó Nueva York en 1740 y atrajo multitudes en sus prédicas públicas, les dirigió una carta a los señores de Savannah, Georgia, fechada el 23 de enero de 1740. En esta reprendía inequívocamente a los destinatarios por los “abusos y la crueldad contra los pobres negros” y abogaba por su cristianización. Aunque condenaba el trato perverso de los esclavos, y este es el tono predominante en la epístola, por otra parte, parecía querer aliviar la conciencia de los amos: “El uso presente y pasado que les habéis dado, aunque mal hecho, puede hasta ahora hacerles bien, para quebrar sus voluntades, incrementar el sentido de su desgracia natural y, en consecuencia, disponer mejor sus mentes para aceptar la Redención forjada para ellos, con la muerte y la obediencia de JESUCRISTO”.15

Que Solomon Northup haya llegado a comprender las razones de la permanencia de los esclavos en la sujeción no indica que se hubiera resignado o abandonado a ella. Su espíritu nunca sucumbió. Esto significa que conservó la esperanza de recuperar la libertad, sostenida, con mayor razón en su caso particular, por su condición legal de hombre libre. Esta ilusión recóndita lo empujó a arriesgar la vida al escribir a escondidas una carta y entregársela a Bass, un carpintero canadiense, blanco y de ideas abolicionistas, contratado por Epps durante la construcción de una nueva casa. Bass envió la carta a Saratoga Springs, Nueva York, por correo (un acto imposible para un esclavo), que activó los trámites para liberar a Northup, al confirmarles a sus seres queridos que estaba vivo.

Para sobrevivir entretanto, condenado al mundo aciago de la esclavitud, Northup desarrolló una gran capacidad de adaptación. Para ajustarse, hay que prestar atención y poner en práctica las conductas que se observan como admisibles en el rol específico del sujeto, más aún cuando de ello depende la integridad física, la salud, aun deteriorada por fatiga y hambre, y la vida. Temprano, en Washington, aquel juramento del mercader de esclavos de que lo conquistaría o lo mataría, le da a Northup la primera lección. En adelante, se arma de paciencia y se humilla, en especial con Epps, su último poseedor: “Por diez años me vi forzado a hablarle con los ojos bajos y la cabeza descubierta —con la actitud y el lenguaje de un esclavo”.16 Acepta el nombre de Platt que le imponen, trabaja duro, obedece a señores y capataces, siempre y cuando no atenten contra su vida, mientras aguarda el momento oportuno para aprovechar una de las ventajas que, distinto de la mayoría de los esclavos, tiene, y también se ve forzado a ocultar, la de poder leer y escribir. La esperanza lo ayuda a subsistir, a soportar y a mirar al futuro.

Juan Miranda también aprendió a sobrellevar la condición de esclavo sin rendirse en su interior. Su resiliencia impresiona aún más que la de Solomon Northup ante la realidad de un periodo de esclavitud de, al menos, veintiséis años, lapso muy superior al del cautiverio de Northup. El petitorio de libertad de Miranda demuestra que nunca se sometió a la condición de esclavo y que, a sabiendas de “los miles de obstáculos colocados al paso del esclavo que huye”, esperó la oportunidad más prometedora para solicitar la libertad por conductos legales. ¿Qué asideros emocionales tuvo en los primeros veintiún años en Nueva York? Nunca lo sabremos. Como todo ser humano frente a la adversidad, pasaría por etapas de aflicción más y menos intensas. Por épocas, se sentiría atrapado en una red en la que cualquier resistencia era absurda e inútil. En particular, sugiero que una experiencia traumática de encarcelamiento e interrogatorios, padecidos en el verano de 1741, aplanó el espíritu de Miranda. El instinto de conservación lo forzó a morder el polvo por un intervalo de muchos años y ayudó a los Van Ranst a retenerlo sin mayor resistencia.

Precisamente a comienzos de 1741, con veintiún años cumplidos, Juan Miranda se hallaba en un punto propicio para albergar expectativas de libertad. Pronto llegarían al término los siete años de servidumbre por contrato que debía cumplir con Pieter van Ranst, según lo pactado entre este y el difunto Herman Winkler. Pero la calamidad irrumpió poco antes. Miranda se vio, súbitamente, arrastrado por la fuerza ciega y asesina que explotó en Nueva York por varios meses durante las pesquisas, los juicios y las ejecuciones de la tragedia enorme denominada “el Gran complot de los negros”. El optimismo albergado por Miranda hasta entonces chocó con la realidad cruel de esclavos ahorcados y quemados en la hoguera. Viendo su vida en peligro de muerte, la esperanza de libertad se descalabró, se pospuso, pasó a un plano inferior. Aquellas cicatrices internas del presidio en Curazao se avivaron. La coartación de la libertad le pesó más que nunca.

La amenaza fue real y aterradora para los esclavos de Nueva York. Daniel Horsmanden, el juez más empeñado en llevar adelante los procesos jurídicos contra estos, hace una rara admisión del efecto pavoroso de los interrogatorios en los negros. En contraste con sus usuales pareceres condenatorios, se admiró de la “alegre, abierta y honesta” sonrisa, contrapuesta a lo que llama la “ficticia Sonrisa hipócrita” del resto, que brillaba en el rostro, feo en su opinión, del esclavo Cork, mientras se le interrogaba sobre la conspiración. En la experiencia del juez, “su comparecencia ante los Magistrados en una Temporada tan peligrosa podría considerarse suficiente para alarmar al más Inocente de ellos, y ocasionar el Aspecto de estar bajo terribles Temores”. Incapaz de darle un cumplido a un esclavo sin, al final, ser ofensivo, escribe: “Tal Efecto tienen la Verdad y la Inocencia, que hasta reflejan Belleza en lo Deforme”.17 Pero antes de adentrarnos en “la Conspiración de Nueva York”, como también se le conoce al evento fatídico de 1741, consideremos otros puntos en la historia de Juan Miranda y de los Van Ranst.