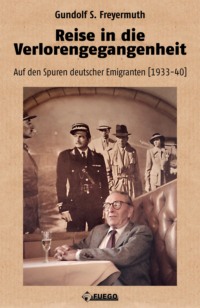

Kitabı oku: «Reise in die Verlorengegangenheit», sayfa 2

Unglücklicherweise ist das, knapp zwei Jahre, viele Tote und ein paar Übergangsregierungen vor der nationalsozialistischen Machtübernahme, nicht mehr die absolute Mehrheit. Die sächsische und thüringische Landesregierung sowie Braunschweig stellen Verbotsanträge gegen »Im Westen nichts Neues«. Gleichzeitig wird bekannt, dass die Reichsregierung unter Kanzler Brüning, falls notwendig, eine Gesetzesnovelle einbringen will, um eine Indizierung des Films zu ermöglichen. Entsetzt vermerkt ein liberaler Leitartikler, »dass es ›bürgerliche‹ Parteien gibt, die im Schatten der nationalsozialistischen Phraseologie sich selber nicht mehr ›national‹ genug vorkommen und eine Art Wettlauf mit dem Rechtsradikalismus beginnen ... Anscheinend glaubt man, aller Erfahrung zum Trotz, in diesen Kreisen immer noch, dass schlaue Nachgiebigkeit und Taktik weiter führt, als entschlossener Widerstand.«30

Bereits der folgende Abend beweist den zweifelhaften Erfolg solchen Taktierens: Die Masse der Bürgerkrieger hat sich auf sechstausend Mann erhöht, die Unruhen eskalieren, Passanten werden im Dutzend krankenhausreif geschlagen. Die Schutzpolizisten geben mehrfach Warnschüsse ab, um der Lage Herr zu bleiben, lassen dem Straßenterror jedoch weitgehend seinen Lauf - die Beamten der zuständigen Sportpalast-Einheit sind seit sieben Tagen ununterbrochen gegen NS- und KP-Krawalle im Einsatz, sie sind übermüdet und, wie sich bei manch anderer Gelegenheit zeigt, wohl auch grundsätzlich nicht übermäßig motiviert.31 Der keineswegs wilde, sondern wohlorganisierte Mob zieht, Fensterscheiben einwerfend und Geschäfte plündernd, vom Nollendorfplatz über den Wittenbergplatz zum Fehrbelliner Platz, wo Gauleiter Goebbels sich bei einem weiteren seiner Hass- und Hetzauftritte austobt.32

Montagmorgen verkündet der Polizeipräsident von Berlin ein Demonstrationsverbot, das ab vierzehn Uhr gilt. Bis nächsten Donnerstag, den 12. Dezember, will die Film-Oberprüfstelle, auf die von der Regierung Brüning heftiger Druck ausgeübt wird, Vertreter des Auswärtigen Amtes und des Reichswehrministeriums anhören33 und dann über die Verbotsanträge entscheiden.34 Es wird bekannt, dass Hugenberg in einem persönlichen Telegramm an den Reichspräsidenten Hindenburg35 um Unterstützung im Krieg gegen den friedensfördernden Film gebeten hat. Das gesamte Kabinett lässt sich »Im Westen nichts Neues« vorführen.36

Trotz deutlicher Warnungen aus dem Ausland mehren sich die Zeichen für ein bevorstehendes Verbot. Der Kommentator des Berliner Tageblatt, der ausführlich darlegt, dass nach der bestehenden Rechtslage die Zensur nicht eingreifen dürfte, befürchtet: »Wenn die Mannen und Jungens des Herrn Dr. Goebbels in diesem einen Fall ihre destruktiven Ziele erreichen, werden sie bald einen zweiten, dritten und zehnten Fall konstruieren ...«37

Angesichts des NS-Terrors entwickelt sich die Entscheidung über den Antikriegsfilm zu einer prinzipiellen Frage, zu einem Exempel. Die weitreichenden Folgen der möglichen Indizierung des kritischen Unterhaltungswerks, das unter anderen politischen Umständen nur ein gutes oder schlechtes Geschäft gewesen wäre, erkennen die Zeitgenossen durchaus. Theodor Wolff, einflussreicher Chefredakteur des Berliner Tageblatt und Emigrant in spe, wird die Verschwörung des Staates gegen seine eigenen Gesetze und Grundsätze, die sich im Dezember 1930 vor aller Augen abspielt, an ihrem Ende mit der Dreyfus-Affäre vergleichen: Beide Fälle waren, schreibt er bereits am Sonntag nach der Entscheidung, ein »Prüfstein für die moralischen und geistigen Zustände in einem Staat, für die Kraft oder die Schwäche des Rechtsempfindens und des Wahrheitssinnes und für den Charakter der Regierenden«38.

Wie er empfinden damals nicht viele. »Die Unterschätzung der Gefahr, die da mit täglich wachsender Gewalt herauf kam, in allen Kreisen des Bürgertums, die Juden nicht ausgenommen, war erschreckend und deprimierte mich tief«,39 erinnert sich der Verleger Gottfried Bermann Fischer. »Das liberale Bürgertum hatte nichts Positives mehr vorzubringen und zeigte sich hilflos gegenüber der mächtigen, mit Fanfaren und Standarten vorwärtsstürmenden Propaganda der Gegenseite, die den Massen das Blaue vom Himmel versprach.«40 Carl Zuckmayer, der sich bis dahin allen politischen Organisationen ferngehalten hatte, entschließt sich nun zum Engagement: »Zu wenig und zu spät, so scheint es mir, war auch das was wir, die deutschen Intellektuellen dieser Zeit, versucht haben.« Sein erster Schritt: Er spricht »in einer großen Versammlung im ›Preußischen Herrenhaus‹ gegen die politische Zwangszensur«.

Am Donnerstag erobert dann die Entscheidung der Oberprüfstelle die Titelseiten der Berliner Tageszeitungen. »Filmverbot - Terrorsieg!« lautet die Schlagzeile des Vorwärts. Und der Leitartikler des Berliner Tageblatt resümiert resignierend: »Das Verbot des Films ›Im Westen nichts Neues‹ ist nicht auf Grund des Gesetzes erfolgt. Es ist auf Kommando der Straße ergangen ...41 Auch diese Affäre, die längst aus dem Kinobereich in das Gebiet der großen, inneren Politik hinübergegriffen hat, zeigt wieder mit erschreckender Deutlichkeit, dass die einzige Gefahr, die Deutschland bedroht, nicht das nationalsozialistische Wachstum und Maulheldentum ist, sondern die Schlappheit, Nachgiebigkeit und Bedenklichkeit des sogenannten ›Bürgertums‹.«42

Um die Niederlage der Republik aufzuhalten, die sich im Triumph der NS-Gewalt abzeichnete, fordert der Pazifist Carl von Ossietzky jetzt aktiven Widerstand: »Die liberale Feigheit, die sich selbst für Vernunft halten möchte, hat ausgelitten. Der Faschismus ist nur auf der Straße zu schlagen. Gegen die nationalsozialistische Gesindelpartei gibt es nur die Logik des dickern Knüppels, zu ihrer Zähmung nur eine Pädagogik: A une corsaire - corsaire et demi!«43

Doch der Kampf geht nicht auf der Straße weiter, er schleppt sich ein Vierteljahr im Parlament dahin und wird dort verloren.

»Der Kinoabend war eine tolle Sache«, sagt Paul Kohner. »Aber genauso unglaublich waren die Verhandlungen im Reichstag. Ich konnte es kaum mitansehen.«

Den Antrag auf Freigabe des Films, den die KPD schließlich in ungewohnter Allianz mit Hollywood einbringt, stimmen die »demokratischen« Parteien, SPD eingeschlossen, im März 1931 nieder.44 »Im Westen nichts Neues« bleibt sinnigerweise im Inland verboten, weil er »das deutsche Ansehen im Ausland gefährde«.

Dort jedoch läuft das pazifistische Meisterwerk, für das Paul Kohner auch insofern die Verantwortung trägt, als er Erich Maria Remarque bei Carl Laemmle in Hollywood einführte und die Verfilmung anregte, seit sechs Monaten unbeanstandet und spielt Millionen ein. Seine ästhetischen Qualitäten, die mancher deutsche Kritiker gering schätzte, werden überraschend einhellig gepriesen, selbst Eisenstein hält Milestones Werk für »eine gute Doktorarbeit«,45 und die Academy of Motion Picture Arts verleiht ihm den Oscar als bestem Film des Jahres.

Wie weit die symbolische Bedeutung des nationalsozialistischen Triumphes reichen wird, hat geradezu prophetisch ein Kommentator des Vorwärts bereits am Tag des Verbots beschworen: Er erkennt den Beginn eines »Entscheidungskampfs«, »dessen Ausgang das Schicksal des deutschen Volkes für lange Zeit, vielleicht für Jahrzehnte bestimmen wird«46.

In den folgenden Wochen nimmt der Straßenterror der Nazis dramatisch zu. Christopher Isherwood, der Anfang Dezember 1930 in die Nollendorfstraße gezogen ist, beobachtet, dass zu den Opfern der Gewalt nicht nur politische Gegner gehören, die unter den Augen der Polizei malträtiert werden, sondern beliebige Passanten, die von Geburt an mit einer zu großen Nase und zu dunklen Haaren bedacht sind. Auch der gezielte Terror gegen prominente Künstler und Intellektuelle beginnt, ohne dass der Staat Schutz bieten würde.

»Hör zu, du jüdisches Schwein, morgen nacht werden wir kommen und dich und deine Brut abschlachten!«

Anrufe wie dieser gehen nicht nur bei George Grosz regelmäßig ein. Eine Freundin erinnert sich an seine Reaktion:

»Ja, kommt nur«, brüllt Grosz in den Hörer. »Ich habe zwei Pistolen, meine Frau hat auch zwei, und mein Freund Uli hat einen Spazierstock mit einem Bajonett! Wir werden euch schon zeigen, was ein Haken ist.«47

Ungeachtet dieser Antwort ist sich der Künstler bewusst, dass er auf verlorenem Posten kämpft. »Ich war natürlich kein unschuldiges Kindlein und wusste, wie es um Deutschland bestellt war«, schreibt er in seinen Memoiren. »Es war deutlich wie der Fußboden Risse bekam, wie diese und jene Wand zu wackeln begann ... Es war wie vor der Premiere eines großen Dramas oder wie vor dem Beginn einer Schlacht. Man räusperte sich überall und sah immer wieder nervös nach der Uhr, denn in der Zeitung stand täglich, es sei nun ganz kurz vor zwölf.«48

Wie Erich Maria Remarque und Albert Einstein, wie Max Ernst, Oskar Kokoschka49 und andere politisch besonders exponierte Personen zieht George Grosz es verständlicherweise vor, die fünfundzwanzig Monate, die der Republik noch bleiben, zu einem Großteil im Ausland zu verbringen.

Das Exil vor dem Exil beginnt.

4

Hitler im Seehundfell • »Eines Morgens, eine ganze Weile vor der Machtübernahme«, erzählt Paul Kohner, während die Klimaanlage in seinem Büro summt und über die Hitze des kalifornischen Mittags einen kühlen Luftzug legt, »kam mein Berliner Produktionsleiter zu mir, am Revers so ein Abzeichen. Sag' ich: ›Hoffmann, Sie sind Mitglied der Partei?‹ Sagt er: ›Heil Hitler!‹ Sag' ich: ›Herr Hoffmann, jetzt marschieren Sie mal aus meinem Zimmer heraus und gleich weiter aus diesem Büro. Sie sind entlassen.‹«

Kohner lehnt sich in den Polstern der Besucherecke zurück und winkt mit einer resignierten Geste ab, die sagen will: Machen musste ich's, aber geholfen hat's eh nichts.

Mit jedem Monat, den Paul Kohner in Berlin arbeitete, mehrten sich die Anzeichen des heraufziehenden Unheils. Die Serie wichtiger Urnengänge im Frühjahr und Sommer 1932 - die Wahl des Reichspräsidenten, die preußische Landtagswahl, zwei Reichstagswahlen - heizten das Klima an.

»Die Hauptschlachtfelder waren Bierstuben, die verräucherten kleinen Kneipen der Arbeiterviertel«, erinnert sich Arthur Koestler. »Das falsche Lokal betreten hieß in die feindlichen Linien vordringen. Von Zeit zu Zeit zerschossen die Nazis in der klassischen Gangstertradition Chicagos eines unserer Verkehrslokale. Eine Bande von SA-Leuten pflegte dort zu langsam an der Kneipe vorbeizufahren und durch die Fensterscheiben zu schießen. Dann rasten sie mit halsbrecherischer Geschwindigkeit davon.«50

Doch fast unbeeinflusst von dem politischen Terror ging das Leben weiter, verdrängten der Alltag und der Wille zur Normalität die tägliche Ausnahmesituation, den drohenden Bürgerkrieg.

In seiner Heimatstadt Teplitz-Schönau feierte Kohner in diesem Sommer Hochzeit mit Lupita Tovar, einer populären mexikanischen Filmschauspielerin. Zu dieser Zeit produzierte er gerade den Arnold-Fanck-Film »SOS Eisberg«. Die weibliche Hauptrolle in dem Mensch-gegen-Natur-Spektakel spielte Leni Riefenstahl, bekannt für ihre Adolf-Idolatrie. »Sie verdrehte immer, wenn von Hitler die Rede war, in Verzückung die Augen«, spottete Marta Feuchtwanger.51 Teile der Dreharbeiten fanden damals in Grönland statt. Als die Crew zurückkam, wurden dem Produzenten die eigentümlichen Extravaganzen der Hauptdarstellerin berichtet: »Die hatte ein großes Foto von Hitler mitgenommen, und für das hat sie sich von einem Eskimo einen Rahmen aus Seehundfell machen lassen.«

Der distinguierte alte Herr tippt sich an die Stirn: »Der Hitler im Seehundfell, was soll man dazu sagen?«

»Haben Sie noch andere Erinnerungen an Frau Riefenstahl?«

»Nur die schlechtesten, das ist eine aufdringliche, widerliche Person. Bei der Erstaufführung des Films erschien sie plötzlich auf der Bühne, begleitet von einer uniformierten Schutzstaffel, einem SS-Trupp, und dann machten sie alle den Hitler-Salut. Von dem Augenblick an habe ich jeden Kontakt mit ihr verweigert.«

Auf den Plakaten, stellte Kohner empört fest, fehlte entgegen den Verträgen der »jüdische« Name des Produzenten. »Ich habe die Ufa verklagt, das war damals noch möglich.« Der alte Mann mir gegenüber strahlt in der Erinnerung: »Sie mussten alles überkleben, mit einem Querstreifen: ›Eine Paul-Kohner-Produktion‹.«

»Hatten Sie keine Angst bei Ihren persönlichen Konfrontationen mit den Nazis?«

»Ach, ich war eigentlich sehr frech. Denn ich war ja inzwischen Amerikaner. Wenn die Nazis ankamen mit ihren Sammelbüchsen und all diesem Quatsch, zückte ich immer den Pass, da haben sie den Schwanz eingezogen und sind abgehauen. Außerdem, am Anfang hat man das alles nicht so ernst genommen.«

Doch die Zeit, zu der noch Amüsement über die Dummheit und Borniertheit des Gegners möglich war, ging schnell vorbei. Mochten die Nazis nicht besonders helle sein, für Brutalitäten und Mord reichte es allemal. Der Schrecken, den sie verbreiteten, eskalierte von Woche zu Woche - und zeigte Wirkungen über den Straßenterror hinaus. Kleine wie große Firmen begannen vorsichtig, ihren »nicht-arischen« Personalbestand abzubauen, viele jüdische Deutsche mussten erleben, dass gute Bekannte und Freunde sie nicht mehr kennen wollten.52 Die endgültige Wende brachte dann der 30. Januar 1933.

»Nach der Machtübernahme haben wir fürchterliche Sachen gesehen, soviel Gewalt. Einmal sind meine Frau und ich abends mit der U-Bahn nach Hause gefahren, da haben draußen auf einem Bahnsteig Nazis in Uniform auf zwei orthodoxe Juden eingeschlagen. Es war entsetzlich. Jeder hat so etwas mit anschauen müssen.«

»Wie lange blieben Sie in Berlin?«

»Am 1. April 1933 bin ich abgereist, an dem fürchterlichen antijüdischen Aktionstag.53 Man ist durch Scherbenhaufen gegangen, und wo die Fensterscheiben noch heil waren, da stand ›Juda verrecke‹, ›Kauft nicht bei Juden‹, es war widerlich. Überall Uniformen, und überall haben sie Leute zusammengeschlagen.«

»Können Sie ...«

»Ich will darüber nicht weiter sprechen«, sagt Kohner. Einen Augenblick sitzen wir schweigend da.

Bereits am frühen Morgen des Freitag sah man die SA mit ihren Transparenten durch die Stadt ziehen. »Die Juden sind unser Unglück«, »Gegen jüdische Greuelpropaganda im Auslande«. In den Vormittagsstunden begannen sich die Posten der Nazis vor die jüdischen Geschäfte und Betriebe zu stellen, und jeder Käufer wurde darauf aufmerksam gemacht, nicht bei Juden zu kaufen. Auch vor unserem Lokal postierten sich zwei junge Nazis und hinderten Kunden am Eintritt. Mir erschien das Ganze unbegreiflich. Es konnte mir nicht einleuchten, dass so etwas im 20. Jahrhundert überhaupt möglich sein konnte, denn solche Dinge hatten sich doch höchstens im Mittelalter ereignet ... Und für dieses Volk hatten wir jungen Juden einst im Schützengraben in Kälte und Regen gestanden und haben unser Blut vergossen, um das Land vor dem Feind zu schützen. Gab es keinen Kameraden mehr aus dieser Zeit, den dieses Treiben anekelte? Da sah man sie auf der Straße vorübergehen, darunter gar viele, denen man Gutes erwiesen hatte. Sie hatten ein Lächeln auf dem Gesicht, das ihre heimtückische Freude verriet. 54

»Wer sollte da noch bleiben?« Kohner macht eine abwehrende Geste, die sich gegen die Vergangenheit zu richten scheint. »Ich habe dann von Paris aus gearbeitet, Filme produziert in London, Budapest, Wien. Aber immer mal wieder musste ich zurück. Als Ausländer war ich der einzige, der die Geschäfte der Firma abwickeln konnte. Dabei habe ich versucht, möglichst viel von dem Besitz unserer Angestellten, von denen die meisten weggingen, mit rauszuschmuggeln; Geld und Juwelen. Leider gab es einige, die geblieben sind, weil sie einfach nicht glauben wollten, was passieren würde. Manchmal ging es mir selbst so. Als ich 1935 zurück nach Amerika sollte, bekam ich eine wunderbare Offerte von der Ufa ...«

»Als Jude ...?« unterbreche ich ihn erstaunt.

»Ach, die haben gemeint, das regeln wir schon alles, ich bräuchte keine Angst zu haben ... Die wollten halt jemanden, der sich auskannte. Jedenfalls, in einer schwachen Stunde habe ich überlegt, ob ich nicht vielleicht ... Berlin war so großartig ... Doch da hat meine Frau gesagt: ›Ohne mich.‹« Kohner schüttelt den Kopf und seine Augen scheinen durch mich hindurchzusehen: »Gott sei Dank hat meine Frau sich damals geweigert!«

Abrupt schlägt er beide Hände ineinander. Ich zucke erschrocken zusammen, so sehr hatten Kohners Erzählungen die Gegenwart verdrängt und die Vergangenheit heraufbeschworen.

»Entschuldigen Sie«, sagt er, »aber jetzt brauchen wir etwas zu trinken und ein Sandwich. Anders lassen sich diese Geschichten nicht mehr aushalten.«

5

»Soviel Humanität, soviel Menschlichkeit wie man bei den emigrierten deutschen Juden antrifft, kann man in Deutschland mit der Laterne suchen ...« 55

Eine Kultur wandert aus • Hunderttausende56 mussten Deutschland verlassen, als die Nazis 1933 ihre blutige Jagd begannen.57 Auch die Elite der deutschen Kultur rettete sich ins Exil. Ein in der deutschen Geschichte einmaliger Exodus an Talent und Wissen, an Erfahrungen und an handwerklichem Können setzte ein. Kaum ein Schriftsteller von Rang mochte den Nazis dienen; die künstlerische Avantgarde floh den Zensurterror, die Bauhäusler ebenso wie die Neutöner; die Teams ganzer Filmproduktionen fanden sich fast vollständig in Hollywood ein, komplette Forschungsinstitute siedelten in die USA um, über die Hälfte aller Ordinarien emigrierte, unter den dreitausend Spitzenwissenschaftlern, die Deutschland den Rücken kehrten, waren allein vierundzwanzig Nobelpreisträger.

Die Namensliste derer, die das Exil der Unterwerfung unter das NS-Regime vorzogen oder die von den Nazis verjagt wurden, liest sich wie ein »Who was who?« der deutschsprachigen Intelligenz. Nur in Gestalt eines Lexikons ließe sich diese unfreiwillige »Bewegung« adäquat erfassen. Bemerkenswert an einem solchen Kompendium wäre, dass es mit gleichem Recht zwei gänzlich verschiedene Titel tragen könnte. Etwa: »Die Anti-Nazi-Emigration 1930-50« oder »Kulturfahrplan 1930-50«.

Denn mag die Liste der gebildeten Emigranten, die aus politischen Gründen das Land verlassen mussten, auch zu keiner Zeit kurz gewesen sein, für die kürzesten tausend Jahre, die Deutschland bislang erlebte, ist sie gewiß am längsten. Anders als in früheren Zeiten politischer Repression emigrierten vor dem deutschen Faschismus nicht nur einzelne Intellektuelle und Künstler - eine ganze Kultur wanderte aus.

In ein Lexikon der Exilanten aus dem deutschsprachigen Kulturraum, die während der dreißiger und vierziger Jahre in den USA lebten, wären - neben vielen anderen - aufzunehmen die:

– Schriftsteller / Drehbuchautoren / Verleger: Raoul Auernheimer, Vicki Baum, Richard Beer-Hofmann, Franz Blei, Bert Brecht, Hermann Broch, Alfred Döblin, Albert Ehrenstein, Lion Feuchtwanger, Gottfried Bermann Fischer, Bruno Frank, Leonhard Frank, George Froeschel, Curt Goetz, Claire Goll, Ivan Goll, Oskar Maria Graf, Martin Gumpert, Hans Habe, Wieland Herzfelde, Stefan Heym, Felix Jackson (i.e. Joachimson), Alfred Kantorowicz, Hermann Kesten, Frederick Kohner, Annette Kolb, Fritz H. Landshoff, Leo Lania, Stefan Lorant, Emil Ludwig, Erika Mann, Heinrich Mann, Klaus Mann, Thomas Mann, Hans Marchwitza, Ludwig Marcuse, Walter Mehring, Franz Molnar, Alfred Neumann, Hertha Pauli, Alfred Polgar, Walter Reisch, Erich Maria Remarque, Curt Riess, Roda Roda, Hans Sahl, Curt Siodmak, Robert Thoeren, Ernst Toller, Friedrich Torberg, Franz Ullstein, Hermann Ullstein, Fritz von Unruh, Berthold Viertel, Salka Viertel, Karl Vollmoeller, Franz Carl Weiskopf, Franz Werfel, Kurt Wolff, Carl Zuckmayer;

– Bildenden Künstler / Fotografen / Architekten: Josef Albers, Max Beckmann, Erwin Blumenfeldt, Alfred Eisenstaedt, Max Ernst, Lyonel Feininger, Walter Gropius, George Grosz, André Kertesz, Ludwig Mies van der Rohe, László Moholy-Nagy, Martin Munkacsi;

Komponisten / Dirigenten / Virtuosen: Béla Bartók, Paul Dessau, Hanns Eisler, Paul Hindemith, Friedrich Hollaender, Wladimir Horowitz, Emmerich Kálmán, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Erich Wolfgang Korngold, Ernst Krenek, Artur Schnabel, Arnold Schönberg, Rudolf Serkin, Max Steiner, Robert Stolz, Ernst Toch, Bruno Walter, Franz Waxman (i.e. Wachsmann), Kurt Weill;

– Theater- und Filmregisseure / Produzenten: Curtis (i.e. Kurt) Bernhardt, Erich Charell, Michael Curtiz (i.e. Kertész), Paul Czinner, Paul Falkenberg, Leopold Jessner, Paul Kohner, Fritz Kortner, Henry Koster (i.e. Hermann Kosterlitz), Fritz Lang, Anatole Litvak, Ernst Lubitsch, Max Ophüls, Gerd Oswald, Richard Oswald, Erwin Piscator, Erich Pommer, John Pommer, Otto Preminger, Arnold Pressburger, Gottfried Reinhardt, Max Reinhardt, Wolfgang Reinhardt, Robert Siodmak, Douglas Sirk (i.e. Detlef Sierck), Samuel P. Spiegel, Erich von Stroheim, William Thiele, Billy Wilder, William Wyler, Fred Zinnemann;

– Sänger / Schauspieler: Gitta Alpar, Betty Ammann, Siegfried Arno, Alfred Bassermann, Elisabeth Bergner, Curt Bois, Felix Bressart, Ernst Deutsch, Marlene Dietrich, Martha Eggert, Carl Esmond, Valeska Gert, Alexander Granach, Dolly Haas, Ludwig Hardt, Lilian Harvey, Paul Henreid (i.e. von Hernried), Oskar Homolka, Jan Kiepura, Martin Kosleck, Hedy Lamarr (i.e. Hedwig Kiesler), Francis Lederer, Lotte Lenya, Peter Lorre, Fritzi Massary, Grete Mosheim, Lotte Palfi, Luise Rainer, Ludwig Stoessel, Szöke Szakall, Helene Thimig, Hans Heinrich von Twardowski, Conrad Veidt, Helene Weigel, Wolfgang Zilzer;

– Geistes- und Naturwissenschaftler: Theodor W. Adorno, Richard Alewyn, Günther Anders, Hannah Arendt, Hans Bethe, Bruno Bettelheim, Ernst Bloch, Ernst Cassirer, Albert Einstein, Erik Erikson, Walther Friedlaender, Erich Fromm, Peter Gay, Hans Gerth, Kurt Goedel, Max Horkheimer, Siegfried Kracauer, Paul Lazarsfeld, Leo Löwenthal, Golo Mann, Herbert Marcuse, Ludwig Marcuse, Franz Neumann, Johann von Neumann, Henry Pachter, Erwin Panofsky, Kurt Pinthus, Wilhelm Reich, Hans Reichenbach, Leo Szilard, Edward Teller, Paul Tillich, Max Wertheimer, Karl August Wittfogel.

Über die weitreichenden Folgen der Vertreibung aus Deutschland und Europa urteilte Thomas Mann bereits 1941 ebenso selbstbewusst wie klarsichtig: Dieser Kultur-Exodus bedeute »eine neuartige Form des Exils, wesentlich verschieden von früheren dem Sinne nach; es hat direkt zu tun mit der Auflösung der Nationen und der Vereinheitlichung der Welt. Ich bin einfach ›bedeutender‹ als die in Deutschland sitzen gebliebenen Esel, die mich für eine verlorene Existenz halten.«58

Nicht anders beschrieb Theodor W. Adorno, ebenfalls aus der klaren Perspektive des Emigranten, kurz nach dem Ende des deutschen Faschismus dessen Hinterlassenschaft: »Dem Dritten Reich ist kein Kunstwerk, kein gedankliches Gebilde gelungen, dass auch nur der armseligen liberalistischen Forderung nach ›Niveau‹ hätte Genüge tun können. Der Abbau der Humanität und die Konservierung der Geistesgüter waren so wenig vereinbar wie Luftschutzkeller und Storchennest, und die kämpferisch erneuerte Kultur sah schon am ersten Tag aus wie die Städte an ihrem letzten, ein Schutthaufen.«

Aber nicht allein die künstlerische und intellektuelle Elite ging der deutschen Kultur verloren. Vernichtet wurde ebenfalls das Publikum, das in Berlin den sozialen Nährboden der Weimarer Avantgarde gebildet hatte. Ohne den finanziellen wie ideologischen Rückhalt in dieser großstädtischen Schicht eines »geistigen Mittelstandes«, in der jüdische Deutsche einen überproportional hohen Anteil stellten, hätte es zur vielgerühmten »kulturellen Blüte«, zu der breiten Entfaltung des Literatur- und Theater-, Film- und Musiklebens nicht kommen können.60 Der Exodus der »unbekannten Emigranten« war daher von nicht minder verheerender Wirkung. In welch hohem Maße das soziale Umfeld Quantität wie Qualität der kulturellen Produktivität mitbestimmte, wurde spätestens durch seinen Verlust deutlich: in den Mangelerscheinungen des Exils ebenso wie später, nach dem Ende des Faschismus, in der Vielzahl vergeblicher Versuche, den Bann des herbeigemordeten Provinzialismus zu brechen.

Was für die Zeitgenossen hunderttausendfaches Scheitern von Lebensplänen bedeutete, Verfolgung, Leiden, Lebensgefahr und nur zu oft Tod, stellt sich unter der Perspektive einer vergleichsweise unbeteiligten Nachwelt - auch - als Teil eines breiten »Kulturaustauschs« dar, der den deutschen Verlust in anderen Teilen der Welt als Gewinn erscheinen lässt.

Die meisten Flüchtlinge blieben zunächst im europäischen Ausland, in Paris und Wien, Prag und London. Überraschend wenige zogen auf Anhieb die USA in Betracht. Man wollte nicht allzu weit von Deutschland fort. Denn dass der »braune Spuk« lange andauern könnte, mochte kaum einer glauben.

»Wenn ich die Hoffnung aufgegeben hätte, wär ich schon in Amerika«, diese Ansicht äußerte Heinrich Mann noch 1938;61 ohne lebensbedrohende Not Abschied von Europa zu nehmen, kam ihm nicht in den Sinn.

Doch der Vormarsch faschistischer Diktaturen machte keinen Halt - autoritäre Regimes herrschten Mitte der dreißiger Jahre außer in Deutschland und Italien bereits in Portugal, Griechenland, Polen, Jugoslawien, Bulgarien und Österreich. 1939, nach der Niederlage des republikanischen Spanien, waren elf europäische Staaten unter der Kontrolle faschistischer oder halbfaschistischer Regierungen.62 Kurz darauf begannen Hitlers Armeen, in deren Etappe die Gestapo reiste, die heimatlosen Flüchtlinge weiter vor sich herzutreiben, sie aus den wenigen noch freien Ländern der Alten Welt zu verjagen, aus der Tschechoslowakei und Dänemark, aus Holland und schließlich aus Frankreich - bis die Neue Welt, als hätten die faschistischen Jäger den konservativen Mythos von der Westwanderung der Kultur parodieren wollen, zur fast letzten Zuflucht wurde.

Auch Heinrich Mann musste 1940, bald siebzigjährig, zu Fuß die Pyrenäen überqueren und sich nach Lissabon durchschlagen, weil Amerika zur einzigen Hoffnung geworden war, die er noch hegen konnte, als vom Nordkap bis Sizilien, von Amsterdam bis zum Ural die Totenkopf-Truppen wüteten.

Zehntausende gelangten in die Vereinigten Staaten, bis 1941 die Falle Europa endgültig zuschnappte. Es war eine einzigartige Invasion von Geistesarbeitern.

»Seit nach dem Fall von Konstantinopel im Jahr 1453 Gelehrte in großer Zahl nach Westeuropa geströmt waren«, schreibt der Literaturwissenschaftler James K. Lyon, »hatte die Welt keine so umfängliche, plötzliche Bereicherung einer Kultur auf Kosten einer anderen erlebt.«63

Ein einziges Mal wurde, für die zwölf Jahre des »Tausendjährigen Reiches«, der Einfluss der deutschen Kultur auf die USA größer als umgekehrt. Der Zugewinn an geistigem Potential half, Rückständigkeit und puritanische Enge im amerikanischen Kulturleben zu überwinden, die noch in den zwanziger Jahren Schriftsteller wie Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald oder Henry Miller ins Pariser »Exil« geführt hatten.

Die Aufnahme, die man der europäischen Elite in Amerika bereitete, schildert Tom Wolfe in seiner Tirade gegen das Bauhaus ironisch als triumphalen Einzug »weißer Götter«; ihrer Überlegenheit ergab sich die heimische Intelligenz, geplagt vom Kolonialkomplex, wehr- und willenlos: die Architektur wie die Malerei, die »ernste« Musik wie die Wissenschaften in toto, deren Prägung durch das Exil in einzelnen Disziplinen bis heute zu spüren ist.64

Nicht minder groß wurde der Einfluss der Flüchtlinge auf die populäre US-Kultur, wobei hier jedoch nicht die Betonung des ganz Anderen, sondern eine Assimilation den Erfolg ausmachte, die es manchem der Ankömmlinge erlaubte, wohl ausgestattet mit europäischen Erfahrungen, »amerikanischer« zu produzieren, als born citizens selbst es vermochten. Zur Dominanz Hollywoods trugen Emigranten ebenso bei wie dazu, dass der amerikanische Journalismus dem deutschen und französischen den Rang ablief; ein Beispiel ist der kometenhafte Aufstieg der 1936 gegründeten Illustrierten Life, nach dem Vorbild der Münchner und der Berliner Illustrierten konzipiert.

Das Ende der kulturellen Vorherrschaft Europas war nur ein kleiner Teil seines Niedergangs als politisches und wirtschaftliches Zentrum. »Hitler sei der beste Handlanger des Triumphes der amerikanischen Kultur«, spottete Claire Goll, die den Faschismus in New York überlebte.65 Und prophetisch klagte Thomas Mann in seinem kalifornischen Exil, nach dem Krieg würden die Europäer nurmehr »Graeculi« sein, machtlos wie einst die gebildeten Griechen im römischen Weltreich.66

Mitte der vierziger Jahre holte die Wirklichkeit diese Befürchtung ein: New York rückte unangefochten zur Finanzmetropole der westlichen Welt auf und auch zum Zentrum des Kunsthandels; Hollywood regierte unbestritten als kosmopolitische Filmhauptstadt; die US-Universitäten hatten sich in Kapitalen der Forschung verwandelt. In den USA und nicht länger in Europa lag von nun an das Zentrum des intellektuellen und künstlerischen Fortschritts - nicht nur, aber vor allem dank der Emigranten.

Verloren haben durch den Naziterror im historischen Saldo daher nicht allein die Hitler-Flüchtlinge ihre Heimat. dass die Einbuße für die Nachfolgestaaten des Dritten Reiches zu einem großen Teil irreversibel blieb, zeigte sich mit jedem Nachkriegsjahr deutlicher. Gegangen war »eine Minorität, von deren Verlust wir uns nie erholt haben«, wie Hans Magnus Enzensberger noch in den achtziger Jahren feststellte.67 Seit ihrem Bestehen ist die Bundesrepublik, auch darin Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches, für die Barbarei der nationalsozialistischen Diktatur mit Enge und Rückständigkeit gestraft. Eine Tradition war zerstört, die sich nicht so umstandslos wieder instandsetzen ließ wie die zerbombten Innenstädte. Anders als nach dem Zusammenbruch des Kaiserreichs fehlten nach der Befreiung vom Naziregime zu viele Köpfe für einen auch intellektuellen Wiederaufbau.