Kitabı oku: «Reise in die Verlorengegangenheit», sayfa 5

»Gehen Sie zurück?« frage ich.

»Natürlich.«

»Und wenn morgen wieder dicht ist?«

»Wir müssen zurück!« sagen beide Frauen fast im Chor.

»Warum?«

»Na, die Kinder schlafen doch. Die wissen doch gar nicht, dass wir los sind. Wir wollten ja eigentlich nur ein paar Meter in den Westen und dann gleich nach Hause.«

»Komisch, so viele Glassplitter auf der Straße! In dem schönen, eleganten Modegeschäft sind ja sämtliche Scheiben eingeschlagen, die Schaukästen leer ... Was haben sie bloß wieder gemacht?« denkt Hertha Nathorff auf ihrem Weg zur Arbeit am Morgen des 10. November 1938: »Da höre ich eine gutangezogene Dame im Vorbeigehen zu ihrem Mann sagen: ›Recht geschieht es der verdammten Judenbande, Rache ist süß!‹« 98

Viele der am 9. November Verhafteten erlebten ihren Tag danach oft erst Wochen später. Zu ihnen gehört Ingeborg Hechts Vater: »Er kam, kahlgeschoren, gebückt, schmal. Ein müder Mann mit müden Augen. Und er fror, fror, fror. Er hatte die Kälte in seinem Körper gespeichert, beim Steineklopfen im Freien, bei vorschriftsmäßig dünner Kleidung im eisigen Novemberwind. Wer sich heimlich wärmendes Zeitungspapier unters Hemd geschmuggelt hatte, wurde halbtot geschlagen ... Mit leiser Stimme, unterbrochen von dem dumpfen Husten, den er lange nicht mehr losgeworden ist, erzählte er Ungeheuerliches. Wenn es nicht unser eigener Vater, Doktor der Rechte und bei klarem Verstand, gewesen wäre, hätten wir das alles nicht geglaubt.«99

»Gestern war das deutsche Volk das glücklichste Volk der Welt«, sagt am nächsten Tag Walter Momper im Radio.

»Auffällig, wie viel junge Leute in der Stadt sind«, meint ein RIAS-Reporter, »offensichtlich wird in Ostberlin heute ganz kräftig die Schule geschwänzt.«

Der SFB meldet, bei Erika gebe es die ganze kommende Nacht Freibier, und bei Joe am Ku'damm kann ab sofort mit Ostmark bezahlt werden. Hertha BSC offeriert zehntausend Freikarten für das morgige Spiel.

Eine ältere Sekretärin in einer City-Firma besteht darauf, sofort eine größere Menge Bargeld abheben zu gehen. »Ich kenne das von früher«, sagt sie, »später kriegen wir nichts mehr.«

Die Kurse an der Berliner Börse klettern steil nach oben. »Wir werden jetzt wieder richtig interessant«, verkündet eine Pressesprecherin. »Die Umsätze werden steigen, es gibt noch Vermögenswerte im Osten. Der Berliner Platz wird attraktiv.«

An diesem Freitag, dem 10. November 1989, erreichen Spitzenzuwächse Baufirmen mit bis zu dreizehn Prozent und Brauereien - Berliner Kindl plus acht Prozent.

»Es gab noch vor einer Woche einen militärischen und zivilen Verwaltungsapparat, der so verzweigt, so ineinander verfädelt, so tief eingewurzelt war, dass er über den Wechsel der Zeiten hinaus seine Herrschaft gesichert zu haben schien. Durch die Straßen von Berlin jagten die grauen Autos der Offiziere, auf den Plätzen standen wie Säulen der Macht die Schutzleute, eine riesige Militärorganisation schien alles zu umfassen, in den Ämtern und Ministerien thronte eine scheinbar unbesiegbare Bürokratie. Gestern früh war, in Berlin wenigstens, das alles noch da. Gestern nachmittag existierte nichts mehr davon«, resümierte am 10. November 1918 Theodor Wolff im Berliner Tageblatt.100 Und der Theologe Ernst Troeltsch erinnert sich an den Tag danach: »Sonntag, der 10. November, war ein wundervoller Herbsttag. Die Bürger gingen in Massen wie gewöhnlich im Grunewald spazieren. Keine eleganten Toiletten, lauter Bürger, manche wohl absichtlich einfach angezogen. Alles etwas gedämpft wie Leute, deren Schicksal irgendwo weit in der Ferne entschieden wird, aber doch beruhigt und behaglich, dass es so gut abgegangen war. Trambahnen und Untergrundbahnen gingen wie sonst, das Unterpfand dafür, dass für den unmittelbaren Lebensbedarf alles in Ordnung war. Auf allen Gesichtern stand geschrieben: Die Gehälter werden weiterbezahlt.«101

In einer überfüllten Bank am Ku'damm bemüht sich eine Frau Mitte Dreißig um das Begrüßungsgeld. Hundert Mark pro Kopf. Der Schalterbeamte verlangt, den Kopf des Kindes der Frau zu sehen. Die Frau verlässt die Bank und geht auf ein anderes Zoni-Paar zu. »Tschuldigung, könnten Sie mir mal Ihr Kind leihen?« Solidarität ist angesagt, das Beispiel macht Schule, ein schwunghafter Kinderverleih setzt ein.

Bonner Prominenz spricht und singt mehr schlecht als recht vor dem Schöneberger Rathaus. Am Ku'damm stehen derweil die größten Menschentrauben vor den Schauräumen von Mercedes und BMW.

»Diese Woche sind die Gefühle dran«, sagt ein Journalist aus der Hamburger Oberliga, der zwecks Stimmungsberichterstattung gerade eingeflogen wurde, »nächste Woche beginnen für alle die Geschäfte. Ich bin halt schneller, ich fange jetzt damit an.«

Der Verfassungsschutz gibt bekannt, dass er ab sofort auf die Befragung von Übersiedlern verzichtet.

»Was mich verunsichert«, gesteht mir ein Ex-SDSler, inzwischen in der Filmbranche erfolgreich, »ist die Veränderung an sich. Wir hatten uns doch alle darauf eingestellt, dass sich nichts mehr ändert. dass wir vielleicht noch mal die Eigentumswohnung wechseln. Oder die Frau. Aber wer wirkliche Abenteuer sehen wollte, der musste sehr weit weg schauen, nach Afrika oder Südamerika. Und jetzt plötzlich das!«

»Mit rasender Wucht rollt sich die Entwicklung der Ereignisse nun auch in Berlin ab«, meldete die Rote Fahne über den 9. November 1918: »Die Umwälzung setzte vormittags ruhig ein und vollzog sich auch weiterhin in völlig geordneten Formen.«102

»In der Nacht vom 9. auf 10. November und am 10. November 1938 trugen sich in ganz Deutschland Ereignisse zu, die ich als das Signal für eine völlig andere Behandlung der Judenfrage in Deutschland ansah«, berichtete der stellvertretende Gauleiter von Franken einer Prüfungskommission: »Durch die in der Nacht und am Morgen des 10. Novembers vorgenommene Große Aktion gegen die Juden waren alle Richtlinien und alle Gesetze auf diesem Gebiet illusorisch gemacht.« 103

Nicht ich muss gehen. Das Land verlässt mich, während ich bleibe. Vereinigt soll etwas werden, das ich nur getrennt kenne. Angeknüpft werden soll an eine Vergangenheit, nach deren Zerstörung ich erst geboren wurde. Ich beobachte den Untergang, das Verschwinden des Landes, dessen Bürger ich war. Fünfunddreißig Jahre lang.

»Erinnerungen lassen sich nicht in Schubladen und Fächern aufbewahren, sondern in ihnen verflicht sich unauflöslich das Vergangene mit dem Gegenwärtigen«, hat Theodor W. Adorno Mitte der vierziger Jahre aus den Erfahrungen des Exils geschrieben. Zu einem Zeitpunkt gelesen, da zwei der drei NS-Nachfolgestaaten alles daran setzen, ihre vierzigjährige Existenz in eine Fußnote der mitteleuropäischen Geschichte zu verwandeln, gewinnen diese Sätze neue Bedeutung. Denn bei der auch kulturellen Vereinigung nimmt zum dritten - und wohl auch letzten Mal - die Auseinandersetzung mit dem deutschen Faschismus und mit der von ihm vertriebenen Kultur der ersten deutschen Demokratie eine Schlüsselstellung ein. Die Konstitution einer neuen gesamtdeutschen Identität wird von ihr auszugehen haben, soll das nationale Trauma sich nicht blind wiederholen. »Darum ist es töricht und sentimental«, fährt Adorno fort, »vor der Schmutzflut des Gegenwärtigen Vergangenes rein erhalten zu wollen. Diesem ist keine Hoffnung gelassen, als dass es, schutzlos dem Unheil ausgeliefert, aus diesem als anderes wieder hervortrete.«104

»In diesen Tagen, in denen die Welt auf Berlin, auf Deutschland blickt, braucht sich niemand seiner Tränen zu schämen«, hieß es im Leitartikel des ersten Extrablatts, das die Frankfurter Allgemeine je herausbrachte.105 Die Berliner BZ, nur drei Stunden nach dem Ereignis bereits erhältlich, fasste es knapper: »Der schönste Tag in der jüngsten Geschichte Deutschlands.« Am griffigsten aber war es dann Anfang der nächsten Woche in Berlin auf T-Shirts zu lesen:

9. November - ich war dabei!

Zweites Kapitel

11

»Seit fünfzig Jahren stehe ich als unbezahlter Statist auf der Bühne der Weltgeschichte.«

Abschied vom Kurfürstendamm • An einem sonnigen Vormittag im August 1931 unternimmt Paul Viktor Falkenberg einen Spaziergang durch den Berliner Westen, an dessen Ende nichts mehr in seinem Leben sein wird, wie es war.

Auf den Bürgersteigen herrscht das alltägliche geschäftige Treiben, auf den Terrassen der Cafés bleibt kein Tisch frei. Die Welt scheint in Ordnung. Kaum etwas im gutbürgerlichen Straßenbild deutet daraufhin, dass es ein Alltag am Rande des Abgrunds ist. Wohlstand, nicht wirtschaftliche Not zeigt sich auf den Boulevards, und doch muss inzwischen bald jedes zweite Gewerkschaftsmitglied stempeln gehen.106

Wie die meisten, die mit ihm auf dem Ku'damm promenieren, weiß der achtundzwanzigjährige Paul Falkenberg von den großen politischen Auseinandersetzungen, die der ersten deutschen Demokratie den Garaus zu machen drohen, nur aus zweiter Hand. In einer Fabrik hat er nie gearbeitet, Wahlveranstaltungen besucht er nicht, erst recht keine der Nazis. Den Völkischen Beobachter oder den Angriff in die Hand zu nehmen, käme ihm nie in den Sinn. Dafür liest er so gut wie jedes Buch, das der fortschrittliche Malik-Verlag herausbringt.

Seiner »linken« Grundeinstellung zum Trotz lebt der junge Mann, einer der ersten »Tonfilm-Schnittmeister« Deutschlands, in einer alltagsfernen, unpolitischen Welt. Er führt die Existenz eines typischen Intellektuellen der Weimarer Republik. Sein Berlin ist die Kulturkapitale Europas, tonangebend in Literatur, Theater und Film, eine Metropole der Technik und der lockeren Sitten, grell und schrill, spannend und hektisch, volkstümlich und snobistisch, lokalpatriotisch und kosmopolitisch - ein Pflaster, auf dem man, wie Elias Canetti sich erinnert, »keine zehn Schritte« ging, »ohne jemand zu begegnen, der berühmt war«.107

Draußen in den Arbeiter-Vorstädten aber herrscht bereits die Gewalt. Nazis und Kommunisten liefern sich Saalschlachten, SA-Trupps überfallen wehrlose Passanten, weil sie »rassefremd aussehen«, Woche für Woche fordern Straßenkämpfe Schwerverletzte und Tote. Der uniformierte Mob schickt sich an, die Republik zu zerstören, während die demokratischen Parteien hilflos den Rückzug üben. Einen mysteriösen Schuldigen für die soziale Misere haben die völkischen Horden längst ausgeguckt: die »jüdische Weltverschwörung«. Keiner, der von ihr faselt, weiß so recht, was oder wer das eigentlich sein soll; doch das hindert ja nicht, den Nächstbesten zu vermöbeln, der daran beteiligt sein könnte, einen von 500 000 Sündenböcken unter den 65 Millionen deutschen Bürgern,108 den Gemüsehändler mit dem dunklen Teint, den Arzt mit dem »ungermanischen« Namen zwei Straßen weiter, beliebige Passanten, deren - »jüdische« - Nase einem nicht passt.

Falkenberg findet das martialische Auftreten und die hasserfüllten Parolen der Nazis eher komisch, ihre rassistischen Ideen verschroben, ihr Brutalo-Gehabe lächerlich: »Worin ich mich ungemein getäuscht habe«, wie er an diesem Morgen auf dem Ku'damm am eigenen Leibe erfahren muss.

Plötzlich umringen ihn fünf Braunhemden. Der Nazitrupp ist mit Schlagstöcken aus dickem Malakka-Rohr bewaffnet.

»Warum hauste nicht ab nach Jerusalem!« schreit der bullige Anführer, ein uniformiertes Exemplar aus dem Bilderbuch der Brutalität, an das sich Falkenberg noch ein halbes Jahrhundert später mit fotografischer Genauigkeit erinnern wird; und auch daran, dass die Fahne seines Gegenübers weniger mit Politik als mit Alkohol zu tun hatte.

Die Nazis, etwas jünger als ihr Opfer, beginnen auf Falkenberg einzuprügeln. Keiner der zahlreichen Zuschauer kommt ihm zu Hilfe, viele Passanten zeigen Sympathie mit dem Schlägertrupp. Das ist es, was Falkenberg mehr schmerzt, als die Hiebe, die auf ihn einprasseln.

Ein Schlag trifft seinen Hut, er rollt auf die Straße. Automatisch läuft Falkenberg hinterher, lauthals um Hilfe rufend. »Das war mein Glück«, meint er später, »denn die Brüder blieben damals noch fern vom Damm, die trauten sich nicht aus dem Schatten der Bäume und Hauseingänge weg.«

Kaum hat er seinen Hut aufgehoben, hält ein Taxi neben ihm. Der Fahrer öffnet den Schlag: »Ick kenn' det schon. Wenn ick hier Jeschrei höre: Polizei, Polizei, komm ick rum, dann weeß ick, dass hier wieder so 'n Ding läuft, und ick krieg' gleich 'ne Fuhre.«

12

Frühe Fluchten • An diesem Tag hat Paul Falkenberg beschlossen, Deutschland zu verlassen. Wenige nur spürten die heraufziehende Gefahr, und von diesen wenigen wiederum waren die meisten politisch so engagiert, dass sie nicht Flucht, sondern Gegenwehr für geraten hielten. Die Mehrheit der Emigranten in spe hingegen sah die Situation, sofern sie sich überhaupt Gedanken machte, gänzlich undramatisch. Im Lichte aufgeklärten Denkens schien die erste deutsche Republik, seit Monaten am Rande des Bürgerkriegs,109 durchaus noch eine Chance zu haben, waren die Nazis doch nicht mehr als ein Haufen armer Irrer mit einem Größenwahnsinnigen an der Spitze. Allein schon ihre heiße Liebe zu Uniformen bezeugte, dass sie Politik mit Mummenschanz verwechselten. Nur folgerichtig feierten, so jedenfalls kolportiert es Marianne Hoppe, der junge Max Horkheimer und sein Freund Theodor Wiesengrund-Adorno den Fasching 1932, den letzten vor dem Exil, als Faschisting - in SA-Uniformen.110

Zu der Handvoll Hellsichtiger, die bereits vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten die Koffer packten, weil sie trotz gelegentlicher Erfolge der demokratischen Kräfte den Aufstieg der NSDAP für unabwendbar hielten, gehörten die Schriftstellerin Vicki Baum, der Regisseur Eric Charell und die Schauspielerin Elisabeth Bergner.

»Die Bergner ist auf eine für uns alle sehr rätselhafte Weise plötzlich nach England gegangen«, erinnert sich Max Reinhardts Sohn Gottfried. »Ich selbst wäre damals nie auf so eine Idee verfallen, und ich kenne kaum einen, der geahnt hätte, was auf uns zukam, geschweige denn irgendwelche Konsequenzen gezogen hat.«111

Niemand akzeptierte daher auch Charells Gründe, als er den Vertrag für Max Reinhardts Großes Schauspielhaus kündigen wollte. Der Geldsegen, der die Operetten und Revuen mit schöner Regelmäßigkeit belohnte, besaß für die aufwendigen Projekte des deutschen Theaterkönigs, der keinerlei staatliche Unterstützung bezog, die Bedeutung einer Subvention. Reinhardt bestellte Charell zu sich auf Schloß Leopoldskron und bekniete ihn weiterzumachen.

»Wissen Sie, Herr Professor«, lautete Charells Antwort, »nicht nur dass ich gehe, auch Sie sollten Deutschland verlassen. Und zwar rasch.«112

Max Reinhardt verstand nicht, wovon Charell sprach.

Auf nicht weniger Befremden stieß Vicki Baum mit ihrem Entschluss auszuwandern. Freunde und Bekannte erklärten die Bestseller-Autorin für hysterisch. »Im Ullsteinhaus fragte man mich, ob ich den Verstand verloren habe«, schreibt sie in ihren Memoiren. Doch sehr wohl wusste sie, was sie tat: »Ich sah die Gesichter der Demonstranten auf der Straße; die eingefallenen, schmallippigen Gesichter, die schlottrigen, abgetragenen Trenchcoats der verbitterten ehemaligen Frontsoldaten und Arbeitslosen; ich sah überall Haß und Fanatismus ...«113

Auch Paul Falkenberg ließ sich von Einwänden seiner Freunde nicht beirren. Seit seiner Mitarbeit an Fritz Langs »M« und an Carl Theodor Dreyers »Vampyr«, zwei zukünftigen Klassikern der Filmkunst, war der junge Cutter ein äußerst gefragter Mann, und so bot sich ihm bereits Anfang 1932 eine Gelegenheit, in Paris zu arbeiten. Seine Frau Alice schloss ihr Fotostudio, das sie erst 1928 eröffnet hatte, und folgte ihrem Mann ins Ausland. Die Berliner Wohnung behielt das Paar bei - bis Hitlers Machtübernahme alle Hoffnungen auf eine Rückkehr zunichte machte.

Zwölf Jahre später, als die Alliierten die deutsche Hauptstadt befreien, wird dort keiner von Falkenbergs Verwandten mehr leben. Sein Vater ist 1936 in Berlin gestorben; die Schwester floh 1938 nach Großbritannien, sein Schwager, der Bruder seiner Frau, wurde im KZ Oranienburg ermordet (»Hat ihm nichts geholfen, dass er sich hat taufen lassen ...«). Die Mutter, aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde, durchlitt den Rassenterror der Nazis und wurde 1942 nach Theresienstadt verschleppt. 1944 konnte sie freigekauft werden, starb jedoch kurz vor der geplanten Abreise in die USA, ohne ihre Kinder wiedergesehen zu haben.

Paul Falkenberg selbst hat es erst 1961, fast dreißig Jahre, nachdem er Berlin verlassen hatte, über sich gebracht, die Stadt seiner Geburt zu besuchen. Dort wohnen jedoch sollte er nie wieder.

13

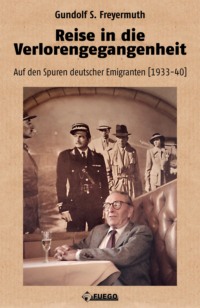

Der Schnittmeister • Die Tür in den New Yorker Central Park Studios, einem Altbau mit hohen Räumen in der 76. Straße West, öffnet ein kleiner gebückter Mann. Er steckt in einem viel zu weiten weißen Tropenanzug mit schmalen blauen Streifen. Auf den ersten Blick schon sieht man dem schmächtigen Körper an, dass er das Kleidungsstück vor einer Weile noch auszufüllen vermochte. Aus dem jungen Hitler-Flüchtling ist, als ich ihn treffe, ein körperlich schwacher, aber geistig hellwacher Greis geworden.

Nicht ohne Misstrauen und mit einigem Widerwillen, das lässt Falkenberg den Besucher aus Deutschland fühlen, führt er ihn in den living room. Mich umzuschauen, bleibt keine Zeit. Der Gastgeber diktiert den Ablauf des Gesprächs.

»Was wissen Sie? Was wollen Sie wissen?« fragt er in einem keineswegs liebenswürdigen Ton, und es klingt wie: Bringen wir es hinter uns.

Ob der Attacke etwas hilflos, lächele ich: »Alles ...«

Falkenberg nimmt es als Antwort auf keine der beiden Fragen. »Nun, in meinem Leben ist kaum etwas passiert«, sagt er mit einem mehr bösen als spöttischen Blick. »Ich habe nicht viel mitgemacht, gerade mal zwei Weltkriege, eine Revolution, eine Inflation, zwei Emigrationen, that's all.«

»Ins Exil sind Sie ein gutes Jahr vor den meisten Ihrer Leidensgenossen gegangen«, frage ich, »war dieser folgenreiche Schritt nicht gemessen an dem, was Sie damals ahnen konnten, eine sehr heftige Reaktion auf ein isoliertes Ereignis?«

»Vielleicht habe ich es deshalb so stark empfunden«, sagt Falkenberg und schaut noch um einiges abweisender, »weil ich dergleichen nicht gewöhnt, weil ich nicht abgestumpft war. Ob Sie es mir glauben oder nicht, das ist das erste Mal gewesen, dass ich aktivem Antisemitismus begegnet bin. Die meisten haben damals in Deutschland derlei in der Schule oder sonstwo erlebt, und ich wusste, dass es das gibt, aber persönlich habe ich nie zuvor, und übrigens auch nie danach, eine solche Erfahrung machen müssen.«

Falkenberg beugt sich vor und stützt sich dabei auf die geschnitzte Armlehne seines Stuhls. Die Erinnerung an die frühen dreißiger Jahre macht ihn auf eine stille Art wütend, seine Jugend jedoch rekapituliert er nicht ungern:

Am 26. Oktober 1903 wurde Paul Victor Falkenberg in Berlin geboren. Die Eltern, beide Lehrer, dachten liberal, und so wuchsen Paul und die zwei Jahre jüngere Schwester Hannah in eine weltoffene jüdische Tradition hinein, »religiös, aber ohne koschere Mahlzeiten«.

Gerade sechzehn Jahre alt, als der Erste Weltkrieg und mit ihm die Wilhelminische Epoche endeten, hatte Falkenberg seine prägenden Bildungserlebnisse in der Weimarer Republik. Nach dem Abitur studierte er Altphilologie und Theaterwissenschaft in Heidelberg, Köln und Berlin und reichte eine Promotion zum Thema »Sprachpsychologische Elemente bei Gottfried Keller« ein. Überraschend erkannte man sein Zweitfach nicht an. Sich für das Rigorosum in ein anderes Gebiet einzulernen, weigerte er sich mit der schroffen Entschlossenheit, von der sein Lebenslauf immer wieder in neue Richtungen gelenkt werden sollte: »Da wollte ich nicht mehr.«

Falkenberg brach sein Studium unmittelbar vor dem Ende ab (»Weshalb ich als Wiedergutmachung später nur eine Abfindung und keine Rente bekam ...«) und nahm eine Stellung bei Georg Wilhelm Pabst an, dessen magisch-realistische Filme im Umkreis der Neuen Sachlichkeit114, vor allem »Die freudlose Gasse« und »Dreigroschenoper«, zu den Meisterwerken des deutschen Kinos vor Hitler zählen. Als Regieassistent war Falkenberg seit 1927 maßgeblich beteiligt an »Krise«, »Die Büchse der Pandora« - ein wunderbares Foto zeigt ihn am Anhalter Bahnhof beim Empfang von Louise Brooks -, »Tagebuch einer Verlorenen« und »Westfront 1918«.

»Sie wollen wissen, wie ich den heraufziehenden Nationalsozialismus erlebt habe?« Die Stimme des alten Manns klingt zornig: »Mehr oder weniger gar nicht. Weder Hitler noch Goebbels habe ich je reden hören. Das wäre unter meiner Würde gewesen. Ich habe auch nie verstanden, worin der Magnetismus von Hitler bestehen sollte. Und genau so wenig habe ich natürlich ›Mein Kampf‹ gelesen.«

Falkenberg ist klug genug, um zu erkennen, dass er damit von sich selbst das typische Bild des fortschrittlichen Intellektuellen der Weimarer Zeit zeichnet: liberal bis »Links wo das Herz ist«, wie Falkenbergs Mitemigrant Leonhard Frank seine Autobiografie in Romanform nannte, aber eben im Grunde dieses Herzens an den aktuellen Auseinandersetzungen in der ersten deutschen Demokratie zutiefst desinteressiert.

Falkenbergs Erzählungen stimmen ein Leitmotiv der »Reise in die Verlorengegangenheit« an. Wie oft werde ich bei meinen Gesprächen mit ehemaligen Hitlerflüchtlingen, die heute durchweg sehr bewusst politisch denken und handeln, auf Erinnerungen dieser Art treffen, meist erzählt mit erkennbarem Staunen darüber, wie man einmal so naiv hat sein können. Und immer wieder werde ich hören, wie sich die Angehörigen des gebildeten Mittelstandes, einer zutiefst unpolitischen Schicht, unter dem Druck von Verhältnissen, die ein Verharren im Privaten lebensgefährlich werden lassen, zwangsweise »politisiert« haben.

Zu Falkenbergs erstem persönlichen Kontakt mit der Nazigewalt kommt es ironischerweise bei den Dreharbeiten zu einem der wenigen pazifistischen Filme des Weimarer Kinos. Als G. W. Pabst und sein siebenundzwanzigjähriger Regieassistent 1930 an »Westfront 1918« arbeiten, sind die ideologischen Auseinandersetzungen um die deutsche Rolle im Ersten Weltkrieg, die in dem Kampf gegen Remarques »Im Westen nichts Neues« ihren Höhepunkt erreichen werden, bereits in vollem Gange.

In dieser gespannten Situation in Berlin einen Anti-Kriegsfilm zu drehen, sorgt für unerwartete Schwierigkeiten und kuriose Begegnungen. Wie etwa verschafft man sich das für Schlachtszenen unentbehrliche Maschinengewehr?

Die Reichswehr verfügt natürlich über reichlich Gerät dieser Art, aber nicht offiziell, da der Versailler Vertrag schwere Bewaffnung verbietet. Außerdem passt den Herren Generälen die ganze Richtung nicht. Das gilt zwar auch für die einzige andere Gruppierung, die in Deutschland hochgerüstet ist: die SA. Es zeigt sich jedoch, als die Requisite über geheime Kanäle Verbindung mit einer illegalen Nazizelle aufnimmt, dass die Bürgerkrieger im Gegensatz zur Reichswehr das Geld der Filmproduktion nicht verschmähen.

So erscheint eines Tages auf dem Drehgelände ein Braunhemd mit zwei Halbwüchsigen und einem Maschinengewehr. Fachmännisch setzen die Jugendlichen das Tötungsgerät zusammen. Während er die Arbeit beaufsichtigt, betrachtet ihr Anführer mit abschätzigem Blick die Filmleute, die für dieses pazifistische Machwerk über die Schrecken des Weltkriegs verantwortlich sind. Beim Abschied wendet er sich mit drohender Stimme zu dem Assistenten des berühmten Regisseurs:

»Ja, wenn wir ran kommen, dann räumen wir aber auf.«

Falkenberg hielt die Waffenliebe der Nazis für kindisch, ihre Drohungen für pubertär. Doch die Gewaltphantasien der subalternen PGs entsprachen der offiziellen Parteilinie. »Wenn unsere Bewegung siegt«, verkündigte im selben Jahr Adolf Hitler ungestraft in dem Gerichtssaal eines noch demokratischen Staates, »dann werden Köpfe in den Sand rollen.«115

Als der Mordwille, da ihm niemand wirklich entgegentrat, drei, vier Jahre später triumphierte, teilte sich das deutsche Volk in Henker und Opfer. Wer sich nicht entscheiden konnte oder wollte, geriet zwischen die Fronten.

Einer, dem es nicht gegeben war, seine moralischen Neigungen über seinen Opportunismus siegen zu lassen, wurde G. W. Pabst. Er kehrte dem Nazireich zwar zunächst den Rücken, kam jedoch nach Misserfolgen in Frankreich und den USA kurz vor Kriegsbeginn zurück und drehte in den frühen vierziger Jahren Propagandawerke mit NS-Tendenz wie zum Beispiel »Paracelsus«, das bombastische Porträt eines dämonischen Genies, dessen glorifizierte Züge dem »Führer« nachgestaltet sind. In den Wiederaufbaujahren hat Pabst dann mit aufklärerisch-liberalen Filmen, darunter einer moralisierenden Attacke gegen Antisemitismus, zu reüssieren versucht.

Nachdem »Westfront 1918« fertiggestellt war, wechselte Falkenberg nicht nur den Arbeitgeber, sondern auch den Beruf. Der Tonfilm, dessen Einführung auf breiter Basis in Deutschland erst zu Beginn der dreißiger Jahre erfolgte, verlangte für das Schneiden der Filme spezielle Kenntnisse und ästhetische Wahrnehmungsweisen, die den etablierten Stummfilmern fremd waren.

»Sogar Leute wie Pabst und Lang, die sich ausgiebig mit der Tontechnik und dem neuen Schnittverfahren beschäftigt hatten, ließen die Finger davon. Zum ersten Mal verzichteten sie darauf, ihre Filme selbst zu schneiden.«

Falkenberg erkannte die Chance, die in dem zukunftsträchtigen Kunst-Handwerk lag, und absolvierte 1930 bei der Tobis-Klangfilm eine Ausbildung zum Schnittmeister.

»Nachdem ich dort meine Gesellenmonate hinter mich gebracht hatte, sah ich es sozusagen als meine Verpflichtung an, mir gute Regisseure auszusuchen. Im front office sagten sie: ›Wir haben auf dem Menü Dreyer, Granovsky und Lang.‹ Und da sagte ich: ›Dann geben Sie mir mal Lang.‹«

So kam er zu dem »Metropolis«- und »Mabuse«-Regisseur Fritz Lang und arbeitete mit ihm an einer Produktion, die zu den bedeutendsten des Weimarer Kinos zählt: »M«, die Geschichte der Massenhysterie um einen Kindermörder - und zugleich eine deutliche, teils phantastisch, teils sehr realistisch inszenierte Parabel über den allgemeingefährlichen Zustand der deutschen Gesellschaft in der Zeit vor der Machtübernahme der Nazis. Die bezogen auch prompt, schlechtes Gewissen verrät, den Arbeitstitel »Mörder unter uns« auf sich und versuchten, die Dreharbeiten zu verhindern.116

Lang war überrascht. Der Film hatte zwar aktuelle Bezüge, jedoch hielt der Regisseur sich und seine Arbeit für durchaus »unpolitisch«. Ihm ging es um eine Welle von Massenmorden, die zu jener Zeit die Öffentlichkeit erschreckten. Aufklären und der »entsetzlichen Angstpsychose der Bevölkerung« entgegenwirken wollte er: »Kann dieser Film der Tatsachenberichte«, schrieb Lang damals, »dazu beitragen, wie eine mahnend und warnend erhobene Hand auf die unbekannte lauernde Gefahr hinzuweisen, auf die chronische Gefahr, die im ständigen Vorhandensein krankhaft oder kriminell belasteter Menschen als gewissermaßen latenter Brandherd unser Dasein ... bedroht, und kann der Film ferner dazu beitragen, vielleicht doch dieser Gefahr vorzubeugen, so hat er damit seine beste Aufgabe erfüllt und aus der Quintessenz der in ihm zusammengetragenen Tatsachen die logische Folgerung gezogen.«117

Nicht nur diese Absichtserklärung ließ sich mühelos auf die Gefahr namens Nationalsozialismus beziehen, auf den wachsenden Terror der bereits über vierhunderttausend Schläger starken Sturmtruppen und auf den »krankhaften« und »kriminellen« Hass, der sie antrieb. Auch in Langs Film selbst fallen die Parallelen zur uniformierten Gewalt auf, die inzwischen die Straßen der Weimarer Republik beherrschte. Rückblickend scheint »M« in seiner Ineinssetzung von organisiertem Verbrechen und staatlicher Gewalt, in seiner »logischen Folgerung« aus beobachteten Tatsachen ein geradezu prophetisches Werk. Der Film, am 11. Mai 1931118 uraufgeführt, »machte« Falkenbergs Namen ebenso wie er Langs Reputation als wichtigster Regisseur des deutschsprachigen Kinos festigte.

»Ja, der Lang«, sagt Falkenberg und lehnt sich weit zurück, als wolle er zusätzliche Distanz gewinnen, »der war von Haus aus ein Schwein und hat sich scheußlich benommen, auch mir gegenüber, auf eine heimtückische, stille Weise.« Er registriert meinen fragenden Blick. »Kleinliche Schikanen, ganz unbedeutende Sachen, doch mit viel Überlegung.« Er setzt zu einer wegwerfenden Handbewegung an, stoppt sie aber in halber Höhe. »Als wir uns im Exil wiedersahen, wurde er süß wie Zucker. Das letzte Mal traf ich ihn 1967, das Bild hängt dort in der Ecke.«

Falkenberg zeigt auf ein Foto, auf dem drei Männer zu sehen sind, rechts eine jüngere beleibte Version seiner selbst, in der Mitte der New Yorker Filmhistoriker Lewis Jacobs und links außen ein siebenundsiebzigjähriger bulliger Lang mit einer schwarzen Piraten-Augenklappe.

Falkenberg grinst jetzt spitzbübisch. »Geheult hat er, wie er mich gesehen hat ... Das Alter, nicht wahr.« Sein Gesicht sagt dabei: Alt und klapprig bin ich inzwischen selbst geworden, aber weich im Kopf? Keine Spur. »Tja, außer ›Fury‹ ist ihm dann kein Film mehr gelungen, der filmgeschichtlich nennenswert wäre.«

Nicht nur, dass ich keineswegs seiner Ansicht bin - »Woman in the Window« etwa und »The Big Heat« sind Meisterwerke -, wie kommt Falkenberg darauf?

»Generell ist die Osmose von Amerika so stark, dass niemand dagegen anschieben kann, und Lang hat sich noch besonders amerikanisiert, denken Sie an ›Western Union‹.« Falkenberg zuckt mit den Schultern. Dann sagt er in einem Tonfall, als müsse er Lang, den Mitemigranten, vor der Nachwelt entschuldigen: »Aber die meisten Regisseure haben in ihrem Leben nur zwei, drei gute Filme gemacht, bei Pabst war es ›Die Liebe der Jeanne Ney‹ und ›Dreigroschenoper‹. Und in der Literatur ist es dasselbe. Von Conrad Ferdinand Meyer sind vier Gedichte unvergesslich, von Mörike zehn, von Claudius zehn, von Goethe - na, da schwank ich, da nehm ich auch noch anderes in Kauf, weil er viel zu bieten hat. Also, warum soll ich von einem normalen Regisseur wie Lang mehr als zwei sehr gute Filme verlangen? ›Der müde Tod‹ und ›M‹. Alles andere fällt ab.«

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.