Kitabı oku: «Reise in die Verlorengegangenheit», sayfa 3

»Ein Ende fand«, schreibt der Historiker Horst Möller, »die zu kulturellen Leistungen von Rang führende deutsch-jüdische Symbiose, die in ihrer Größe und Eigenart unwiederbringlich ist. Verzögert wurde in nicht wenigen künstlerischen und wissenschaftlichen Disziplinen die Rezeption neuer Methoden, Ergebnisse und Stilformen - manchmal für nahezu zwanzig weitere Jahre -, und das konnte nicht ohne Wirkung auf die Entwicklung von Literatur, Kunst und Wissenschaft bleiben.«68

Das Zerstörungswerk beschränkte sich zudem nicht auf den deutschen Sprachraum. So europäisch der Faschismus herrschte, so umfassend war auch der Schaden, den er hinterließ. Die Diktaturen von Franco und Salazar, die ihre Macht unmittelbar Mussolini und Hitler dankten, überlebten deren Untergang um ein Vierteljahrhundert. Eine weitere direkte Folge von Faschismus und Krieg war schließlich die Kasernierung des Ostens, die diesen Teil Europas für noch längere Zeit sowohl vom ökonomischen Fortschritt als auch von der Freiheit des kulturellen Lebens abschnitt. Gerade aus den Zerfallsgebieten der k.u.k.-Monarchie aber waren im ersten Drittel des Jahrhunderts entscheidende Impulse für das intellektuelle Leben in den mitteleuropäischen Metropolen gekommen.

»Europa, womit ich den kulturellen Mittelpunkt der westlichen Moderne meine, wo auch immer ihre Künstler geografisch tatsächlich angesiedelt sein mögen, wurde in der Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Museum«, resümiert der Kulturwissenschaftler Ferenc Fehér in einem Abgesang auf den alten Kontinent: »›Europäische Kultur‹ ist weiterhin ein Teil von uns, sie strahlt mit dem Glanz vergangener Hochkulturen, aber sie ist ein Ausstellungsgegenstand, der vorgeführt wird, und repräsentiert keine kulturell vorwärtstreibende Kraft mehr. Die europäische Kultur hat zahlreiche Besucher, aber keine Nachfolger ...«69

Denen, die es bei einem anderen Verlauf der Geschichte hätten werden sollen, blieben nach dem großen Exodus, in die Welt verstreut, nur Werke, die sich überlebten, und Überlebende, die dahinstarben.

6

Der Landvermesser • »Dear Paul, I hope you received my letter«, liest Gero Gandert: »Please Paul, I hope you will help me ... If you can't send me 20 Dollars, please, send me 15 ...«

Gandert, ein dünner Mann Anfang Sechzig mit schütterem Haar, schüttelt den Kopf, während er den Brief zusammenfaltet und zurück in den Umschlag schiebt: »Dieser Hilferuf stammt von Lien Deyers, einer wunderbaren Ufa-Schauspielerin. Sie war eine so schöne Frau. Im Exil ist sie dem Alkohol verfallen und zugrunde gegangen.«

Den Umschlag legt Gandert sorgfältig zurück in die gelbliche Briefmappe, und die Mappe verstaut er mit ruckigen Bewegungen in dem ungeordneten Papierwust des Umzugskartons.

»Zuletzt hat man von ihr gehört, dass sie am Strand von Malibu Würmer an die Angler verkaufte ... Kein Mensch weiß, wie sie geendet hat, wo sie begraben liegt ...«

Gandert wühlt suchend weiter in der Kiste und zieht eine andere Mappe heraus. »Oh, oh!« ruft er aus: »Dieser Brief stammt von einem Produktionsleiter der Universal. Sehen Sie mal ...«

Er hält mir das angegilbte Stück Papier hin. Ich erkenne die Jahreszahl 1933. »Mit deutschem Gruß!« liest Gandert, mein Fährmann ins Totenreich. Seine Stimme klingt angewidert.

Schwarz entströmte das Blut: und aus dem Erebos kamen / Viele Seelen herauf der abgeschiedenen Toten. / Jüngling‹ und Bräute kamen, und kummerbeladene Greise, / Und aufblühende Mädchen im jungen Grame verloren. / Viele kamen auch, von ehernen Lanzen verwundet, / Kriegerschlagene Männer, mit blutbesudelter Rüstung. / Dicht umdrängten sie alle von allen Seiten die Grube / Mit graunvollem Geschrei; und bleiches Entsetzen ergriff mich. 70

Eine Szene aus Feuchtwangers Roman »Exil« schießt mir durch den Kopf: »Sind sie nicht«, heißt es da von zwei streitenden Berlin-Emigranten in Paris, »wie jene Schatten, welche Odysseus im Hades aufsucht? Sie treiben es fort dort unten, wie sie es als Lebende getrieben haben, und hassen und lieben einander wie damals.«71

Draußen in dem weiten sonnigen Innenhof des Fabrikkomplexes an der Spandauer Streitstraße beenden die vier Arbeiter ihre Verschnaufpause. Während sie wieder Last auf Last in den blauen Transporter hieven, stehen wir im ersten Stock vor dem einzigen nicht verdunkelten Fenster und kramen in dem Schatz, den Gero Gandert aus dem Keller unter dem Sunset Boulevard nach Berlin gerettet hat.

Wir blättern in Schmähschreiben, die Paul Kohner vor sechzig Jahren als »Jude mit amerikanischem Pass« erhielt, wir finden Vertragsentwürfe und Stapel von Telegrammen zu Projekten, von denen, wie in dieser Branche üblich, die meisten nie realisiert wurden, ein paar aber Filmgeschichte machten. Zwischen Eisenbahn- und Schiffstickets, zwischen Rechnungen von Luxushotels in Wien und Budapest, London und Paris, zwischen Zeitungsausschnitten und Speisekarten von Transatlantik-Dampfern stoßen wir auf Briefe von Freunden und Verwandten, die über das Leben in den Lagern und von den bürokratischen Schikanen des Exils berichten.

Das Durcheinander von banalen und außergewöhnlichen Papieren wirkt so kunterbunt, wie es das Leben war, dessen Zeugnisse in den achtundsiebzig Umzugskisten lagern. Memos und das Exposé für einen amerikanischen Luis-Trenker-Film stecken neben einem Hilfsschreiben vom Mitteilungsblatt der israelitischen Kultusgemeinde in Teplitz-Schönau vom 23. Februar 1938: »Ich möchte Sie sehr höflich bitten, die Zeitung einigen prominenten Amerikanern zukommen zu lassen ...« Und ein Brief Kohners an seine Mutter, die sich weigert, Europa zu verlassen, liegt auf einem Telegramm mit den persönlichen Daten eines Mannes, der dringend ein Visum für die USA benötigt - an den Rand hat der Empfänger lapidar mit Bleistift gekritzelt: »Ask, what sort of affidavit he wants me to write ...«

»Kohner war in Berlin bekannt wie ein bunter Hund«, sagt Gandert. »Als er dann Mitte der dreißiger Jahre zurück nach Hollywood ging, haben sich Hunderte von Leuten an ihn gewandt und um Hilfe gebeten.«

Paul Kohner hat sie gewährt, so gut er konnte. Das Schicksal wollte, dass er es besonders gut konnte. Nachdem Laemmle überraschend die Universal verkauft hatte, kündigte Kohner und wechselte zu Metro-Goldwyn-Mayer. Dort Fuß zu fassen gelang ihm nicht recht. Als 1936 der legendäre MGM-Produzent Irving Thalberg, Vorbild für F. Scott Fitzgeralds Helden Monroe Stahr in »The Last Tycoon«, eine eigene Firma plante, wollte er Kohner engagieren - doch ein paar Wochen später war Wunderkind Thalberg, gerade siebenunddreißig Jahre alt, tot.

In dieser Zeit entdeckte Kohner bei einem Spaziergang über den Sunset Boulevard ein soeben fertiggestelltes Gebäude und beschloss kurzerhand, MGM zu verlassen und sich selbständig zu machen - nicht als Produzent, sondern als Agent.

Er mietete das Büro und begab sich auf die Suche nach Klienten. John Huston war der erste, sein Vater Walter Huston der zweite. Binnen Jahresfrist war die Reihe der Kohner-Klienten lang, erlesen und - trotz einiger prominenter Amerikaner - sehr europäisch.

Eine Liste aus den frühen vierziger Jahren verzeichnet etwa neben den Hustons Curtis Bernhardt und Dolores del Rio, Curt Bois und Vicki Baum, Greta Garbo und Gottfried Reinhardt, Robert Siodmak und Marlene Dietrich, Robert Taylor und Hedy Lamarr, Erich von Stroheim und Peter Lorre, Pola Negri und Lion Feuchtwanger, Fritz Lang und Luise Rainer, Myrna Loy und Paul Henreid, Felix Bressart und Salka Viertel, Alexander Granach und Szöke Szakall, Albert Bassermann und Robert Stolz, Helene Thimig und Ernst Deutsch, Maurice Maeterlinck und Dolly Haas.

Nach zwei Jahrzehnten im Hollywood-Geschäft verfügte Kohner über hervorragende Verbindungen, die nicht nur seiner Agentur und seinen erfolgreichen Klienten zugute kamen. So findet sich unter dem Datum vom 12. November 1940 eine saloppe Notiz an den Agenten-Kollegen Saul Collins, dem Kohner den Regisseur des »blauen Engel« für ein Comeback andient:

»Dear Saul, I just had a brainstorm, a wonderful man for your picture who could be gotten with a very interesting proposition, would be Josef von Sternberg ...«

Die meisten Briefe, Telegramme und Inter-Office-Memos in diesem Karton aber handeln nicht von Personen, die in der Filmkolonie schon einen Namen hatten. Sie zeugen vielmehr von den unermüdlichen Bemühungen Paul Kohners, filmunerfahrene Europa-Flüchtlinge zu vermitteln. Nach dem »Anschluss« Österreichs und dem Münchner Abkommen begann jedoch der Ansturm von Hilfesuchenden, seine Mittel und Möglichkeiten zu überschreiten. Wenn er auch über sechzig Affidavits unterzeichnete,72 mit denen er sich verpflichtete, persönlich für den Unterhalt der Exilanten aufzukommen - im Ernstfall wäre er dazu weder in der Lage gewesen noch hätten die meisten Ankömmlinge diese Art von individuellen Almosen gewollt.

Paul Kohner versammelte deshalb nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Filmkünstler aus dem deutschen Sprachraum um sich, Klienten wie Nicht-Klienten: Ernst Lubitsch, Billy Wilder und Henry Koster, Gottfried und Wolfgang Reinhardt, Charlotte und William Dieterle, Mia und Joe May, Salka und Berthold Viertel, Conrad Veidt und Walter Reisch, Fritzi Massary und Erich Charell. Gemeinsam gründeten sie Anfang Oktober 1939 den European Film Fund,73 eine gemeinnützige, also auch steuerbegünstigte Organisation, in deren Kasse die Spitzenverdiener unter den Emigranten monatlich einzahlten, um das Überleben der weniger Erfolgreichen zu ermöglichen - die wiederum, sobald sie Arbeit gefunden hatten, sich an dem Unterhalt der Nachfolgenden beteiligen sollten.74

»Die Neuankömmlinge zogen in kleine Bungalows und Appartements ein. Sie waren begierig darauf, mit der Arbeit zu beginnen, obwohl sie keine klare Vorstellung hatten, was man von ihnen erwartete«, schreibt Frederick Kohner in »Der Zauberer vom Sunset Boulevard«: »Hoffnungsvoll und arbeitseifrig erschienen sie im Büro meines Bruders und warteten dort in ihren dicken Anzügen, gestärkten Hemdkragen und wetterfesten Schuhen.«75

»Telefonlisten, Aktenvermerke - Kohner hat einfach alles aufgehoben. Wann ihn wer aufsuchte oder anrief, das kann man auf die Stunde genau feststellen«, sagt Gandert, der Filmbesessene, mit leuchtenden Augen: »Jeder seiner Schritte lässt sich verfolgen. Wir haben allein Briefe von mehr als einem halben Tausend Personen. Und über dreihundert Manuskripte, viele unbekannt und unveröffentlicht.«

Draußen zieht eine Wolke vor die Sonne, und der abgedunkelte Lagerraum versinkt im Zwielicht. Gandert und ich schleppen die beiden Kartons von dem Tisch am Fenster zurück zu dem Regal im hinteren Teil der Halle und stellen sie an ihren Platz zwischen den anderen Umzugskisten.

Der Weg hinaus führt wieder vorbei an altertümlichen Maschinen, an Schränken mit Kostümen und Regalen, in denen silberne Filmrollen lagern. Neben ein paar bunten Torsi, über denen durchsichtige Plastikplanen wie Regenhäute hängen, bleibt Gandert abrupt stehen.

»In dem Nachlass findet sich unendlich viel über das Verlöschen der jüdischen Kultur in Deutschland und Osteuropa ...« Gedankenverloren rückt er seine Brille mit Goldrand zurecht und streicht dann über den verzerrten Kopf eines Puppentorso, bei dem es sich entweder um Asta Nielsen oder um Ringelnatz handeln soll. »Manchmal denke ich mit Wehmut darüber nach, dass ich längst auf dem Friedhof liegen werde, wenn in zahllosen wissenschaftlichen Arbeiten aus diesem Material zitiert wird ... Denn aus dem, was Kohner zusammengetragen hat, lässt sich eine exakte Landkarte des Exils zeichnen.«

Über den Innenhof hallt noch immer Rockmusik. Der blaue Transporter und die Männer, die ihn beladen haben, sind nicht mehr zu sehen. Die Maisonne scheint so warm und hell, als habe sie sich von Kalifornien hierher verirrt. Auf der zwanzigminütigen Fahrt von Spandau zurück in die City erzählt Gandert, der eifrige Landvermesser auf der Terra incognita des Exils, auf welchen Umwegen ihn sein Lebenslauf zur Filmgeschichte und damit zu dem Schatz vom Sunset Boulevard geführt hat.

Nachdem er seine Hitler-Jugend mit dem Abitur beendet hatte, versuchte er sich als Lokalreporter in Oldenburg und schrieb nebenher Zehn-Zeilen-Filmkritiken für die Hannoversche Abendpost, deren Chefredakteur damals, 1948, Henri Nannen war. In diesen ersten Nachkriegsjahren begann seine große Liebe zum Film, ohne die Gandert vermutlich der unauffällige Durchschnittsbürger geworden wäre, als der er auf den ersten Blick und von ganz weitem erscheint. So aber verlief sein Leben hektischer und abenteuerlicher. Während des Studiums in München, arbeitete er als Geiselgasteig-Reporter des Film-Echo. Später, in Berlin, spezialisierte er sich auf das Ostblock-Kino.

»Ich hatte sehr gute persönliche Kontakte zur DEFA, war dreimal bei den Karlsbader Filmfestspielen, über die ich für den NDR berichtete. Obendrein habe ich ein paar DDR-Zensurskandale aufgedeckt, immer unter meinem vollen Namen. Tja, 1958, nach Rückkehr von dem dritten Festival, haben sie mich dann in Ostberlin eingesperrt - als angeblichen Spion.«

Weil er einen Bericht über das Festival auch im Auftrag des Bundesministeriums für gesamtdeutsche Fragen abgefaßt und außerdem für den Spiegel in der DDR recherchiert hatte, ließen die SED-Bonzen Gandert wegen Spionage sowie »schwerer staatsgefährdender Propaganda und Hetze« zu drei Jahren und neun Monaten Zuchthaus verurteilen - die Untersuchungshaft wurde »wegen hartnäckigen Leugnens« nicht angerechnet.

»Ein absurder stalinistischer Schauprozess. Als Öffentlichkeit fungierten dienstfreie Richter und Staatsanwälte«, sagt Gandert. »Drei Jahre weniger sechs Wochen habe ich dann in Potsdam und Brandenburg gesessen.«

Seiner Filmleidenschaft tat die Haft keinerlei Abbruch. In den siebziger Jahren, Gero Gandert war inzwischen Abteilungsleiter der Berliner Kinemathek, erwuchsen aus der jahrelangen intensiven Beschäftigung mit dem deutschen Stummfilmkino erste Kontakte mit Filmkünstlern, die vor Hitler nach Hollywood emigriert waren. dass er 1976 das einzige noch vorhandene Originalmanuskript zu »Doktor Caligari« entdeckte, dem international berühmtesten deutschen Stummfilm, brachte ihm eine Einladung zu einer Vortragstournee durch die USA ein. In Los Angeles traf er Curtis Bernhardt und John Pommer, Henry Koster, Billy Wilder - und Paul Kohner, der die Rechte an »Doktor Caligari« besaß.

»Von da an konzentrierte ich mich ganz auf Amerika. Ich habe mehrere Exil-Retrospektiven für die Berliner Filmfestspiele mitentwickelt, ich habe eine Ausstellung mit Plakaten der zwanziger Jahre gemacht, die nach New York ins Museum of Modern Art kam, auch nach Berkeley und ins Los Angeles County Museum. Das ergab jedes mal wieder eine Reise, auf der ich meine Kontakte pflegen konnte. Und eines Tages habe ich eben gesehen, da liegt dieser ungeheure Schatz im Keller, der langsam verderben würde, wenn man ihn nicht birgt. Behutsam habe ich angefangen, Paul Kohner davon zu überzeugen, dass wir ein seriöses Institut sind mit einem besonderen Interesse an dem Schicksal und der Arbeit von Emigranten und dass wir sein Archiv gerne für ein zukünftiges Berliner Filmmuseum übernehmen würden.«

Die Stiftung Deutsche Kinemathek residiert am Theodor-Heuß-Platz, direkt gegenüber dem britischen Naafi-Gebäude. Der Aufzug, mit dem wir in den vierten Stock fahren, knarrt so gefährlich, als sei seine Mechanik komplett aus morschen Balken gebaut. Das alte Haus riecht nach Linoleum, Bohnerwachs und dem Muff der fünfziger Jahre. Mein Cicerone geleitet mich durch die langen Gänge, die sich durch das Gebäude fressen. Er erzählt von der Arbeit an seinem »Handbuch des Films der Weimarer Republik«. Das zukünftige Standardwerk soll in vierzehn Teilen erscheinen, für jedes Jahr, das die erste deutsche Demokratie dauerte, ein Band; der letzte »Gandert« dürfte erst in den zwanziger Jahren des nächsten Jahrtausends fertig werden.

In den Amtsräumen, in die ich geführt werde, herrscht eine eigentümliche Mischung aus Ordnung und Chaos; eine bunte Tristesse aus Akten, Topfpflanzen und Plakaten, interessanten Büchern und langweiligen Formularen, die in wilden, wackligen Stapeln durcheinander liegen. Gero Gandert, den man schwerlich einmal antrifft, ohne dass er einen Wust Papiere und ein, zwei Ordner mit sich herumschleppt, fügt sich hier ein wie eine Blume ins monotone Wiesengrün. Seine kreative Nischenexistenz verkörpert dieses Westberliner Gemenge aus bürokratischem Verwaltungswillen und freiheitlichem Hang zur Unordnung.

Durch die offenen Fenster dringt ohrenbetäubender Verkehrslärm herauf. »So sehr ich die Öffnung der Mauer begrüße, weil Berlin verdammt provinziell geworden war«, spricht Gandert gegen das Getöse an, »ein Remake der vergangenen Größe wird es kaum geben. Denn das entscheidende Element fehlt. Ohne das liberale jüdische Bürgertum, das die Weimarer Republik geprägt hat, ist eine Neuauflage nicht möglich. Aber Berlin als Metropole, als eine der interessantesten Städte der Welt, das kann ich mir gut vorstellen.«

»Wird die Exil-Tradition noch die Identität stiftende Bedeutung haben können«, frage ich Gandert, »die sie, natürlich weitgehend beschränkt auf ihre parteikommunistischen Vertreter, für die DDR besaß? Und werden die Werke der linksliberalen, demokratischen Intelligenz, die vor Hitler in die USA emigrierte, weiterhin einen herausragenden Einfluss auf das kulturelle Leben eines vereinigten Deutschland ausüben, wie es seit den sechziger Jahren in der Bundesrepublik der Fall war?«

»Wie es sein wird?« Gandert zuckt mit den Schultern. »Das hängt ja von uns ab ... Wissen Sie, dass ich in der SPD bin?« Er geht zum Fenster und schaut hinunter auf den menschenleeren und autovollen Theodor-Heuß-Platz. »Ein vereinigtes Deutschland hätte allen Grund, sich auf seine antifaschistischen demokratischen Traditionen zu besinnen. Vielleicht werden die Leute von drüben dafür eine geschärfte Sensibilität mitbringen. Von denen könnten wir lernen, was für tolle Leute nach Moskau emigriert sind, um die wir uns bisher nicht gekümmert haben. Und die Ostdeutschen werden lernen müssen, welche tollen Leute in die USA gegangen sind, von denen sie bis jetzt nichts wissen durften.« Gandert dreht sich herum und sieht mich an. »Achtzig Prozent meiner Freunde sind heute zwischen fünfundsiebzig und neunzig Jahre alt, Emigranten, die alle demnächst tot sein werden. Die Begegnung mit ihnen hat mein Leben verändert, hat ihm eine neue Dimension gegeben. Wenn mich jemand fragt, sage ich immer: Soviel Humanität, soviel Menschlichkeit wie man bei den exilierten deutschen Juden antrifft, kann man in Deutschland mit der Laterne suchen ...«

7

»Erinnerungen lassen sich nicht in Schubladen und Fächern aufbewahren, sondern in ihnen verflicht sich unauflöslich das Vergangene mit dem Gegenwärtigen.« 76

Café Kohner • Die Klimaanlage brummt lauter denn je. Auf den Fenstern steht die Nachmittagssonne. Unsere Sandwichs haben wir aufgegessen und dazu viel wunderbar wässrigen amerikanischen Kaffee getrunken.

»Seit fünfzig Jahren ist John Huston mein Klient, ich mag ihn sehr, er ist ein wunderbarer Mann. Nie haben wir einen Vertrag geschlossen, das läuft alles auf Handschlag.« Paul Kohner sitzt an dem kleinen Tisch im hinteren Teil des Büros. »Als ich John kennenlernte, war er noch Schriftsteller«, sagt er, »und Schriftsteller gab es damals in Hollywood eine unerhörte Menge! Vor allem Europäer.«

Zu dieser Vielfalt hat Paul Kohner selbst nicht unwesentlich beigetragen. Als Ende 1939 die Nachrichten von der verzweifelten Lage der in Südfrankreich von den Nazis eingekesselten Autoren - darunter Lion Feuchtwanger, Alfred Döblin, Walter Mehring und Heinrich Mann - nach Kalifornien drangen, überredete Kohner persönlich die Bosse der vier größten Produktionsfirmen, den in der Regel filmunerfahrenen Schriftstellern sogenannte »Notverträge« zu geben. Diese Anstellungen waren zwar auf ein Jahr beschränkt und äußerst niedrig dotiert. Durch sie gelangten die Flüchtlinge jedoch in den Besitz der lebensrettenden amerikanischen Einreisevisen. Sie wiederum ermöglichten die Ausreise aus Frankreich und den Transit durch Franco-Spanien und Portugal.77 Paul Kohner half so entscheidend mit, einen nicht unerheblichen Teil der deutschsprachigen literarischen Elite vor KZ und Vernichtung zu retten.

»Ich ging zu MGM, zu Louis B. Mayer«, erzählt der alte Mann, »und erklärte ihm unseren Plan: ›Wenn Sie bereit sind, in der Woche für zehn Schriftsteller je hundert Dollar zu geben, bekommen Sie die Leute für zweiundfünfzigtausend Dollar im Jahr. Was immer die auch schreiben, gehört Ihnen. Wenn Sie nur ein oder zwei Manuskripte davon gebrauchen können, haben Sie schon das ganze Geld wieder rein.‹ Mayer hat gleich zugesagt. Dann ging ich weiter zu Warner Brothers, zu Fox und zur Columbia. Da saß der Harry Cohn, der war der schwierigste: ›Ach, ich nehme nur fünf Schriftsteller‹, sagte der. Sagte ich: ›Du bekommst zehn oder gar keinen.‹ Auf die Art haben wir damals vierzig deutsche, ungarische, österreichische Schriftsteller in den Studios untergebracht.«

Es ist inzwischen früher Nachmittag, und Paul Kohner macht einen leicht erschöpften Eindruck. Doch das Erzähltalent des alten Herrn lässt sich von physischer Schwäche nicht beeindrucken. Amüsiert erinnert er sich, wie Thomas Mann ein Jahr lang kein Wort mit ihm gesprochen hat, weil der oberste Dichterfürst dieses Neuen Weimar am Pazifik zu der Feier von Albert Bassermanns achtzigstem Geburtstag nicht eingeladen worden war, die in Kohners Haus stattfand. Ein paar Minuten später höre ich von einem Treffen mit dem mysteriösen Klienten, der B. Traven war, sich aber als dessen Cousin ausgab; kurz darauf von den Begegnungen mit Bert Brecht, der Kohner nie recht geheuer erschien.

»Paul Kohners freundlich-helle Agentur am Sunset Boulevard«, schrieb die New Yorker Emigrantenzeitung Aufbau am 4. Oktober 1940 in einer Hollywood-Reportage, »ist von morgens bis abends eine Art Treffpunkt der Träger all jener Namen, die einst in fetten Lettern die Feuilletons und Theaternachrichten Deutschlands, Oesterreichs, Ungarns und der Tschechoslowakei, ja zum Teil auch die von Paris und London zierten.«

»Einmal habe ich die Deutschen dann wunderbar bestohlen«, freut sich Kohner, »das war eine gute Tat, schließlich hatten wir ja Krieg.«

Mit weiten Gesten beschreibt er, wie eines Morgens Nelly Mann zu ihm kam und ihn um Hilfe für ihren Ehemann bat, der mittellos und abhängig von den Unterstützungen seines Bruders Thomas in Hollywood lebte: Heinrich Mann sei kurz davor, sich das Leben zu nehmen! Der Autor des »Professor Unrat«!

»Natürlich hatte er alle Rechte an dem Roman längst verkauft. Aber wer wollte das in diesen Zeiten nachprüfen? Also haben wir einen Vertrag geschlossen, über ein mexikanisches Remake des ›blauen Engel‹.«

Ob der Film gedreht wurde? Kohner wendet die Handflächen nach außen und verzieht spöttisch die Mundwinkel: »Keine Ahnung. Aber Heinrich Mann konnte eine Weile von dem Geld existieren.«

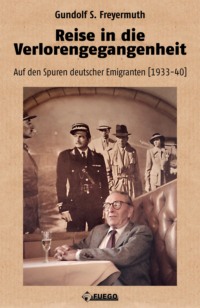

Ein Foto, das bei Gelegenheit des historischen Geschäftsabschlusses aufgenommen wurde, zeigt den jugendlichen Agenten an der Seite eines würdigen älteren Herrn, der sich aus dem 19. Jahrhundert in die Moderne verirrt zu haben scheint und - physiognomisch dem Professor Unrat gleichend - an Kohners kalifornischem Schreibtisch den Vertrag unterzeichnet.

»Also hat er sich nicht das Leben genommen«, lacht Kohner, doch sein Gesicht wird sofort ernst: »Dafür wenig später die Nelly. Der konnte keiner mehr helfen.«

»Wie wurde bestimmt, wer Unterstützung vom European Film Fund bekam und in welcher Höhe?«, frage ich.

»Ach, das lief alles recht informell und problemlos ab«, sagt Kohner. »Wir trafen uns während des Krieges jedes Wochenende bei dem einen oder anderen in der Wohnung. Meistens bei uns zu Hause. Wir hatten einen richtigen Kaffeeklatsch. Da kam, wer kommen wollte. Das Haus war am Sonntag voll von Menschen. Meine Frau hat das natürlich nicht immer begeistert, aber es musste halt sein. Man trank seine Tasse Kaffee, aß seinen Kuchen, Pflaumenkuchen oder Krapfen, was es gerade gab, und unterhielt sich darüber, wer neu eingetroffen war, wer Hilfe nötig hatte.«

Paul Kohner steht auf und geht mit weiten, steifen Schritten zwischen Schreibtisch und Besucherecke auf und ab.

»Ob jemand verheiratet war, ob er Kinder hatte, davon hing eben die Höhe der Unterstützung ab. Gewöhnlich konnte man mit fünfundzwanzig Dollar in der Woche ganz gut auskommen. Damals kostete ein Burger im Hamburger Hamlet nebenan nur zehn Cents, nicht wahr ...«

»Wie lange hat der Hilfsfond existiert?«

»Den habe ich nie eingehen lassen«, sagt Kohner. »Warum auch? Hilfe brauchen irgendwelche Menschen immer.«

Nach dem Ende des Krieges schickte der European Film Fund gar Geld nach Deutschland, etwa an die Schauspielerin Henny Porten, die in Not geraten war.

»Wenn die Leute sich anständig verhalten hatten, als die Nazis kamen, haben wir das durchaus gemacht«, sagt Kohner. Er lässt, am Ende der kurzen Wanderung, sich leicht stöhnend in das Besuchersofa sinken. »Heute unterstützen wir ältere Filmleute hier in Kalifornien, das sind oft schon die Kinder der Emigranten von damals, viele ohne richtige Altersversorgung, nicht wahr ... Kein Vergleich natürlich zu den Kriegsjahren, da brauchten ja Hunderte Hilfe, manchmal war das ganze Büro voll mit Leuten, die einem die schrecklichsten Geschichten aus Europa erzählten ...«

»Wann sind Sie das erste Mal nach dem Krieg wieder nach Deutschland gekommen?«

»1951, und zwar widerwillig«, sagt Kohner, ohne überlegen zu müssen. »Ich wollte eigentlich keinem Deutschen die Hand reichen. Weil man nie wusste, was der während der Nazizeit gemacht hatte. Aber ich musste mein Geschäft weiterführen, und es gab schließlich auch einen Haufen anständige Leute.«

Bis in die achtziger Jahre blieb Paul Kohner der Brücken-Kopf der deutschsprachigen Schauspieler und Regisseure in Hollywood. Zu seinen Nachkriegsklienten zählten im Laufe der Jahre O. W. Fischer und Hildegard Knef, Senta Berger und Oscar Werner, Heinz Rühmann, Horst Buchholz, Curd Jürgens, Gert Fröbe und Bernhard Wicki.

»Ich möchte nicht«, sagt Paul Kohner, als ich mich verabschieden will, »dass unser Gespräch traurig endet.« Er lacht verschmitzt. »Ich kenne das nämlich schon. Die Leute hören sich an, was ich zu erzählen habe, und hinterher denken sie, ich wäre ein trauriger Mensch. Dabei ist alles ziemlich lange her, und außerdem waren auch die verzweifeltsten Flüchtlinge nicht den ganzen lieben langen Tag traurig.«

Der alte Mann geht zu seinem Schreibtisch und greift zielsicher in einen der Papierstapel.

»Deshalb habe ich von zu Hause etwas mitgebracht, ein Gedicht, das Anfang der vierziger Jahre ein Emigrant für mich geschrieben hat. Der Verfasser nannte sich Osso van Eyss, das Gedicht heißt ›Zweisilbige Ballade‹, und wenn Sie es mir erlauben, möchte ich das jetzt vorlesen ...«

Paul Kohner setzt sich vor dem Plakat zu »SOS Eisberg« in Positur, Ernst Udets überlebensgroßer wilder Schopf und Leni Riefenstahls theatralisch-entschlossene Miene überragen ihn um einen Kopf. Mit amüsierter Stimme beginnt er zu deklamieren: »Der A- / donis / Kohn hieß. / Viele / schwüle / Ziele / hatt' er, / da der / Vorhang / vor hang ... / Tiefer / griff er / in den / linden, / harten, / zarten / Dusen- / Busen / Misses / Lissies / Und die / Gundie / presst er / fester, / haschte, / naschte / süße / Küsse, / zwickte, / drückte / ihre / Niere ... / Später / brach er / auf dann, / kauft dann / bei dem / Seiden- / Schneider / Kleider, / Rosen, / Dosen, / Zipper- / Slipper, / Tanzschuh, / Handschuh, / Reitdress, / Nightdress ... / Ein Kohn - / kein Kohn ...«

Nachtrag. Den Optionsvertrag, mit dem er das Archiv in seinem Keller nicht an eine der zahlreichen amerikanischen Universitäten verkaufte, die sich um den Schatz vom Sunset Boulevard bemühten, sondern an die Berliner Kinemathek, hat Paul Kohner im Dezember 1987, zweieinhalb Jahre nach unserem Treffen, in seinem Büro unterschrieben. Bevor es allerdings zu der geplanten feierlichen Übergabe in Westberlin kommen konnte, erhielt ich Post, »from another Paul Kohner client«:

»Der 20. März 1988 war ein strahlend schöner Frühlingssonntag, wie er kalifornischer nicht geht«, schrieb der Schauspieler und Rockmusiker Reiner Schoene: »Wer sich der Aussegnungshalle des Jewish Hillside Memorial Cemetery näherte, hörte beerdigungsuntypische Klänge, nämlich Wiener-Walzer-Dreiviertel-Takte. Eher heiter. Neben dem Sarg stand eine amerikanische Flagge aus blauen, weißen und roten Nelken, als wehende Fahne arrangiert. Erst dachten wir: Das ist die hauseigene Flagge; aber dann wurde dieses starspangled banner mit zum Grabe getragen, es war also speziell für Paul Kohner ge-ikebanat worden. Den Patriotismus der alten Immigranten finde ich allerdings sehr verständlich. Amerika war ja, mehr als wir es uns heute vorstellen können, die NEUE HEIMAT ...

In der Halle, rundum vier gläserne Wände, nebenan der San-Diego-Freeway, der 405er, gab's dann vier Reden: ein Journalist von der Los Angeles Times sprach, danach Gary Salt, der neue Agentur-Owner, und zum Schluss Kohners Kinder Pancho und Susan. Auch eher heiter. Wenn man Paul nicht sehr gut gekannt hatte, jetzt lernte man ihn kennen. In der Trauergemeinde saßen reichlich deutsche und österreichische Altemigranten. Viele Yamakas auf den Häuptern. Unter den sechs Sargträgern waren Billy Wilder und Charles Bronson ...

Während wir an Walter Kohner, dem letzten der drei Kohner brothers, und der gesamten family vorbeischritten, Hände drückten und Worte sagten, spielte »La Paloma«. Es war eine würdevolle und angemessene Feier, aber eben auch eine ungewöhnlich heitere. Ein Mann trat seine letzte Reise an, der ein langes, erfolgreiches Leben gelebt hatte, you know, nicht wahr ...«