Kitabı oku: «Fast am Ziel», sayfa 6

Wie es mit Österreich weiterging, wissen wir ja schon, und Muggia bekam seine Lage unmittelbar am Eisernen Vorhang auch nicht gut. Aber jetzt, wo es wieder so mitten in Europa liegt wie der Leipziger Platz in Berlin – wieso macht da das ‚Risorta‘ zu: ‚dauerhaft‘, wie man mit WLAN-Anschluss hätte erfahren können. Familienstreitigkeiten wahrscheinlich: Die Mutter war am Herd tot zusammengebrochen, den kellnernden Sohn drängte es an die Töpfe, aber sein einkaufender Bruder wollte nicht bedienen, oder so, jedenfalls fuhren wir weiter, die Küste entlang, und wenig später erreichten wir Slowenien: Ein blaues Schild mit zwölf gelben Sternen – das war’s.

All diejenigen, die so jung sind, dass sie die europäischen Grenzkontrollen nicht mehr miterlebt haben, können sich kaum noch vorstellen, wie mühsam es früher war, von einem Land zum anderen zu reisen, und denjenigen, die es erlebt haben und die durch ihr politisches Verhalten diese Errungenschaft aufs Spiel setzen, denen ist es egal: Sie bleiben sowieso da, wo sie hingehören – in ihrem Reihenhäuschen; und wenn sie doch all-inclusive an den bulgarischen Goldstrand fliegen, sind sie Zollkontrollen gewohnt und verstecken den Schnaps in der vollgesudelten Unterwäsche. Sigmar Gabriel nennt sie ‚Pack‘, was nicht besonders sozialdemokratisch klingt. Gern würde ich, der wohl kein Sozialdemokrat ist, glauben, dass die Menschen immer besser werden. Schade bloß, dass gerade dort so viele nachwachsen, wo ich die Moralvorstellungen von der Beschneidung bis zur Steinigung nicht teile.

84

DER ISTRISCHE KOPF

UMWEG #19

Wir waren uns einig, dass es in Slowenien anders aussah als in Italien. Die Berge? Die Häuser? Vielleicht lag es nur an den unleserlichen Schildern. Doch gleich an der Peripherie des ersten Ortes grüßten die vertrauten Supermärkte, riesig, und Unmengen von neuen Autos, zum Verladen bereit. Massenkonsum, Globalisierung, Standortvorteil. Die Welt 2016. ‚Koper‘, Giuseppe hatte es italienisch ‚Capodistria‘ genannt: das Haupt Istriens.

Wir kreisten rund herum um den Kopf, sahen ihn vom Gebirge und von der Uferpromenade aus und spähten hinein in die Altstadt, die ich mit meinen fußrüstigen Eltern noch problemlos hatte durchfahren können. Also, näher als Rafał illegal parkte, nachdem wir mehrere Verbotsschilder missachtet hatten, ging es wirklich nicht. Wir waren fast am Rathaus, gleich bei der Basilika, und ein nahezu mondänes Café oberhalb herrschaftlicher Stufen gab es auch. Ungefähr zwölf Tische, nur drei besetzt. Silke und Rafał tranken mir zur Gesellschaft einen ‚Cappuccino in Capodistria‘ und ließen mich wie zuvor besprochen an meinem Negroni zurück, um den Ort zu erkunden. Wenn alle Invaliden vor jedem Portal aussteigen könnten, wenn alle Obdachlosen jede Grandhotel-Terrasse besuchen dürften – wäre die Welt dann besser?

Der Platz sah sehr venezianisch aus und ziemlich ehrwürdig. Er war so schön geräuscharm. Autolosigkeit bekommt den Orten. Der Himmel hatte dieses makellose Blau und die Gebäude dieses irdene Weiß – es war so friedlich. Ohne die paar wenigen Menschen wäre es zu leer gewesen. Die Glocken im Campanile läuteten vor sich hin, halb eins; dabei wusste sowieso jeder, wie spät es war. Das Smartphone hat die Armbanduhr ersetzt, die Bilder herrschen über die Worte.

85

RÜCKBLENDEN UND LACHNUMMERN

UMWEG #20

Zwischen 1975 und 1990 habe ich meine Jahresfilme gedreht. Ich habe gelebt, um zu filmen und gefilmt, um zu leben. Jetzt, 2016, hält man einfach sein Handy in die Luft. Damals musste man sich jede Einstellung genau überlegen. Filmen war teuer, und die traurige Kapitalisten-Erkenntnis ist: Was nichts kostet, ist nichts wert. Dafür war dann der fertig geschnittene Film eine Kostbarkeit, für mich jedenfalls. Der Film ist besser geeignet, eine Reise zu beschreiben, als ein Text es ist; man kann ihm zusätzlich die passenden Geräusche und die passende Musik unterlegen.

Als ich noch in der Grundschule war, hatte ich den Ruf, lustige Geschichten zu erzählen, und bevor ich vor der Klasse ein Ferienerlebnis zum Besten gab, bekam ich wohltuenden Applaus als Vorschusslorbeeren. Meine Eltern waren gerade aus Meran zurückgekommen und erinnerten sich, wie sich während eines Mittagessens der Himmel verfinsterte und es zu krachen und zu blitzen begann. Mein Vater sprach den Hoteldirektor an, der gemächlich die Reihen der Speisenden durchschritt: „Geht jetzt die Welt unter?“, fragte Guntram fröhlich-ängstlich. Ich verkündete die Antwort vor der Klasse: „Ach, das ist nur ein kleines Gewitterle.“ Keiner lachte. Keiner fand es komisch. Dass ich mich an diese unerhebliche Episode bis heute erinnere, hat etwas damit zu tun, dass ich mir damals vornahm, nie mehr eine Geschichte ohne ‚Pointe‘ zu erzählen, obwohl ich dieses Wort wahrscheinlich noch gar nicht kannte. Ich hasse Geschichten, die in kein schlüssiges Ergebnis münden. Gemeinerweise trifft das auf das meiste zu, was Menschen so von sich geben: Sätze wie Kotze. Wenn man fremden Unterhaltungen zuhört, ist es ganz leicht, an der Menschheit zu verzweifeln. Nichts als akustischer Sperrmüll. Aber bornierte Belehrungen sind auch nicht besser. Lieber will ich kunstreich belogen werden, als mich von Wahrheiten langweilen zu lassen, an denen ich nichts ändern kann.

Als ich noch jung war, Anfang zwanzig, eine Zeit also, in der man die Möglichkeiten der eigenen Einflussnahme zu überschätzen pflegt, hatte ich mich, wie mein Vater ja bereits dreißig 86Jahre vor mir, mehr um mein eigenes Vorwärtskommen geschert als um das der Menschheit, die mir inzwischen weitgehend recht gibt und sich über die sturen Eiferer von damals lustig macht. Ja, immer war ich lieber lustig als eifrig; darin habe ich meinen Vater übertroffen, der viel Sinn für Komik hatte, aber großen Eifer brauchte, um aus dem altmodischen Offiziershaushalt seiner Eltern in seine eigene Familie hineinzuwachsen, mit einer anpassungswilligen Frau und einem schwierigen Sohn. Meinen Mangel an politischem Engagement kann ich also sowohl genetisch wie mit Milieuschädigung begründen. Mehr können Historiker nicht verlangen. Weltverbesserer eigentlich auch nicht. Und um wie die Dubarry unter die Guillotine zu geraten, bin ich mit 70 eigentlich zu alt (sie war 50). Aber wenn doch, dann will ich nicht geköpft werden, sondern allenfalls enthauptet. Etikette sind mehr noch als Geld der Kitt im Mauerwerk der Gebildeten. Man schweigt, man spricht.

Seit ich denken kann, liebe ich Witze. Irene verabscheute Witze, noch mehr Witze-Erzähler. Das verstehe ich: Meistens sind sie humorlos und haben kein bisschen Sinn für Situationskomik. Wenn man sich nicht über ihren Witz, dessen Pointe schon nach dem zweiten Satz klar ist, das Zäpfchen aus dem Gesicht lacht, fragen sie womöglich noch: „Ach, Sie haben wohl keinen Humor?“

Lieber lese ich deshalb Witze und habe ‚Witze‘ sogar als Lesezeichen gespeichert. Da gefallen mir dann die unsympathischsten Sachen, die ich ungern erzählt bekäme wie: „Ich weiß gar nicht, welches Kind meine Frau meint, das ich angeblich unfair behandle? Thomas, Anton oder das fette hässliche?“

Ich war Einzelkind, darum finde ich das vielleicht lustig. Es ist boshaft und betrifft mich nicht. Das meiste, was Menschen so daherreden, kann man als Palaver bezeichnen. Ich will meinen Frieden damit machen und die Gesamtheit all meiner Texte über das Unterwegssein von Mai bis Oktober 2016 einsichtig als ‚Palaver‘ bezeichnen, ein etwas netteres Wort für ‚Geschwätz‘. Das ist nicht kokett gemeint, sondern demütig, und das nicht ironisch, sondern aufrichtig.

Ein Palaver dient dazu, einander kennenzulernen und abzuschätzen, bevor man zur Sache kommt. In einigen Kulturen ist das Palaver als überflüssig verpönt, in anderen unerlässlich, was mir viel mehr einleuchtet. Wie jemand auf die Mitteilung „Gestern Mittag hat es aber ziemlich geregnet“ reagiert, 87ist doch hochinteressant und gibt viel Aufschluss über die Persönlichkeit des Gesprächspartners, also darüber, wie er zu behandeln ist. Sagt er: „Ja, ziemlich“ oder „Ach, das hab ich gar nicht bemerkt, ich hatte blöderweise meine Munition schon verschossen und war so damit beschäftigt, den Kassierer am Bankschalter irgendwie mit den Fäusten totzukriegen, damit er mich später bei einer Gegenüberstellung nicht verpfeifen würde, weil er nun mal mein Gesicht gesehen hatte, nachdem mir die Strumpfhose vom Kopf gerutscht war, dass ich gar nicht auf die Bewölkung geachtet habe.“? Vielleicht sagt er auch: „Solch oberflächlicher Quatsch wie Wetter interessiert mich überhaupt nicht. Gehen wir ficken?“

Man kann das Palaver auch mit sich selbst machen, das führt natürlich zu den allerbesten Bonmots im Dialog, so wie auch Schachspielen gegen sich selbst im Film gern als Stilmittel genutzt wird, um darzustellen, wie gewitzt der Mörder ist, ohne ihm für Zuschauer unverständliche Texte in den Mund legen zu müssen. Im Allgemeinen kommt es ja nicht darauf an, was man erzählt, sondern wie man es erzählt, denn wer wirklich etwas zu sagen hat, wählt ein anderes Medium und ein anderes Forum, das noch weniger unterhaltsam ist.

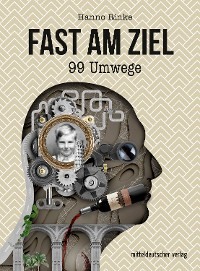

Hanno (1952)

Hanno (1972)

88Günter Neumann war in den Fünfzigerjahren des vorigen Jahrhunderts ein bekannter Kabarettist. Er schrieb irrsinnig witzige Texte. Mit meinen Eltern hockte ich vor dem Radio und lernte, wie Komik erzeugt wird. Mein Vater konnte das auch sehr gut, und Pali war ein Meister darin. Aber was ist von all dem übrig? Wir haben gelacht. Bis ans Ende meines Lebens werde ich mich an unser Lachen erinnern; die Anlässe habe ich vergessen. Das muss reichen, reicht aber nicht allen. Der unerschütterliche Glaube an posthumen Jubel hilft manchem Kultur-Erzeuger dabei, weiterzumachen. Von Tag zu Tag wird dieser Glaube allerdings unrealistischer, wenn man seine Augen auf die Wirklichkeit, also das Display, richtet: Wer mir heute nicht applaudiert, ist morgen tot. Und wenn nicht, zieht er sich morgen etwas Neues rein. Trotzdem ist immer wieder jeder Film schön, in dem Nachkommen in den Nebenrollen in der letzten Kammer in einer morschen Kiste irgendwas entdecken, und dann tritt als Rückblende erstmals der Hauptdarsteller auf, falls es sich dabei – wie meistens – um Meryl Streep handelt, ist er eine Frau. Nun wird die Vergangenheit aufgerollt und rührt zu Tränen. Vergangenheit ist eben erst zu Ende, wenn niemand mehr von ihr weiß.

89

RÜCKZU

UMWEG #21

Silke und Rafał waren zurück. Sie hatten betrachtet, was von der glorreichen Herrschaft Venedigs übrig geblieben war und was in den Schaufenstern der Gegenwart auslag. Die Turmuhr schlug eins, ihre kürzeste Stundenmitteilung, die Tauben stritten um einen Fetzen Brot, und Silke holte ihr Portemonnaie aus der Handtasche.

Wir fuhren denselben Weg zurück, den wir gekommen waren. Schon bei kurzen Ausflügen mag ich das nicht. Bei langen Reisen wäre es ein dramaturgisch unverzeihlicher Fehler. In meiner Familie hieß das: ‚Auf hinzu‘ sind wir so gegangen, gefahren, geflogen, ‚auf rückzu‘ haben wir es so gemacht. Ein Trost war, dass wir nun schon wussten, welche beiden Restaurants uns am Wegesrand erwarteten.

Ich war sehr für das auf dem Hinweg zweite, also jetzt erste. Irrtümer zugeben, das kann ich. Bei näherer Betrachtung war Totalverzicht noch attraktiver als dieser Schuppen. Dafür machte beim Nichtvorbeifahren, sondern Anhalten das erste Lokal, also jetzt zweite, einen kompetenten Eindruck. Der wurde durch die Anzahl der Gäste bestätigt. Gern hätte ich, nachdem ich die vielen Stufen vom Parkplatz hinauf zur Gaststätte bewältigt hatte, am Rand der Terrasse mit Blick nach unten gesessen, da war aber alles besetzt. Wir gesellten uns also, leicht zögernd, an einen der langen Tische, an dem bereits drei slowenische Schurken saßen, die bei Wein und Langustini den nächsten Einbruch ausheckten. Ich wähnte bereits die Nationalgalerie von Ljubljana (österreichisch ‚Laibach‘) in Gefahr, aber als dann auch wir an sehr wohlschmeckenden Meerestieren knabberten, hatte ich durchschaut, dass es sich bei ihrer Unterhaltung um einen besonders abgefahrenen italienischen Dialekt – also nicht Verbrecher, sondern Touristen – handelte.

Ein stimmungsvolles Essen, das nicht nach Messer und Gabel, sondern nach Fingern in Tomatensud schmeckte. Der Schatten tat gut, das Haus, vor dem wir saßen, gab mit seinem in Säulen gefassten Portal eine gediegene Kulisse ab. Ein weltabgeschiedener Platz, mitten im Leben. Silke griff zur Börse. Wir 90hatten zwar Euros, aber nicht genügend Bildung, um zu wissen, dass der Euro sowieso die Währung in Slowenien ist. Schließlich zahlte ich doch mit Bankkarte, eine der wenigen Verrichtungen, die ich noch schaffe, auch wenn Silke sicherheitshalber immer einen kleinen Zettel dabei hat, auf dem meine Geheimzahlen stehen: Man weiß ja nie, wann und wo der Verstand endgültig aussetzt.

Beschwingt fuhren wir zurück nach Italien. Meine Beschwingtheit war auf den Wein zurückzuführen und musste im Hotelzimmer auskuriert werden. Silkes und Rafałs Beschwingtheit durfte sich beim Shoppen in der Triester Altstadt Bahn brechen.

Eine Weile lang legte ich mich aufs Bett. Wozu? Schlafen konnte ich nicht. Das Zimmer war in Ordnung. Die geschlossenen Gardinen machten ihm nichts aus. Mir schon. Ich öffnete die Flügeltür und setzte mich auf den Balkon. Er hatte wohl Anspruch auf die Bezeichnung ‚Terrasse‘. Die Geräusche von der nahen Fahrbahn waren gar nicht so schlimm. Die Sinne gewöhnen sich schnell, um die ihnen aufgedrängten Zumutungen zu ertragen, doch gleichzeitig fiebern sie nach Neuem. Ich habe mal geschrieben, ich sei der Welt unterdrüssig. So vieles wollte ich noch erleben! Nun sehe ich von meiner Terrasse auf den pulsierenden Verkehr, weder beteiligt noch abseits; andere tun für mich, wozu ich nicht mehr imstande bin. Ich merke: Ich bin scheinselbstständig.

Auf Hilfe angewiesen zu sein, fremde oder auch vertraute, das war einmal eine neue Erfahrung gewesen, inzwischen ist es eher ein gutes Argument, sich umzubringen. Es findet eine Vereinsamung statt, die in Gesellschaft eher zu- als abnimmt. Alles, was mir etwas bedeutet hat, kann ich nicht mehr. Ja, es wäre wohl besser, ich stürbe. Aber selbst das ist wohl zu altmodisch: ‚Ich würde sterben‘, heißt es. Will ich das? Ich möchte mich vor dem Wegsein drücken, vor allem, weil ich weiß, dass anschließend an den belanglosen Tod eines einzelnen Lebewesens für dieses weggelebte Stück Natur nichts mehr kommt – das weiß ich genauso sicher wie jeder Selbstmordattentäter weiß, dass Gott ihn toll findet.

Merkwürdig: Mein Kopf denkt immer noch, er sei jung, aber Schwanz und Arschloch widersprechen heftig und wischen ihm ganz unintellektuell ständig eins aus, so dass er inzwischen das Fürchten gelernt hat. Der Geist, der nie die Realität akzeptiert hat, verheddert sich in der Wirklichkeit. Am allerliebsten wäre ich nie geboren. Am liebsten 91wäre ich tot, glaube ich zu meinen. Am zweitliebsten wäre ich zufrieden mit meinem Schicksal. Ich komme mir so ausgeschlossen vor, so abgekapselt, und dann denke ich: „Diese Weltverlorenheit! Verdient habe ich sie, als Buße.“ Dieser Gedanke ist besonders blöd, weil er einen strafenden Gott voraussetzt, an den ich nicht glaube. Baden in Welt! Nun bin ich also wieder unterwegs. Es ist mein letzter Versuch festzustellen, ob ich es noch will zu wollen.

DUINO

UMWEG #22

Dreimal war ich von meinem weiß lackierten Terrassenstuhl aufgestanden, weil ich ein Klopfen vom Zimmer her gehört zu haben glaubte. Jetzt stand Rafał wirklich im Flur. Er und Silke hatten nicht nur Kaufenswertes entdeckt, sondern sogar den Eingang vom ‚Duca D’Aosta‘. Eher unscheinbar. Kein Monument glorreicher Zeiten. Dann konnten wir ja getrost weitere Ziele abarbeiten. Silke war schon umgezogen, als wir aus der Fahrstuhltür traten. Keine Experimente: Man kann nie wissen, ob das Leben nicht doch plötzlich elegant wird …

Wir fuhren in der Abendsonne, eigentlich fuhren wir in die Abendsonne, was besonders für Rafał am Steuer weniger Marlboro-Romantik als Aufklappen der Sichtblende bedeutete. Zunächst mal steuerten wir, weil wir ja sowieso am Wasser waren, das Schloss ‚Miramare‘ an. Meine Erinnerung hatte mich nicht getrogen: Es lag leicht erhaben am Wasser und ließ Besucher nur bis zu einer Barriere an sich heran, für alles Weitere forderte es die Füße oder den Rollstuhl. Wir blinzelten in das gleißende Rot und das weiße Gebäude davor (wie langes Jenisch Haus plus Turm), das musste reichen. Kehrtwende, nächster Punkt.

Die Navifrau bekam zu tun, sie sollte uns zum Schloss ‚Duino‘ lenken. Das 92war ja nun kein Kinderspiel für sie, aber immerhin wusste sie, dass wir erst mal den Berg rauf mussten und oben an der Steilküste entlang. Auch für Silke und Rafał war der lässige Straßenbummel vorbei: ‚Duino‘, das ist Geschichte, nicht gleich Cäsar, Napoleon und Hitler, aber immerhin: ‚Duino‘ gehört Prince Carlo della Torre e Tasso, (in Deutschland sagt man dazu Thurn und Taxis), Duca di Duino. Wer will, kann, wenn der Duca es erlaubt, den Flügel, auf dem Franz Liszt musiziert hat, zwar nicht bespielen, aber betrachten. Wer war noch da? Kaiserin Sisi und Kaiser Franz Josef I., Erzherzog Maximilian mit Charlotte, Eleonora Duse, Johann Strauss, Gabriele D’Annunzio, Paul Valéry, Mark Twain, Victor Hugo und Erzherzog Franz Ferdinand von Österreich-Este. ‚Neue Welt‘-Leserinnen wird ganz schwindelig von sowas, doch auch die Navidame wollte uns gerade eben noch die Ortschaft Duino zeigen, aber mehr auch nicht. Ein verschämtes Schild wies uns dann doch den Weg.

Außer uns waren nur ein Mann und eine Frau da. Ein unbefahrbarer Kopfsteinpflasterweg führte zu einem versperrten Tor, hinter dem das alte Gemäuer vor sich hinsiechte. Bis 1399 war die Herrschaft Duino Lehen und die dort an der Küste gelegene gleichnamige Burg Stammsitz der Herren von Duino. Um diesen alten Klotz ging es aber nicht. Das den Füßen und selbst den Blicken nahezu verschlossene Schloss lag eine Ecke weiter, und wenn man zu einer besucherfreundlicheren Zeit dort ankommt, sieht man nicht nur Liszts Klavier, sondern auch die Bucht von Sistiana und den Golf von Triest von oben. Die größte Berühmtheit genießt dieses Schloss innerhalb der riesigen Gemeinde der Lyrik-Freaks aber deshalb, weil Rainer Maria Rilke dort seine ,Duineser Elegien‘ zu schreiben begann. Die zehn Elegien beschreiben wenige glückliche Augenblicke und beklagen die Unvollkommenheit menschlichen Bewusstseins. Irene war von ihnen so beeindruckt, dass dieser Insel-Band das erste Geschenk war, das sie meinem zukünftigen Vater machte.

Rinke war aber wohl nicht so hin und weg von Rilke; jedenfalls erinnerte sich meine Mutter später, als auch ich begonnen hatte, Gedichte zu verfassen und vorzutragen, mehr einsichtig als enttäuscht: „Ihn hat es wohl nicht so beeindruckt.“ Sie hatte ja inzwischen auch dreißig Jahre Zeit gehabt, sich daran zu gewöhnen, dass Rinke mit Rilke nicht so viel anfangen konnte. Pali hingegen hat es meinen Eltern nie verziehen, dass sie mich nicht ‚Hanno Maria‘ genannt haben. Seinen vorübergehenden Katholizismus hatte er längst abgestreift, aber sein Faible für Klangmalerei blieb 93ihm bis zum Tod erhalten. Meine Großmutter Maria, selbstgerecht und gottesfürchtig, hätte diesen Mittelnamen geliebt an mir, ich hätte es schrecklich manieriert gefunden und das ‚Maria‘ in meinen Visitenkarten weggelassen.

Hanno (1966)

Trotzdem. Wer will, kann jetzt den letzten Teil meines Poems über die vier Jahreszeiten von 1965 lesen:

Doch dann der Winter – trockene Askese, glitzernde Eiskristalle schärfer als Verstand; ein Insichdringen, Rückzug in den Geist, der Rechenschaft verlangt. Die eigne Form, die eigne Kraft der Bilder, sie muss sich neu entdecken, meditieren.

Durchsichtig ist der Frost, Schnee hüllt das Fenster. Dahinter ist es still, denn dort entsteht das Neue, das bestehen muss. Die tiefe Einkehr baut sich ihr Gerüst, um das Gedanken und Gefühle ranken werden. Gehalt wird jetzt geprägt, der nüchtern wirkte, 94gäb ihm nicht jeder Monat seine Eigenart; durchwandern muss in wechselnder Beleuchtung der Sinn die ihm gegeb’nen Möglichkeiten, stets neu verhüllt, doch nie verborgen, liegt hier der wahre Schöpfungsakt.

Auch ich bin wie das Jahr, erprobe ständig, durchglüht von aller Zeit und jedem Wissen, das einmal nur sich mir erschlossen hat.

Oft bin ich einsam, häufig in der Menge; ich scheine abgetrieben, doch ich treibe niemals weit – so soll es bleiben, lebenslange Suche, ich bin zufrieden mit der Ungenügsamkeit!

Noch nicht wirklich ich, aber auch nicht mehr ganz Rilke. – Das war nun aber genug Kultur.