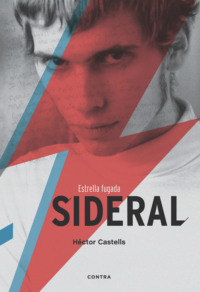

Kitabı oku: «Sideral», sayfa 5

Burbujitas

Adriana Vergés no soporta las tardes de los viernes en el Frederic Mistral. El resto del tiempo, lo lleva bien. Saca buenas notas, mucho mejores que las de sus hermanos, sin apenas estudiar. No tiene dificultades de aprendizaje y está integrada en su clase. A veces se queda boquiabierta mirando por la ventana de su aula. Puede ver el mar. Contempla la simetría de Barcelona y su desembocadura azul, y respira hondo y sonríe. Es un paisaje que la relaja. El Mediterráneo es el escenario al que invoca desde su pupitre y desde la mesa del comedor. Cuando se duerme y cuando se despierta. Es la salida de emergencia de sus atolladeros, un punto de fuga que le recuerda a Mallorca, a todos los veranos que ha vivido hasta hoy. El mar es la posibilidad de saltar desde una roca y sumergirse, de desaparecer debajo del agua y bucear hasta un lugar desprovisto de ruidos, juicios y de hermanos que sufren.

Sin embargo, los viernes por la tarde, la digestión es extraña y la meteorología no le salva. Montserrat, la profesora de Ética, irrumpe en clase a las tres y media con sus zapatos de tacón, su bolso de cuero y sus gafas de pasta. Y entonces empieza el calvario. La clase de Ética se divide en dos secciones. Una se llama «Jo proposo» [Yo propongo]; la otra, «Jo critico» [Yo critico].

Adriana llega nerviosa a la primera y siempre propone lo mismo: una piscina y clases de natación. Es una propuesta relativamente descabellada. En un colegio como el Frederic Mistral, ni siquiera sería descabellado proponer un helipuerto. Sin embargo, ya le han dicho varias veces que es inviable, que tiene que proponer cosas más sencillas.

Pero Adriana tiene nueve años y mucho miedo a la segunda parte de la clase. Así que, a menudo, cuando la presionan para que cambie de propuesta, se queda en blanco y no le sale nada de la boca. Entonces se siente como si estuviera realmente debajo del agua. Los viernes por la tarde le provocan pesadillas. Montserrat le pregunta en sueños, y ella abre la boca para responder y, en lugar de palabras, le salen burbujas. El mundo submarino es su vocación: en ocho años se sumergirá en las aguas de Irlanda como estudiante de Ciencias del Mar y en quince afluirá a las de Sídney como doctora.

Adriana es una alumna modélica que tiene dos hermanos que lo son mucho menos. Sobre todo el mayor. Siempre la misma historia. Se termina la primera parte de la clase y arranca la segunda. No hay nada que pueda detener el tiempo. Ni siquiera el fondo del mar. Cada viernes a las tres arranca la segunda parte. Cada viernes se levanta un alumno distinto.

Hoy lo ha hecho Esther, una niña con pecas que habla con las ces pegadas a la lengua:

—Yo critico a Aleix Vergés porque nos escondió la cuerda elástica y porque dijo que me pondría un escorpión en la sopa.

Antes de que la profesora pueda asumir la protesta de su alumna, otros dos niños se incorporan simultáneamente en primera fila:

—Yo critico a Aleix Vergés por colgarme la pelota de fútbol y por enredarme los cordones de mis bambas en la canasta de baloncesto.

—Y yo critico a Aleix Vergés porque me ha escondido el desayuno en la escuadra de la portería.

Adriana nota el temblor de las aletas nasales. Hace fuerza con los ojos, levanta la cabeza y mira hacia el Mediterráneo, pero no puede contener las lágrimas.

La profesora pide un poco de calma. Cada viernes es la misma historia. Un ritual monótono que nadie será capaz de cambiar.

«Era muy fuerte. Su nombre salía en cada clase de Ética. No solo en la mía. También en la de Daniel. Y en todas las demás. En el Frederic Mistral, la política consistía en convocar al responsable del problema en el aula para que los afectados le denunciaran. Y a Aleix le llovían las acusaciones. Así que nunca podía dar la cara ante todos sus denunciantes. Su nombre salía en todas las conversaciones: era el tipo más famoso del colegio. Despertaba una mezcla de admiración y de rechazo. Tenía que probar todos los límites en todas las direcciones. A mí lo que más me sorprende es que nadie fuera capaz de detectar y proteger el potencial de Aleix. Era un niño de una creatividad insultante. Dibujaba, escribía, pintaba. Y no soportaba el tedio de la enseñanza. Y a menudo hacía lo que no debía. Pero la única respuesta era traerle a la clase de Ética y enfrentarle al resto del colegio y suspenderle en casi todas las asignaturas. No sé. En Australia, donde vivo ahora, los alumnos no suspenden. No hasta que llegan a la universidad. La política de catear solo sirve para minar la confianza del niño», dice Adriana desde el otro hemisferio.

Y la voz le sale por el lado zurdo del auricular.

Los Vergés Tramullas se completan como familia el 6 de enero de 1981. Entonces nace Randi, la más pequeña. «La llamamos Randi porque era el nombre de una paciente de Alfonso. Era una noruega encantadora que llevaba años intentando quedarse embarazada. Desgraciadamente, nunca lo consiguió. Así que, cuando yo me quedé, se lo consultamos y nos pidió que, por favor, lo hiciéramos, que le pusiéramos su nombre a nuestra hija», recuerda Chisca.

Así que Chisca tiene apenas treinta años, cuatro hijos y un marido que acaba de fundar el CEFER. La cartera de clientes de Alfonso empieza a llenarse de personajes de las páginas de sociedad. El trabajo aumenta y el tiempo disminuye todavía más, y él busca fórmulas para compensarlo. La primera es pedirles a sus hijos que vayan a darle un beso cuando vuelven del colegio. A fin de cuentas, tiene la consulta instalada en la planta baja de la casa de la Bonanova. Cada tarde, invariablemente, a eso de las cinco y media, Aleix, Daniel y Adriana, atraviesan bombos borbónicos y sortean proyectos de trillizos para aterrizar con sus mochilas cuadradas y sus rodillas peladas frente al escritorio de su padre.

Aleix es el hijo más conflictivo. Tiene problemas para conciliar el sueño y hace preguntas todo el rato. Daniel y Adriana también reclaman la atención de su padre con dudas, sospechas y síndromes varios. Alfonso decide proponerles que le visiten cada vez que tengan algún asunto serio que debatir. Si tal es el caso, les espera en la consulta. No importa la hora ni el momento. Les concederá audiencia siempre que lo consideren necesario.

«Daniel y Randi no venían nunca. Adriana lo hacía una vez cada dos meses. Y Aleix lo hacía muy a menudo. La muerte era una obsesión constante. Y la locura era otra. También se preguntaba, desde muy joven, hasta qué punto era normal anímica o psicológicamente. Y lo peor que le podían decir era que estaba loco. Le horrorizaba que se lo dijeran. Aleix quería respuestas para todas sus preguntas. Yo siempre me propuse no responderle categóricamente. Él quería verdades absolutas, y yo soy alguien que evoluciona a través de la duda. Ante la pregunta de si algo es correcto o no, yo le proponía que me lo dijera él. Aleix quería que yo le respondiera. Para hacer las cosas o para no hacerlas. Yo procuraba emplear un principio que en medicina me había funcionado siempre. Cuando un estudiante tiene una duda, le propongo que tome la decisión que crea más conveniente, siempre y cuando no acarree un peligro para el paciente. Si por ejemplo se trata de una exploración médica complicada y no le sale bien, al menos, se acordará. Siempre me ha parecido bien enseñarles a que cometan errores. En medicina da resultados. Con Aleix, muchos menos», recuerda Alfonso.

«Siempre fue un niño con problemas para conciliar el sueño. Era normal encontrártelo en la cama despierto en plena noche. O que se despertara tras haber tenido una pesadilla. Yo no lo llamaría insomnio, pero nunca durmió bien, a pierna suelta. Unas veces se imaginaba ciudades y otras temía a la muerte. Yo siempre intenté explicarle las cosas sin tomar partido, y explicarle la diferencia entre el bien y el mal, que enseguida tuvo muy clara. Claro que el hecho de distinguirlo no le frenaba para hacer lo que no debía. Al contrario. Siempre puso a prueba todos los límites», añade su padre.

Los Vergés Tramullas en Mallorca, 1983. De izquierda a derecha: Adriana, Dani, Randi y Aleix.

Socialismo de chocolate

Nando Cruz tiene dieciséis años, una facilidad insultante para resolver logaritmos neperianos y raíces cuadradas, y un ciclomotor con el que se desplaza de la Bonanova al Pueblo Nuevo; de su casa hasta discos Castelló, en la calle Tallers.

Nando tiene los pies en el suelo y se comporta como si la adolescencia fuese un doctorado en equilibrio. Mientras el resto de sus coetáneos siente deseos irrefrenables de quemarse los granos a lo bonzo y descubre los mayúsculos agujeros de su identidad, Nando camina tranquilo y respira sincronizado. Sabe lo que quiere y lo que no. Le flipa la música y no bebe, ni tampoco fuma ni se droga.

Y pasarán veintiocho años y su vida no habrá cambiado demasiado. La música seguirá siendo el motor que le desplace de un sitio a otro, tendrá una moto de más cilindrada y no habrá probado las drogas. Claro que en veintiocho años, Nando ya no será un adolescente, sino uno de los pocos periodistas musicales respetados de su país.

Ahora, sin embargo, estudia tercero de BUP y ha descubierto la música, el magnetismo irresistible de las melodías, y se le plantea la primera ecuación de bolsillo. Si X es igual a cero y una entrada para ver a El Último de la Fila cuesta mil quinientas pesetas, ¿cómo coño despejar la incógnita?

La respuesta es muy sencilla. Dar clases particulares de Matemáticas. Son ciencias exactas. Nando sabe cómo aislar cocientes y descifrar incógnitas. Es un adolescente que resuelve problemas y elude conflictos. Exactamente lo contrario de Aleix, el segundo alumno de su flamante agenda como profesor particular. Cecilia Hernández de Lorenzo, su profesora de mates en el Frederic Mistral, le ha llamado para proponerle a un nuevo estudiante. Es un niño indomable y sublevado. Se llama Aleix. Nando acepta el encargo y Cecilia le pasa el teléfono de los Vergés.

Para Nando, una hora con Aleix equivale a llenar el depósito de su Vespino y costearse la mitad de la entrada de cada concierto al que va. A Nando le gustaría comprarse más discos de los que se compra. De momento, tira más de casete. Si se compra discos, no le llega para entradas. Ve a Aleix una vez por semana y no encuentra la manera de domesticarlo. Aleix es un niño rebotado. «Muy rebotado. El típico chaval al que no le daba la gana esforzarse. Aunque si se lo hubiera propuesto, lo hubiera conseguido», recuerda Nando.

Nando le cuenta historias algebraicas y Aleix se levanta de la silla, mira por la ventana y le pregunta si le dejará conducir su Vespino algún día. Nando le dice que se siente y que apunte. Y Aleix se sopla el flequillo y consulta la calculadora de su Casio, un reloj analógico que se parece al futuro.

—¿Te gusta la música? —le pregunta Aleix.

—Me encanta la música, sí. De hecho, la música es matemática pura. A mí me ayudó mucho a entender las ecuaciones. Las matemáticas son pentagramas exactos —responde el maestro.

—¿En serio? —dice Aleix y le mira con escepticismo y fascinación.

—Por supuesto.

—¿Cuál es tu guitarrista favorito? —le pregunta Aleix.

—Hay muchos. Si quieres te lo cuento al final de clase. Nos quedan cuarenta minutos. Si me escuchas durante los próximos treinta y cinco, te cuento lo del guitarrista durante los últimos cinco.

No se sabe en qué momento se lo dijo ni cuáles fueron las palabras exactas. Pero, más o menos, tal fue la semántica de la conversación más trágica de la carrera de Nando Cruz como profesor particular. Sería al principio de su relación, cuando la esperanza no estaba perdida y la democracia era una niña sin pechos, y la parte alta de Barcelona vivía de espaldas al 17% de paro que azotaba al país. Nando sacaba a flote su economía sumergida en las azoteas de ginecólogos, economistas y abogados de la burguesía. En Madrid la movida sintonizaba la frecuencia del sótano de Felipe González. El humo del socialismo olía a chocolate, salía de la bodeguilla de la Moncloa y desplegaba la nube de su libertad en una ciudad de estilismos geométricos, cabelleras oxigenadas y películas en Super 8 en las que convivían guardias civiles, transexuales sorianos y terroristas sirios muy parecidos a Antonio Banderas.

Nando Cruz llevaba unas gafas cuadradas y había descubierto la voz clandestina de Manu Chao, la poesía insurgente de Manolo García y las ramas del roble más longevo y revolucionario de la historia del rock irlandés. Una banda cuyo nombre apelaba a la poesía del «tú también»; a la suma del tú y del yo como matemática de un todo melódico, de un fuego imperecedero. You too. O «me also». U2.

Nando Cruz no sabía en la que se estaba metiendo cuando le abrió las puertas de Tannhäuser al androide más largo de la Bonanova.

Así que fuiste tú el culpable…

No sé. Parece que sí. No era mi intención. Fue algo que terminó girándose en mi contra. De repente Aleix solo quería hablar de música. Yo creo que en su cabeza me recibía pensando: «Hostia, qué guay, tengo una hora de clase de música. Viene un tío a explicarme cosas de música». Y claro, era una putada porque yo luego tenía que pasar a ver a su madre y cobrar. Hubo un momento en que las clases eran una lucha por imponer el mayor porcentaje de matemáticas, en mi caso, y de música, en el suyo. Yo recuerdo negociar con él y proponerle hacer cincuenta minutos de mates y destinar los últimos diez a la música. Y obviamente a los veinte minutos ya se iba por la tangente.

¿Te engañaba?

Bueno, no mucho. Era muy descarado. Nada sutil. Y así, siempre. Era agotador. Hubo una segunda fase de nuestra relación en que yo propuse grabarle cintas de casete a cambio de que él estudiara. Y el muy puta, porque era muy puta, al salir de su habitación, cuando yo me encontraba con su madre para que me pagara, me decía: «Y acuérdate de traerme la cinta el próximo día». Era como decirme: «Te parecerá que hemos hecho lo que tú querías, pero, al final, hemos terminado haciendo lo que quería yo. O sea, aquí mando yo». Me dejaba en evidencia delante de su madre, el muy cabrón.

Y tú le pasabas cintas…

Pues sí. Con el tiempo, le pasé cintas con lo que escuchaba en la época. Igual en un casete estaban Decibelos, Ramoncín y Sopa de Cabra. De eso sí que me acuerdo. No le importaba la procedencia: con la música era voraz. Lo que fuera. Cualquier cosa que fuera música le interesaba. Lo absorbía todo.

Sembraste la semilla del eclecticismo…

Eso es. Y me hace mucha gracia, porque luego, con el tiempo, esa sería una de sus credenciales: el eclecticismo. Realmente lo llevaba de fábrica. Le podías pasar Loquillo o Saint Etienne y lo absorbía igualmente. Es algo que mantuvo hasta el final.

Luego, con los años, su fama como DJ creció y se propagó gracias a eso, a pinchar Nirvana en mitad de una sesión de techno. Era su sello. Y sería su cruz.

Totalmente. Era así. Y si lo cuentas, te dirán: «Es que se las daba de ecléctico, pero en realidad era una pose». Pero no lo era. Para nada. Aleix lo llevaba de serie. Recuerdo, de hecho, que llegó un punto en que me superó. Me lo encontré años más tarde, cuando empezaba a pinchar, y me contó que estaba trabajando como DJ y que hacía sesiones de música de baile y que, de repente, ponía a los Pixies. Y a mí me desconcertaba. En plan: ¿pinchas a los Pixies a las tres de la mañana?

Ya era así en el colegio. Protegía a sus hermanos con su vida y luego colgaba todas las pelotas que caían en su manos. Imprevisible. En el Frederic Mistral le precedía una fama de liante, de rebotado. Aunque con Aleix sucedía algo curioso. No sabías muy bien de dónde venía esa fama. Qué había hecho para merecérsela. Luego descubrías que sí, que si le decías «puedes pisar hasta aquí», él, vocacionalmente, iba a cuestionar tu límite.

El límite. Siempre el límite. Para un niño de doce años con aversión a los números y debilidad por las melodías, Nando Cruz fue un ángel caído del cielo, la mano más diestra y adecuada para descorrerle las cortinas de un mundo al que pertenecía de manera seminal, prenatal y definitiva. Le abrió los porticones del infinito y le vio volar hasta quemarse las alas.

Nando no solo comprenderá la complejidad de su insatisfacción, sino que será el primero que reconozca y que nutra un talento que pedía a gritos ser educado, escuchado y valorado. La historia de Aleix tiene un antes y un después de Nando Cruz. A partir de ahora, la música ha sido legitimada. Y el futuro de lo académico será, desde hoy, una auténtica chorrada sideral.

La letra sorda

Hache está delante del espejo del baño. Es el niño más bajo de su clase y apenas sale en el reflejo. Se ve la cabeza y el cuello a través de una mancha de pasta de dientes. Tiene doce años, pero aparenta nueve. Le falta altura, le sobra sentido del humor y está atormentado por la proximidad de la adolescencia. Es la palabra más larga y descorazonadora del diccionario. Adolescencia. En realidad, no lo es. Descorazonadora lo es más. Pero a Hache no le importa. El tiempo y el contexto le han catalanizado. Es un barcelonés charnego: su padre es madrileño y su madre es una Expósito que fue rescatada de un orfanato ibicenco por una familia de Sabadell. Viven en un entresuelo pequeño y, desde que nació Hache, veranean en el mismo cámping, en Salou. Son una familia modesta que ha hecho un gran esfuerzo para que su hijo reciba la educación que «nosotros nunca tuvimos». Así que Hache se ha pasado la infancia compartiendo pupitre con catalanes políglotas; niños y niñas de apellidos compuestos que viven en sobreáticos, veranean en el extranjero y conocen el sentido de la palabra «depresión» desde que cumplieron los seis años.

Hache alza su brazo desnudo y se aproxima al espejo. Se examina el sobaco izquierdo y piensa: «No, no, no, no, no, no, no». Hace exactamente lo mismo con el derecho. Se escruta las axilas en busca de pelos. Está decidido a arrancar todos los que encuentre. A no dejar rastro. Quiere cancelar el despertar hormonal, correr las cortinas y negar el crecimiento.

«Crecerá su puta madre», se dice.

De pronto una sombra cruza la mancha de pasta de dientes y distingue el vendaje blanco y aparatoso que lleva su padre en el brazo derecho.

Y entonces siente un pinchazo muy cerca del corazón.

Hoy es 15 de septiembre de 1987: hoy arranca el último año de su infancia en el único colegio de su vida: las escuelas Leber. Hoy empieza octavo de EGB y todavía no tiene ni puta idea de dónde estudiará el bachillerato. Hache no quiere enfrentarse al futuro, su padre no ha ido a currar y la luz de septiembre es demasiado rotunda para sus ojeras de invierno. Rafael se mueve más despacio y está más calvo y le dice a su hijo que se dé prisa, que hoy le lleva al colegio. Rafael se ha pasado el verano bajo una sombrilla, en el cámping. Ha bebido en pajita, ha embozado los desagües con bolas de pelo y ha dejado tabletas vacías de pastillas gigantes, esparcidas por todas partes.

Hache le mira y se siente estafado, y su padre le sonríe y le da un Bollycao. El verano se muere y los desayunos con él, y Rafael le pide a su hijo que por favor le deje acompañarle, que le apetece un montón. Hache mira al suelo y ve otra mata de pelo.

Bajan a la calle. El Seat Ritmo está aparcado junto al descampado, y Hache ve agujas, condones y gatos albinos, o gatos con mucha psoriasis, y piensa en la capa de ozono y en una película muda. Y hace un esfuerzo y se lo dice:

—Te quiero, papá.

Hache sabe que a su padre le quedan pocos aparcamientos por encontrar. Se imagina los rodeos y el depósito vacío y le entran ganas de insultarle y de llorar. De llamarle embustero y de desaparecer.

Pero se calla la boca, su padre le da al contacto y el coche se enciende y el piloto de la gasolina parpadea y la pletina arrastra una cinta inmemorial y cansada, y afluye la voz de Manzanita, que habla de primavera y de ramitos de violetas. Doblan por la calle Modolell y se meten por Vallmajor. El colegio se ve desde el final de la calle y Hache se prepara para bajarse. Y llegan a Copérnico a veinte por hora y el Leber está delante. La torre blanca de dos pisos, la reja, las vallas verdes y las cuatro palmeras viejas del patio; los dátiles aplastados, los 600, los Méharis, las mochilas cuadradas, los relojes holográmicos de Mazinger Z y los bocadillos de Nocilla envueltos en papel de plata. Las voces, todas las voces agudas de niños que llevan tres meses sin verse y que ahora son más altos y están más morenos y que han matado a su primera culebra o han aprendido a nadar sin burbujita se acumulan en la isleta que da al colegio.

De pronto, un niño muy largo y muy rubio, que lleva unos pantalones a cuadros y unas bambas con guadaña y un polo fosforito, irrumpe en mitad de la calzada, el Seat Ritmo lo embiste despacio y el niño se levanta por encima del capó y se estampa contra el parabrisas.

—¡Me cago en Dios! —exclama Rafael. Y se le queda la cara más amarilla de lo que ya la tenía.

—No pasa nada, papá —dice Hache, que reacciona mucho más deprisa y ya ha salido del coche.

Aleix Vergés está tendido sobre el capó del Seat Ritmo. Le da el sol en la cara y sonríe. Podría estar tumbado bajo un sauce en la Toscana. Hache flipa. No le da tiempo a preguntarle si está bien.

—Se está bien aquí —dice Aleix espatarrado sobre el capó.

—Me alegro de que te lo tomes así —dice Hache.

—Lo que me sabe mal es que no te haya pasado a ti —dice Aleix.

—¿Que no me haya pasado a mí? ¿El qué?

—El accidente. Yo venía con una cara parecida a la tuya. Pero ya estoy bien.

Entonces Rafael sale del coche y la luz del sol le salpica lugares prohibidos.

Aleix se levanta, borra la sonrisa y se pone solemne cuando ve a Rafael.

—Lo siento mucho, señor —dice.

Se incorpora lentamente, eclipsa la luz del sol y proyecta una sombra reparadora sobre la cabeza del padre. Hache está aturdido.

Aleix continúa:

—Ha sido culpa mía. He cruzado sin mirar. Es mi primer día de clase y el colegio es nuevo. No estoy acostumbrado. Lo siento mucho. De verdad, señor.

El padre de Hache se saca las gafas de sol y mira hacia arriba y siente un pinchazo en el cuello. Pero la medicación y la influencia ultravioleta le arrancan una sonrisa dopada.

—¡Eres un San Pablo! ¿Te has dado en la cabeza? —le pregunta Rafael mientras se le acerca y le pide que se agache. El sol le estalla en la cara y se pone las gafas.

—No, no. No me he dado ningún golpe. He caído de culo.

Rafael le pide que se dé la vuelta y le sube la camiseta y le explora la espalda. Hay una leve mancha roja por encima del cóccix.

—¿Seguro que no te has dado en la cabeza?

—Seguro que no —dice Aleix.

Hache observa el metro sesenta y cinco de su padre y el metro infinito de Aleix y siente un escalofrío de guardia civil en la rabadilla, que será el lugar donde se concentren la mayoría de las sensaciones de su adolescencia.

Entonces, aparece otro vehículo. Es un Seat 600 color azul fuerte conducido por una mujer que parece francesa. O suiza. Es rubia y delgada. Lleva a dos niños altos y rubios en la parte de atrás, que se bajan enseguida.

—¡Hola, Hache! —dice el rubio más alto.

Hache contempla el cuerpo de Luis, el único amigo que tiene en la clase B. Es otro hijo del 74 que ha aprovechado el verano para alargarse. Luis sin duda ha conquistado la barrera del metro ochenta. Le ha cambiado la voz y parece recién afeitado. Su hermano pequeño, Marc, tiene dos años menos, o sea, once, lleva un parche en el ojo y una mochila cuadrada y también parece haber aprovechado los desayunos de agosto mejor que Hache.

—¿Y quién es este? —pregunta Luis. Y señala a Aleix despreocupadamente con la cabeza.

—Es uno que se ha caído del cielo —dice Hache.

—¡Exacto! —dice Aleix. Uno que se ha caído del espacio sideral.

Luis sonríe y Hache también, y Marc, el hermano pequeño, parece contrariado detrás de su parche gigante.

—Los tres miran a Aleix como si realmente fuese un marciano, algo que les pasará a infinidad de personas, miles de veces, a lo largo de los próximos años.