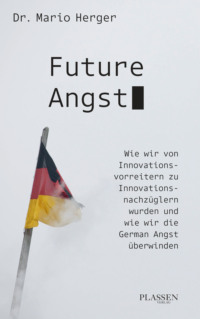

Kitabı oku: «Future Angst», sayfa 4

Ein Land voller Moralunternehmer

Mancher findet nur darum ein Haar in jeglicher Suppe, weil er das eigene Haupt schüttelt, solange er isst.

Friedrich Hebbel

Was haben Regenschirme, Impfungen, Teddybären, Comics oder Spiegel gemein? Genau dieselbe Tatsache wie das Selfie, das Smartphone, das Elektroauto und der Walkman. Vor ihnen wurde – wie vor vielen anderen Erfindungen und Innovationen der Vergangenheit und der Gegenwart – von Moralunternehmern ausdrücklich gewarnt.

Moralunternehmer sind selbstberufene Menschen, die es sich zur Aufgabe machen, vor den ihrer Meinung nach hauptsächlich negativen Auswirkungen neuer Technologien und Gesellschaftsmodelle zu warnen.8 Zur Begründung werden soziale, moralische und ethische Normen herangezogen, die gemäß den Moralunternehmern zu einer Auflösung der Gesellschaft, degenerierten Kindern, dem Verlust von Traditionen und Normen und generell einem Verfall von Zivilisation und Kultur führen würden.

So wurden Teddybären verteufelt, weil sie kleine Mädchen davon ablenken würden, sich auf eine Mutterschaft vorzubereiten. Bei Spiegeln wurde die Gefahr gesehen, dass Mädchen und Frauen sich den ganzen Tag nur mehr vor dem Spiegel betrachten würden. Man ersetze Spiegel durch Selfie und die Argumente sind dieselben. Jonas Hanway zog vor 250 Jahren in London mit seinem Regenschirm den Spott seiner Mitbürger auf sich. All diese Erfindungen waren widernatürlich und ein Zeichen des Sittenverfalls, der Verweichlichung der Gesellschaft und des zivilisatorischen Niedergangs.

Dass eine Erfindung widernatürlich sei, einem moralischen Normbruch gleichkäme und damit die Gesellschaft und die Menschheit den Bach runtergehe, ist ein wiederkehrendes Motiv über all die Jahrhunderte. Nichts vereint die Menschheit mehr über die Zeitenspanne als das Jammern über den Sittenverfall und die Jugend von heute.

Mag das bei den Älteren als Spleen durchgehen oder ironisch gemeint sein – oftmals nostalgisch verklärt –, so betrachten Moralunternehmer, die sogenannten „Merchants of Bad“ („Verkäufer schlechter Nachrichten“), das als ihren Job.9 Es befeuert sie dabei oft nicht nur echter Glaube an ihre eigenen Argumente, die damit erhaltene Aufmerksamkeit bestärkt sie auch in ihren Anstrengungen. Es macht süchtig, eingeladen zu werden, seine Meinung öffentlich kundzutun und ernst genommen zu werden.

Ein interessantes Beispiel stellt der im Jahr 1895 in Nürnberg geborene Friedrich Ignatz Wertheimer dar, der später unter seinem amerikanisierten Namen Fredric Wertham Berühmtheit gewinnen sollte.10 Als Leiter einer psychiatrischen Klinik untersuchte er den Fall eines 17-Jährigen, der seine Mutter umgebracht hatte. Mit diesem Fall und weiteren Studien versuchte Wertham, einen Zusammenhang zwischen gewalttätigen und sexualisierten Comics und der Gewaltbereitschaft bei Kindern herzustellen. Er war derjenige, der zwischen Batman und Robin homosexuelle Tendenzen oder in Wonder Womans Lasso die Vagina erkannt haben wollte, und begann einen Kreuzzug gegen Comics, der bei konservativen Politikern auf offene Ohren stieß – und letztendlich im „Comics Code“ mündete, einer halbfreiwilligen Zensur und Regulierung der Darstellungen in Comics.

Selbst als der Comics Code eingeführt worden war und das öffentliche Interesse an Wertham zurückging, gab er nicht auf. Der Comics Code ging ihm nicht weit genug und er bemühte sich um eine Verschärfung. Doch ab diesem Zeitpunkt war das öffentliche Interesse an diesem Thema schon abgeklungen.

Moralunternehmer sind auch nach Erreichen ihrer Ziele nicht befriedigt. Sie leben davon, dass Menschen sich echauffieren, und suchen nach weiteren Argumenten oder neuen Themen, um als Warner aufzutreten. Die Aufmerksamkeit durch die Öffentlichkeit und die Reaktionen, die sie hervorrufen, korrumpieren Moralunternehmer. Wer einmal Blut geleckt hat, will immer mehr. So kommt es zu einem Wettlauf der „Experten“ um das nächste Thema, den nächsten Aufreger. Diese sind beliebte Talkshow- und Interviewgäste, weil sie einfach verständliche Meinungen vertreten und eine gute Show – und damit Einschaltquoten – liefern. Eine ausgewogene Meinung macht sich auf dem Bildschirm hingegen weniger gut. Auch ist womöglich ein tiefes Verständnis der Materie eher hinderlich, um dem Publikum Unterhaltung zu bieten.

Der Grund, warum Moralunternehmer immer Gehör finden, liegt an zwei Komplizen: den Journalisten, die nach sensationellen Schlagzeilen suchen, um ihre Verkaufszahlen zu steigern, und den Politikern, die mit Freude einen Missstand öffentlichkeitswirksam anpacken und damit ihre Tatkraft – natürlich – für das Wohl der Bevölkerung zeigen wollen.

1953 veröffentlicht der Philosoph Sir Isaiah Berlin sein Essay „Der Igel und der Fuchs“, in dem er große Autoren und Denker in zwei Kategorien einteilt. Auf der einen Seite die Igel, die eine große Idee propagieren, auf der anderen Seite diejenigen, die aus einer Reihe von Ideen und Prinzipien schöpfen und postulieren, dass die Welt nicht auf eine Idee oder ein Prinzip reduziert werden kann. Zu den Igeln zählte er beispielsweise Platon, Dostojewski oder Nietzsche, zu den Füchsen Aristoteles, Shakespeare oder Goethe.

Der Politwissenschaftler Philip Tetlock griff diese Einteilung für Vorhersagen im Bereich Zukunftsforschung auf.11 Experten und Analysten, die vor allem eine Idee oder ein vereinheitlichendes Prinzip, das oft auf ideologischem Denken basiert, wiederholt vorbrachten, lagen signifikant oft mit ihren Vorhersagen falsch. Diese nannte er die Igel. Diejenigen Analysten und Experten, die eine differenziertere Betrachtungsweise bevorzugten, lagen öfter richtig. Das waren die Füchse. Sie holen sich Information aus verschiedenen Quellen und suchen auch aktiv nach widersprüchlichen Informationen, um ihr Denken und ihre Schlussfolgerungen zu hinterfragen.

Da Vorhersagen nie zu 100 Prozent eintreten, fanden selbst Igel, die immer falschlagen, Gründe, warum sie trotzdem recht hatten. Oder sie verwarfen die Hinweise auf die falschen Vorhersagen mit einem Schulterzucken. Nicht nur das. Sie fanden sich auch ermutigt, ihre Ideen und Prinzipien auf andere Fachbereiche auszudehnen. Je mehr sie das machten, desto tiefer versanken sie in ihrer intellektuellen Fallgrube und waren immer weniger bereit, neue Informationen, die ihrer Idee widersprachen, aufzunehmen. Sie befanden sich in einer Filterblase, in der sie nur mehr bestätigende Information zuließen oder so interpretierten.

Moderne heimische Igel und Moralunternehmer, die durch unsere Talkshows tingeln und in ihren Büchern simple Meinungen und nur selten Lösungsvorschläge – und auch diese oft von recht simpler oder alternativ radikaler Natur – medienwirksam vortragen, sind unter anderem Richard David Precht oder Anders Indset. Sie fallen mehr durch die Fülle ihrer Locken und zitierbaren Bonmots auf als durch ihr Technologieverständnis oder ein wirkliches Verständnis des gesellschaftlichen Wandels. Sie blenden uns mit dem Einstreuen von diesem Philosophen hier oder jenem ungenannten Vorstandsvorsitzenden da, mit dem sie auf einem Empfang geplaudert haben, definieren aber niemals ihre Begriffe, erklären nicht die Technologie, schlüsseln ihre Argumente nicht logisch auf, zeichnen aber ein Bedrohungsszenario nach dem anderen. Als Konsequenz fordern sie ein radikales Umdenken, radikale Maßnahmen, echauffieren sich, wenn dies nicht passiert, und fühlen sich bestätigt, wenn sich die Welt nicht gemäß ihren Vorstellungen ändert. Und das tut sie eigentlich nie, weil sie – wie schon Wertham – sofort nach noch radikalerem Vorgehen verlangen und bereits beim nächsten zivilisationsbedrohenden Thema ihrer Empörung eloquent Ausdruck verleihen.

Moralunternehmer folgen dabei dem FUD-Prinzip („Fear, Uncertainty and Doubt“, „Furcht, Ungewissheit und Zweifel“), indem sie Angstgefühle auslösen.12 Dabei geht es ihnen immer um die Selbstdarstellung. Jemand, der all diese Gefahren und Konsequenzen erkennen kann, hat das System dank seiner intellektuellen Fähigkeiten durchschaut. Jeder andere, der statt von den Gefahren von den Möglichkeiten und Chancen des Fortschritts spricht, kann nur naiv sein und fällt auf die Eigeninteressen von Ingenieuren, Technikern und Unternehmen herein, die davon profitieren wollen.

Die Psychologin und Harvard-Professorin Teresa Amabile hat diese Verhaltensweise in Experimenten untersucht. Sie legte Studenten zwei Buchrezensionen vor. Eine war eher positiv formuliert, die andere kritisch. Anschließend sollten die Studenten die Intelligenz der Rezensenten einschätzen. Die Studenten bewerteten die Intelligenz des Verfassers der kritischen Rezension höher. Was die Studenten aber nicht wussten: Beide Buchkritiken waren von Amabile selbst verfasst worden.13 Wer war nun intelligenter? Teresa oder Amabile?

Was ist, wenn ein ganzes Land oder Kontinent zum Moralunternehmer wird? Deutschland und Europa sind auf dem besten Weg dahin. Deutschland mit seinen Warnungen vor Datenmissbrauch und Europa mit seiner scheinbar einzigen Art, mit Fortschritt umzugehen, indem man alles beinahe zu Tode reguliert, rufen international vor allem Augenrollen hervor.

Wie ging es mit Fredric Wertham und seinen Studien weiter? Vor einigen Jahren stellte sich in einer überraschenden Wendung der Dinge heraus, dass die Schlussfolgerungen in Werthams Studien unter anderem auf vorsätzlich gefälschten Daten basierten.14 Und das ist übrigens eine Lehre aus dem Umgang mit Moralunternehmern: Sie schrecken in ihrem blinden Eifer nicht davor zurück, Informationen zu ihrem Zwecke zu fälschen, bewusst auszulassen oder gleich zu erfinden.

Erwähnungsumkehr

In der gesamten Menschheitsgeschichte hat es nie genug von den guten Dingen gegeben. Nicht genug Essen, nicht genug Bildung, nicht genug Freizeit.

Byron Reese15

Jetzt haben wir genug von allem, nur nicht gut verteilt.

Ab dem Jahr 1880 erschienen im Baedeker, dem gedruckten Reiseführer der vordigitalen Zeit, Einträge, die Reisende auf eine Innovation hinwiesen und zugleich den Luxus der erwähnten Hotels beschreiben sollten. In der Liste dieser Annehmlichkeiten eines Hotels tauchten vermehrt Fahrstühle auf – nicht nur als Fußnote, sondern oft an erster Stelle noch vor dem zeitgleich eingeführten elektrischen Licht oder dem Bad im Zimmer. Waren Lifte zuerst nur in den besten Hotels einer Region zu finden, so verfügten bald immer mehr Hotels über Aufzüge als Standardausstattung. In einem Reiseführer von Norditalien mit Ravenna, Florenz und Livorno aus dem Jahr 1911 wurden Aufzüge nicht mehr explizit erwähnt – mit einer Ausnahme: Bei Billighotels wurde beispielsweise mit dem Satz „bescheidene Ausstattung, ohne Aufzug und Zentralheizung“ auf das Fehlen von Aufzügen hingewiesen. Die Erwartungen der Reisenden hatten sich in wenigen Jahren bereits so geändert, dass Aufzüge in Hotels eine vorausgesetzte Ausstattung waren, während hingegen das Fehlen vom Reiseführerverlag als erwähnenswert betrachtet wurde.16

Was der Aufzug um 1900 war, ist die Internetverbindung 100 Jahre später. Hotelgäste erwarten auf den Zimmern eine WLAN-Geschwindigkeit, die das Streamen von Filmen ohne störende Unterbrechungen und in perfekter Auflösung erlaubt. Ein Sprecher der österreichischen Wirtschaftskammer meinte dazu:17

Ein Bett ohne Frühstück kann man verkaufen, ein Bett ohne WLAN kann man nicht mehr verkaufen.

Die Erwartungen gehen über Hotelzimmer hinaus. Gute Internet- und Datenverbindungen werden heutzutage im ganzen Land erwartet. Im internationalen Vergleich zeigt sich durch die Art der Diskussion, was als Standard erwartet wird. Was Deutschland angeht, wird nicht auf das Vorhandensein schneller Datenverbindungen hingewiesen, sondern das Fehlen vielerorts erstaunt Besucher und wird als explizit erwähnenswert betrachtet. Wären die Länder Hotels im Baedeker, dann wäre Deutschland ein Billighotel.

Von einer erwähnenswerten Neuheit zu einem nicht weiter erwähnenswerten, nun vorausgesetzten Standard. Damit ändert sich oft auch die Art, wie aus einer emotionalen Perspektive darüber gesprochen wird. Was zuerst Ängste auslöste wie beispielsweise das Fahrrad, von dem Moralunternehmer erwarteten, dass es Menschen in Verrückte, nach Geschwindigkeit Süchtige verwandelte, wird nun zu einer Lösung. Das Fahrrad hilft Menschen, fit zu bleiben und Entspannung zu finden.

Die Frage, die sich für uns stellt, ist: Zu welcher Kategorie gehören wir? Bleiben neue Technologien für uns aufgrund unserer Verweigerungshaltung so lange neu, dass wir jahrzehntelang nur die Probleme wahrhaben wollen, aber nie die Annehmlichkeiten der Lösungen erkennen? Wie lange reden wir eigentlich schon vom digitalen Wandel? Das begann vor gefühlten zwei Jahrzehnten und nach wie vor sehen wir ihn als Problem, nicht als Lösung.

Die digitale Malaise

Verstehen Sie sich nicht als Opfer von Problemen, sondern als Erfinder von Lösungen.

Carsten Maschmeyer

Was hatten Apple, Microsoft und Amazon im Jahr 2020 gemeinsam? Jedes einzelne Unternehmen war an der Börse mehr wert als alle 30 im DAX gelisteten Unternehmen zusammen. Während diese drei Unternehmen jeweils nicht älter als 45 Jahre waren, hatten von den 30 deutschen Unternehmen bereits 24 mehr als 100 Jahre auf dem Buckel. Als im Jahr 1997 Steve Jobs wieder das Steuer bei Apple übernahm, war es drei Milliarden Dollar wert, weniger als ein Zehntel von Siemens. Mitte 2020 war Apple 18-mal so viel wert wie Siemens.

Alle 100 im Technologie-Index NASDAQ 100 gelisteten Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung sind Mitte 2021 mit 15 Billionen Dollar zusammen mehr wert als alle in Europa öffentlich gehandelten Unternehmen.18

Unternehmen in den deutschsprachigen Ländern konzentrieren sich dabei auf Maschinen- und Anlagenbau, die Automobilindustrie sowie den Chemie-, Pharmazie-, Werkstoff- und Medizintechniksektor, um nur einige zu nennen. Mit unseren Maschinen werden unter anderem die Produkte weltweit gefertigt, werden wir bewegt und dank dieser auch von Wehwehchen geheilt. Natürlich tut man mit dieser Aufzählung vielen anderen Sektoren unrecht, in denen unsere Hersteller ebenfalls erfolgreich tätig sind – beispielsweise im Lebensmittel- und Sportartikelbereich oder im Energiesektor. Gerade im letzteren haben wir eine Wende geschaffen, die zu nachhaltigeren Energieformen geführt hat und als Vorbild für viele andere Länder dient.

Doch auch wenn Unternehmen wie SAP und Infineon und viele kleine Softwarehäuser sehr rege sind, so kommt aus unserer Mitte kein digitaler Riese, der angesichts der Größe des Sprach- und Kulturraumes hätte entstehen müssen. Nun ist unser Reflex auf diese Fakten oft einer, der die Börsenbewertung als abgekoppelt von den „tatsächlichen“ Werten eines Unternehmens und dessen Wirken auf die Gesellschaften abkanzelt. Bei nüchterner Betrachtung stehen wir aber nicht einfach vor statistischen Anomalitäten, mit denen wir dieses Phänomen einfach wegerklären und die eigene Wirtschaft schönreden können.

In den Vorstandsetagen ist man sich darüber im Klaren, doch wirken sowohl das Management als auch die Belegschaft hilflos. Trotz eines Exportbooms und Gewinnen ist man sich schmerzlich der Tatsache bewusst, dass man die neuen Technologien weder beherrscht noch den Funken einer Chance zu haben scheint, diese anzuführen und zu dominieren.

Dies ist ein Paradebeispiel, wie die Wirtschaft unserer Länder von den Technologien des 21. Jahrhunderts abgehängt wird. Die Wirtschaft der Länder wandelt sich von einer von materiellen Werten dominierten hin zu einer, deren immateriellen Werte immer größere Bedeutung erlangen.

Wie sehr diese Schere auseinandergeht, sah man bei der Coronakrise. Während dieselben digitalen amerikanischen Konzerne enorme Wachstumsschübe erfuhren und sich beinahe schon für die Gewinnsteigerungen entschuldigten, mussten deutsche Unternehmen teils massive Verluste hinnehmen.

Digitale Technologie wurde zur Rettungsleine für die Bevölkerung, die wegen der Ausgangsverbote in Seuchenzeiten nur dank E-Commerce, Cloud-Lösungen, Videokonferenzwerkzeugen und Videostreaming-Dienstleistern sich mit dem Lebensnotwendigsten versorgen und teilweise die Arbeit und die Schule von zu Hause fortsetzen konnte. Und da wurde den Bürgern klar, wie sehr man Breitbandinternet und leistungsstarken Mobilfunk bislang vernachlässigt hatte. Unternehmen, für die die digitale Transformation nur ein Lippenbekenntnis war, hatten einige Mühe, die Infrastruktur zur Aufrechterhaltung des Betriebs einzurichten.

Nicht nur Unternehmen, auch die Regierungen und Behörden waren überfordert. Zwar gibt es seit Jahren, teilweise seit mehr als einem Jahrzehnt großspurige Digitalisierungsinitiativen und Digitalisierungskonzepte, aber getan hat sich wenig. Beispiel gefällig? Aus der Schweiz mussten wir vernehmen, dass

[d]ie vom Innendepartement (EDI) erlassene Verordnung über die Meldung von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen verlangt, dass Meldungen ans BAG [Bundesamt für Gesundheit] per Post, Kurier oder Fax gemacht werden müssen.19

Das BAG war so überfordert gewesen mit der eintrudelnden Papierflut, dass sie mit dem Zählen nicht nachkam. Man hatte auch tagelang übersehen, dass das Papier im Faxgerät zu Ende gegangen war, und so keine Meldungen mehr erhalten.20 Man weiß bis heute nicht, wie viele auf diese Weise nicht erfasst worden waren. Wie löste man das Zählproblem? Mit ganz modernen Mitteln: Einerseits bezog man die Zahl der Todesfälle von Wikipedia, andererseits legten die Mitarbeiter den Stapel an Formularen der gemeldeten Fälle auf eine Waage, um auf diese Weise die Fälle abzuschätzen. Es ist nicht bekannt, ob es sich um eine Digitalwaage handelte.

In England war man nicht besser vorbereitet. Dort fielen fast 16.000 Fälle unter den Tisch, weil man die Tabellenkalkulation Microsoft Excel verwendet hatte, deren Tabellen nur knapp etwas mehr als eine Million Zeilen zulassen.21 Als die gemeldeten Zahlen mehr als eine Million überschritten, war die Exceltabelle voll und weitere Datensätze fielen unter den digitalen Tisch.

Die Schwierigkeiten, neue Technologien zu akzeptieren, anzuwenden, sie zu entwickeln und innovativ voranzutreiben, birgt noch andere Risiken. Heimische Unternehmen könnten zu attraktiven Übernahmezielen und von gut finanzierten amerikanischen und chinesischen Digitalunternehmen einfach geschluckt werden – wenn sie Glück haben und mit der Zeit nicht einfach schließen müssen.

Während wir nach wie vor von den Erfolgen der Gründerzeit vor 1900 zehren, sollten wir schon längst die nächste Generation an Unternehmen starten und entsprechende Technologien entwickeln. Doch das will und will uns nicht gelingen. Aus unserer Mitte kommt mit Ausnahme von SAP kein einziges Unternehmen, das in den führenden Technologien des 21. Jahrhunderts allen anderen voranschreitet, das Maßstäbe setzt und zugleich Zehntausende von Arbeitsplätzen schafft. Es sind auch kaum Unternehmen am Start, um diesen Weg zu gehen.

So führt das Analystenhaus CB Insights eine Liste von sogenannten Unicorn-Start-ups – Unternehmen mit Bewertungen von einer Milliarde Dollar und mehr. Deutschland weist unter weltweit 487 Unicorns 13 und die Schweiz vier dieser seltenen „Einhörner“ auf. Im Vergleich dazu kommen China auf 122, die USA auf 235, das kleine Israel auf sieben und das Vereinigte Königreich auf 27 Unternehmen.22

Legen wir das auf die Größe der Länder um: Mit einer Basis von knapp 100 Millionen Einwohnern und 17 Unicorns im deutschsprachigen Raum käme Israel mit heute knapp 8,8 Millionen Einwohnern bei gleicher Bevölkerungszahl auf etwa 80 Unicorns, das Vereinigte Königreich mit 67 Millionen Einwohnern auf 40. Würden die USA mit 328 Millionen Einwohnen so schwach abschneiden wie Deutschland, dann dürften dort nur 72 Unicorns sein.

Wie man es auch dreht und wendet, es lässt sich an der Tatsache nichts ändern, dass wir Underperformer auf der globalen Bühne sind, wenn es um digitale Technologien geht. Die Ursachen sind vielschichtig und wir werden auf diese in späteren Kapiteln noch ausführlicher eingehen und auch Lösungen ansprechen.

Bezeichnend, wie Deutschland tickt, sind auch die Ereignisse um die DAX-Zusammensetzung der letzten Zeit. So fiel Mitte 2020 die Lufthansa aufgrund des durch Corona noch verstärkten Wertverlusts aus dem Leitindex DAX 30 und wurde – nicht etwa durch ein Technologieunternehmen, nein – durch das Unternehmen Deutsche Wohnen ersetzt. Einige Wochen nach diesem Tausch kollabierte mit Wirecard das einzige Digitalunternehmen neben SAP im DAX durch Betrug und musste Insolvenz anmelden.

Das Nachhinken schafft immer mehr ein Wettbewerbsproblem für unsere Wirtschaft, deren Skepsis sie selbst hinter die Technologieakzeptanz der Gesellschaft zurückfallen lässt. So wurden Ende 2018 in der Studie „Digital Dossier Österreich“ die Ergebnisse einer Bestandsaufnahme zur Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft in der Alpenrepublik vorgestellt. Dabei stellte sich heraus, dass gerade einmal 37 Prozent der Unternehmen Internetbanking verwenden, während der Anteil bei der Bevölkerung mit 65 Prozent knapp unter dem EU-Durchschnitt lag.23

Nur 28 Prozent der Unternehmen statteten laut der Studie ihre Mitarbeiter mit Geräten aus, die auch aus der Ferne Zugriff auf das Firmennetzwerk erlaubten. Im DESI, dem Digital Economy and Society Index, der die digitale Wettbewerbsfähigkeit von EU-Ländern bewertet, lagen Deutschland und Österreich auf den Plätzen 12 und 13 von 28.24

Der Digital Riser Report 2020 vom European Center for Digital Competitiveness in Berlin, der alle ein bis zwei Jahre die Länder hinsichtlich ihrer digitalen Wettbewerbsfähigkeit bewertet, sieht Deutschland unter den 18 bewerteten Ländern nur an 16. Stelle.25 Während Frankreich, Japan oder Kanada ihre Wettbewerbsfähigkeit teilweise deutlich verbessern konnten, verschlechtere sich diese in Deutschland dramatisch. In Europa war nur Italien noch schlechter unterwegs.

Es überrascht nicht, dass sich dieses schlechte Abschneiden der Wirtschaft bezüglich digitaler Infrastruktur auch im Schulsystem widerspiegelt. So landete Deutschland im Index der Bereitschaft für digitales lebenslanges Lernen des Centre for European Policy Studies an der 27. von 27 Stellen.26 Österreich hingegen gehört mit dem zehnten Platz zu den Musterschülern, auch wenn man weit hinter Estland und den skandinavischen Ländern liegt. Die Erwachsenen machen sich den Wert „digitaler“ Infrastruktur und Kompetenz für die Wirtschaft nicht klar und die neue Generation lernt sie nicht in der Schule. Digitale Analphabeten ziehen digitale Analphabeten groß.

Die Coronakrise und der damit einhergehende Lockdown richtete ein gigantisches Vergrößerungsglas auf die digitale Infrastruktur und digitale Kompetenz der europäischen Länder. In einem Gastbeitrag einer Mitarbeiterin aus der IT-Branche wurden die Schwierigkeiten bei der Arbeit von zu Hause behandelt, mit der die zweifache Mutter zu kämpfen hatte, während sie gleichzeitig ihre sieben- und elfjährigen Kinder betreuen musste. Auch wenn der Schwerpunkt des Beitrags auf dem Aufwand lag, der von den Schulen und Lehrern auf die Kinder und Eltern verlagert wurde, weil die Schulen den Lehrplan unbedingt durchbringen wollten und diese Mehrfachherausforderung für die Eltern thematisiert worden war, fiel mein Interesse auf die digitale Lebenssituation der Familie.27

Der Vater, ein Gymnasiallehrer, benutzte den Heimcomputer für die Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Diesen einen Computer musste sich die Familie irgendwie teilen, damit der Vater virtuellen Unterricht durchführen konnte und die Kinder Aufgaben herunterladen und ausdrucken konnten. Als IT-Mitarbeiterin hatte die Mutter hingegen ihren eigenen Laptop und konnte ihre Arbeit von zu Hause erledigen.

Viele andere Bekannte posteten Fotos von ihren neuen Homeoffice-Arbeitsplätzen, bei denen man merkt, wie überhastet sie eingerichtet worden waren. Dabei spreche ich nicht von Personen, die in ihrem Job keinen Computer verwenden, sondern für die er ein wesentliches Arbeitswerkzeug ist. Offensichtlich war Arbeiten von zu Hause etwas Neues. Das Foto einer 17-jährigen bayerischen Schülerin, die ihr Referat im verschneiten Garten abhalten musste, weil nur dort ihr Internet halbwegs stabil war, ging durch die Medien und zeigt, dass dies ein allgemeiner gesellschaftlicher Technologiemissstand ist.28

Auch diejenigen, die in der IT-Branche beschäftigt oder Start-up-Gründer sind, teilten aufgeregt ihre Erfahrungen und Bilder von den ersten Videokonferenzen, die sie von daheim aus geführt hatten.

Mir drängten sich gleich mehrere Fragen auf:

•Warum ist 20 Jahre, nachdem Videokonferenzen für mich zum täglichen Arbeitswerkzeug geworden waren, das für viele immer noch Neuland?

•Wieso ist die Grundausstattung der meisten Beschäftigten mit digitalen Werkzeugen nach wie vor so schlecht?

•Wieso ist das Arbeiten von zu Hause aus bislang so misstrauisch von den Unternehmen beäugt worden?

•Worüber hat man eigentlich all die Jahre auf den unzähligen Konferenzen zu digitaler Transformation referiert, wenn man bei den meisten Unternehmen nicht einmal die digitalen Basics eingeführt hat?

Dazu fällt mir gleich einmal die am eigenen Leib in Deutschland erlebte „digitale Wüste“ ein. In einem Land, in dem verlässlicher Mobilfunkzugang und flächendeckendes Breitbandinternet keine Selbstverständlichkeit sind, kann man nicht erwarten, dass die Bevölkerung und die Unternehmen bei der Heimarbeit digitale Werkzeuge verwenden können oder wollen.

Ein Zitat aus den Untiefen des Internets trifft das sehr gut. Nach dem Start der neuen Trägerrakete Falcon Heavy des von Elon Musk gegründeten amerikanischen Raumfahrtunternehmens SpaceX witzelte das extra-3-Magazin des NDRs:29

Auch Deutschland ist fit für die Zukunft: In vielen Regionen kann man den #FalconHeavy-Start sogar ruckelfrei streamen!

Während die Amerikaner wiederverwertbare Raketen mit landenden Raketenstufen bauen und damit als Leergewicht bei diesem Test Elon Musks Elektroauto ins All schießen, geben wir uns damit zufrieden, in vielen Regionen des Landes die Übertragung im Internet ruckelfrei streamen zu können. Im Land, das einstmals an vorderster Stelle der Entwicklung von Raketentechnologie stand.

Selbst dort, wo der Einsatz neuer Technologien gewünscht ist, wird oft halbherzig vorgegangen. Man will schwanger werden, aber nur ein bisschen. Die Einführung der Kassenbonpflicht mit dem 1. Januar 2020 war so ein Beispiel. So wurde auf digitale Registrierkassen umgestellt, die bei bargeldintensiven Geschäften wie Bäckereien die korrekte Abführung von Steuern ermöglichen sollten. So weit, so gut. Zugleich zwang der Gesetzgeber die Ladenbetreiber, jedem Kunden einen Kassenbon auf Papier auszuhändigen. Gerade bei Wirtschaftstreibenden mit viel Kundenverkehr und kleinen Transaktionen führte das zu einer absurden Situation.

So postete das Backhaus Kutzer aus der Oberpfalz Fotos auf Facebook, die die Auswüchse der Kassenbonpflicht vor Augen führten. Einen Monat lang hatte die Bäckerei die von den Kunden nicht angenommenen Kassenbons gesammelt und das Ergebnis abgelichtet. Der Bäcker versank förmlich in dem Berg aus unerwünschten Papieren.

Abbildung 3: Backhaus Kutzer mit Kassenbons 30