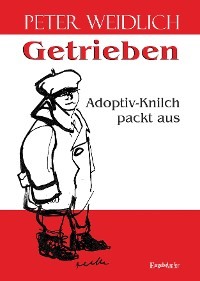

Kitabı oku: «Getrieben - Adoptiv-Knilch packt aus», sayfa 2

Suche

Alles vor diesem neuen Leben in meiner Adoptiv-Familie hatte ich verdrängt, vergessen, vielleicht nie richtig wahrgenommen. Bis auf eine Erfahrung, die mein zukünftiges Leben nachhaltig beeinflusst:

Jedes Mal, wenn ich in die Nähe eines Fleischerladens komme, läuten bei mir alle Alarmglocken: Da gibt es Wurst! Und „Wurst“ war das erste Wort, das ich sprechen konnte. Nicht Mama oder Papa, wie jedes normale Kind, nein: Wurst.

„Denn Wurst bekam er immer geschenkt“, so erklärte die Sozialarbeiterin vom Jugendamt meinen Adoptiv-Eltern, „wenn Peter aus dem Kinderheim abgehauen war und vor der Fleischers-Frau mit strahlenden Augen auftauchte!“

Wie gestern, ein kleiner Junge, der im Supermarkt zielstrebig auf die Fleischtheke zusteuerte, seinen Einkaufskorbwagen hinter sich her rollend. Seine Eltern sahen aus sicherer Entfernung glücklich lächelnd zu. Er strahlte die Verkäuferin an, streckte sein Händchen aus und die Scheibe Kinderwurst verschwand mit gehauchtem Danke in seinem Mund.

Wenn nach den ersten Frostnächten das beste Schwein bei Bauern an der Leiter hing, entborstet, ausgeweidet, die Schlachtebrühe im Kessel dampfte und ich frisches Mett und eine Kanne wunderbar duftender Brühe nach Hause brachte, war ich glücklich. Dieser für mich würzige Geruch erinnert mich heute daran, als Kleinkind mit Lebenswichtigem versorgt worden zu sein, das meinen Hunger stillte und mein Bedürfnis nach Nähe weckte, einer Nähe, die mich wahrnahm.

Immer wieder ertappe ich mich, Kleinkinder zu beobachten, um aus ihren sozialisationsgeprägten Verhaltensweisen Rückschlüsse auf meine ersten vier Lebensjahren ziehen zu können, über die ich absolut nichts weiß.

Habe ich als zwei- oder dreijähriger Junge, genauso selbstbewusst die Umwelt in Besitz genommen, zielstrebig bekundet, was ich haben wollte, wie die kleinen Persönlichkeiten, denen ich heutzutage begegne?

Sie blicken nicht weg, bei Augenkontakt, im Gegensatz zu Erwachsenen, an der Ampel, wenn du aus deinem Auto zum Nachbarn schaust oder im Fahrstuhl direkten Blickkontakt wagst.

Wenn ich kleine Kinder zusätzlich anlächle, verändert sich ihre Mimik, vom Erstaunt-Sein bis hin zum schelmischen Versteckspiel hinter Mamis Rücken. Und wenn manche Mütter missbilligend weiterziehen, muss ich daran denken, wie schnell man in die Ecke eines Pädophilen gestellt werden kann.

Meine Adoptiv-Mutter beklagte sich, dass ich in den ersten Monaten ihr nicht in die Augen habe blicken können. Warum? Wenn dir das Wichtigste im Leben abhandenkommt, bist du ein Nichts. Und ein Nichts hat seinen Blick in den Boden zu bohren, genau wie früher das Gesindel ihrer Herrschaft gegenüber, der Hartz-Vier-Empfänger vor den Göttern der Agentur für Arbeit, der Unternehmer vor dem Kreditinstitut oder der Laie vor dem Kardinal.

Trotz ihrer Fürsorge und Zuneigung, oder vielleicht gerade deswegen, stellte ich ihre Durchhaltefähigkeit tagtäglich auf die Probe. Intuitiv wollte ich wahrscheinlich prüfen, so erkläre ich mir das heute: Stehen sie weiterhin zu mir, wenn ich sie verleugne, verletze, wenn ich ihren Ansprüchen nicht genüge, ihren Regeln nicht gehorche oder sie mit meiner in Tagträumen glorifizierten leiblichen Mutter vergleiche? War mir überhaupt bewusst, ihre Hingabe mit meiner Art zu gefährden? War es mir egal, ob diese Zuneigung halten würde oder nicht? Oder war ich einfach nur wild, unberechenbar, gedankenlos, schizoid?

Auf jeden Fall wollten sie mich dazu bringen, über mein Tun zu reflektieren. Ich wäre sonst, wie sie mutmaßten, der geblieben, für den ihre Nachbarn mich hielten: Der fremde Junge, der so böse ist. Und womöglich hätte das dazu geführt, dass ich böse geworden wäre. Etwa in der Art einer ‚Selbsterfüllenden Prophezeiung‘, wie: Wenn man in einer Konfliktsituation ein Kind beschimpft und ein anderer sagt, dass es gleich weinen würde, dann weint es auch.

Genau wie Heimkinder. Sie haben ein grundsätzlich negatives Image. Und irgendwann entsprechen sie dem Image, weil niemand an sie glaubt. Meine Eltern glaubten an mich, wie ich später an Heimkinder. Und wenn man an das Gute in fremden Kindern glaubt, gleicht man naiven Spinnern oder ist suspekt.

Mit zwölf Jahren kniete ich neben meiner Mutter, hundertfünfzigprozentig katholisch, an der Kommunionbank. Irgendetwas geschah mit mir. Als ich sah, wie sie den Mund öffnete, um die Hostie zu empfangen, spürte ich eine seltsame, in die Tiefe gehende Zuneigung zu ihr. Zu meiner Mutter, die nicht meine leibliche Mutter war, die mich dennoch haben wollte und mich nie verlassen hat, trotz aller Schwierigkeiten mit mir.

Im Jahre 1986, ich war vierzig Jahre alt, kam ich auf den Gedanken, nachzuforschen, wer meine leiblichen Eltern seien, wie sie aussähen, ob sie an mich dächten, ob sie wissen wollten, was aus ihrem Sohn geworden sei.

Ich wollte ihnen die Frage stellen: WARUM?

Wer mein Vater oder Erzeuger wäre, war mir völlig egal.

Meine Mutter beschäftigte mich in tiefsten Gedanken und Träumen. Insgeheim hatte ich ihr verziehen. Sie musste in äußerst schwieriger Situation gewesen sein, die sie gezwungen hatte, mich wegzugeben, entschuldigte ich sie. Ich traute mich nicht, sie zu verurteilen. Stattdessen hatte sich in mir der Gedanke festgesetzt: Du, Peter, musst das, was dir deine Mutter angetan hat, bei anderen Kindern wieder gutmachen!

Das wäre der tiefere Grund für mich, Sozialwesen zu studieren und für Heimkinder tätig zu werden, erklärte mir ein Psychotherapeut während der Lehranalyse auf der Couch. Hundertfünfundzwanzig Stunden Lehranalyse sind Bedingung, um das Studium der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie abschließen zu können. Dieses Zusatzstudium hatte ich berufsbegleitend begonnen, um in die Geheimnisse der Speziellen Neurosenlehre eingeweiht zu werden.

Als Heimleiter meines privaten Kinderheimes stellte ich Nachforschungen an, um die Verhaltensweisen mir anvertrauter Kinder besser verstehen zu können. Der Hinweis, Heimleiter zu sein, eröffnete mir alle Türen bei Jugend- und Einwohnermelde-Ämtern.

Nach einigen Telefonaten bekam ich den Namen meiner leiblichen Mutter heraus und ihren damaligen Aufenthaltsort. Ich rief die Telefon-Auskunft an, früher gab es sie, und erkundigte mich, ob Frau Schulze in Kelsterbach einen Telefonanschluss hätte. Hatte sie nicht. Schade, dachte ich und verdrängte meine Wünsche.

Weitere zwei Jahre vergingen. Ein seltsamer Anruf einer Frau überraschte mich. Ohne ihren Namen zu nennen, bat sie um meine Konto-Nummer, da sie spenden wolle. Ich dachte an eine Spende für mein Kinderheim und erklärte ihr, keine Spendenquittung ausstellen zu können, da wir kein gemeinnütziger Verein seien.

Eine Woche später rief dieselbe Dame an und sagte, dass sie mir privat etwas zukommen lassen wollte und meine private Konto-Nummer bräuchte. Ich wunderte mich darüber, gab ihr meine Nummer. Gleichzeitig fing mein Gehirn an zu rotieren. Wer will mir Geld schenken, ohne eine Gegenleistung zu erwarten?

Als auf meinem Konto zweitausend DM erschienen, erfasste mich ein ungeheurer Verdacht: Sollte das Geld von meiner leiblichen Mutter kommen? Ich rief wiederum die Auskunft an und erhielt als Antwort eine neue Telefonnummer von Frau Schulze. Mit klopfendem Herzen wählte ich die Nummer. Tatsächlich, es war die Stimme der anonymen Spenderin. Meine Mutter!

Mein Körper fing an zu zittern, meine Stimme wurde weich und rau. Fragen, die ich mir vorsichtshalber zugelegt hatte, waren wie weggeblasen. Ebenso mein Vorsatz, ihr zu sagen, dass etwas aus mir geworden sei und sie sich keine Vorwürfe zu machen brauche, alles weg. Ich stammelte die Frage, wie es ihr gehen würde. Hörte ihre Stimme, so lieb, so mütterlich, begriff den Inhalt ihrer Antworten kaum und war der kleine Junge, der sich bei Muttern einkuschelte, alles vergessend, alles verzeihend.

Nach dem Gespräch entschloss ich mich, sie sofort zu besuchen. Mein warnender Verstand sagte mir, sie anzurufen und den Besuch anzukündigen.

„Nein, nein“, rief sie entsetzt ins Telefon, „du kannst nicht hierherkommen. Es weiß keiner, dass es dich gibt. Mein Lebensgefährte könnte das nicht ertragen. Ich schreibe dir alles. Sei nicht traurig!“ Und wieder platzte ein Traum.

Wie ein begossener Pudel saß ich an meinem Schreibtisch, heulte Rotz und Wasser. In diesem Moment wurde mir überdeutlich bewusst, welche unmenschlichen Schicksale das Leben vieler Kinder beeinflussten. Und ich war nicht nur Opfer, sondern auch Täter mit meinen Scheidungen! Ist so das Leben?

Sie schrieb mir tatsächlich: Ihr Mann wäre in Russland verschollen gewesen. Ein anderer Mann habe sich um sie bemüht. Aus dieser Liaison wäre ich entstanden. Ihr Mann sei überraschend aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, habe ihr den Fehltritt verziehen, verlangte: „Der Bastard muss sofort aus dem Haus!“ Was sie hätte tun sollen, fragte sie, und bat, dass ich ihr verzeihen möge. Das Jugendamt habe sich um mich gekümmert, sie habe nicht erfahren, wohin oder zu wem ich gekommen sei.

Immerhin besser, ins Heim gekommen, als abgetrieben worden zu sein, dachte ich, nachdem ich ihren Brief enttäuscht und verstehend verwahrte.

Jahre später stand ich an ihrer Haustür. Ich wollte sie sehen. Wollte ihr sagen, dass ich ihr verziehen hätte. Ich traute mich nicht zu klingeln. Wollte ihr Geheimnis nicht lüften und Erklärungsnöte heraufbeschwören. Stattdessen schob ich die erste CD unserer Bläsergruppe in den Briefkasten. Vielleicht …?

Zwei Jahre später erfuhr ich, dass sie gestorben sei. Meine unbekannte Mutter, der ich so gern über ihr Haar gestreichelt hätte.

Die Suche nach meiner leiblichen Mutter brachte andere Probleme: Meiner Adoptiv-Mutter gefiel das gar nicht. Sie empfand mein Tun als illoyal ihr gegenüber. Sie hatte sich ein Leben lang für mich eingesetzt, mich ertragen, mein Denken geformt, mir ihren Stempel aufgedrückt!

„Musste das sein?“, fragte sie mich vorwurfsvoll auf ihrem Sterbebett. Ich konnte ihr diese Frage nicht beantworten, als ich ihr über das schlohweiße Haar streichelte und ihre müden Augen sah.

Bedrückend und beschämend war, dass ich nicht wusste, welcher Tod beider Mütter mich trauriger gestimmt hätte. Ich kann es nicht sagen. Die leibliche Mutter hätte ich gern kennengelernt, hätte ihr verziehen, die Ersatzmutter hatte zu mir gestanden, mich geprägt.

Und ich stellte mit Entsetzen fest, dass mir ihr Tod nicht zu Herzen ging, nicht viel mehr als ein Schicksal annehmendes Schulterheben im Bewusstsein, dass jeder sterben würde.

Am Sterbebett meines Adoptiv-Vaters, ihn in seiner vergehenden Verfassung erlebend, berührte mich sein Sterben tiefer. Im Rückblick auf das Zusammenleben mit ihm, die positiven Momente überwogen, fühlte ich keine übergroße Liebe, die durch seinen Tod hätte erschüttert werden können.

Ich frage mich: Kann man als Adoptiv-Kind seine Mutter oder seinen Vater überhaupt zutiefst lieben? Bedeutet Liebe nicht, ständig in dem Geist beider sich Liebenden aufzugehen, gemeinsam eine Macht zu kreieren? Das Durchtrennen der Nabelschnur impliziert Eigenständigkeit, Loslösung, liebevoll versorgt und begleitet, der Beginn einer lebenslangen Symbiose.

Und wenn diese innige Verbindung zwischen Mutter und Kind durch Trennung beider zerstört wird, macht deutlich, warum aus Angst vor erneuter Enttäuschung Adoptivkinder sich einerseits kaum auf intensivste Beziehung einlassen können und andererseits ständig auf der Suche nach ihr sind.

Wie wirkt sich diese Erkenntnis auf die Heimkinder aus, die von ihren leiblichen Eltern per Beschluss getrennt wurden und bei fremden Menschen leben müssen? Sind sie in der Lage oder willens, eine tragfähige Beziehung zu Sozialpädagogen aufzubauen, angesichts einer Staatsmacht, die meint, eine staatlich-kontrollierte Erziehung diene dem Kindeswohl? Eine Erziehung, frei von intensiver Beziehung und inniger Geborgenheit, aber gesteuert von dokumentierter Professionalität?

War mein vollmundiges Statement, fremde Kinder genauso ‚lieben‘ zu können wie zukünftig meine eigenen, reines Wunschdenken? Müsste ich statt ‚lieben‘ nicht eher den Begriff ‚wertschätzen‘ verwenden?

Die Beziehung zu Heim-Kindern wird geprägt von liebevollen Zuwendungen aller Art, verbunden mit dem Ziel, ein Stück Urvertrauen zu Erwachsenen wieder herzustellen, ihr Selbstwertgefühl zu stärken und sie fit für das Berufsleben zu machen.

Eine wundervolle Aufgabe, der ich mich stellte.

Erwartungen

Vater erklärte mir: „Wenn du die Macht hast, Böses abzuwenden, es aber nicht tust, machst du dich mitschuldig!“

Es ist nicht immer leicht, ‚Böses‘ und ‚Gutes‘ zu unterscheiden.

Ein scheinbar unbedeutendes Beispiel aus meiner Kinderheim-Zeit: Nach meiner Meinung sollte das Kinderzimmer aufgeräumt und sauber sein, frei von unangenehmen Gerüchen.

Folglich erinnerte ich Karsten wöchentlich daran, sein Zimmer aufzuräumen. Ich half ihm mit und lobte ihn, wenn es einen Tag lang ordentlich blieb. Verständnislos registrierte ich, dass sein Zimmer zwei Tage später wieder einem stinkenden Saustall glich. Das machte mich wütend. Um ihn zu motivieren, setzte ich fünfzig DM für das sauberste Zimmer als Prämie fest. Das zweite bekam vierzig, das dritte dreißig, das vierte zwanzig und das fünfte zehn. Am nächsten Tag war Kirmes. Das Geld war ersehnt. Alle strengten sich an. Nur Karsten nicht. „Es sieht doch gut aus“, lächelte er verunsichert.

Ich begriff nichts.

Ein Jahr später besuchten wir seine Oma in Hamm. Als ich die Wohnung betrat, waberte ein eigenartig stinkender Geruch in meine Nase, ein Geruch, den ich aus Karstens Zimmer kannte. Mitten im zugemüllten Messie-Haushalt saß Karsten im Ohrensessel seiner Oma und lächelte. Ich sah ihn an und fragte:

„Karsten, wo fühlst du dich wohler? Hier“, ich zeigte auf den gesamten Unrat, „oder in deinem aufgeräumten Zimmer?“

„Hier!“ Wieder lächelte er verunsichert.

Und jetzt begriff ich es.

Monatelang hatte ich ihn mit meinen Sauberkeitsvorstellungen überfordert und gekränkt, ihm sogar Faulheit vorgeworfen. Welch’ ein Trugschluss meinerseits, welche Missachtung seiner Gefühlswelten!

Er verzieh mir, lächelnd.

Ich hatte verstanden, meine Wahrnehmungen und Vorstellungen auf den Prüfstand zu stellen, wenn es um die Loyalität zu einem Kind und seiner Familie geht.

Mir fiel ein, wie sehr ich meine neuen Eltern gekränkt haben musste, jedes Mal, wenn wir Besuch bekamen. Ich spielte Theater und tat so, als ob ich ein armes, armes, vernachlässigtes Heimkind wäre.

Besucher erkundigten sich nach mir, dem Knilch, und fragten, ob es mir gut ginge in der neuen Familie. Krokodils-Tränen rollten über meine Wangen und verstärkten die mitleidigen Blicke über mein grausames Schicksal, von der leiblichen Mutter abgegeben worden zu sein. Der Fairness halber hätte ich freudig lächelnd antworten müssen, dass es mir sehr gut ginge. Das aber tat ich nicht.

Die traurigen Blicke meines Vaters trafen mich. Er setzte sich an mein Bett, der Besuch war gegangen, und schaute mich schweigend an. Und ich spürte ein seltsames Gefühl in mir aufsteigen, ein Gefühl, das ich nicht kannte, das ich nicht wollte. Trotzig heulte ich ins Kissen: Was habe ich falsch gemacht? Es muss aber falsch gewesen sein, sonst würden sie nicht so reagieren, mahnten mich diffuse Gefühle, soweit ich mich erinnern kann.

Meine Mutter war so schwer beleidigt, dass sie zum Gute-Nacht-Sagen erst gar nicht mehr erschien. Das gab mir zu denken. Irgendwie schämte ich mich, und wusste nicht, wofür.

Jahre später las ich das zweite Buch: ‚Herr Knilch und Fräulein Schwester‘, mit dem mein Vater seinen Frust über mich von der Seele geschrieben hatte, allerdings auch, um Adoptiv-Eltern trotz aller Rückschläge Mut zu machen.

„Bist du mit dem, was ich über dich geschrieben habe, wirklich einverstanden, soll ich etwas ändern?“

Diese Frage meines Vaters überraschte mich, zumal ich ihn mit einem aufmüpfigen Spruch zwei Tage zuvor aus der Fassung gebracht hatte. Er wollte mich wieder wegen irgendeiner Eselei mit seinem Spazierstock züchtigen. Ich nahm all’ meinen Mut zusammen und rief: „Denk’ daran, du verdienst dein Geld mit mir!“

Er schaute mich irritiert an, ließ den Stock fallen und zog seine Stirn in Falten. Dann brach es aus ihm heraus:

„Ich habe Krieg und Gefangenschaft überstanden. Ich danke Gott und dem Schicksal. Jetzt bin ich für dich da. Ich weiß, dass Eltern keine Dankbarkeit von ihren Kindern erwarten können, Adoptiv-Eltern schon gar nicht, wofür auch? Du kannst nichts für dein Schicksal, aber, hast du jemals etwas von Familienehre und Liebe und Loyalität und Dankbarkeit gehört?“

Fragen über Fragen schossen mir als Sechzehnjährigem durch den Kopf, als ich seine Gedanken und Empfindungen las, die das Zusammenleben mit mir betrafen, dem Knilch, oft zermürbend, selten beglückend: Hätte ich bereits damals vom ersten Tag an und immer wieder zeigen müssen, dass es mir in dieser Familie gut geht? Dass sie sich intensiv um mich kümmern? Dass sie meine Eigenarten ertragen? Dass sie mich überhaupt zu sich genommen haben? Dass sie mir zeigen, was gut und was böse ist? Auch, dass sie mich verhauen, wenn ich Mist gemacht habe? Muss ich dafür dankbar sein? Wie zeigt man Dankbarkeit? Muss ich meiner Mutter dankbar sein, dass sie mich in fremde Hände gegeben hat?

Ich stutzte. Und nahm mir vor, nie wieder schlecht von ihnen zu denken oder Falsches über sie zu erzählen.

Betroffen legte ich das Manuskript zur Seite. Zum ersten Mal in meinem Leben wurde mir bewusst, wie anstrengend, wie fordernd ich war, und wie wenig ich zurückgegeben hatte. Ich schämte mich. Aus diesem Gefühl erwuchs der Gedanke, es wieder gut machen zu wollen, bei anderen Kindern.

Wenn Eltern resigniert resümieren: „Wir haben alles erdenklich für dich getan, wir machen alles nur für dich – und du, was machst du? Warum machst du alles kaputt, was haben wir falsch gemacht?“ Steckt hinter diesen Gedanken und Fragen nicht der unbewusste Wunsch nach dankbaren Kindern?

Jahre später erlebte ich Adoptiveltern, die an ihrer selbstgewählten Aufgabe wuchsen. Ihr sehnsüchtiger Wunsch nach einem leiblichen Kind erfüllte sich nicht. Sie wollten aus unterschiedlichen Gründen unbedingt ein Kind, um ihre Ehe zu retten, um ihrem Leben einen Sinn zu geben, um der biologisch-tickenden Zeitbombe ein Schnippchen zu schlagen und der ureigentlichen „Aufgabe“ einer Frau gerecht zu werden.

Das Adoptionsverfahren in Deutschland hat so seine Tücken und dauert verhältnismäßig lange. Schneller geht es, wenn man ein Kind aus Brasilien oder Indien oder Haiti oder Afrika in unsere beschützende Kultur integriert, ihm unglaublich viel Liebe schenkt und mit Luxusgütern umgibt, als Wiedergutmachung zum vorherigen Leben, in dem es an Hunger, diversen Krankheiten oder als Opfer grausamer Misshandlungen gestorben wäre.

„Es wird keine Dankbarkeit erwartet, wirklich nicht“, sagen alle Adoptiv-Eltern, offiziell, wenn sie gefragt werden.

Heute, am einundzwanzigsten September 2016 feiern wir den Welttag der Dankbarkeit. Man dankt nicht mehr, weder dem Polizisten, noch den Ärzten, den Geistlichen sowieso nicht, den Lehrern ebenfalls nicht. Man nimmt, fordert, alles wie selbstverständlich. Eigenartigerweise freut man sich auf eine kleine Geste des Autofahrers, der, trotz seiner Vorfahrt, einen vorlässt. Oder in der Schlange an der Kasse, wenn einer vorgelassen wird, der nur zwei Kleinigkeiten im Arm hat. Oder wenn einer sagt: „Dankbarkeit ist eine Stufe zum Glück!“

„Ich freue mich, wenn Jakob meine Werte verinnerlicht, die ich ihm vorgelebt habe, aber Dankbarkeit? Dankbarkeit hat so etwas Demütigendes, sich Unterordnendes zur Folge. Das will ich nicht“, sinniert Gerald. Ein merkwürdiger Glanz in seinen Augen verrät verborgene Empfindungen im tiefsten Inneren. Der Glanz bezeugt den heroischen Einsatz, einem jungen Leben Optimales zu bieten, er nimmt seelische Verletzungen in Kauf, die durch dieses älter werdende Mündel überhaupt erst entstehen. Irgendwann werden Herz und Verstand reagieren, so seine unausgesprochene Hoffnung, ein Traum eben, der den Lohn für sein Engagement, seine Freude am Gelingen und eine nicht eingeforderte, unausgesprochene Dankbarkeit einschließt.

„Wenn ich gefragt werde, ob ich ein zweites Mal diese Tortur einer Adoption eines Kindes wagen würde“, sagt Gerald ungefragt, „egal ob Kinder aus anderen Kulturen oder hier aus Europa, würde ich mit NEIN antworten. Wenn das urvertrauende Liebesband zwischen Mutter und Kind zerrissen ist, kann man die Wunde zwar behandeln, nie aber heilen!“

Jakob nimmt nervös seine große Dunkelrandbrille von der Nase, rückt sein stylisches Halstuch zurecht, sein Vater trägt ähnliches, und antwortet, dass er keine Dankbarkeit kenne und nur sich selbst lieben würde, „wen denn sonst?“

Kann es sein, dass Adoptivkinder diesen Traum ihrer Adoptiv-Eltern nach inniger Harmonie und gegenseitiger Dankbarkeit, die Eltern immer mit Kindern verbindet, intuitiv spüren und darum ein keimendes Gefühl der Abwehr dieser ihnen entgegengebrachten Zuneigung zelebrieren müssen? Eine aus der Tiefe erwachsene Abwehr, aus Angst davor, fallengelassen zu werden? Obgleich da Menschen sind, die sich auf das Abenteuer mit ihnen eingelassen haben und trotz aller Rückschläge zu ihnen halten, aber, wer weiß, wie lange? Kann man Gefühle der Dankbarkeit diesen neuen Eltern gegenüber entwickeln, und gleichzeitig zutiefst wütend sein auf die leiblichen? Dieser Spagat an Empfindungen wird heftiger, je älter sie werden.

Im Laufe meiner Heimleitertätigkeit habe ich Adoptiv-Eltern kennengelernt, die die ersten Jahre als Beglückend empfunden haben, später trotz unsäglicher Mühen an dieser Aufgabe und ihren Wunschvorstellungen verzweifelt, oft auch gescheitert sind.

Wie begeistert haben sie die ersten Monate beschrieben, wenn ihnen ihre Kinder mit wachsamen Augen gefolgt sind, jede Nuance ihres Tonfalls registrierend, und lautstark Bedürfnisse durchsetzen konnten. Konflikthafter wurde es, als sie älter und eigensinniger wurden und während der Pubertät Vergleiche zogen zwischen ihren neuen Eltern und ihren oftmals unbekannten Leiblichen, aus Sehnsucht glorifiziert und unantastbar.

Was geht in Adoptiv-Eltern und ihren Anvertrauten vor, habe ich mich gefragt, wenn das Kind zum Nachbarn schleicht, barfuß im Winter, zitternd vor Kälte, und um Süßigkeit bettelt, weil es nichts dergleichen bekommt, nur normales Essen? Wenn es sich nach Jahren mit der Clique ins Koma säuft oder total zukifft, weil keiner es versteht? Wenn die Eltern sich scheiden lassen, weil sie der Lebens-Aufgabe nicht mehr gewachsen sind, das Adoptivkind alle Anstrengungen unternimmt, beide wieder zusammenzubringen und nach dem Misslingen Vater, Mutter oder sich selbst umzubringen trachtet? Wenn die Erwartungen des Kindes übermächtig und unerfüllbar werden, besonders, wenn leibliche Kinder ihnen als Konkurrenten die Rangfolge streitig machen? Wenn sie trotz aller Fürsorge und Hingabe einen kriminellen Weg einschlagen mit der Begründung, eine schwere Kindheit ohne Liebe und Verständnis gehabt zu haben?

Albert und Dorothea haben eine mittlerweile verheiratete Tochter mit einer Behinderung, einen gesunden Sohn, der sich als Geschäftsnachfolger bewährt und einen Adoptiv-Sohn, der ihnen allen das Zusammenleben zur Hölle macht.

Geplant war, diesem Jungen eine liebevolle Nestwärme, gute Erziehung und zukunftsorientierte Bildung zu bieten. Um das Leben der Tochter zu bereichern, organisierten die Eltern Spenden-Aktionen zugunsten des Behinderten-Vereins, in dem ihre Tochter gefördert wurde. Ihrem Sohn ermöglichten sie, die Meisterprüfung zu absolvieren, um ihren Betrieb übernehmen zu können. Sie hatten die besten Vorstellungen, ihren Kindern neben der liebevollen Fürsorge, einer intensiven Förderung und einer kontinuierlichen Präsenz den Grundstein für ein angenehmes Leben zu legen.

Die Realität brachte die Familie an den Rand der Verzweiflung. Konkurrierendes Verhalten zwischen den Söhnen, angereichert von Vorwürfen beider Jungen, benachteiligt zu werden, führte zu massiven Auseinandersetzungen innerhalb der Familie. Der eine, angepasst und strebsam, der andere verhaltensgestört und kriminell.

Irgendwann konnten sie die Vorwürfe nicht mehr ertragen, ihren leiblichen Sohn mehr zu lieben, ständig vorzuziehen, ihn aber, den Angenommenen, trotz seiner schwierigen Kindheit und seiner Verhaltensweisen, für die er nichts könne, im Grunde ihres Herzens abzulehnen.

Schlussendlich festigte sich die Ablehnung des adoptierten Jungen und provozierte einen Teufelskreis, der immer unerträglicher wurde und trotz professioneller Beratung eskalierte. Nach unendlich vielen inneren und äußeren Kämpfen wurde die Beziehung gekappt. Tiefe Verletzungen führten zur Desillusionierung und der Resonanz: Nie wieder eine Adoption!

Christian, bereits etwas reiferen Alters, sinnierte während unseres Gesprächs über den Wert einer Adoption allgemein und ob er so ein kleines Kind wirklich lieben könnte. Er hatte bereits drei leibliche, die bei seiner ersten Frau lebten oder bereits mit Partnern verbandelt waren. Aber ein völlig fremdes Kind, gerade ein Jahr alt, eine Brasilianerin, mit Feuer im Blut wie seine zweite Angetraute?

Ich hörte ihm zu, als er begeistert und dennoch vorsichtig von der bevorstehenden Adoption sprach.

„Für das hiesige Jugendamt bin ich zu alt, aber nicht zu alt für meine Frau. Und sie wünscht sich unbedingt ein Kind. Was machen da die zwanzig Jahre Unterschied? Sie kann keine Kinder bekommen. Also, haben wir uns an Pater Walfried in Rio gewandt. Er leitet dort ein Waisenhaus. Dahin geht’s in einer Woche!“

So ähnlich muss es gewesen sein, als meine Eltern kurz vor meiner Adoption standen, dachte ich. Und dann kam ich, kein Säugling mehr, sondern ein Stromer, ein Stempelwüstling.

Christian sah das Wasser in meinen Augen, fragte erschrocken, was los sei. Ich erzählte ihm meine Geschichte.

Interessiert, mit einem Adoptivkind reden zu können, dessen Befindlichkeiten aus erster Hand erzählt zu bekommen, stellte er Fragen über Fragen, die seine Ur-Ängste oder Unsicherheiten abbauen sollten.

Eine Woche später brachten wir ihn mit seiner Frau zum Flughafen. Ein Teddy für Christina sollte sie begleiten.

Er flüsterte mir ins Ohr, als sie nach drei Wochen mit ihrem Schatz die Ankunftshalle betraten:

„Als die Kleine mir am Bart zupfte und mit großen dunklen Augen in mein Innerstes schaute, sagte ich: »In Ordnung. Du hast gewonnen«. Und ob du es glaubst oder nicht, ich werde wieder jung!“

Monate später sprach ihn ein Kunde an. Er hatte das dunkelhäutige Kind wahrgenommen und begriffen, dass es adoptiert sei. „Sie sind wirklich mutig, wissen Sie. Einfach so ein Kind anzunehmen, ohne zu wissen, welche Gene in ihm steckt!“

Christian packte den Kunden am Kragen, zerrte ihn vor einen Spiegel und fauchte: „Welche Gene sehen Sie jetzt? Wissen Sie, welche in Ihnen stecken und Sie beeinflussen?“

Wenige Monate später stoppte ein Ehepaar seinen Kinderwagen vor seinem Geschäft. Herein kam es mit einem Säugling, schokofarben, am Schnuller saugend.

„Sie hatten Recht, damals, egal, was für Gene es hat, es kommt darauf an, wie wir unser gemeinsames Leben gestalten!“

Das Zusammenleben mit meinen Adoptiv-Eltern mag ein Beispiel einer ‚gelungenen Adoption‘ sein und Mut machen.