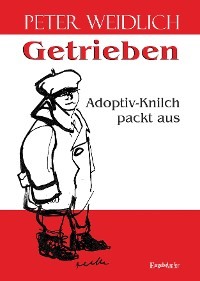

Kitabı oku: «Getrieben - Adoptiv-Knilch packt aus», sayfa 5

Sanktionen

Ich grübelte darüber, wie ich reagieren müsste, um weitere Straftaten zu verhindern. Die Kinder sind ja ins Heim gekommen, weil sie, aus unterschiedlichen Gründen, gelogen, betrogen und gestohlen haben. Ich sollte sie lehren, zu ihren Taten zu stehen und sich zukünftig sozial zu verhalten. Hausarrest, Fernsehverbote, Taschengeldentzug waren für mich keine klugen „Rezepte“, weil sie Enttäuschungen und Aggressionen erzeugten. Verbale Vorhaltungen und ein ‚DUDU‘ mit dem Zeigefinger reichten einfach nicht aus, begriff ich sofort.

Meine Autorität als Heimleiter würde auch nicht ausreichen, um Heimkinder zu beeindrucken oder zu Verhaltensänderungen zu bewegen, es muss mehr als eine gegenüberstehende Macht sein.

Wenn eine Erzieherin das Haus betritt und im Garderoben-Bereich eine Jacke auf dem Boden vorfindet, gibt es genau drei Möglichkeiten zu reagieren:

Sie hebt sie auf. Damit hätte sie, wenn sie von Kindern beobachtet wird, bereits verloren.

Sie übersieht die Jacke. Damit hätte sie in den Augen der Heimleitung versagt.

Sie ruft ein Kind heran und bittet es, die Jacke aufzuheben. Damit begibt sie sich in einen Machtkampf.

Was tun, wenn das Kind sagt:

„Das war ich nicht, warum soll ich sie aufheben. Mach’s doch selber!“

Bereits jetzt offenbart sich die Tatsache, wie das Verhältnis des Pädagogen zu diesem Kind in Wirklichkeit ist: Hat dieses Kind vom ersten Kontakt an zu ihm das Gefühl haben können, etwas Besonderes zu sein, angenommen zu werden? Die ersten Sekunden entscheiden bereits darüber, über den Blick, den Ton, die Gestik, die Beobachtungsgabe und eine grundsätzliche Empathie zu Kindern, ob meine Interaktion erfolgreich ist oder ein Flop.

Ich spreche in diesem Zusammenhang gern von der „Kunst der Pädagogik“, die fehlerhaft sein kann, aber niemals den Kern verletzen darf: Die Würde des Menschen ist unantastbar!

Was also konnte ich tun, um straffälliges Verhalten ‚meiner‘ Kinder zu minimieren? Mir fiel eine eher sportliche Variante ein: Wenn sie Leergut gestohlen und zu Geld gemacht, wenn sie Zigarettenautomaten oder Autos aufgebrochen hatten oder in einen Kiosk eingebrochen waren oder hatten Angelzubehör mitgehen lassen, musste ich deutliche Zeichen setzen.

Nachdem wir gemeinsam die gestohlenen Sachen zurückgebracht und uns entschuldigt hatten, ließ ich sie Zuhause mit Wasser gefüllte Schüsseln auf ausgestreckten Armen balancieren. Ein Relikt mit Bestrafungscharakter? Vielleicht unbewusst, aus der Ohnmacht erwachsen?

„Wetten, dass ihr das nicht lange schafft?“

Es ist mehr eine sportliche Herausforderung, machte ich mir vor, an der ich mich oft genug selbst beteiligt habe. Keinem Jungen ist jemals das Wasser umgekippt, mir auch nicht. Nach einiger Zeit stellte ich diese „sportliche Variante der Bestrafung“ ein, weil einer der Jungen mir vorwarf, dass das bereits als Misshandlung ausgelegt werden könnte, was ich keinesfalls wollte.

Wenn es eine ernste Bestrafung gewesen wäre, hätten sich die Jungen sowieso geweigert. Meine Intuition überlagerte meinen Sachverstand: Irgendwie wollte ich mit dieser Wette zeigen, dass man seinen inneren ‚Schweinehund‘ besiegen kann, ist der Wille nur stark genug! Ihr Verstand sollte ihren Willen beeinflussen, nicht mehr straffällig sein zu wollen, aus eigener Einsicht, freiwillig sozusagen, vielleicht auch mir gegenüber, weil man denjenigen, den man mag, nicht enttäuschen will.

Wie bei Anni. Sie hatte Geburtstag, elf wurde sie. In dem Heim, aus dem sie zu uns gekommen war, hatte sie Erzieherinnen zur Weißglut mit ihren Kletterkünsten gebracht. Wenn ihr etwas missfiel, kletterte sie auf einen Baum, möglichst hoch. Unten standen sie und riefen, flehten, fluchten, dass sie wieder herunterkommen sollte. Sie hörte zwar, blieb aber stur. Wenn sie dann nachts irgendwann hinab kletterte, wurde sie mit Hausarrest, mit Schlägen, mit Fernsehverbot bestraft.

Ich bewunderte diese Art des Kampfes. Wie stark muss diese Kleine sein, dachte ich, als ich die Beurteilung von Fachleuten in ihrer Akte las. Das Einzige, worüber sie reflektierten, war, wie man ihren Willen brechen könnte. Ich hätte heulen können. Warum ihren Willen brechen, warum nicht stärken und nutzen?

Nach dem Abendessen im Juli, im Dorf Kirmes. Alle wollten Autoskooter oder Karussell fahren oder zur Schießbude. Spontan fragte ich, wer wohl am längsten seine Arme ausgestreckt halten könnte?

Der Sieger bekäme fünfzig Mark.

Sofort schossen alle Arme in die Höhe. Jeder wollte mitmachen. Die Wette galt. Sie saßen am langen Esstisch, hielten ihre Arme waagerecht in die Luft und strahlten.

Nach fünf Minuten gaben die ersten auf, nach weiteren fünf Minuten die anderen, bis auf zwei: Klaus und Anni. Schweiß tropfte von seiner Stirn. Er verdrehte die Augen, zwei weitere Minuten.

Anni fing an, mit ihren Armen zu sprechen:

„Ihr bleibt oben, ich befehle es euch! Gaaanz ruhig! Stellt euch nicht so an! Ich will gewinnen! Lasst mich nicht im Stich!“

Die anderen Kinder schauten ihr zu, voller Respekt, ein wenig neidisch, flüsterten:

„Halt durch, du schaffst das, du bist stärker als Klaus.“

Klaus war sechzehn, zäh, durchtrainiert.

„Lass’ dich nicht fertig machen von der Kleinen“, riefen andere.

Ich schaute auf die Uhr und wollte es nicht glauben: Sechzehn Minuten waren um.

Klaus stöhnte, seine Arme sanken auf die Tischplatte.

Jubelnd lachte Anni: „Wir haben gewonnen, ich hab’ mich auf euch verlassen!“ und küsste ihre Arme.

Die fünfzig Mark haute sie mit ihren Freundinnen auf der Kirmes auf den Kopf. Niemals mehr musste sie auf einen Baum klettern. Mit ihrem eisernen Willen schaffte sie die Realschule, dann das Fachabitur und wurde Sozialarbeiterin.

Jedes Mal das Gleiche: Sommerferien an der Atlantikküste in Südfrankreich. Auf dem Weg zum Strand links und rechts Stände von Nordafrikanern, verlockend, selten am Preis-Leistungs-Verhältnis orientiert, eher von der Tatsache beflügelt, das Deutsche einfach nicht handeln wollen oder können und die verlangten Preise zur Freude der Händler bezahlen.

Nicht so unsere Kinder.

Nach Halbzeit der Ferienmaßnahme forderte ich augenzwinkernd alle auf, die Ketten, Ringe, Figuren, Armbänder und Spielsachen aus den Zelten zu holen und vorzuzeigen. Sie sahen sich verzweifelt um, es kam aber keine Entwarnung. Innerhalb einer viertel Stunde lagen alle Schätze, die nach dem Motto: ‚Komm’ mit, du frierst‘ entwendet worden waren, auf dem langen Esstisch.

Bevor ich etwas sagen konnte, erklärten einige, dass das Geschenke für ihre Eltern seien, Mitbringsel aus dem Urlaub, weil sie ja nicht urlauben könnten.

Ich drohte, schwach zu werden. Sie bemerkten mein Zögern und entschuldigten sich schmunzelnd, dass die Schwarzen auch besser hätten aufpassen können.

Nach meinem kurzen Statement über die Begriffe ‚Neger‘, ‚Farbige‘ oder politisch korrekt ‚maximal Pigmentierte‘, sagte ich ihnen, dass wir die entwendeten Sachen alle wieder zurückbringen würden, unter meiner Aufsicht.

Mit langen Gesichtern zogen wir los. Überrascht waren wir, als einige der Händler den Kindern zum Dank für ihre Ehrlichkeit Armbänder und Ringe überließen. Jeder kehrte mit einem Geschenk in unser Zeltlager zurück, irgendwie eigenartig berührt von der Großzügigkeit.

Als besonders ‚schlimm‘ empfunden wurde mein in die Tat umgesetzter Gedanke: Wenn sie nicht über ihre Taten kommunizieren können, sollen sie schriftlich darlegen, weswegen sie so reagiert haben, was sie in Zukunft anders machen würden und wer ihnen helfen könnte.

Wenn sie es allerdings ablehnten, sich überhaupt Gedanken zu ihrem Fehlverhalten zu machen, habe ich sie übertrieben lang schreiben lassen, besonders, wenn ich stink wütend war. Wütend machte mich ihre sture Uneinsichtigkeit über ihr falsches Verhalten Frauen oder Geschäftsleuten gegenüber, weil ihre Handlungsweisen das negative Image von Heimkindern unter Beweis stellten. Ihr spontanes Verhalten wollte ich ihnen mittels einfacher Sätze verdeutlichen, wie:

‚Ich darf nicht solche sexistischen Schimpfwörter rausschreien‘ oder: ‚Ich darf Karin nicht an die Brust fassen‘ oder: ‚Ich darf keine Zigaretten mehr klauen‘.

Das Ganze hundert Mal! Wenn gemosert wurde, zweihundert Mal! Diese banalen Sätze sollten sich in ihr Gehirn brennen und Verhaltensänderungen bewirken.

„Ich war der einzige“, so sagte mir Hübi, ein ehemaliges Heimkind, „der wirklich zweihundert Mal diesen verkackten Satz schreiben musste: Ich darf meiner Lehrerin nicht den Stinkefinger zeigen! Den anderen hast du oft die Strafe erlassen, wenn sie die erste Seite geschrieben hatten, bei mir hast du dieses eine Mal kein Auge zugedrückt!“

Ich wollte mich im Nachhinein bei ihm entschuldigen, es wehrte lächelnd, verzeihend ab:

„Das ist vergessen! Hat mir jedenfalls nicht geschadet!“

Gestern rief Tatjana an, um mir zum Siebzigsten zu gratulieren. Mittlerweile alleinerziehende Mutter von zwei Jungen und zwei Mädchen, der älteste vierzehn, das jüngste sieben. Sie, gerade zur Klassenelternvertreterin gewählt, „wegen meiner großen Klappe“, wie sie lachend durchs Handy prustete.

„Ob du es glaubst oder nicht“, verriet sie während des Gesprächs, „gestern habe ich Leon schreiben lassen: ‚Ich darf nicht fick deine Mutter sagen‘; hundert Mal!“

„Und wie oft musste er wirklich schreiben?“

„Na ja, so fünfzig Mal! Er war zwar sauer, hat es aber gecheckt!“

Lerneffekte

Marc hieß er. Zwölf Jahre alt. Sein Hobby war, alles anzustecken. Er zündelte gern. Wenn die Flammen hochschlugen, Brennbares zerstörten, strahlten seine Augen. Er kniff sie zusammen vor Schadenfreude, wenn Erwachsene sich über sein Zündeln aufregten: Kerzen in Kirchen, Telefonbücher in Telefonzellen, ausrangierte Autos fielen seiner Leidenschaft zum Opfer. Wenn sie ihn zur Rede stellten, strafte er sie, in dem er auf der Stelle einkotete. Angewidert wandten sie sich von ihm ab. Er hatte gewonnen.

Um einer Anzeige wegen Aufsichtspflichtverletzungen zuvorzukommen, kam der Junge im Rahmen der Jugendhilfe in verschiedene Heime, um seine neurotischen Störungen therapieren zu können.

Nach der Neurosenlehre kann eine gehemmte Aggressivität während der Sozialisation als Ursache für die Zündelei und das Einkoten gelten. Mit dieser neurotischen Erkrankung kann der Patient seine Umwelt auf seine Defizite aufmerksam machen. Sie führt allerdings zur Ablehnung und erfordert eine spezielle Therapie.

Nach erfolglosen Bemühungen kam er zu mir in mein heilpädagogisches Kinderheim. Was tun, überlegte ich, nachdem Autos und ein Rohbau in Flammen aufgegangen waren.

Mir fiel die Therapie meines Vaters ein: Was du nicht willst, das man dir tu, das füg’ auch keinem anderen zu. Ich kam auf die Idee, den Jungen spüren zu lassen, was Hitze bewirken kann.

Ich nahm mein Feuerzeug und hielt es dem Jungen eine Sekunde unter die Handfläche.

„Aua“, sagte Marc überrascht, „das tut ja weh!“

Ich erklärte ihm, dass Menschen viel stärkere Schmerzen erleiden müssten, wenn sie verbrennen.

„Willst du, dass irgendjemand verbrennt, wenn du einen Rohbau abfackelst?“

Er schüttelte total erschrocken den Kopf.

Von diesem Tag an nahm der Junge an allen Freizeitmaßnahmen teil: Er konnte bei Gesellschaftsspielen verlieren ohne auszurasten, tobte im Hallenbad angstfrei, weil er nicht mehr einkotete. Er zog zum ersten Mal einen Fisch mit der Angel aus dem Teich und versorgte ihn fachgerecht zum Räuchern. Er befiederte seine Pfeile, um mit anderen Jungen am Bogenwettschießen teilnehmen zu können. Die schulischen Leistungen wurden täglich besser. Nach einem viertel Jahr konnte man feststellen, dass der Junge nicht mehr gezündelt hatte und frei von gehemmter Aggressivität war. Er konnte mitteilen, was er sich wünschte und was nicht. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er richtige Freunde.

Der neue Mann seiner Mutter war eifersüchtig, dass es dem Jungen im Heim besser gefiel als zu Hause mit ihm als Stiefvater und seinen vier Kindern. Nach einem halben Jahr zeigte die Mutter mich, angestachelt vom Freund, wegen Fahrlässiger Körperverletzung an. Gegen eine Zahlung von fünfhundert DM wurde das Verfahren eingestellt. Nicht genug. Die Mutter klagte beim Zivilgericht auf Schmerzensgeld. Der Richter sprach mich frei mit der Begründung, dass dieser dem Jungen zugefügte geringe kurzfristige Schmerz ihn in Verbindung mit heilpädagogischen Maßnahmen von seiner Erkrankung geheilt habe.

Ich stelle mir vor, wie die heutigen Richter und Sozialpädagogen reagiert hätten: Ein totaler Shitstorm würde auf mich niedergehen und meine pädagogische Befähigung vernichtend verurteilt.

Ebenso nach folgender Tat: Klaus, fünfzehn Jahre alt, Sonderschüler, heute „Schüler mit besonderem Förderbedarf“, brachte mir ein selbstgebasteltes Vogelhäuschen aus der Schule mit. Er übergab es mir, fixierte mich schief lächelnd. Ich nahm es, sah die schlechte Verarbeitung, öffnete das Küchenfenster und warf es hinaus. Er drehte sich überrascht grinsend weg. Am Nachmittag fragte er den Hausmeister, ob er den Schlüssel zu unserem Bastelraum haben könne. Kurz vorm Abendbrot kam Klaus zu mir. In der Hand hielt er ein neues Vogelhäuschen. Ich begutachtete es genau.

In diesem Augenblick spürte ich eine ungemein tiefe Zuneigung zu diesem Jungen, denn ich hatte seinen Test bestanden. Er wusste, dass ich ihm mehr zugetraut hatte und konnte sein wirkliches Können unter Beweis stellen. Er lächelte still.

Psychologie

Moni, 12 Jahre alt, hatte fünf Pflegestellen und Heime hinter sich, Therapeuten, unzählige Erzieherinnen. Sie galt als austherapiert und nicht mehr beschulungsfähig. Die Schule für Kranke hatte bereits kapituliert.

Zwei Besonderheiten zeichneten sie aus:

Erstens ließ sie sich zu Boden fallen und knallte ihren Kopf auf die Fliesen, wenn man nachfragte, was sie gesagt habe. Ich schaute mir das Theater zwei Wochen an. Als sie ihren Kopf auf den Küchen-Boden schlagen wollte, nahm ich einen Berg Teller aus dem Regal und donnerte den Stapel auf den Fliesenboden. Sie zuckte zusammen, lächelte, lachte Sekunden später laut auf und prustete los:

„In Ordnung. Ich habe verstanden!“

Niemals mehr hat sie ihren Kopf aufgeschlagen.

Zweitens hatte sie die Angewohnheit, ihr Geschäft nicht mehr auf der Toilette zu verrichten, sondern im Bett. Sie wickelte ihren Kot in Unterwäsche und verstaute das Bündel unter dem Kopfkissen. Es stank fürchterlich. Keiner der Kinder wollte etwas mit ihr zu tun haben, keine besuchte sie in ihrem Zimmer.

Ich las Fachliteratur, telefonierte mit Psychologen, Psychotherapeuten und erinnerte mich schließlich an mein Zusatzstudium der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapie. Ich las in meinen Aufzeichnungen über die »Symptombilder bei psychisch gestörten Kindern« sowie die »Allgemeine und spezielle Neurosenlehre«, vertiefte mich in die Thematik Freuds »Das ICH und die Abwehrmechanismen«, wandte kleine projektive Test-Verfahren an, nutzte den Sceno-Test. Ich fand keine Erklärung für ihr Verhalten, geschweige denn eine Methode zur Verhaltensänderung.

Schließlich kam mir die Idee:

Der Kot als ihr Produkt war ihr Machtfaktor, mit dem sie ihre Umwelt beeinflussen konnte. Sie erreichte, nicht zur Schule gehen zu müssen, sie entschied, welche Pädagogen tätig werden durften, sie zeigte ihnen ihre Macht, die stärker war als jede Einflussnahme der Profis. Sie tat, was sie wollte, sie war der Bestimmer, nicht die unzähligen Betreuer, die Fachleute, denen sie über Monate ausgeliefert war.

Ich musste mächtiger werden als sie.

Ich sagte ihr, dass sie jedes Mal zur Toilette gehen müsse, wenn ich sie sähe, um ihr Geschäft zu machen. Ich würde mir das Resultat anschauen und ihr jedes Mal eine Mark zahlen, dann könne sie es hinunterspülen. Sie betrachtete mich mit lauerndem Blick und fragte:

„Jedes Mal eine Mark?“

„Ja!“

Jeden Tag sah ich sie mehrmals. Sie ging zur Toilette. Ich nahm jedes Mal ein Kind zur Kontrolle mit. Sie bekam eine Mark, spülte wehmütig ihre Trophäe hinunter und strahlte.

Diese Prozedur dauerte ungefähr drei Monate. In dieser Zeit und danach hatte sie nie das Bedürfnis, ihre Hinterlassenschaft im Bett zu verstecken. Sie bekam für ihre Leistung einen Gegenwert: Bares und Aufmerksamkeit.

Parallel dazu bat ich eine ältere Erzieherin, ihr jeden Abend Geschichten vor zu lesen, um ihr Interesse am Lesen von Abenteuern zu wecken. Nach diesen drei Monaten fragte sie, ob sie wieder zur Schule gehen dürfe, wie die anderen Kinder.

In Absprache mit dem Rektor der Förderschule brachte ich Moni eine Woche lang jeden Morgen in den Stuhlkreis und nahm sie nach zehn Minuten mit nach Hause. Eine Woche später besuchte sie den Stuhlkreis und die Musikstunde, danach nahm sie zusätzlich am Deutschunterricht teil und war nach einem Vierteljahr in der Lage, dem Lernstoff aller Unterrichtsfächer zu folgen.

In ihrem Zeugnis am Ende des Jahres waren Zweier in Deutsch, Religion und Musik, Dreier in Mathe und Sport, allerdings drei Fünfer in den Fächern Gemeinschaftskunde, Erdkunde und Kunst, gegeben von einem Lehrer.

Ich war sauer, weil ich im Laufe des Jahres nicht über die schlechten Leistungen informiert worden bin.

Mein spontaner Besuch bei diesem Lehrer brachte mich auf die Palme.

„Wissen Sie“, giftete er herablassend, „Monika hätte normalerweise in den anderen Fächern ebenfalls Fünfen bekommen müssen!“

Meine Dienstaufsichtsbeschwerde ging an den Schulrat. Während der Sommerferien bekam ich einen Anruf.

„Könnten Sie nicht diese Beschwerde zurückziehen? Er hat Kinder und die Sache tut ihm leid!“

Ich zog sie zurück. Alle Schüler meiner Einrichtung bekamen von diesem Lehrer fortan gute Benotungen.

Der Kontakt zum Schulrat selbst gestaltete sich von diesem Tag an hervorragend. Das war nötig.

Schulpflicht

Ich musste mich während einer Konferenz mit dem Leiter einer Jugendhilfeeinrichtung schwer anlegen. Die Förderschule hatte zum Gespräch über eine bessere Zusammenarbeit zwischen Schule und Hilfeeinrichtungen geladen. Es ging um die Schulpflicht, gesetzlich vorgeschrieben.

Ich vertrat den Standpunkt, und hatte Rückendeckung vom besagten Schulrat, dass neue Kinder in meiner Einrichtung erst Wochen zu Hause bleiben sollten, bevor sie dem Schulstress ausgesetzt würden. Man stelle sich ein Kind vor, dass aufgrund seiner Misshandlungen schwere neurotische Störungen aufweist, wie z.B. Enkopresis, und sitzt am ersten Tag in der Schule neben einem Mitschüler und stinkt. Wer ist da der Verlierer?

Nach meiner Meinung muss das Kind die Möglichkeit erhalten, die Mitarbeiter und anderen Kinder kennen zu lernen, die Regeln und deren Ausnahmen zu begreifen, den Schock durch die Herausnahme aus der Familie zu überwinden und sich auf neue Beziehungen einzulassen. Wenn es sofort am nächsten Tag der Heimeinweisung in die Schule gehen, sich zusätzlich auf fremde Schüler und Lehrer einlassen muss, wird es total überfordert.

Das sah der Vertreter der evangelischen Jugendhilfe völlig anders und verwies auf die Schulpflicht. Mir war klar, warum. Sie hätten den Dienstplan vormittags anders gestalten müssen. Wenn alle Kinder in der Schule sind, braucht der pädagogische Dienst erst nach Mittag zu erscheinen, so muss jemand zur Betreuung des Neuen abgestellt werden. Und zu dieser Flexibilität war man nicht bereit. Für mich ein schwerer Schlag gegen die Mitmenschlichkeit, ein Verbrechen am Kind. Als ich das kundtat, wurde ich zum Feind.

Dieser mir wohlgesonnene Schulrat stieg auf in die Obere Schulbehörde, mit seinem Nachfolger bekam ich es Jahre später zu tun: Am Telefon erklärte ich ihm ausführlich und wahrheitsgetreu das Schicksal eines Kindes und bat um eine zeitlich begrenzte Befreiung von der Schulpflicht. Er hörte mir eine viertel Stunde zu und sagte dann wortwörtlich:

„Das interessiert mich nicht. Wir haben die Schulpflicht, also!“ „Was geschieht, wenn ich sie nicht einhalte?“

„Dann müssen Sie zahlen!“

Ich war stink sauer und rief den ehemaligen, mich verstehenden Schulrat an, der die Dienstaufsicht über den neuen Schulrat führte. Ich erklärte ihm die Situation, er versprach, zu reagieren.

Zwei Tage später ein Anruf vom Schulamt, ich möge zu einem Gespräch ins Amt kommen. Es wurde alles geklärt. In Zukunft würde er mich unterstützen.

Jahre später, ich wollte als Rentner den Personenbeförderungsschein machen, um den Bürgerbus der Stadt ehrenamtlich fahren zu können. Ich stellte den Antrag. Ihm wurde nicht stattgegeben. Der ehemalige, pensionierte Schulrat saß im Leitungsteam!

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.