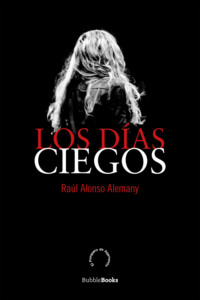

Kitabı oku: «Los días ciegos», sayfa 2

Así de cruel y sincero, como la vida misma, dijo papá.

Y me siguió hablando, describiendo su vida pero sin darme una explicación (tal vez porque no había ninguna), hasta que el carrito de los pañales se detuvo en la puerta de la habitación y una enfermera gorda y de enormes pechos entró y nos dijo a los no enfermos que teníamos que salir de allí.

Observé que en el carrito había dos bolsas colgando a los lados: una amarilla y otra blanca. Y ese olor nauseabundo y en círculo de los pañales: de cuando empieza la vida y de cuando asoma la muerte.

Finalmente, mi padre me dijo que me largara y yo le obedecí.

Sentado en una cafetería de Sheremetievo, con el número de teléfono aún en la pantalla de mi móvil, me vino a la cabeza un cortometraje que había visto en televisión hacía algunas madrugadas. Contaba la historia de un veinteañero sentenciado a vivir durante un tiempo indefinido en una residencia de ancianos sin saber qué delito ha cometido. Al principio, no quiere implicarse en la rutina del asilo e intenta huir repetidas veces. Sin embargo, un insoportable olor a heces lo detiene en la puerta cada vez que pone un pie en la calle. Así pues, no le queda más remedio que volver a entrar en la residencia, el único lugar donde, poco a poco, acaba por sentirse seguro, confundida su juventud con el pasar de los días en el asilo, donde juega a las cartas y al dominó, y le cambian el pañaltres veces al día.

Ahí acababa el corto: no había más explicación ni final. Solo un fundido a negro, pero su recuerdo me seguía tiempo después y me alcanzó en el aeropuerto de Moscú, donde le di vueltas al mensaje oculto que debía de haber tras aquel abrupto final.

Me dije que tal vez mi padre, con toda esa descripción de su vida, también había querido transmitirme un mensaje oculto. Pero ¿cuál?

Miré el reloj: no eran ni las tres y media de la mañana. Vi a una mujer de unos cincuenta años y a un adolescente sentados a una de las mesas de la cafetería. Ambos calzaban zapatillas deportivas: sin distinción de edad o género. Llamaron a un camarero que estaba limpiando el bar por zonas: cada poco, nos hacía mover de un sitio a otro, y nosotros obedecíamos. Le pidieron comida y bebida. Al poco, bebieron Coca-Cola y zumo. Minutos después, comieron pizza recalentada, espaguetis con salsa blanca y un trozo de pan ruso.

Tras los ventanales, seguía nevando y el frío se arrastraba con un viento helado que dejaba manchas blancas en los cristales. Me hipnotizó la imagen de la mujer y el adolescente masticando sonoramente de madrugada.

La madre (supuse) alargó la mano y con el puño cogió una porción de los espaguetis con salsa blanca del plato de su hijo y se los puso en el suyo. Yo abrí la boca, embobado, hasta que la mujer reparó en mí y me hizo un gesto con la mano.

Saqué mi portátil y fingí ponerme a trabajar en un libro que estaba corrigiendo, saltando de una historia a otra. Contaba la vida de unos extras que ruedan el final de una película antes que el principio. El fragmento que leí en la pantalla describía como una chica se levanta en el estrado de un tribunal y proclama que el jurado considera culpable a la acusada. La condenada llora y se mesa los cabellos. El director de la película grita «¡Corten!», y ahí acaba la escena. Ninguno de los extras sabe nada más del largometraje. Solo conocen su última imagen: una mujer condenada a cadena perpetua.

No saben de qué se la acusa, cómo se llama ni quién es.

Todo eso seguirá siendo un misterio hasta que el director concluya el montaje y todos aquellos extras paguen su correspondiente entrada para ver la película en el cine. Aunque también cabe la posibilidad de que el montaje nunca se complete por falta de presupuesto. O que, llegado el momento, los extras se olviden de la fecha del estreno. Quizá solo muchos años después descubran por qué aquella chica era culpable, cuando una noche de invierno vean esa vieja película por televisión. Lo averiguarían cuando ya no sirviera de nada darse cuenta de lo que había pasado.

Y pensé que siempre sucede lo mismo: uno se da cuenta de las cosas demasiado tarde. Y entonces acude la pregunta recurrente que dura una vida entera: ¿de qué no me estaré dando cuenta ahora mismo? Sucede hasta con lo más obvio. Es como en esa parábola que contaba David Foster Wallace en la que un pez viejo que está nadando tan tranquilamente por el océano se cruza con dos peces jóvenes y les pregunta: «¿Qué tal está el agua hoy, chicos?». Y los dos jóvenes asienten con una sonrisa, pero, cuando se alejan, uno de ellos le pregunta a su compañero: «Oye, ¿qué diablos es el agua?».

Cuando levanté la mirada del ordenador, la mujer y el adolescente habían desaparecido de la cafetería y una camarera recogía los platos de la mesa vacía. Por detrás, vi pasar a la chica de la melena de cuento de hadas, caminando decididamente por el vestíbulo.

Por un momento, me dejé mecer por la idea de que nuestra vida tal vez fuera una sucesión de escenas inconexas que ocultan un significado obvio que ignoramos: una chica de cuento de hadas deambulando de noche por un aeropuerto, una madre y su hijo engullendo comida con las manos sucias, un hombre abandonado, un joven condenado de por vida a una pena terrible sin motivo aparente. Como si todo aquello tuviera un sentido.

4

La chica de la melena de cuento se había maquillado: los labios de un intenso color carmín, las mejillas de un tono rosado que disimulaba la palidez primera de su rostro, sombra de ojos para sus ojeras. Al pasar por delante, me miró, pero yo fingí estar pensando en otra cosa.

Los soldados del ejército ruso seguían sentados en las mismas sillas que hacía unas horas; los mismos trajes de camuflaje y las mismas armas en las manos. Su imagen me transportó a otro mundo: un pasado de color sepia, de hoz y martillo. No se dirigían la palabra entre sí ni torcían el gesto una sola vez.

Sin embargo, cuando la chica pasó por delante de ellos, mis prejuicios volvieron a quebrarse: el más joven de los dos dibujó con los ojos una sonrisa e hizo ademán de levantarse. Con la mirada acompañó cada paso que ella dio hasta la cafetería donde yo estaba decidido a pasar las horas que me quedaban para regresar a Barcelona, una ciudad de la que nunca tuve ganas de marchar, pero a la que jamás quise regresar.

Se acomodó en el bar y pidió un café que le sirvieron al cabo de cinco minutos. En ese tiempo, el soldado había reunido el valor necesario para levantarse de su asiento y convencer a su compañero de que le dejara solo unos minutos. El otro lo miró avanzar hacia el bar con gesto frío: no movió ni una pestaña siguiendo esa historia de amor.

Yo estaba sentado a dos mesas de la chica y apuré mi botella de agua. Intenté no pensar en Masha, no recordarla en cada cosa que veía. Pero ¿cómo se hacía eso? No era tan sencillo. No entendía por qué estaba pasando esa noche absolutamente solo en el aeropuerto, se suponía que había hecho todo lo que había que hacer: había seguido el manual de instrucciones del perfecto amante punto por punto, había ido ensamblando el mueble de los corazones rotos pieza por pieza.

Había previsto infinidad de escenarios para la noche que me declarara a Masha. Yo sería el protagonista de todas las películas de amor: un paseo bajo la nieve, una cena romántica, dormir abrazados, cogerla de la mano, hablar del futuro y una canción.

Había previsto incluso una duda por su parte, quizá pasar la noche en un hotel solitario o vagando por las calles heladas a la espera de una respuesta. Yo sería el protagonista de todas las novelas de detectives: vaho de humo, tapas de alcantarilla, el sonido lejano de una sirena de policía.

Sin embargo, aquella noche los protagonistas de la historia de amor fueron otros.

—El próximo avión sale dentro de tres horas… A veces es tan testarudo… Deberíamos haber tomado el tren. Así te evitas problemas de última hora —dijo la chica de la melena, que jugueteó con su pelo, enredándoselo y desenredándoselo, dudando una y otra vez.

—Muchas veces, aunque tenga que venir a recoger a alguien al aeropuerto, utilizo el metro. Es una locura venir hasta aquí por carretera —coincidió el soldado ruso, que de repente soltó—: Me encanta cuando haces eso con el pelo. —Y sonrió.

Se miraron con complicidad.

—Gracias —dijo ella.

Él la observó con los ojos llenos y la sonrisa ocupándole el cuerpo entero. Se inclinó hacia la chica.

De repente, reparé en que estaba entendiendo lo que decían. ¿Tanto había progresado en mi conocimiento del ruso? Unos meses antes, había empezado a estudiarlo para darle una sorpresa a Masha y poder decirle en su propio idioma cuánto la quería. Paseaba los libros de iniciación al ruso por la ciudad y la gente los miraba con extrañeza. Ahora estaban apilados en las estanterías de mi piso, al lado de la ropa sucia y de unos métodos para aprender inglés, francés e italiano que resumían buena parte de mi biografía.

Presté atención al sonido de su conversación y me di cuenta de que mi ruso era tan pobre como siempre; lo que sucedía es que esos dos chicos estaban hablando en un inglés de pasillo de estación, repleto de palabras y frases que quien más quien menos podía entender: dónde está el lavabo; cuánto cuesta esto; mi profesor es alto; mi sastre es rico.

—No sabía si seguirle en su camino —dijo la chica, con un acento que no logré ubicar.

—¿Y por qué lo has hecho? Quiero decir, ¿por qué estás aquí esta noche? —preguntó el soldado ruso, cuyo acento no era ningún misterio. Alargó la mano hasta romper la barrera física y tocar el brazo de la chica—. No sé… Cuando te he visto pasar, casi no me lo podía creer. He pensado mucho en ti, en lo que pasó. Es que tú y yo teníamos una conexión muy especial, juntos podríamos hacer grandes cosas —añadió, y la sonrisa le achinó los ojos.

—No sé… Es complicado —respondió ella—. Lo que tú y yo tuvimos fue algo especial… Pero no sé… Con él es diferente…

—¿Diferente? —preguntó el soldado ruso, indignado—. ¿Es diferente estar con un viejo? —añadió, pero enseguida volvió a endulzar su inglés de aeropuerto—: Es que…, perdona, yo…, cuando estoy contigo… ¿Sabes? Me haces ver el mundo de otro color, me siento capaz de todo, haces que la vida sea un lugar en el que vivir, lleno de posibilidades —dijo ajustándose un par de veces su chaqueta de camuflaje.

—Me gusta que digas eso —respondió la chica, y sonrió.

—Tú y yo somos especiales —aseguró el soldado, moviendo nerviosamente sus botas militares, en cuyas suelas asomaban rastros de barro.

Ella bajó la mirada, pero él no apartó los ojos. Me incomodó su mirada penetrante e impúdica, como si intuyera que a esa historia de amor también se le iban a hacer polvo las alas en cualquier momento. Asimismo, me molestaron sus frases, que parecía haber heredado de otras conversaciones entre enamorados, de una novela o de la televisión: el mundo de otro color, somos especiales, he pensado mucho en ti.

Y una mierda, pensé, haciendo ademán de levantarme.

¿De dónde diablos habían sacado esa forma de hablar? Era tan repetida y formular que ya no era de nadie: ya no era un lenguaje real, protestó mi cabeza.

Me invadió una repentina tristeza por su vulgaridad y por el temor de encontrar en ella la mía, cuando el estruendo de una bandeja al chocar contra el suelo me distrajo. La camarera, una chica bajita y gorda que parecía proceder de algún país centroamericano, no se apresuró a recoger lo que se le había caído, tal vez porque todo adquiere una dimensión distinta a esa hora de la madrugada. Se movió con lentitud, desorden, caos, arrastrando unas zapatillas moradas con los cordones negros, como si también ella fuera una metáfora de algo.

Esbozó una sonrisa, que Dios nos bendiga, mientras seguía recogiendo trozos de tazas y platos rotos. Luego barrió los restos más pequeños con una escoba raída de color naranja. Aquellos colores en esa oscuridad resultaban desconcertantes. Durante esos instantes, nadie reparó en el soldado ruso y en la chica de la melena de cuento. Ella seguía hablando con unos susurros en los que no se podían distinguir palabras; él continuaba poseyéndola con la mirada.

La solidaridad que había despertado en mí cuando se había levantado de su guardia persiguiendo una historia de amor se evaporó cuando noté sus ojos pegados a ella y escuché sus palabras mil veces repetidas. Por otro lado, me pareció extraño que la chica estuviera hablando tan tranquilamente en esa cafetería con el soldado sin que el tipo que no llevaba sombrero de ala ancha diera señales de vida.

Aparté la mirada y busqué su rastro. Ni siquiera recordaba su cara: de qué color tenía los ojos, de qué tamaño era la nariz, si tiene la barbilla prominente o un hoyuelo. Sentí una punzada de culpa por haberlo convertido en un estereotipo y no haberle dado una oportunidad a su amor.

Sin embargo, ¿qué sentido tenía que hubiera viajado hasta Rusia para decirle a una mujer que la quería y que ahora estuviera pensando en un soldado, una chica de larga melena y un hombre sin sombrero de ala ancha? ¿De verdad estaba pasando la noche en un aeropuerto de Moscú? ¿No estaría, en realidad, tendido en mi cama de Barcelona soñando a pierna suelta?

Es algo que pasa en algunas películas. Una solución de emergencia para rehacer la trama. Y la vida era como una película, ¿no?

Tal vez un camión me había atropellado hacía unas horas y ahora estaba en coma en un hospital ruso, con Masha en la silla de al lado, velando por mí para que no me pasara nada malo. Quizá si alargaba mi mano en la cama del hospital podría tocar sus dedos y volver a la realidad.

O puede que todo aquello hubiera sucedido meses antes, cuando había decidido cambiar mi vida; tal vez entonces un coche de gran cilindrada o una motocicleta de vivos colores se me hubieran llevado por delante al cruzar la Gran Vía. Quizá fuera mi madre la que estaba sentada a mi lado en un hospital de Barcelona y en realidad Masha ni siquiera existía; tal vez solo había sido un sueño terrible, una pesadilla adictiva.

Quizá si alargaba la mano derecha podría volver a casa y recorrer de nuevo los dos lunares que mi madre tenía en la frente. Esos defectos de su piel que durante años me habían anclado al mundo.

5

Para mi madre todo tenía que estar bien. Cuidaba a la gente hasta el extremo de que esa misma gente acababa despreciándola, porque, si algo se torcía, la gran tentación era echarle la culpa a ella. Y mi madre lo aceptaba.

Tal vez por eso aquella noche de Sheremetievo pensé en llamarla.

Solo recuerdo dos veces en las que mi madre tuvo un comportamiento algo diferente, dos ocasiones en las que pude verla sin esa coraza de bondad que la separaba del mundo y que hacía que tuviera que salvar a todo bicho viviente.

La segunda fue en el funeral de mi abuela, que disfrutó de una vida larga, que tenía un reloj de pared de color rojo y que fue ayudante de la actriz de cabaré más famosa del momento, Amparito Sara, que aparece en la Wikipedia y a la que nadie recuerda. Mi abuela, que fue madre de dos hijos y siete sobrinos en la posguerra, cuando el hambre y las cuentas; una anciana que murió en un asilo, entre estampitas y pañales.

A los pies de su cama, encontramos unas zapatillas rosas con borlas, dispuestas simétricamente para cuando la abuela se levantara. El infinito inventario de los gestos inútiles: la comida en la nevera del suicida, el dinero en el banco del enfermo terminal, las zapatillas tan bien dispuestas de mi abuela muerta.

El día de su funeral, mi madre guardó la compostura en todo momento. Se mantuvo firme en su sentido papel de hija afligida, pero sin dejar escapar una sola lágrima. Habló con todos los que acudieron al velatorio. No dejó ni uno de ellos de tener la dosis adecuada de atención necesaria; ellos también serían protagonistas del funeral.

Solo cuando un empleado de los servicios fúnebres le dijo que quedaban cinco minutos para que se llevaran el cadáver de mi abuela a la capilla, dejó de atender a los invitados y pidió que la dejaran un rato a solas con su madre. Mano a mano. De viva a muerta.

Todos fuimos saliendo de la sala. Yo dejé pasar a aquella gente para quedarme cerca de mi madre en aquel último momento. A cierta distancia, la vi delante del ataúd, que le quedaba a la altura del pecho, como si el muerto estuviera ganando altura camino del más allá. Me di la vuelta para cerrar la puerta de la sala contigua. Mi madre apoyó las dos manos en el féretro; oí el sonido de un anillo y unas joyas arañando la superficie de madera oscura del ataúd.

Con paso sigiloso me aproximé a la puerta de la salita. Me sentía mal por espiar a mi propia madre, pero de ella había aprendido a no dejar sola a la gente cuando está triste. Vi su rostro desfigurado y su cuerpo encogido. Fabulé con la vieja idea de estar viendo a una niña pequeña encerrada en un cuerpo adulto, llorando ante el cadáver de su madre.

Tenía los ojos llorosos, el cuerpo minúsculo y arrastraba las manos por la superficie del ataúd. Mi primer impulso fue acercarme a su lado para ofrecerle un consuelo que me venía grande, pero también para evitar que acabara haciendo una ralladura en el féretro que al cabo de un par de horas sería asunto de las llamas. Pensé que nos había costado mucho dinero como para que se estropeara justo antes de arder. Una sonrisa en el rostro de mi madre me detuvo: se reía y lloraba al mismo tiempo.

—Cuando se muere tu madre, ya no te queda nada. No hay salida: te quedas sola en el mundo —me dijo—. Ya no hay remedio.

—Lo siento… —dije yo, porque no sabía qué decir.

—¿Sabes que tu abuelo se jugó a esta mujer en una timba de póker? —dijo señalando el cadáver de mi abuela—. Al abuelo le gustaba jugar, el riesgo… Era un gran hombre: yo lo quería mucho. ¿Sabes?, era de esos tipos que dan pinceladas por donde pasan, que no paran de hacer cosas y que a veces aciertan. Pero esa vez falló. No solo se jugó a su mujer en una partida de cartas, sino que la perdió. Me imagino la cara de tu abuela cuando aquel hombrecillo se presentó en casa reclamando lo que era suyo —añadió, y me fijé en el rostro amortajado de mi abuela, que fue camarera y lectora compulsiva de novelas de Corín Tellado—. Se lo había ganado en buena lid: un trío frente a una escalera de color.

—Ya…, lo sé… Creo que había escuchado esa historia alguna vez. ¿Por qué me lo cuentas ahora? —le pregunté.

—No lo sé. Tal vez para que te des cuenta de que una vez que tu madre se muere te quedas solo en la vida. Y también para que conozcas de dónde vienes. ¿Porque sabes qué hizo tu abuela entonces?

Me encogí de hombros: no tenía ni idea de cómo terminaba esa historia que contábamos cada Navidad; era como el Satisfaction de mi familia, una anécdota que se ha de contar cada año, porque, si no, el público asistente al concierto no se va contento a casa. Pero todos reparábamos solamente en los acordes iniciales de la canción: nos escandalizábamos por la zafiedad del abuelo, bromeábamos sobre el machismo en blanco y negro, incluso algunos apuntaban que por fortuna los tiempos habían cambiado. Sin embargo, el subidón que a todos nos procuraba reconocer los acordes del hit más popular en la familia (I can´t get no satisfaction) no nos dejaba oír el final de la pieza, que se perdía en las mismas palabras, en la euforia desmedida del público de siempre (Cause you see I’m on losing streak). Nunca a nadie se le ocurrió preguntar: «¿Y qué hiciste tú, abuelita?». Quizá porque nos parecía obvio y habían pasado tantos años y palabras por aquella anécdota que ya casi era solo un ruido de fondo.

—No, no lo sé. Nunca lo habéis contado —respondí finalmente.

—Supongo que todo el mundo piensa que le cerró la puerta en las narices o que esperó al abuelo con un cuchillo o una sartén en la mano, para atizarle bien fuerte. La abuela tuvo esa fama, ¿no? —Sonrió y soltó un poco de aire por la nariz—. Pero ¿sabes una cosa? Nadie tiene idea de nada. Y, bueno, tu abuela hizo lo que hizo. —Acarició el ataúd—. Aquel tipo bajito llevaba un traje gris y un sombrero de ala ancha. Era la moda de aquella época. Y una escalera de color es mucho mejor que un trío. Tu abuela lo sabía. —Se rio—. Así que mamá esperó a que papá volviera mientras el hombrecillo aguardaba sentado en el salón. Cuando papá llegó, ella cogió al hombre de la mano y se lo llevó a su cuarto. No sé si después hubo cuchillos o sartenes, eso nunca me lo dijo. Lo que sí me contó es que no fue el mejor sexo de su vida, pero tampoco el peor.

Mi madre se echó a reír, pero con la risa de otra mujer, de alguien que había olvidado que su obligación era salvarnos a todos. Alguien llamó a la salita y nos interrumpió: el tipo de la funeraria asomó su cabecita y nos miró desconcertado.

—Disculpen, si están listos, deberíamos preparar a su familiar: la ceremonia empezará dentro de diez minutos —dijo en voz baja, apestando a colonia.

No le hicimos ni caso.

—¿Disculpen? —insistió él.

Pero mi madre no le respondió; me miró como si ahora que se había quedado sola en el mundo hubiera llegado mi turno.

—Sí, creo que la abuela ya está preparada para su último viaje —dije al cabo de diez segundos, en una de las frases más estúpidas de todos los tiempos, que rematé con un infecto—: Es que siempre fue muy coqueta y me ha dicho que está muy pálida y que esa no es forma de presentarse en un funeral.

Mi madre abrió mucho los ojos ante mi estupidez, pero el tipo de la funeraria se echó a reír dándose palmadas en los muslos.

—Ja, ja, ja… Qué bueno, qué bueno… ¡Nunca lo había escuchado!

Tanto se rio que por un momento pensé que me estaba tomando el pelo, algo que siempre me pasa cuando alguien me elogia más de cinco segundos o se ríe demasiado de una de mis bromas. Creo que es una cosa que les pasa bastante a los virgos, que son perfeccionistas pero inseguros, serios pero irónicos, fieles pero desconfiados. Aunque eso, claro, lo averigüé muchos años después, cuando los días ciegos. El tipo siguió mirándonos con gesto divertido mientras nos acompañaba hasta la puerta de la salita; sin embargo, antes de despedirse dijo con tono serio:

—Bueno, es verdad que no somos nada.

Luego se despidió con una ligera reverencia.

Antes de salir de la habitación, mi madre me acarició el rostro y me dijo:

—Qué hombre más mala pata, ¿no?

Se encogió de hombros y me sonrió.

Al salir nos recibieron familiares y amigos, que se reían y que hablaban, rezagados camino de la ceremonia final de la vida de mi abuela, donde se cantó el Virolai, sonó una cantata de Bach y un cura nos dijo a los allí presentes que una vez que empieza la muerte comienza la verdadera vida.

La otra vez que mi madre no fue mi madre sucedió en una tarde de mi infancia. No recuerdo ni el año ni el mes ni las circunstancias. Solo me acuerdo de estar en mi cuarto. Era de noche y oí unos sollozos de hombre en el salón. Salí de mi habitación tras bajar lentamente el picaporte. Recorrí el largo pasillo que llevaba de mi habitación al comedor con las puntas de los pies acariciando las baldosas, como si fuera un personaje de dibujos animados: me imaginé llevando mis zapatillas con el logo de Bugs Bunny en la mano, siendo yo de colores más vivos y doblándome con las esquinas.

—Lo siento —dijo mi padre, que se sorbió la nariz—. Solo es que… Todos estos años… Sé que no me creerás, sé que no me lo merezco, pero quiero que sepas que eres muy importante para mí —añadió.

Asomé la cabeza por la rendija abierta, tan pequeña que temí que la pestaña de mi ojo derecho quedara seccionada si me aproximaba un poco más. Mi padre vestía un traje que le venía grande: había perdido peso y llevaba barba de unos cuantos días. Olía a tabaco negro y colonia barata.

Ambos estaban sentados en un espantoso sofá de flores naranjas que sobrevivió décadas en nuestra familia. Ambos me parecieron mayores, aunque aún eran jóvenes.

—¿A qué has venido? —le preguntó ella.

El rostro de mi padre se iluminó durante unos instantes.

—He venido porque quiero que estemos juntos. He comprendido qué es lo importante. He decidido cambiar…

—Con tanto cambio, al final no te vas a conocer ni tú mismo —le cortó ella—. Quizá tu estado normal sea el de estar en un perpetuo cambio. Quiero decir que tu quietud sea el cambio… —añadió mi madre. Se pasó la mano por el pelo, negro y largo por aquel entonces. Sus propias palabras la habían confundido—. Quizá sea la única manera en la que te encuentras seguro: sin estar quieto… Siempre con un montón de sombreros y queriendo tener un lugar de donde marcharte. A veces, me gustaría ser como tú.

Papá se removió en la punta del sofá y juntó las manos formando un ángulo, rogando sin darse cuenta.

—Comprendo que estés enfadada —empezó a decir él, que en realidad no comprendía nada—. Yo ya no soy el que era… Lo que ha sucedido… —intentó seguir.

Pero mi madre lo interrumpió con un gesto: levantó una mano, miró en mi dirección y se dirigió hacia la puerta del comedor. Yo y mi ojo derecho retrocedimos con la torpeza con la que el coyote huía de la trampa que él mismo le había tendido al correcaminos. Corrí hasta mi cuarto. Salté sobre la cama, me metí entre las sábanas y cerré los ojos bien fuerte.

Durante unos segundos, esperé que la puerta de mi cuarto se abriera y sentir la mirada censora de mi madre sobre mí: no estaba bien espiar a los demás.

Pero mi madre no me había seguido por el pasillo.

Finalmente, cuando ya me estaba quedando dormido, oí el sonido de la puerta de la casa al cerrarse. Abrí los ojos de par en par, intuyendo que mi padre había vuelto a marcharse de casa. Era algo que se estaba convirtiendo en una suerte de tradición del Baix Llobregat. Me incorporé un poco sobre la cama, esperando oír algo más: un ruido en la cocina, el familiar arrastrar de los pasos de mi madre por el salón, un interruptor que se apaga.

Sin embargo, cuando la puerta de mi habitación se abrió y vi encendida la luz del pasillo, quien estaba ahí era mi padre, con los ojos bien abiertos y apestando a sudor. Esperé un reproche, pero no dijo nada. Cerró la puerta del cuarto, y yo no volví a ver a mi madre hasta al cabo de dos semanas, cuando regresó para cuidarnos a todos y que todo fuera bien.