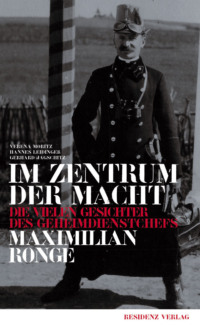

Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 2

ERMITTLUNGSERGEBNISSE

Der Weg nach oben

Der Musterschüler

Es gibt viele Möglichkeiten, Assoziationen zu jenem Jahr herzustellen, in dem Maximilian Ronge geboren wurde. Einige, wie zum Beispiel die 1874 erfolgte Gründung des „Weltpostvereins“ in Bern oder die Eröffnung des Wiener Zentralfriedhofes, werden zu Recht weit hergeholt und beliebig bis absurd wirken; andere aber offenbaren, wenigstens auf den zweiten Blick, im wörtlichen Sinne merkwürdige Koinzidenzen. So gründeten im April 1874 einige Dutzend Delegierte der österreichischen Arbeiter- und Bildungsvereine in Ungarn die Sozialdemokratische Partei Österreichs. Man traf sich nämlich im damals zur ungarischen Reichshälfte gehörenden kleinen Ort Neudörfl, weil die Zusammenkunft, die ursprünglich auf österreichischem Boden hätte stattfinden sollen, verboten worden war. Da Maximilian Ronge sich im Laufe seines Lebens zu einem vehementen und aktiven Gegner der Sozialdemokratie entwickelte, erscheint es legitim, dieses historische Ereignis im Zusammenhang mit seinem Geburtsjahr anzuführen.

1874 ist aber auch jenes Jahr, in dem zwei Bundeskanzler der Ersten Republik geboren wurden: Johann Schober und Ernst Streer von Streeruwitz. Ihre Lebenswege kreuzten sich später mit jenem Maximilian Ronges. Im Falle Johann Schobers mit durchaus nachhaltigen Folgen.

Mit Ronges Geburt, genau genommen mit seiner Herkunft, kann man noch einen anderen Namen in Verbindung bringen: Wilhelm Canaris. Der spätere Chef des deutschen Militärischen Geheimdienstes erblickte nicht etwa im selben Jahr wie Maximilian Ronge das Licht der Welt. Canaris aber hatte eine Großmutter, die als Katharina Ronge geboren wurde. Diese wiederum war die Schwester des berühmten, vor allem in Deutschland wirkenden katholischen „Kirchenrebellen“ Johannes Ronge, der auch als „Luther des 19. Jahrhunderts“ bezeichnet wurde.2

Spätestens 1938, als sich Maximilian Ronge diverse Dokumente für seinen „Ariernachweis“ beschaffte, muss er – nolens volens – Interesse für seinen Stammbaum entwickelt haben. Ein Bild des aus Schlesien stammenden und 1887 in Wien verstorbenen Johannes Ronge, das sich im Nachlass Maximilian Ronges fand, könnte Indiz für Vermutungen hinsichtlich einer Verwandtschaft mit dem streitbaren „Reformator“ sein. Immerhin war es nicht nur der gleiche Nachname, der Anlass zu derartigen Spekulationen lieferte. Ebenso wie Johannes Ronge stammten nämlich Maximilians Großvater und Vater aus Schlesien. Während aber Johannes Ronge aus dem im 18. Jahrhundert als Ergebnis der kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen Maria Theresia und Friedrich II. preußisch gewordenen Teil Schlesiens kam, war Maximilian Ronges Familie väterlicherseits offenbar eine österreichisch-schlesische. So ist mit Odrau zumindest der Geburtsort des Liborius Ronge bekannt, und dieser befand sich im ethnisch äußerst heterogenen k.k. Schlesien, also innerhalb der Grenzen der Habsburgermonarchie. Auszuschließen ist die Verwandtschaft mit dem preußisch-schlesischen Johannes Ronge deswegen nicht. Dasselbe gilt in weiterer Konsequenz für diesbezügliche Verbindungen zwischen Wilhelm Canaris und Maximilian Ronge. So reizvoll aber die Vorstellung ist, dass der eine Geheimdienstchef mit dem anderen verwandt war, so unlauter wäre es, über Vermutungen hinauszugehen. Überdies kann nicht gesagt werden, ob sich auch nur einer von beiden der Möglichkeit gemeinsamer Wurzeln bewusst war. Im Winter 1937/38, als sich die zwei zum ersten Mal trafen, hatten sie jedenfalls kaum Zeit, um sich über Fragen der Genealogie auszutauschen.

Als Maximilian Wilhelm August Ronge am 9. November 1874 in Wien-Gumpendorf zur Welt kam, war sein Vater, Liborius, 48 Jahre alt, seine Mutter, Maria Anna, 30. Das Paar hatte bereits zwei Kinder: den Stammhalter Adolf und seine um drei Jahre jüngere, 1871 geborene Schwester Albertine. Komplett war die Familie erst 1883, als Maria Anna Ronge zum dritten Mal einem Knaben das Leben schenkte. Der Jüngste bekam den Namen des Großvaters, Franz Ronge.

Die Ronges waren gewiss nicht vermögend, aber sie brachten es zu mehr oder weniger bescheidenem Wohlstand. Liborius Ronge war ein k.u.k. Militär-Rechnungsrat, der im Wiener Kriegsministerium arbeitete. Der Familienvater lebte – so drückten es seine Vorgesetzten aus – in finanziell geordneten Verhältnissen.3 Seine beruflichen Fähigkeiten als Mann der Zahlen konnte er offenbar auch im privaten Bereich anwenden. Immerhin war ein paar Jahre nach Geburt des dritten Kindes das Geld beisammen, um ein kleines Haus in Ober St. Veit zu erwerben. Dieser Stadtteil an der Peripherie Wiens zählte nicht zu den ansonsten vielfach proletarisch geprägten Vorstädten mit ihren Fabriken und Elendsvierteln. Heute gehört Ober St. Veit zum so genannten „Nobelbezirk“ Wien-Hietzing.

Maximilian besuchte die fünfklassige Volksschule in Ober St. Veit. Der Taferlklassler brachte ausschließlich Noten wie „sehr fleissig“, „sehr gut“ und „vollkommen entsprechend“ nach Hause. Daran änderte sich auch in den folgenden Jahren wenig. Lediglich in den Fächern „Naturlehre“ und „Gesang“ musste er sich immer mal mit einer Zwei zufrieden geben. Ein Klassenfoto zeigt den Neunjährigen als selbstbewusst wirkendes Kind, das seinen Platz, gleich neben dem Lehrer, wahrscheinlich als Ausdruck einer besonderen Auszeichnung zugewiesen bekam. Der kleine Ronge war ein Vorzugsschüler. 1886 wurde ihm ein Abschlusszeugnis „behufs seiner Meldung zum Eintritte in eine Mittelschule“ ausgefolgt. Demzufolge war sein „sittliches Betragen“ und sein „Fortgang“ im Rechnen, „in der Unterrichtssprache“ und „in der Religionslehre“ einmal mehr „vollkommen entsprechend“ beziehungsweise „sehr gut“ gewesen. Der Übertritt in die „Staats-Realschule Sechshaus bei Wien“ bereitete Maximilian keine Schwierigkeiten. Seine Leistungen wurden fast durchweg als „vorzüglich“ oder „lobenswert“ beurteilt. Das galt auch für den Turnunterricht, der sich als eine Art „vormilitärische Ausbildung“ darstellte.4 Die Schüler traten in Reih und Glied an und manche Übung war nicht weit weg vom Exerzieren am Kasernenhof. Militärisches setzte sich aber auch in anderen Unterrichtsgegenständen fest. So hatten die Hausarbeiten, die Maximilian Ronge in den Fächern „Deutsch“, „Geschichte“ und „Englisch“ verfasste, in vielen Fällen mit Schlachten und überhaupt mit kriegerischen Auseinandersetzungen aller Art zu tun. Begriffe wie „Vaterlandsliebe“ oder „Patriotismus“ ließen sich vor diesem Hintergrund gewissermaßen anschaulich vermitteln. Die Geschichte der Antike bot hierbei einen reichen Fundus an Figuren und Ereignissen. Die Aufsätze und Diktate, die Maximilian Ronge niederschrieb, handelten dementsprechend von den Kriegszügen Julius Cäsars und trugen nicht umsonst Überschriften wie „Welche Verdienste hat sich der Grieche Epaminondas um sein Vaterland erworben?“

Der Schriftsteller Stefan Zweig betonte in seinen Erinnerungen das „Kasernenhafte“ der Schule und des Unterrichts dieser Zeit. Mehr noch, er sprach von einem „Kerker“. „Man saß“, schrieb er, „paarweise wie die Sträflinge in ihrer Galeere auf niederen Holzbänken, die einem das Rückgrat krümmten“. „Es war ein stumpfes, ödes Lernen nicht um des Lebens willen, sondern um des Lernens willen, das uns die alte Pädagogik aufzwang.“5 Der Schüler Zweig litt, wie wohl viele andere, unter der Lieblosigkeit und Unpersönlichkeit des damaligen Schulsystems. Und er kritisierte als Erwachsener dessen Zweck und Ziel: „Wir sollten vor allem erzogen werden, überall das Bestehende als das Vollkommene zu respektieren, die Meinung des Lehrers als unfehlbar, das Wort des Vaters als unwidersprechlich, die Einrichtungen des Staates als die absolut und in alle Ewigkeit gültigen“ anzusehen.6

Maximilian Ronge sah im Unterschied zu Stefan Zweig niemals einen Anlass, Kritik an derlei Maximen zu üben. Im Gegenteil. Was der Literat als Behäbigkeit oder Unbeweglichkeit des Systems und als Erziehung zu blindem Gehorsam verurteilte, war in Ronges Denken Ausdruck der Bewahrung des Bewahrenswerten und Respekt gegenüber jenen, die einen höheren Platz in der Hierarchie einnahmen. Zweig erinnerte sich an junge Menschen, deren Wunsch nach radikalen Änderungen als bedenklich eingestuft, deren Vitalität und Neuerungswille unterdrückt wurden. Ronge gehörte nicht zu diesen Ungestümen. Und während sich Zweig an Schulhefte erinnerte, die übersät waren „mit den Korrekturen des Lehrers in roter Tinte“7, blieben die Hefte Maximilian Ronges nahezu „jungfräulich“. Die schriftlichen Kommentare seiner Lehrer beschränkten sich im Wesentlichen auf Bemerkungen wie „vorzüglich“.

Nicht auszuschließen, dass sich der strebsame Gymnasiast den eigenen Vater zum Vorbild nahm. In den so bezeichneten „Qualifikationslisten“ des Liborius Ronge, die Aufschluss über dessen Leistungen und Fähigkeiten im Dienst gaben, finden sich Beurteilungen wie „pflichtgemäß“, „gehorsam“ und „sehr anständig“. Er verfügte, so seine Vorgesetzten, über einen „festen Charakter“ und ein „gutes Gedächtnis“. Erwähnenswert war schließlich auch der Umstand, dass Liborius Ronge nicht nur Deutsch beherrschte, sondern auch „Böhmisch“ sprach.8

Fremdsprachen bereiteten dem Musterschüler Maximilian jedenfalls keine allzu großen Schwierigkeiten. Kleine Schwächen zeigte der Bub aber in Mathematik. Allerdings verhinderte das „befriedigend“ in diesem Fach nicht, dass er bei der Reifeprüfung brillierte. Im Juli 1893 händigte man dem fleißigen Gymnasiasten das „Maturitäts-Zeugnis“ aus. Ein neuer Lebensabschnitt begann.

„Die gute alte Zeit“

Es sind keine Unterlagen vorhanden, die uns Gewissheit darüber geben könnten, ob der junge Ronge während seiner Schulzeit Interesse für das aktuelle politische Geschehen entwickelte. Und doch wird man demzufolge, was man jetzt, an dieser Stelle, bereits über Max Ronge und seine Familie weiß oder zu wissen glaubt, eine Ahnung davon haben können, wie er die folgenden Fragen beantwortet hätte.

Registrierten die Ronges, dass der seit dem Revolutionsjahr 1848 amtierende Kaiser Franz Joseph nach den vielen Schlappen auf den Schlachtfeldern im Norden und Süden des Reiches und angesichts der Masse an ungelösten Problemen im Inneren sich zu einem Monarchen entwickelte, der den Stillstand scheinbar zum Programm machte? Und wie hat man sich Maximilians Bild von der Vergangenheit der Monarchie vorzustellen? Wurde die Niederlage gegen das preußische Heer bei Königgrätz 1866, die den Weg zur Gründung des Deutschen Kaiserreichs freigemacht und die Stellung des Habsburgerreiches im europäischen Kräftefeld neu definiert hatte, im Elternhaus oder in der Schule thematisiert? Was hielt er vom so bezeichneten „Ausgleich“ 1867, der dem Habsburgerreich den Dualismus bescherte und eine k.u.k. Monarchie schuf, den Staat Österreich-Ungarn, in den er hineingeboren wurde? Gab es in der Familie Ronge Ressentiments gegenüber bestimmten Nationalitäten des Vielvölkerreiches? Pflichtete man den Tschechen oder Südslawen bei, wenn sie nach denselben Rechten riefen, wie sie die Ungarn 1867 bekommen hatten? Was hielten die Ronges von der als Folge des Ausgleichs vollzogenen Dreiteilung der Armee, die neben der k.u.k. Armee eine kaiserlich-königliche Landwehr in Österreich und das Pendant in Ungarn, die Honvéd, entstehen ließ? Wie kommentierte man die dennoch aufrecht gebliebenen Forderungen der Magyaren nach Aufstellung einer unabhängigen Armee? – eine Frage, die im Umfeld des jungen Ronge sicher diskutiert wurde. Was wusste Maximilian über das politische Credo des Deutschnationalen Georg Ritter von Schönerer, der mit seinen radikalen Parolen vor allem die Stimmung des Kleinbürgertums traf und den deutschen Monarchen als „unseren“ Kaiser bezeichnete? Interessierte er sich für die Vorgänge im Parlament, im Reichsrat? Wie reagierte der 1889 fünfzehnjährige Ronge auf die Nachricht vom Tod des Thronfolgers, des Kronprinzen Rudolf? Nahm er Notiz von den aktuellen sozialen Problemen?

In Wien jedenfalls hätte er Gelegenheit genug dazu gehabt, denn abseits der seit den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts entstandenen Prachtbauten der Ringstraße war viel Platz für Armut und Elend geblieben. Wie dachte der junge Mann über einen langsam, aber kontinuierlich lauter werdenden Protest der Unterschichten und die Forderungen der Sozialdemokratische Partei, die auf die vielfach ärmlichen und von Mangel geprägten Lebensbedingungen des „Proletariats“ hinwies? Wie erlebte er den 1. Mai 1890, als dieser zum ersten Mal als „Tag der Arbeit“ begangen wurde und sich an die 200.000 Menschen im Prater versammelten? Dieses bei den Wienerinnen und Wienern so beliebte Erholungs- und Vergnügungsareal besuchte auch Ronge häufig. Als Schüler, um dort Spaziergänge zu machen, als Offizier, um auszureiten. Doch der Prater war ebenso wie das restliche Wien gleichsam ein in unsichtbare Zonen eingeteiltes Terrain, wo ein jeder, egal welcher sozialen Gruppe er angehörte, wusste, wann er „fremdes Gebiet“ betrat. Am 1. Mai 1890 „eroberten“ die Arbeiter gleichsam die „Nobelalleen“ des Praters. Die „gute liberale Bürgerschaft“, so schildert es uns Stefan Zweig, reagierte entsetzt. Man hielt es, schreibt er, gar nicht für möglich, „dass diese rote Rotte aus der Vorstadt ihren Marsch durchführen werde, ohne Häuser anzuzünden, Läden zu plündern und alle denkbaren Gewalttaten zu begehen. Eine Art Panik griff um sich. Die Polizei der ganzen Stadt und Umgebung wurde in der Praterstraße postiert, das Militär schussbereit in Reserve gestellt.“9 Eltern hielten ihre Kinder davon ab, auf die Straße zu gehen. Doch die befürchtete Katastrophe fand nicht statt. Es blieb ruhig.

Nicht so im Jahr 1893, als Max Ronge seine Reifeprüfung ablegte. In Prag kam es zu Krawallen. Nationale Gegensätze wurden gewaltsam ausgetragen. Deutsche und Tschechen verprügelten einander. Kaiseradler, die auf öffentlichen Gebäuden angebracht waren, wurden mit Dreck beschmiert. Der Ausnahmezustand wurde ausgerufen, eine Verhaftungswelle setzte ein. Doch allmählich beruhigte sich die Lage wieder. Die Gefahr schien gebannt. Wenigstens vorübergehend. Der Konflikt zwischen Deutschen und Tschechen war freilich keineswegs gelöst, und der Ruf nach nationaler Gleichberechtigung verstummte nicht. Schlimmer noch: Immer mehr Tschechen begannen über ein Königreich Böhmen ohne einen König namens Franz Joseph nachzudenken, der sich selbst als „deutscher Fürst“ bezeichnete. Die Vorstellung von einem selbstständigen tschechischen Staat erschien zwar immer noch utopisch, aber nicht abwegig genug, um darüber nachzudenken.

Wenn Unruhen ausbrachen, wurde die Armee zur Unterstützung der Exekutive immer wieder im Rahmen so genannter „Assistenzeinsätze“ beigezogen. Das geschah in den nichtdeutschen Ländern öfter und meist im Zusammenhang mit dem Nationalitätenproblem. In den deutschsprachigen Gebieten dienten solche Machtdemonstrationen vor allem zur Niederhaltung von politischen Parteien und ihren Anhängern. Gegen die Sozialdemokraten wurde am häufigsten vorgegangen.10 Freilich war es nicht so, dass bei den Assistenzeinsätzen das Militär dann tatsächlich immer eingreifen musste. Doch welches Ansehen hatten Streitkräfte, die die Menschen nicht gegen äußere Feinde schützten, sondern die eigenen Leute niederknüppeln sollten?

1878, als die Donaumonarchie, abgesegnet durch den Berliner Kongress, Bosnien-Herzegowina besetzte, war die k.u.k. Armee zum letzten Mal außerhalb der Grenzen des Reiches aktiv geworden. Von nun an bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Sommer 1914 boten Manöver und so genannte „Kriegsspiele“ Ersatz für nicht stattfindende militärische Auseinandersetzungen. Nicht alle waren froh darüber.

Den Vorstellungen eines jungen Burschen, der vielleicht von eigenen „Ruhmestaten“ auf dem Schlachtfeld träumte, mag eine Armee, die entweder als Verstärkung für die Sicherheitskräfte agierte oder pompöse Paraden abhielt, wenig entsprochen haben. Max Ronge dachte aber womöglich ganz anders. Ebenso wahrscheinlich sein Vater und sein Bruder. Die Ronges könnten die Bedeutung der Armee und des Kaisers ähnlich beurteilt haben wie dies der ungarische Historiker István Deák beschrieben hat: „Zu einer Zeit, da die Bewohner der Monarchie mit jeder nur denkbaren Art der nationalistischen und sozialen Propaganda überhäuft wurden, da sich die Parlamentsabgeordneten mehr mit handgreiflichen Auseinandersetzungen denn mit der Gesetzgebung befassten, boten die Armee und ihr oberster Kriegsherr, der Kaiser, ein Bild des Friedens, der Ordnung, der Toleranz und der Kontinuität.“11 Diese Kontinuität zu gewährleisten, war eine der zentralen Aufgaben des Offizierskorps der k.u.k. Armee, dem der junge Maximilian Ronge angehören wollte.

Ein „Neustädter“

Die Existenz regelrechter „Militärdynastien“ galt in der Habsburgermonarchie als nichts Ungewöhnliches. Viele, die damals eine Karriere in der k.u.k. Armee anstrebten, waren die Söhne, Enkel und Urenkel von einfachen Soldaten oder von Offizieren. Die Ronges stellten da keine Besonderheit dar. Nicht nur Maximilians Vater war beim Militär. Auch der Großvater, Franz Ronge, hatte der Armee als Kanonier angehört. Selbst in der Verwandtschaft der Mutter, einer geborenen Zeeh, gab es Onkel und Cousins, die sich für eine militärische Laufbahn entschieden hatten. Gerade der mit solch einem familiären Hintergrund gewissermaßen vorbelastete Offiziersnachwuchs der Monarchie entwickelte ein besonders klar abgegrenztes Selbstverständnis. Die Bindung dieser von klein auf militärisch beeinflussten Männer an die zivile Gesellschaft wurde parallel dazu immer brüchiger.12 Die Bereitschaft zum Verständnis für die Lebenswelt der oft abschätzig betrachteten Zivilisten und erst recht für die von Zivilisten gemachte Politik blieb vielfach gering.

Adolf Ronge hatte sich 1893, als sein Bruder Maximilian das Gymnasium verließ, bereits für „des Kaisers Rock“ entschieden. Er wurde in weiterer Folge ebenso wie sein Vater Militär-Rechnungsrat, und auch seine Vorgesetzten waren stets voll des Lobes über die Fähigkeiten und Charaktereigenschaften des pflichtbewussten Untergebenen. Die Anlagen des ältesten der Ronge-Brüder überzeugten dermaßen, dass man ihn für immer verantwortungsvollere Positionen vorschlug. Adolf Ronge wandelte also in den Spuren des Vaters, machte aber eine Karriere, die weit über die des Liborius Ronge hinausging.13

Dass Maximilian gleichsam ohne eigene Ambitionen und lediglich der Familientradition wegen die Militärlaufbahn einschlug, kann in Anbetracht seiner späteren Haltung ausgeschlossen werden. Waren es beim schon erwähnten Ernst Ritter von Streeruwitz vor allem pragmatische Erwägungen, die ihn nach Wiener Neustadt, in die traditionsreiche und prestigeträchtige Theresianische Militärakadamie führten, dürften beim jungen Ronge doch auch früh ausgeprägte Überzeugungen beziehungsweise spezifische Interessen eine Rolle gespielt und die Weichen gestellt haben. Ähnlich vielleicht wie im Falle einiger späterer Weggefährten Ronges, die in schon vorgerücktem Alter über die Motive ihrer Berufswahl nachdachten. Sie beschrieben die Hintergründe ihrer Entscheidung für das Militär als einen Mix aus den Vorprägungen durch das Elternhaus und individuellen Neigungen. Theodor Ritter von Zeynek beispielsweise fühlte sich von der Idealisierung einer „kriegerischen Männlichkeit“ angezogen und Julius von Lustig-Prean führte diesbezüglich vor allem das „Erbe“ seines Vaters an: „fanatische Liebe zum Kaiser, zum Soldatentum, offiziersmäßiges Denken und Handeln, ausgeprägtes Interesse für die Armeegeschichte“. Max Csicserics von Bácsány, Sohn eines Offiziers, wollte unbedingt dem Beispiel des Vaters folgen, da, wie er schrieb, „ich stets in einem militärischen Milieu lebte, fast alle meine männlichen Verwandten Offiziere und die weiblichen an Offiziere verheiratet waren“.14

Als Zögling an der Militärakademie in Wiener Neustadt aufgenommen zu werden, war keine Selbstverständlichkeit. Immerhin hatten die Absolventen die besten Aufstiegschancen. Die so genannten „Neustädter“ dominierten die Offizierselite der k.u.k. Armee und übertrumpften dabei die Schüler der Technischen Militärakademie in Wien, die ebenfalls als eine Art Kaderschmiede galt. Entsprechend der Tendenz einer zunehmenden „Verbürgerlichung“ des habsburgischen Offizierskorps stammten die Schüler an den Akademien vornehmlich aus gut situierten Beamtenfamilien. Dabei waren es um die Jahrhundertwende immer noch die militärischen Staatsdiener, deren Söhne den Großteil der Akademie-Kandidaten stellten. Es schadete aber so oder so, also egal ob mit militärischem oder „nur“ zivilem Hintergrund, nicht, wenn die Familie des Zöglings über gute Beziehungen verfügte. Allerdings bekamen auch explizit Begabte, die auf keine einflussreichen Fürsprecher verweisen konnten, einen Studienplatz in Wiener Neustadt zuerkannt. Die Aufnahmeprüfung stellte jedenfalls eine durchaus ernstzunehmende Hürde dar.15

Die „zivile Matura“, so wie sie Maximilian Ronge abgelegt hatte, war keine zwingende Voraussetzung für den Eintritt in die Akademie. In gewisser Weise brachte sie sogar Nachteile, denn die Zöglinge, die ihre Ausbildung in einer Militär-Realschule erhalten hatten, durften die so genannten „Zivilknödel“ befehligen. Sie fungierten als „Rekrutenausbildner“ ihrer gleichaltrigen oder manchmal sogar älteren Kollegen. Während nämlich die Absolventen der Militärschulen bereits militärisch gedrillt waren, mussten die Gymnasiasten, wie Maximilian Ronge einer war, diesbezüglich erst unterwiesen werden. Das lief für gewöhnlich in einer für die „Zivilknödel“ demütigenden Art und Weise ab. „Überhaupt“, erinnerte sich Ernst von Streeruwitz, „waren diese aus den unteren Militärschulen in die Akademie gelangten Kameraden, die zugleich unsere militärischen Abrichter gewesen sind, anfangs etwas hart mit uns Zivilisten […]. Wenn sie uns aus Ärger über Ungeschicklichkeit das schwere Armeegewehr hochstrecken ließen, bis wir blaue Köpfe hatten, oder uns mit Hohnlachen auf längere Dauer in die tiefe Kniebeuge versetzten, so war die Wut stumm, aber grenzenlos.“ Streeruwitz, der im Übrigen ein Jahr vor Maximilian Ronge in die Akademie in Wiener Neustadt aufgenommen worden war, verstand bald, „dass Kritik beim Militär verboten ist“16. Da half auch kein Stöhnen angesichts des Übermaßes an physischer und psychischer Belastung, dem die zirka 150 neuen Zöglinge ausgesetzt wurden. „ Jede freie Stunde bis zum Abend“, hielt ein anderer ehemaliger „Neustädter“ in seinen Lebenserinnerungen fest, „mussten wir exerzieren und wurden gedrillt, manchmal bis zur Erschöpfung geschunden.“17 Hinzu kam ein enormes Lernpensum. In den drei Jahren ihrer Ausbildung an der Akademie wurden die Zöglinge in mehr als drei Dutzend allgemeinbildenden und militärfachlichen Gegenständen unterrichtet. Gewöhnungsbedürftig waren für die Gymnasiasten wahrscheinlich nicht nur Fächer wie „Heeres-Organisation“, „Befestigung und Festungskrieg“ oder „Pferdewesen“. Eine neue Erfahrung bedeutete auch das Schlafen in den großen, nur karg ausgestatteten und meist schlecht beheizbaren Sälen. 50 Betten pro Raum waren die Norm. „Mein Bett“, erinnerte sich Ernst von Streeruwitz noch viele Jahre später, „hatte die Nummer 480“.18

Den meisten Zöglingen flößte schon das Gebäude der Akademie, die alte, von den Habsburgern ausgebaute Babenbergerburg Respekt ein. In der Retrospektive der ehemaligen „Neustädter“ verband sich diese Empfindung mit einer Art „Sendungsbewusstsein“. Die Zöglinge in ihren Massenquartieren wussten jedenfalls, dass sie die Möglichkeit bekommen hatten, sich von der Masse abzuheben, aufzusteigen und in der Folge zu einer Elite zu gehören, deren „edelste Aufgabe“ darin bestehen würde, Kaiser und Vaterland zu dienen. Maximilian Ronge war von Beginn an gewillt, sein Bestes zu geben, um dieses Ziel zu erreichen. Während nicht wenige am Lehrstoff, den physischen Anforderungen oder am Klima einer strengen, ja überstrengen Anstaltszucht scheiterten – die Ausfallsquote war durchaus beachtlich – setzte der Zögling Ronge alles daran, zu glänzen. Innerhalb der Klassen kam die Leistungshierarchie nicht nur durch die Vergabe bestimmter Rangpositionen zum Ausdruck, sondern auch durch die gestaffelte Zuerkennung von Auszeichnungen, die den Schulerfolg des Zöglings an dessen Uniform ablesbar machten.19 Maximilian Ronge erhielt solche Auszeichnungen, und wahrscheinlich war ihm bewusst, dass der „Schulrang“ keineswegs bedeutungslos für seine Zukunft war. Wenn er demnach im ersten Jahr an der Akademie „Rang 2“ zuerkannt bekam und in den beiden folgenden als Klassenbester abschloss, dann ging es nicht nur darum, seine Eltern zu erfreuen.20 Der Rang beeinflusste den Berufsweg und damit auch die Karrierechancen des „Akademikers“.

Der Musterschüler fiel also nicht nur an der Realschule, sondern auch in Wiener Neustadt durch Fleiß und außerordentliche Leistungsfähigkeit auf. Ob Geografie, Waffenlehre, Taktik, Fechten, Reiten, Tanzen oder Exerzieren – Ronge war auf die Beurteilungen „vorzüglich“ und „sehr gut“ geradezu abonniert. Selbst frühere Defizite in Mathematik wurden überwunden. Talent bewies der strebsame Zögling auch im Zeichnen, genauer gesagt im „Kartographieren“ und Anfertigen verschiedener Skizzen. Um diese Fertigkeiten zu üben, fanden so genannte „Mappierungsreisen“ statt.21 Zeichnen dürfte sich jedenfalls zu einer Art Lieblingsbeschäftigung von Ronge entwickelt haben.

Die Lehrer an der Akademie schätzten überdies seine rasche Auffassungsgabe. Besonders lobenswert fanden sie, ganz der Pädagogik der Zeit verpflichtet, Maximilians nahezu fehlerfreies Reproduzieren des vorgetragenen Stoffes. Über seine „Gemüthsbeschaffenheit“ hieß es: „ernst, männlich, strebsam, ausdauernd, verlässlich“. Hinsichtlich seines „Benehmens“ war in einem der Zeugnisse Folgendes zu lesen: „sehr artig und bescheiden, lernt eifrig mit schwächeren Kameraden, nimmt guten Einfluß auf die Classe.“

Die Kameradschaft der „Neustädter“ wurde von diesen regelrecht zum Mythos stilisiert. „Wir lernten Kameradschaft im besten Sinne dieses schönen Wortes“, geriet Julius von Lustig-Prean ins Schwärmen: „Wer von uns erinnert sich, dass je ein Misston aus nationalen, konfessionellen oder Standesunterschieden entstanden wäre? Bei allem in den Ungarn wachen Chauvinismus vertrugen sie sich ebenso mit den Deutschen [wie mit] den Cechen, Polen, etc. […]“22 Man habe sich untereinander, so Lustig-Prean, stets „ritterlich“ und „offiziersmäßig“ verhalten, ungeachtet des Stammbaums seiner Kameraden.23 Ähnliches ist in den Aufzeichnungen des Ernst von Streeruwitz nachzulesen. Auch er weiß von einem Kameradschaftsgefühl zu erzählen, das ganz dem Selbstbild der supranationalen k.u.k. Armee, die das „einigende Band“ des Vielvölkerreiches verkörpern sollte, entsprach: „National- und Sprachenstreit gab es keinen. Die militärische Erziehung hat uns so fest zusammengeschmiedet, einander so eng verbunden, dass es keinen Gegensatz gab.“24

Die hier geschilderte Idylle – ein Gegenbild zu den diesbezüglichen Problemen in der „zivilen“ Welt – setzte sich dann, so kann man in vielen Offiziersmemoiren nachlesen, auch nach Ende der Ausbildung fort. Vorbehalte sind angebracht. Es ist nicht zu übersehen, dass die militärische Elite vorwiegend von den Deutschen des k.u.k. Vielvölkerreichs gestellt wurde.25 Verständnis und Toleranz gegenüber anderen zu üben, war unter diesen Bedingungen nicht ganz so schwer, bedenkt man, dass sich schon aus Gründen mangelnder Präsenz nichtdeutscher Kameraden weniger Möglichkeiten zu nationalen Konflikten ergaben.

Die „Akademiker“ verklärten später für gewöhnlich ihre Ausbildungszeit in Wiener Neustadt. Negatives wurde beiseite geschoben. Man sei eben „zur Pflicht“ erzogen worden, hieß es. Für Betätigungen außerhalb des Lehrbetriebs blieb tatsächlich nur wenig Platz. Es lässt sich allerdings nicht sagen, wie Maximilian Ronge in den beiden ersten Jahren an der Akademie den spärlichen Freiraum nutzte. Im Unterschied zu früheren Jahrgängen gestand man den damaligen Zöglingen jedenfalls zu, von Zeit zu Zeit ihre Familien zu besuchen oder von ihnen besucht zu werden. Die Erlaubnis für den sonntäglichen Ausgang erhielten die „Akademiker“ aber nur, wenn sich ihre Uniform in tadellosem Zustand befand. Es erübrigt sich zu erwähnen, dass Ronge in dieser Hinsicht nie einen Rüffel einzustecken hatte. Seine Lehrer fanden die „äußere Erscheinung“ des Zöglings „vollkommen entsprechend“ und seine „Adjustierung“ beschrieben sie als „sehr rein und nett“.26

Julius von Lustig-Prean, der einige Jahre vor Ronge die Militärakademie in Wiener Neustadt besucht hatte, erinnerte sich viele Jahre später an kleine Verstöße gegen die herrschenden Anstaltsregeln. So war es verboten zu rauchen oder Karten zu spielen. Doch es stand außer Frage, so Lustig-Prean, dass junge Burschen zwischen 17 und 21 nicht immer nur nach Vorschriften leben wollten. Es konnte daher vorkommen, dass der eine oder andere erwischt wurde, wenn er sich gerade eine Zigarette ansteckte oder aber zu Lektüre griff, die nicht die Zustimmung der vornehmlich dem Offiziersstand angehörenden Lehrer fand.27 Vergehen dieser Art schlugen sich in der Regel in den Beurteilungen am Ende des Schuljahres nieder. Der Zögling Ronge erlag entweder nie der Versuchung einer verbotenen Handlung oder er ließ sich nicht dabei erwischen.

Wenige Monate vor Abschluss seiner Ausbildung an der Theresianischen Militärakademie und der damit verbundenen Ausmusterung als Leutnant tat Maximilian Ronge etwas, was die Aufgabe seiner Biografen einerseits erleichtert und andererseits nicht leichter macht: er begann, ein „Tagebuch“ zu schreiben. Meist beschränkte er sich auf stichwortartige, nicht immer zu entschlüsselnde Notizen, die er, dem Schreibfluss nach zu schließen, offenbar am Ende jedes Jahres von seinem Kalender in ein liniertes Heft übertrug. Diese Angewohnheit behielt er bis zu seinem Tod bei.

Man kann nur spekulieren, warum er ausgerechnet 1896 damit begann, festzuhalten, was er tat, wohin er fuhr oder mit wem er sich traf. Motiv könnte die bevorstehende große Zäsur, das Ende der Akademiezeit und die Zuerkennung der Leutnantscharge, gewesen sein. Oder war er, der Klassenbeste mit dem Rang Nummer 1, überzeugt, zu Großem befähigt zu sein und ein berühmter Mann zu werden, dessen künftige Biografen er schon in zartem Alter von 22 vorsorglich mit ein paar Informationen aus erster Hand versorgt wissen wollte? Wohl kaum. Nur spekulieren kann man darüber, warum er sein Tagebuch so führte, wie er es führte: da ein Name, dort ein Ort und nur selten ganze Sätze. Wählte er diese knappe Form aus Zeitgründen? Oder schrieb er so, weil er niemals daran einen Gedanken verschwendete, jemand anderer außer ihm selbst würde diese Aufzeichnungen jemals lesen? Nicht nachvollziehbar wäre es jedenfalls, in ihm schon damals den späteren Geheimdienstler sehen zu wollen – einen Mann, der quasi von Berufs wegen nur die allernotwendigsten Informationen preisgab und daher seine Kalendernotizen beziehungsweise sein Tagebuch aus Gründen der Vor- und Umsicht im Telegrammstil führte, um unerwünschten Lesern womöglich Rätsel aufzugeben. Maximilian Ronge hatte zu dieser Zeit mit Sicherheit noch keine Ahnung, dass er einst in das für den militärischen Geheimdienst zuständige Evidenzbüro des Generalstabs berufen würde. Wenn er sich für diese knappe Form seiner Aufzeichnungen entschied, hat das nichts mit seiner späteren Profession zu tun. Eher damit, dass der Kalender, den er benützte, nicht Platz genug bot, um ausführlichere Notizen zu hinterlassen.