Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 3

„Treu bis in den Tod!“

Von Mai bis Juli 1896 legte Maximilian Ronge die Abschlussprüfungen an der Akademie in Wiener Neustadt ab. Julius von Lustig-Prean weiß in seinen Erinnerungen von einer unbändigen Vorfreude der Zöglinge des letzten Jahrgangs zu berichten: „Immer näher kam der heissersehnte Tag, an dem wir flügge werden, an dem wir den Leutnantsstern erhalten und das goldene Offiziers-Portepee anlegen sollten. Jahre hindurch hatten wir uns für diesen Tag vorbereitet und konnten ihn kaum mehr erwarten.“28 Am 18. August dann, traditionsgemäß an Kaisers Geburtstag, fand auch für Maximilian Ronge die Abschlussfeier in Wiener Neustadt statt. Dem Festakt wohnten seine Eltern, seine Schwester Albertine, sein Bruder Franz und Freunde der Familie bei.

Ernst von Streeruwitz, der ein Jahr vor Ronge „flügge“ geworden war, erzählt über den Hergang des Festaktes für die Absolventen: „Eine Feldmesse gab es dann, die Ansprache des Jahrgangsersten am Maria-Theresien-Denkmal, die Eidesablegung mit dem gezückten Säbel, die stramme Defilierung der beiden jüngeren Jahrgänge unter den Klängen des ,Radetzkymarsches‘ und ein gemeinsames Mittagessen.“29 Ob Maximilian Ronge an diesem 18. August 1896 im Akademiepark eine Rede gehalten hat, wie Streeruwitz sie erwähnt, ist nicht bekannt. Der Klassenerste Ronge war zwar auch Jahrgangserster, musste sich diesen Platz aber mit Moritz Fischer von Ledenice teilen. Die beiden rangierten ex aequo an erster Stelle.30

Die Leutnants zogen nach der Ablegung des Eides auf den Kaiser ihre Säbel und kreuzten sie mit dem Wahlspruch „Treu bis in den Tod“.31 Den Zusehern muss sich eine bunte Menge verschiedenster Uniformen dargeboten haben, denn jeder Leutnant hatte eine andere an. Ronge etwa trug die Uniform eines Leutnants des 2. Regiments der Tiroler Kaiserjäger. Die Zöglinge konnten sich nämlich wünschen, in welchem Regiment sie nach Ende ihrer Ausbildungszeit an der Akademie dienen wollten. Reelle Chancen darauf, dass dieser Wunsch dann auch erfüllt wurde, hatten aber nur die leistungsstärksten Absolventen, die so wie Ronge ganz vorne gereiht waren. Im Regelfall aber war zusätzlich dazu noch eine gehörige Portion Protektion notwendig.32 Den „Kaiserjägern“ zugeteilt zu werden, war alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Ein „Kaiserjäger“ zu sein, hieß in einem prestigereichen Elite-Regiment zu dienen. Dass sich dort keineswegs eine besonders kaisertreue Schar von Soldaten konzentrierte, stellte ein enttäuschter Ronge spätestens 1909 fest, als er das erste Mal als militärischer Sachverständiger in einem Spionageprozess auftrat: Der Angeklagte und sein Verteidiger waren beide „Kaiserjäger“ gewesen.33

1896 aber war die Freude über seine Zukunft als Leutnant des angesehenen Traditionsregiments ungetrübt. Noch dazu konnte Ronge zunächst in Wien bleiben, während andere Kameraden Truppenteilen zugeteilt wurden, die sich im hintersten Zipfel Galiziens befanden. Dort waren die weiteren Aufstiegschancen eher gering. Wien hingegen galt als guter Stationierungsort, um Karriere zu machen. Hier hatte man die Möglichkeit, nützliche Verbindungen zu knüpfen und den einen oder anderen Abend in Gesellschaft einflussreicher Vorgesetzter zu verbringen. Ronge machte auch in dieser Hinsicht alles richtig. Seine Tagebuchnotizen zeugen von einem regen Kontakt mit ranghöheren Offizieren.

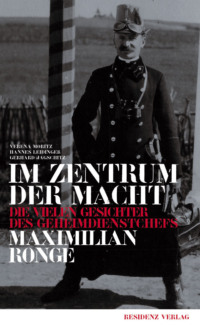

Leutnant Ronge

Bevor er begann, seinen neuen Pflichten als Leutnant nachzukommen, gönnte er sich ein paar Tage Freizeit und belohnte sich mit einem Besuch des Vergnügungsparks „Venedig in Wien“. Diese ganz neue, erst im Mai 1896 im Wiener Prater eröffnete Attraktion vermittelte auf einer 8.000 Quadratmeter großen Wasserfläche die Atmosphäre der Lagunenstadt – mit singenden Gondolieri und anderen Darbietungen. Das künstliche Venedig war freilich ein bescheidener Ersatz für die 1866 verlorengegangene Stadt, die der militärisch stets erfolglose Kaiser an den südlichen Nachbarn hatte abtreten müssen. 1900 kostete der Eintritt in das virtuelle Venedig 30 Kronen. Anzunehmen, dass Ronge 1896 nicht sehr viel billiger davonkam. Bedenkt man, dass er nach eigenen Angaben 120 Kronen Monatsgage bekam, dann war der „Ausflug nach Venedig“ kein billiges Vergnügen. Leisten konnte er ihn sich wohl nur, weil er anlässlich der Ausmusterung von seinem Vater und von Dr. Kopetzky, einem engen Freund der Familie, einen höheren Geldbetrag geschenkt bekommen hatte.

Überhaupt gewinnt man den Eindruck, als hätte die Lebensführung des jungen Offiziers in diesen Jahren einiges an Geld verschlungen. So ließ er keinen der großen Wiener Bälle aus und verbrachte fast jeden Abend auswärts. Die so genannte „Gage“, also sein Monatslohn, war angesichts der mannigfaltigen Fixausgaben eines jungen Offiziers, sei es für die Menage oder die Instandhaltung der Uniform, nicht gerade fürstlich. Ausgaben, die über das Notwendigste hinausgingen, bedeuteten für jene, die keine zahlungskräftige und -willige Verwandtschaft im Hintergrund hatten, einen nur mit dem Gewinn aus Glücksspielen finanzierbaren Luxus.

In diesem Zusammenhang sei auf Ronges Zeitgenossen, den Literaten Arthur Schnitzler verwiesen, der in seinem Werk die Lebenswelt des damaligen k.u.k. Offizierskorps zu einem zentralen Thema machte und dabei immer wieder die chronische Geldnot der Offiziere aufgriff. Die sprichwörtlichen Schulden eines Generalstabsoffiziers machte oft genug schon der einfache Leutnant. Tatsächlich waren die Offiziere der österreichisch-ungarischen Armee verglichen mit ihren Kollegen in anderen Ländern äußerst schlecht bezahlt.

Ronge aber scheint es trotz einer, sagen wir, intensiven, Freizeitgestaltung geschafft zu haben, seine Ausgaben zu kontrollieren. Sparen konnte er sicher dadurch, dass er zumindest in den ersten Monaten nach seiner Ausmusterung noch bei den Eltern in Ober St. Veit wohnte. Auffallend ist schließlich, dass er anders als etliche seiner Kollegen eher selten in diversen einschlägigen Cafés verkehrte, wo für gewöhnlich Billard oder Karten gespielt wurde. Auch sonst übte er Zurückhaltung. „Beim Leidinger“, einem Speiserestaurant für gehobenere Ansprüche, das sich im Stadtzentrum, in der Kärntnerstraße, befand, war er seinen Aufzeichnungen zufolge in all den Jahren seiner Leutnantszeit nur ein einziges Mal. Maßvoll gerierte er sich auch in anderer Hinsicht. In der bei vielen Offizieren so beliebten „Gartenbau“, einem „Vergnügungsetablissement“, verbrachte er nur wenige Abende. Mehr Anziehungskraft übten scheinbar die Oper und das Theater aus.

Ronge legte in bereits fortgeschrittenem Alter Listen über die Häufigkeit seiner Theater-, Opern- und Kinobesuche an. Diesen Notizen zufolge ging er schon als Siebzehnjähriger regelmäßig ins Hofoperntheater. Damals noch offen für alles, was der Spielplan zu bieten hatte, bevorzugte er mit den Jahren mehr und mehr die „leichte Muse“. Es begann sich bereits in seiner Zeit als Leutnant eine lebenslange Leidenschaft für die oft genug von den Liebesabenteuern und -nöten junger Offiziere handelnde Operette abzuzeichnen. Doch Ronge dachte im Zusammenhang mit seiner Abendgestaltung vor allem praktisch. Da Offiziere das Privileg auf ermäßigte Eintrittskarten für das Hofoperntheater ebenso wie das Burgtheater hatten34, machte der Leutnant oft von dieser Vergünstigung Gebrauch. So konnte er Geld sparen und gleichzeitig sein Bedürfnis nach gesellschaftlicher Präsenz befriedigen. Ganz nach dem Motto: „Sehen und gesehen werden“.

Bezeichnenderweise notierte der frisch gebackene Leutnant, der eben erst dem Kaiser ewige Treue geschworen hatte, im Tagebuch nicht nur den Titel des „konsumierten“ Musik- oder Theaterstückes, sondern fand es auch erwähnenswert, wenn der jeweiligen Vorstellung ein Mitglied des Kaiserlichen Hauses beiwohnte. Die Gelegenheit, den Monarchen oder einen der Erzherzöge in den prunkvollen Logen zu erspähen, bot sich für Ronge verhältnismäßig häufig im Burgtheater, das er im Tagebuch mit „Burg“ abkürzte. Im November 1896 sahen solche Eintragungen dann zum Beispiel folgendermaßen aus: „9. Burg ,Die Athenerin‘ in Gegenwart S. M.“, also „Seiner Majestät des Kaisers“. Und am 18.: „Burg ,Judith‘ (Erz. Eugen)“, womit natürlich Erzherzog Eugen gemeint war.

Gelegenheit, den Kaiser zu sehen, hatte Ronge aber auch, wenn er, was immer wieder vorkam, der Wache in Schloss Schönbrunn oder der Burghauptwache zugeteilt war und im Areal der Hofburg seinen Dienst versah. Dann hielt er beispielsweise fest, dass „Seine Majestät“ in der Kutsche vorbeigefahren war. „Vorbei ritt S. M.“, notierte er auch im September 1897 während des damals abgehaltenen „Kaiser-Manövers“. Ronge war aber nicht der Einzige, den so etwas wie Ergriffenheit überkam, wenn er einen Blick auf den Monarchen werfen durfte. Auch Ernst von Streeruwitz befand es einer Erwähnung würdig, dass es ihm während seiner Leutnantszeit „vergönnt“ gewesen war, „unseren lieben alten Kaiser in seinem wundervollen Galopp über das Manöverfeld reiten zu sehen“.35 Julius von Lustig-Prean hatte noch mehr Grund zur Freude. Ihm war, hob er in seinen Erinnerungen hervor, gleich dreimal „das Glück hold“ gewesen, dem Kaiser zu begegnen und obendrein von „diesem ersten Soldaten des alten Österreich’s angesprochen zu werden“.36

Auch die Besuche ausländischer Majestäten vermerkte Maximilian Ronge. Allerdings nur dann, wenn er in irgendeiner Weise persönlich involviert war; wie zum Beispiel im Sommer 1896, als er Spalier für den russischen Zaren Nikolaus II. und seine Frau Alexandra Fjodorowna stand. Tausende Menschen waren damals auf den Beinen, um den Einzug des Herrscherpaares in die Wiener Innenstadt mitzuerleben. Die Ringstraße war aus gegebenem Anlass aufwendig geschmückt worden, und am Schwarzenbergplatz standen sogar zwei speziell errichtete Triumphbögen mit den für die russische Architektur typischen Zwiebeltürmen. Die Beziehungen zwischen der Donaumonarchie und dem Russischen Reich waren schon seit geraumer Zeit als gespannt zu bezeichnen. Dem hohen Besuch aus dem Nachbarland im Osten begegneten nicht wenige mit Skepsis, andere gar mit unverhohlener Abneigung. Und so verwundert es nicht, wenn die Wiener sich damals über den betriebenen Aufwand lustig machten, von einem „russischen G’schnas“ sprachen und die erwähnten Triumphbögen abschätzig als „Moskauer Krempel“ bezeichneten. Manche wollten einen Wink des Schicksals darin erkennen, dass am Tag vor dem Eintreffen von Zar und Zarin ein Unwetter über die Stadt hinweggefegt war und den Großteil der Dekoration arg in Mitleidenschaft gezogen hatte. In der Tat besserten sich die Beziehungen zu Russland kaum. Das lag jedoch nicht daran, dass Wien in diesen Tagen kein Kaiserwetter zu bieten hatte, sondern an einer politischen Großwetterlage, die sich vor allem mit Blick auf den Balkan zusehends verdüsterte.

Davon abgesehen interessierten sich die Zeitungen in diesen Augusttagen des Jahres 1896 speziell für die Kaiserin Elisabeth. Diese nämlich war, selten genug, wieder einmal in Wien zu sehen. Elisabeth erschien höchstpersönlich am Wiener Nordbahnhof, um Nikolaus und Alexandra Fjodorowna zu empfangen.37 „Es war dies“, hieß es in der Berichterstattung der „Neuen Freien Presse“, „für die Wiener ein freudiges Ereigniß; da die Kaiserin trotz des kühlen Wetters keinen Schleier trug und auch den Fächer nicht benützte, um das Gesicht gegen den Luftzug beim Fahren zu schützen, so hatte man diesmal die günstige Gelegenheit, wahrzunehmen, wie wohl und gesund die hohe Frau aussieht.“38

Im Tagebuch Maximilian Ronges wird die Kaiserin „Sisi“ nur ein einziges Mal erwähnt: im September 1898. Damals wurde sie in Genf Opfer eines Attentates, und Ronge nahm, wie er schreibt, am 17. September an der „Leichenfeier für Ihre Majestät“ teil.

Die „zivile“ Welt

Tagebucheintragungen, die über Privates und Berufliches hinausgehen, sind verhältnismäßig rar. Ronge beobachtete zwar vor dem Hintergrund seiner späteren Geheimdiensttätigkeit innen- wie außenpolitische Entwicklungen mit allergrößter Aufmerksamkeit, seine persönlichen Notizen aber enthalten nur vereinzelt Hinweise auf das aktuelle Geschehen. Umso interessanter, wenn Ronge dieses Muster durchbrach und gleichsam „äußere Ereignisse“ zum Gegenstand seiner Notizen machte. 1897 tat er dies ungewöhnlich oft. Beispielsweise in Zusammenhang mit der Ernennung des überaus populären und nicht minder populistischen christlichsozialen Politikers Karl Lueger zum Wiener Bürgermeister. Dreimal schon war jener entgegen dem Votum der Wähler daran gehindert worden, dieses Amt auszuüben. Franz Joseph persönlich hatte dafür gesorgt, dass sich Lueger, der – so schien es – das Programm der Christlichsozialen mehr „sozial“ als „christlich“ auslegte, 1896 noch mit der Funktion des Vizebürgermeisters begnügen musste. Ein Verdammungsurteil aus Rom, das den auch in klerikalen Kreisen umstrittenen Politiker stoppen sollte und das der Prager Erzbischof Schönborn so gerne von seinen Reisen zum Papst mit nach Hause genommen hätte, wollte der Vatikan aber nicht aussprechen. Die Vorbehalte blieben. Suspekt erschien Lueger indes nicht nur den Konservativen und Klerikalen. Auch die Ungarn blickten argwöhnisch in die kaiserliche Residenzstadt. Lueger hatte die seit dem Ausgleich manifestierte Sonderstellung der Magyaren angegriffen und deren kaum maßvoller gewordenen Forderungen scharf kritisiert. Grund zur Sorge rief bei manchen aber noch etwas Anderes hervor: Luegers Antisemitismus. Dass der gefeierte „Modernisierer“ und „Reformer“ andererseits durchaus freundschaftlichen Umgang mit Juden pflegte und dies mit dem Ausspruch „Wer ein Jud’ ist, bestimm’ ich“ gewissermaßen bestätigte, änderte und ändert nichts an der Widerwärtigkeit der antisemitischen Hetzrhetorik des Christlichsozialen. „Es gab und gibt Leute, die es ihm als Vorzug anrechnen, dass er auch in seiner stärksten Antisemitenzeit persönlich für viele Juden eine gewisse Vorliebe beibehalten und daraus gar kein Hehl gemacht hatte: Mir galt“, schrieb Arthur Schnitzler, „gerade das immer als der stärkste Beweis seiner moralischen Fragwürdigkeit.“39 Die gesellschaftliche Akzeptanz eines nicht nur verbalen, sondern im Alltag auf unterschiedlichen Ebenen auch gelebten Antisemitismus ließ sich allein mit dem Hinweis auf die religiöse Toleranz des katholischen Kaisers nicht wegleugnen. Der „habituelle“ Antisemitismus, so wie ihn Arthur Schnitzler problematisierte, wurde verharmlost. Und das bis heute.

Ob Ronge ein Anhänger Luegers war, lässt sich aufgrund der vorhandenen Dokumente weder bejahen noch verneinen. Dass er im März 1910 den Tod des „Stadtvaters“ im Tagebuch notierte, reicht kaum aus, um hier eindeutige Aussagen zu treffen. Als ein dem Kaiser bedingungslos ergebener Offizier hätte er wohl eher Franz Josephs Abneigung gegenüber Lueger teilen müssen. Andererseits ist Max Ronge wohl zu jenen „habituellen“ oder „Salonantisemiten“ zu zählen, über die ein Arthur Schnitzler schrieb. Das legen die Aufzeichnungen und Korrespondenzen des späteren Geheimdienstchefs während und nach dem Ersten Weltkrieg ebenso nahe wie die Aussagen seines Enkels Gerhard Jagschitz. Gewissermaßen außer Kraft gesetzt wurden diese Ressentiments, wenn es sich ergab, wenn es nützlich erschien oder sonst irgendwie vereinbar war mit Ronges Erwartungen an die Gesinnung des jeweils anderen. Diesbezügliche Widersprüche in seiner Haltung können freilich nicht immer schlüssig aufgelöst werden.

Noch ein Ereignis des Jahres 1897 wurde in Maximilian Ronges Tagebuch berücksichtigt: Die Einführung der V. Kurie unter dem k.k. Ministerpräsidenten Kasimir Graf Badeni. Dieser setzte damit eine neue, „allgemeine Wählerklasse“ durch, in der alle männlichen Staatsbürger ab dem 24. Lebensjahr, ohne Rücksicht auf ihre Steuerleistung, stimmberechtigt waren. Doch während fünfeinhalb Millionen Wähler der V. Kurie nur 72 Abgeordnete in den Reichsrat schicken konnten, durfte eine vergleichsweise bescheidene Zahl von Großgrundbesitzern 85 Mandatare ins Parlament entsenden. Dennoch zogen als Folge der Wahlrechtsänderung das erste Mal auch sozialdemokratische Politiker in den Reichsrat ein.

Dass Ronge die Reform des Jahres 1897 in sein Tagebuch aufnahm, ist insofern erstaunlich, als sie ihn persönlich nicht tangierte. Offizieren im aktiven Dienst war das aktive und passive Wahlrecht verwehrt. Außerdem mussten sie einen Revers unterschreiben, dass sie keiner geheimen Verbindung angehörten.40 Die Politisierung der Offiziere, die den Zusammenhalt und den Korpsgeist unterminiert hätte, sollte verhindert werden. Da die Politik von der Nationalitätenfrage nicht zu trennen war, erwies sich die Notwendigkeit einer solchen Position als umso zwingender. Ganz ausschalten ließ sich der Einfluss der Politik auf die Militärelite freilich nicht. Noch viel weniger zu verwirklichen war eine Kontrolle des politischen Denkens der Offiziere, ihrer Sympathien für oder Abneigungen gegen bestimmte Gruppierungen. Schon deshalb, weil die Armee gleichsam als der verlängerte Arm des Monarchen gesehen wurde, war sie zudem der öffentlichen Kritik ausgesetzt. Und damit einher ging als logische Konsequenz die Abwehrhaltung gegenüber solchen, die besonders viel an den herrschenden Verhältnissen auszusetzen hatten.

Zu diesen gehörten vor allem die Tschechen. Sie wollte Ministerpräsident Badeni mit seinen 1897 vorgelegten Sprachenverordnungen befrieden. Nach Meinung der Deutschen in der Monarchie auf ihre Kosten. So sollte die zweisprachige Amtsführung aller Zivilbehörden Böhmens durchgesetzt werden. Zu diesem Zwecke musste von den betreffenden Beamten die jeweils andere Sprache innerhalb einer Frist von drei Jahren erlernt werden. Da die meisten tschechischen Beamten Deutsch konnten, umgekehrt die deutschen aber kein Tschechisch, war absehbar, dass Badenis Pläne keineswegs auf ungeteilte Zustimmung treffen würden. Die Deutschen im Habsburgerreich schrieen auf. Nicht nur in Böhmen. Der Protest, der nun, im Frühjahr 1897 losbrach, übertraf die schlimmsten Befürchtungen. Der Obstruktion, der bewussten Lahmlegung der parlamentarischen Arbeit, die eingesetzt wurde, um die Badenischen Verordnungen zu Fall zu bringen, folgte eine Auflehnung, die das politische System der österreichischen Reichshälfte nachhaltig erschütterte. In den kommenden Monaten eskalierte die Lage dermaßen, dass manch einer das Land schon am Rande einer Revolution sah. Das Verhalten der Abgeordneten im Parlament hatte schon in den vorangegangenen Jahren immer wieder Anlass zu Diskussionen über die „Würde des Hauses“ gegeben. Nun aber brachen sämtliche Dämme. Im Sitzungssaal des Reichsrates lieferten sich die Volksvertreter wüste Prügeleien. Die Gewalt setzte sich auf der Straße fort. Militär musste eingesetzt werden. Im November befand sich Wien in Aufruhr. Als Badeni angesichts der Tumulte in weiten Teilen Österreichs, blutiger Exzesse und der neuerlichen Zuspitzungen im Parlament demissionierte, legte sich der Sturm nur langsam. Am 2. Dezember 1897 sah Maximilian Ronges Tagebucheintragung so aus: „Marsch-Bereitschaft für Prag (Revolte).“41

Badenis Nachfolger, Baron Gautsch von Frankenthurn, regierte in der Folge mit Hilfe des Notverordnungsrechtes der Verfassung, mit dem berühmten Paragraphen 14. Der Rechtsgelehrte und Parlamentarier Joseph Redlich, Chronist der letzten Periode der Donaumonarchie, sprach von einem „Absolutismus der bürokratischen Ministerien“, der sich nun durchsetzte.42 Franz Joseph profitierte paradoxerweise von der Badeni-Krise: In Anbetracht der innenpolitischen Paralysierung und eines Parlaments, das durch den nationalen Konflikt gelähmt war, wurde er umso mehr als Integrationsfigur gesehen, als letzter „Hort der Ordnung“.43

Ehrenmänner und Duellanten

Der Kaiser diente gleich mehreren Offiziersgenerationen als Vorbild. Sein „Pflichtbewusstsein“ fand in diesem Zusammenhang ebenso Bewunderung wie sein ausgeprägtes „Ehrgefühl“. In der Tat kam der „Ehre“ im Denken Franz Josephs ein größerer Stellenwert zu als dies für politische Entscheidungen sinnvoll erschien. Doch der Monarch erwies sich immer wieder eher als Soldat denn als Politiker. Ehre war freilich jene Tugend, die zu den Grundfesten des Standesbewusstseins der habsburgischen Militärelite gehörte. „Uns’re Seele Gott, unser Leben dem Kaiser, die Ehre für uns.“44 Dieser Leitspruch definierte die weltanschauliche Basis des Offizierskorps.

Was „Ehre“ bedeutete, legte die Armee fest. Auch wie sie „geschützt“ werden konnte. Zum Beispiel mit dem Recht auf so genannte „Ehrennotwehr“ oder aber mittels Austragung von Duellen. Außerhalb des Offizierskorps stießen diese mit Gewaltanwendung verbundenen „Verteidigungsmaßnahmen“ aber auf zunehmende Ablehnung. Andererseits griffen militärische Verhaltensnormen gerade auch auf die zivile Welt über. Duellgegner, welche die Problematik im Rahmen einer öffentlichen Debatte behandelt wissen wollten, hatten es mit ihren Argumenten gegen den als unzeitgemäß empfundenen Zweikampf nicht leicht, wenn ausgerechnet die Spitzen der Gesellschaft ihre Differenzen mit der Waffe in der Hand austrugen. 1897 beispielsweise gerieten vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um die Sprachenverordnungen im Reichsrat der Ministerpräsident höchstpersönlich und ein tschechischer Abgeordneter aneinander. Letzterer sprach von „Schufterei“, und Badeni forderte Satisfaktion. Er wurde während des Duells leicht verletzt.45

Besonders gerne zum Säbel griffen deutschnationale Studenten, die im Übrigen ihrerseits Juden Satisfaktion verwehrten. Und zwar mit folgender Begründung: „ Jeder Sohn einer jüdischen Mutter […] ist von Geburt an ehrlos […]. Einen Juden kann man nicht beleidigen, ein Jude kann daher keine Genugtuung für erlittene Beleidigungen verlangen.“46 Betroffen von dieser Haltung waren freilich auch jüdische Berufs- und Reserveoffiziere. Sie wurde als massiver Angriff auf die Standesehre des gesamten Offizierskorps gewertet. Mit einer Stellungnahme gegen den Antisemitismus der Deutschnationalen hatte es daher wenig zu tun, wenn nun rigorose Maßnahmen des Militärs zur Anwendung kamen: Deutschnationale Studenten, die zumeist der Reserve angehörten, wurden abgestraft, wenn sie einem jüdischen Kollegen die Genugtuung verweigerten. Die k.u.k. Armee erwies sich hier als „übernational“, wenngleich das Duell als solches einen fragwürdigen Hintergrund für die so zum Ausdruck gebrachte Absage an die Diskriminierung jüdischer Kameraden bot.

Soziale Dünkel aber blieben unangetastet. Wenn der Kontrahent eines „ehrenrührig“ behandelten Offiziers sozialen Klassen angehörte, die von vornherein als satisfaktionsunfähig galten, schied das Duell als „Genugtuung“ aus. Dann wurde „Ehrennotwehr“ geübt. Der – auf welche Weise auch immer – „beleidigte“ Offizier musste in diesem Fall umgehend von seinem Säbel Gebrauch machen, um die Schmach zu tilgen. Es reichte, den „Beleidiger“ wenigstens „sichtbar“ zu verletzen. Unterließ dies der Offizier – so wie in Arthur Schnitzlers berühmter Novelle „Leutnant Gustl“ – drohte ihm ein Verfahren vor dem so genannten „Ehrengericht“. Dieses konnte dem Angeklagten die Charge aberkennen, was gleichbedeutend mit dem Ende der militärischen Laufbahn des betreffenden Offiziers war.

Die „moralische Anständigkeit“ der Offiziere sah indessen unter anderem Erzherzog Friedrich in Gefahr. Er brachte den „Verfall der Ehrbegriffe“ mit der seiner Meinung nach niedrigen Herkunft vieler Offiziere in Verbindung. Ein „minderwertiges Offizierskorps“ sei, so der Habsburger, „ein sehr bedenkliches Prognostikon für den Ernstfall“. Erzherzog Friedrich versah diesen Satz mit mehreren Rufzeichen und sprach damit wohl auch dem Thronfolger Franz Ferdinand aus der Seele, der sich genauso wie sein Verwandter mehr Adelige in der Armee wünschte.47 Dass ein Mehr an blauem Blut sich positiv auf die Verfassung des Offizierskorps ausgewirkt hätte, wäre von Schnitzler sicher zurückgewiesen worden. Im Übrigen war zumindest ein Mehr an Habsburgern in der Armee nicht erforderlich. Viele Führungspositionen hatten Erzherzöge inne48, und deren Eignung, sei es hinsichtlich ihrer Qualifikationen oder sonstiger Voraussetzungen, galt immerhin als umstritten.

Von der heilsamen Wirkung militärischer Verhaltensnormen auf Moral und Disziplin des Offizierskorps hielt Schnitzler indes so oder so wenig. Sein „Leutnant Gustl“ wird jedenfalls gerade in Zusammenhang mit den diesbezüglichen Regeln der Armee als Repräsentant eines moralisch verfaulten Offiziersstandes vorgeführt, als ein durch ein autoritäres System verformter Charakter. Gustl sehnt sich überdies nach einem Krieg, der es ihm erlauben würde, die Kontrolle über seine Affekte auszusetzen und endlich „zuzuschlagen“.49

Wie oft in Zusammenhang mit Ehrenangelegenheiten „zugeschlagen“ wurde, lässt sich nicht genau sagen. Es gibt – wenig überraschend – keine verlässlichen Zahlen betreffend die Häufigkeit von Duellen und schon gar keine nur irgendwie vollständigen Daten über Fälle von geübter oder eben nicht geübter Ehrennotwehr. In der Armee hielt man die Problematik jedenfalls für aufgebauscht, das in der Öffentlichkeit entstandene Bild von duellsüchtigen Offizieren für verzerrt. Erstaunlich ist aber, dass der Leutnant Maximilian Ronge vom Jänner bis zum März 1898 dreimal in Duelle involviert war. Einmal fungierte er, wie er selbst schreibt, als „Schiedsrichter“ und die beiden anderen Male könnte er womöglich Sekundant gewesen sein. Jedenfalls waren die Kontrahenten in allen Fällen Offiziere beziehungsweise Offiziersanwärter. Den Ausgang des Duells hielt Ronge aber nur in einem Fall fest, und zwar im April 1899, als er in seinem Tagebuch wieder von einem Zweikampf berichtete: Einer der beiden Duellanten wurde damals schwer, der andere leicht verletzt.

Nicht nur Ronge erfüllte im Zusammenhang mit dem Duell – obzwar offenbar nur als indirekt Beteiligter – gleichsam das literaturgeleitete Klischee von einem jungen Leutnant, der sich am Abend auf Bällen vergnügte und sich im Morgengrauen zu einem Kampf auf Leben und Tod aufmachte. Auch der spätere Generalstäbler Theodor Ritter von Zeynek, mit dem Ronge damals viel Kontakt hatte, sammelte in dieser Beziehung Erfahrungen. Allerdings verwehrte Zeyneks Widersacher, ein tschechischer Abgeordneter, die Satisfaktion.50 Von einer ähnlichen, vielleicht derselben Begebenheit berichtet überdies Julius von Lustig-Prean. Auch in diesem Fall verweigerte der Abgeordnete mit Verweis auf seine Immunität die Genugtuung.51 Der Parlamentarier hieß Wenzel Klofácˇ. Er gehörte der Partei der „ Jungtschechen“ an, die um weitreichende nationale Zugeständnisse kämpfte. Klofácˇ galt als besonders radikal und geriet später ins Visier des Geheimdienstmannes Maximilian Ronge.

Feindbilder

Wenn Lustig-Prean sich in seinen Lebenserinnerungen über die Weigerung des Abgeordneten, der Forderung des Offiziers zu entsprechen, empörte, dann hatte das nicht nur etwas mit Ressentiments gegenüber den Tschechen zu tun, sondern auch mit einer Abwertung von Zivilisten, die nicht wenige Heeresangehörige als Feiglinge und Schwätzer abtaten. Hinzu kam eine prinzipielle und in Armeekreisen durchaus übliche Ablehnung des Parlamentarismus. Hierfür gab es gleich mehrere Gründe. Nationale Abgeordnete, die so wie Klofácˇ mit zunehmender Offenheit einen prorussischen Kurs verfolgten, gebärdeten sich nach Meinung der Militärs mehr und mehr als „Landesverräter“. Der Reichsrat bot diesen „Unwürdigen“ also eine „Arena“, verschaffte ihnen Gehör. Außerdem brachte das Parlament kein oder wenig Verständnis für die Bedürfnisse der Armee auf. So zumindest sah es deren Führung, die dabei die Widerstände der Nationalitäten oder die antimilitaristische Haltung der Sozialdemokratie ebenso bedachte wie den ewigen Kampf ums Heeresbudget. „Eine wirklich Stütze“, so Lustig-Prean, „hatte die Heeres-Verwaltung nur in der Person des Kaisers […].“52 Maximilian Ronge hätte seinem Kameraden völlig beigepflichtet. Auch hinsichtlich dessen negativer Haltung gegenüber den Tschechen und insbesondere den „duellunwilligen“ Mandataren.

Aber nicht nur der jungtschechische Abgeordnete Klofácˇ entzog sich dem aufgenötigten Zweikampf. Auch der Arzt und Schriftsteller Arthur Schnitzler verweigerte sich den Regeln des Offizierskorps. Die öffentlichen Beschimpfungen, die als Reaktion auf seinen „Leutnant Gustl“ auf ihn niederprasselten, überging er kommentarlos. Daraufhin wurde ihm von einem Ehrenrat seine Charge als Sanitätsoffizier der Reserve aberkannt. Der Skandal war perfekt, und Schnitzler, der sich mit seiner Kritik am Ehrenkodex in Theaterstücken wie „Freiwild“ oder „Liebelei“ bereits in den vorangegangenen Jahren keine Freunde unter den Militärs gemacht hatte, wurde endgültig als „jüdischer Besudler“ einer im Grunde „arischen“ Armee verunglimpft.53 1896, als Maximilian Ronge im Burgtheater eine Vorstellung von „Liebelei“ besuchte, war es als Offizier offenbar noch kein Problem, militärkritische Stücke anzuschauen. Ein paar Jahre später, als „Leutnant Gustl“ die Gemüter erhitzte, könnte sich das geändert haben. Jedenfalls blieb „Liebelei“ zunächst das einzige Bühnenwerk Schnitzlers, das Ronge sah. Erst Jahre später folgte „Komtesse Mizzi“, ein Stück, das der Gesellschaft ein erschreckendes Sittenbild vor Augen führte.

Ronges Kamerad, Lustig-Prean, wandte sich indes ganz anderen Problemen zu. Seinen Widerspruch rief die Frage der Eignung von angehenden Reserveoffizieren, so genannten „Einjährigen“, hervor. Die Matura war für gewöhnlich Voraussetzung, um den vorgeschriebenen Präsenzdienst zu verkürzen und als Einjährig-Freiwilliger zu dienen. Für die „Equipierung“, also die Ausrüstung, kam der Staat auf. Allerdings konnte man sich das „Einjährig-Freiwilligen-Recht“ auch im Wege „einer Befähigungsprüfung erwerben“, falls man über die Mittel verfügte, das Jahr auf eigene Kosten abzuleisten. Dass man sich dieses Privileg erkaufen konnte, verärgerte nicht nur Lustig-Prean.54 Auch Schnitzlers „Leutnant Gustl“ neidete den Einjährig-Freiwilligen ihren Status und vor allem die damit verbundene Möglichkeit, die Ausbildung als Reserveoffizier abzuschließen. Darüber hinaus waren um 1900 über 18 % der k.u.k. Reserveoffiziere, die Militärärzte der Reserve nicht mitgerechnet, „Israeliten“.55 Für den antisemitischen Leutnant Gustl taten sich damit gleich zwei Motive auf, um den Einjährig-Freiwilligen beziehungsweise Reserveoffizieren mit Ablehnung zu begegnen. Lustig-Prean, der jene Prüfungen abnahm, die es entsprechend befähigten und zahlungskräftigen Anwärtern ermöglichte, ohne Reifeprüfung, aber mit erforderlichem finanziellen Hintergrund das Einjährig-Freiwilligenjahr zu absolvieren, gesteht in seinen Aufzeichnungen: „Ich verfuhr […] mit den Freiwilligen mit der sog. ,Intelligenzprüfung‘ besonders streng, möglicherweise sogar ungerecht. Diese werden mich nicht gerade sonderlich geliebt haben, während viele andere sich mir noch lange Zeit recht anhänglich erwiesen.“56 Ronges Tagebuchnotizen ist demgegenüber nicht zu entnehmen, dass er seinen Dienst als Ausbildner in der Einjährig-Freiwilligen-Schule mit Widerwillen verrichtet hätte. 1897/98 nämlich war er dort als „Instruktionsoffizier“ im Einsatz. Seine Aufzeichnungen legen vielmehr offen, dass er mit den Einjährigen sogar außer Dienst verkehrte. Lustig-Preans Vorbehalte teilte Ronge offenbar nicht. Seine Leistungen als „Lehrer“ gingen gleichzeitig über das Pflichtmaß hinaus. Als im Jänner 1898 Erzherzog Eugen seine Truppe inspizierte, bekam der Leutnant nur lobende Worte zu hören.57