Kitabı oku: «Im Zentrum der Macht», sayfa 5

Der Großteil der Offiziere konnte sich tatsächlich nur radebrechend mit seinen Unteroffizieren und Soldaten verständigen. Ihre als Folge von vorgeschriebenen Prüfungen für „den Dienstgebrauch ausreichend“ befundenen Kenntnisse des Italienischen oder Tschechischen oder irgendeiner anderen in der Monarchie geläufigen Sprache blieben oft nur auf das Notwendigste beschränkt. Was den Hauptmann Ronge betraf, dürfte diese Einschätzung zumindest hinsichtlich seiner Polnischkenntnisse zutreffend gewesen sein. Am 16. August trug er in sein Tagebuch ein: „Prüf[un]g aus poln. Spr.: notdürftig.“ 103

Drei Monate später, am 16. November 1904, fand die Hochzeit von Elsa Rischanek von Kosnadol und Maximilian Ronge statt. Obwohl nicht erforderlich, da Ronge als Kaiserjäger keine Heiratskaution vorweisen musste, ging Elsa mit einer größtenteils aus Wertpapieren zusammengesetzten Kaution in der Höhe von umgerechnet mehr als 250.000 Euro in die Ehe.104 Schon im kommenden Jahr stellte sich Kindersegen ein. Die kleine Erika wurde im November 1905 in Galizien geboren.

Während aber der stolze Vater nicht zuletzt Tagebuchnotizen über das Gewicht der Tochter machte, erlebte Russland, das nur wenige Kilometer von Nisko entfernt war, seine erste blutige Revolution. Die Untertanen des Zaren begehrten auf, und angesichts dieser Lage musste Nikolaus II. Zugeständnisse machen, die seine Macht beschnitten: die Duma, das russische Parlament, wurde 1906 aus der Taufe gehoben. Die 1907 erfolgte Einführung des allgemeinen, Frauen allerdings immer noch ausschließenden, gleichen und direkten Wahlrechts in Österreich ist nicht völlig isoliert von den Vorgängen im Romanowimperium zu betrachten.

Man darf annehmen, dass Ronge die Ereignisse jenseits der Grenze mit großem Interesse verfolgte. Immerhin stand Russland seit 1904 noch dazu im Krieg mit Japan. Der jähe Beginn des Konfliktes führte nun auch der k.u.k. Armee die Gefahr einer Überrumpelung vor Augen. Für sie bot sich andererseits eine günstige Gelegenheit, Kenntnisse über die Schlagkraft der zarischen Truppen zu sammeln und abseits vermeintlich wirklichkeitsnaher Manöversituationen den „echten Krieg“ zu studieren. Auch Ronge wollte einen Beitrag dazu leisten. Er wandte sich der Frage der Waffenwirkung zu und beschäftigte sich mit den diesbezüglichen technischen Neuerungen, die unter anderem im Krieg zwischen Japan und Russland eine Rolle spielten. Ronge setzte sich mit der Verwendung von „Maschinengewehren und Haubitzen“ auseinander. Er war einer der wenigen, die dem Einsatz moderner Waffentechnik, wie überhaupt den damaligen technologischen Entwicklungen, größere Bedeutung einräumten.105 Das galt auch für nachrichten- und kommunikationstechnische Neuerungen. Dennoch unterschätzte auch er den Anteil, den das Maschinengewehr am Verlauf des Kampfgeschehens haben sollte. Mit dieser Haltung befand er sich sozusagen in guter Gesellschaft. Die Generalität löste sich trotz der Erkenntnisse, die der russisch-japanische Krieg gebracht hatte, gar nicht oder viel zu schwerfällig von traditionsgeprägten Vorstellungen über „das Wesen“ des Kampfes. Schneidigkeit und Mut, so glaubte man, würden sich in jedem Fall als entscheidend erweisen, etwaige Defizite bei der Bewaffnung auf diese Weise wettgemacht werden. Die Kavallerie wurde überdies immer noch als das „Herzstück“ der Armee betrachtet. General Brudermann beispielsweise meinte trotz der Erfolge von Maschinengewehrabteilungen, die auch im Rahmen von Manövern unübersehbar geworden waren: Die Kavallerie werde zwar „Haare lassen“, aber man werde die Gegner am Ende „doch niederreiten!“106 Dass Franz Joseph mit den Errungenschaften der Technik auf Kriegsfuß stand, ist bekannt. So sprach er sich beispielsweise gegen die Verwendung von Panzerwägen aus, weil sie die Pferde scheu machen würden.107

Der Krieg in Ostasien war aber nicht nur aus kriegswissenschaftlichem Blickwinkel für Max Ronge von Interesse. Er führte ihm zudem vor Augen, dass es verschiedene Methoden gab, einen Krieg zu führen. Die Instrumentalisierung der „inneren Feinde“ des gegnerischen Staates war eine davon. Sie schien sich erst recht anzubieten, wenn es gar keiner Überredungskünste mehr bedurfte, um Regimegegner oder Abtrünnige zu mobilisieren.

Ronge kam zu dieser Zeit sicherlich in Kontakt mit Überläufern der Zarenarmee. Damals nämlich flüchteten viele russische Deserteure nach Galizien. Manche boten jetzt den Österreichern ihre Dienste an, vor allem jene aus Russisch-Polen, denen das Zarenregime die längste Zeit schon verhasst war.108 Andere aber nützten die Lage, um nun auf dem Territorium der Habsburgermonarchie Spionage für St. Petersburg zu betreiben. Galizien war, so urteilten Ronges spätere Geheimdienstkollegen und schließlich auch er selbst, „verseucht“ mit Spionen.109

Unruhige Zeiten erlebte aber nicht nur der russische Nachbar. In der Donaumonarchie standen wieder einmal die Zeichen auf Sturm. Dieses Mal waren es die Ungarn, die den Zusammenhalt des Reiches auf eine Zerreißprobe stellten. Den Hintergrund für den Konflikt lieferte die Armee. Der ungarische Reichstag verweigerte die Erhöhung des Truppenkontingents. Die gemeinsamen Streitkräfte, das kaiserliche und königliche Heer, wurde einmal mehr in Frage gestellt. Die Wogen gingen hoch. Im galizischen Manöverort Chlopy hatte Franz Joseph schon im September 1903 bekräftigt: „Gemeinsam und einheitlich wie es ist, soll mein Heer bleiben.“110 Der Preis, der dafür gezahlt werden musste, war hoch: Reformstillstand in Transleithanien. Eine Wahlrechtsreform, welche die bestehenden Machtverhältnisse in Ungarn zu Gunsten einer kompromissbereiteren Politik gegenüber der österreichischen Reichshälfte ändern sollte, wurde nicht durchgesetzt. Der Kaiser arrangierte sich am Ende mit den „Scharfmachern“ in Budapest, um den drohenden Bruch zu verhindern, und die Pläne für den „Kriegsfall U“, für die militärische Auseinandersetzung mit dem ungarischen Reichsteil, blieben in den Schubladen des Generalstabs in Wien.111

Neue Aufgaben

Der Kaiserstadt und damit einem beruflichen Aufstieg näher kam indes Maximilian Ronge mit seiner abermaligen Versetzung nach Graz im November 1906. Mittlerweile zum Hauptmann 1. Klasse befördert, diente er jetzt als Kommandant der 1. Feldkompanie im Generalstabskorps bei der Generalstabsabteilung der 6. Infanterietruppendivision. In privater Hinsicht verlief das Jahresende turbulent: Ronges Vater starb, etwa drei Wochen bevor das zweite Kind, die Tochter Elsa, auf die Welt kam. Die Entwicklung seiner Töchter hielt Ronge im Tagebuch fest. Zum Beispiel mit Eintragungen wie: „Erika beginnt Daumenlutschen“ oder „Elsa beginnt zu lachen“. Bizarr mag dann diese Notiz vom Dezember 1907 wirken: „Erika 88 cm, Wadeln 18–19 cm.“ Psychologisierende Interpretationen stellen für den Biografen eine große Versuchung dar. Erliegt er ihr, könnte in diesem Fall die Deutung so ausschauen: Ronge war nicht fähig, selbst im Privaten den Offizier abzulegen. Beweis: Er schrieb über die Tochter, als wollte er die Körpermaße eines Rekruten bei der Stellung festhalten.

Zu dieser Zeit nahm der Vollblutoffizier seine militärwissenschaftlichen Studien wieder auf. Seit Jahren schon an diversen großen Manövern beteiligt, interessierte er sich nun unter anderem dafür, wie die Rolle, die dem „Schiedsrichter“ im Zuge von Truppenübungen übertragen wurde, zu perfektionieren wäre. Diese Offiziere waren dazu da, die in Anbetracht des weitgehenden Fehlens der Waffenwirkung nötigen Schiedssprüche zu fällen und zu entscheiden, welche Einheit im „Kriegsspiel“ gesiegt hatte. „Aller unserer Tätigkeit im Frieden“, meinte Ronge, „soll das Streben zu grunde liegen, das Kriegsgemäße in die vorderste Linie zu stellen.“112 Hier sprach einer, der ganz den Kurs des neuen Generalstabschefs, Franz Conrad von Hötzendorf, vertrat. Mit ihm war bereits im vorangegangenen Jahr ein Hoffnungsträger an die Spitze der Armee getreten, von dem sich viele dringend notwendige Reformen erwarteten.

Conrad beerbte den betagten Friedrich Freiherr Beck-Rzikowsky, der 1881 zum Chef des Generalstabs ernannt worden war. Beck war ein enger Vertrauter des Kaisers. Während die politische Dauerkrise Österreichs einen Premier und einen Minister nach dem anderen verbrauchte, war der bereits über zwei Jahrzehnte im Amt befindliche Beck so etwas wie ein Symbol für Kontinuität. Was wunder, dass der Kaiser, der Veränderungen eher skeptisch gegenüberstand, an Beck festhalten wollte? Seit aber der Thronfolger Franz Ferdinand immer mehr Einfluss auf die Armeeführung ausübte, begann die Position des Generalstabschefs schwächer zu werden. Franz Ferdinand, der selten einer Meinung mit dem Monarchen war, drängte auf die Ablösung des greisen Generals. Dieser, von Franz Joseph hoch geschätzt, blockierte nach Meinung in- wie ausländischer Beobachter einen längst fälligen Generationenwechsel. Dass Beck keineswegs nur im übertragenen Sinne nicht mehr fest im Sattel saß, zeigte sich im Zuge des ohnehin von Pannen überschatteten Kaisermanövers im September 1906: Der Chef des Generalstabs fiel vom Pferd. Den Zeitpunkt für einen würdigen Abgang hatte er versäumt, jetzt war er selbst für seine Unterstützer untragbar geworden.113

Sein Nachfolger stand vor einem riesigen Aufgabenberg. Schon seit geraumer Zeit erfüllte ihn die im Stillstand verharrende Politik Becks mit Sorge. Als 1899 in Den Haag eine internationale Abrüstungskonferenz stattfand, meinte Conrad von Hötzendorf in Anspielung auf die im europäischen Vergleich bescheidenen Militärausgaben der Donaumonarchie, diese müsse gar keinen Vertreter zur Konferenz schicken, da sich Österreich-Ungarn „ohnehin in einem Zustand ständiger Abrüstung befände“.114 Das Habsburgerreich, das sagten sogar solche, die der Monarchie gewogen waren, sei eigentlich gar keine Großmacht mehr.

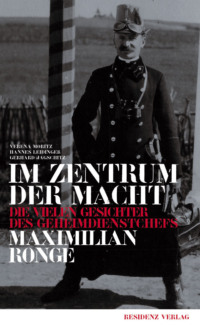

Conrad war jedenfalls bewusst, dass es neuer Köpfe bedurfte, um Reformen durchzusetzen. Er wollte von „geraden“ und „biederen“, psychisch und physisch belastbaren Männern mit „distinguierten Umgangsformen“ umgeben sein.115 „Kriecher und Speichellecker“ sollten ausgesiebt werden.116 Nach und nach besetzte Conrad wichtige Posten mit „seinen Leuten“. Einer von ihnen war Maximilian Ronge. Im November 1907 trat er seinen Dienst im Evidenzbüro des Generalstabs, der „Zentrale“ des k.u.k. Geheimdiensts, an. Der zukünftige „Meister der Spionage“ nahm seine Tätigkeit auf.

Spione am Werk

Dienstantritt

Es waren seine Sprachkenntnisse, die ihn nach Einschätzung des damaligen Evidenzbürochefs, des Obersten Eugen Hordliczka, für den Geheimdienst qualifizierten.117 Ronge beherrschte immerhin Französisch, Tschechisch und Italienisch. Gewisse Kenntnisse hatte er auch in Polnisch, Russisch und Englisch vorzuweisen. Der Neuling selbst zweifelte aber an seiner Befähigung. Wusste er überhaupt, was auf ihn zukam? „Abenteuerliche Vorstellungen über Spionage, geheime Missionen, Verkleidungen, falsche Bärte, Gerichtssaal, Sibirien, Teufelsinsel verfolgten“ ihn, gestand er später, bis in seine Träume hinein.118

Viele waren es nicht, die Dienst im Evidenzbüro machten, dem „Webstuhl der Weltgeschichte“, wie einer von Ronges Geheimdienstkollegen voll Pathos meinte.119 Insgesamt, den Chef mitgerechnet, arbeiteten dort fünfzehn Männer. Hinzu kamen noch die Offiziere der in der ganzen Monarchie verstreuten so genannten „Kundschaftsstellen“ sowie die Militärattachés.120 Mehr „Geheimdienstler“ hatte die k.u.k. Armee nicht aufzubieten. Ronge war jetzt einer von ihnen.

Seine Tätigkeit im Evidenzbüro, das in den kleinen, winkeligen Räumen im 4. Stock des Kriegsministeriums Am Hof untergebracht war121, nahm Max Ronge am 12. November 1907 auf. Als Leiter der „Kundschaftsgruppe“. Hilfreich zur Seite stand dem neuen Abteilungschef Major Julian Dzikowski, der ihn unter anderem in den Gebrauch geheimer Schreibmittel und einfacher Chiffreschlüssel einweihte. 122 Auch von Alfred Redls Erfahrungen profitierte Ronge. Der damals stellvertretende Leiter des Evidenzbüros, der sich zuvor in der „Russischen Gruppe“ und als Chef des Kundschaftsdiensts profiliert hatte, wurde zum Mentor des jungen Hauptmanns. Und der lernte schnell. Ronge wusste bald über die gebräuchlichsten und auch weniger verwendeten Geheimtinten sowie deren „Hervorrufungsmittel“ Bescheid. Als „primitiv“, weil allgemein bekannt, galt die durch Erwärmen sichtbar zu machende Geheimschrift aus Zitronensäure oder Urin. Weit weniger üblich war da schon eine Schrift aus „gelbem Blutlaugensalz“, ein Mittel gegen Schweißfüße, das mit Hilfe von Eisenchlorid kenntlich gemacht werden konnte.123 Dalayout_ mit nicht genug, weckte „eine neue Sendung ausgehöhlter Spazierstöcke, Bürsten, Spiegel und ähnlicher Gegenstände als Verstecke schriftlicher Mitteilungen von Kundschaftern“ die Fantasie des wissbegierigen Neo-Geheimdienstlers.124

In gewisser Weise wusste der junge Hauptmann aber bald mehr als ihm lieb war. Zum Beispiel über eine Behördenpraxis im Umgang mit Spionen, die ihn regelrecht vor den Kopf stieß. Ronge, der unter anderem für Spionageabwehr zuständig war, reagierte aufgebracht, als er hörte, dass ein der „Ausspähung“ verdächtiger italienischer Offizier freigelassen worden war, obwohl ihm ganz offensichtlich sensibles Material über österreichische Militäranlagen im Grenzgebiet abgenommen werden konnte. Anfang Dezember, noch keinen Monat im Amt, setzte Max Ronge einen Brief an den Chef des Generalstabs auf, in dem er sich über die Nachlässigkeit der zuständigen Dienststellen beschwerte.125 Er rannte offene Türen ein, denn Conrads Misstrauen gegenüber Italien und den italienischsprachigen Südtirolern war kein Geheimnis.

Dass manchmal sogar beide Augen zugedrückt wurden, wenn in Südtirol ein Agent aus dem Nachbarland ins Netz ging, glaubte Ronge mit zunehmender Erfahrung dem Irredentismus in diesem Teil des Reiches zuschreiben zu müssen. Diese antiösterreichische, auf Abtrennung der italienischsprachigen Gebiete der k.u.k. Monarchie abzielende Bewegung hatte freilich auch unter Verwaltungsbeamten und anderen Staatsdienern ihre Anhänger. Der Ausdruck „Irredentismus“ wurde aber auch in Zusammenhang mit den nationalen und „staatsfeindlichen“ Strömungen in anderen Teilen der Monarchie verwendet. Ebenso verhasst wie die Italiener waren dem Hauptmann Ronge vor diesem Hintergrund die Tschechen und nicht zuletzt die russophilen, also russlandfreundlichen Ruthenen, deren Bewegung Unterstützung aus dem Zarenreich erfuhr. Die Russophilen, so Ronge angewidert, hatten dem Kaiser in Wien abgeschworen und beteten stattdessen in „meist mit russischem Geld erbauten Kirchen“ für das Wohl des Zaren.126

Die Spionageabwehr unter Ronges Führung wandte sich nicht zuletzt dem Kampf gegen die „Feinde im Innern“ zu. Dass sich nicht alle mit demselben Eifer dieser Aufgabe verschrieben und 1907 selbst das Kriegsministerium das Interesse des Evidenzbüros an innenpolitischen Vorgängen als zu weitgehend betrachtete, löste Unverständnis bei Hauptmann Ronge aus. Er ging bald dazu über, die als mangelhaft empfundene Mitarbeit oder das als unbefriedigend gescholtene Engagement militärischer und vor allem ziviler Dienststellen gebetsmühlenartig anzuprangern. Adressaten dieser Klagen waren seine Vorgesetzten ebenso wie seine Mitarbeiter, und nach 1918 die Leser und Leserinnen seiner Schriften. Die Kritik des Geheimdienstmannes ist freilich auch in Zusammenhang mit dem Bemühen zu sehen, das Ende der Monarchie als Folge von schon zu Friedenszeiten offensichtlichen Versäumnissen zu erklären. Und diese Versäumnisse waren vor allem, meinte der Geheimdienstler, in Hinblick auf die „halbherzige“ Bekämpfung der Feinde in den eigenen Reihen vorhanden gewesen. Man hätte gegenüber dem „Irredentismus“ härter durchgreifen müssen, schrieb er nach 1918. Mit diesen retrospektiven Diagnosen und Therapievorschlägen unterschied er sich wenig von diversen anderen Kollegen, die sich im Nachhinein als unverstandene und ungehörte Warner gerierten, die die Monarchie hätten retten können, wenn man sie nur gelassen hätte …

Bescheidene Mittel

Der junge Kundschaftschef, der sich einer Unzahl von inneren wie äußeren Feinden der Monarchie gegenübersah, registrierte mit Befremden, dass das Evidenzbüro sowohl personell als auch budgetär stagnierte. Schlimmer noch: Es schienen immer weniger Mittel verfügbar zu sein. Dieser Umstand hatte nicht zuletzt im überaus angespannten Verhältnis von Außen- und Kriegsministerium seine Wurzeln. Den Großteil seines Budgets bezog das Evidenzbüro nämlich vom Außenministerium. Dieses setzte auf die Nachrichtenbeschaffung im eigenen Kompetenzbereich und leitete die ihm zur Verfügung stehenden „Informationsgelder“ nur widerwillig an die Kollegen vom militärischen Geheimdienst weiter. Deren Arbeitsweise erachteten die k.u.k. Diplomaten außerdem immer wieder als tatsächliche oder potenzielle Ursache für eine Verschlechterung der Beziehungen zu anderen Staaten. Der Außenminister, Aloys Lexa von Aehrenthal, fürchtete nichts so sehr wie diplomatische Verwicklungen als Folge von „Entgleisungen“ der militärischen Spionage und Spionageabwehr.127 Hinzu kam die persönliche Feindschaft von Aehrenthal und Conrad von Hötzendorf, der die Bedeutung des militärischen Geheimdienstes für die moderne Kriegsführung durchaus würdigte. Die beiden trennte aber bei weitem nicht nur die Haltung gegenüber dem Evidenzbüro. Der Generalstabschef zweifelte am politischen Talent des Ministers. Dieser hatte die Monarchie auf eine aktive Außenpolitik eingeschworen, stemmte sich andererseits aber hartnäckig gegen jene, die den Fortbestand der Monarchie an eine militärische Machtdemonstration knüpften.

Ronge selbst hielt nicht viel von Diplomaten, deren angeblich mit mehr Fingerspitzengefühl durchgeführter „Erkundungsdienst“ seiner Meinung nach oft genug versagt hatte. Die Versuche Aehrenthals, die Tätigkeit des Evidenzbüros und damit insbesondere den Elan des Leiters des Kundschaftsdienstes einzubremsen, beeindruckten Letzteren jedoch ganz und gar nicht. Ungeachtet gegenteiliger Wünsche des Ministers sorgte Ronge dafür, dass die Spionage gegen Italien, dessen Bündnistreue in einem künftigen Konflikt von vielen angezweifelt wurde, eine Intensivierung erfuhr. Auf diese Weise, so Ronge, gelang es, wertvolle Konfidenten beziehungsweise Vertrauensleute anzuwerben.128

Brauchen konnte Ronge solche Mitarbeiter schon am Beginn seiner Tätigkeit. „Während ich“, schrieb er, „noch in dem Studium alles dessen, was mein neues Amt forderte, vertieft war – Gesetze, Polizei-, Gendarmerie-, Finanzwach- und Verwaltungsorganisation, Post-, Telegraphen-, Paß- und Meldewesen im In- und Auslande – trat schon im Jänner 1908 die erste größere Aufgabe an mich heran: die Vorbereitung eines ,verschärften‘ Kundschaftsdienstes, der mit Rücksicht auf die sich immer mehr bestärkenden Nachrichten über einen beabsichtigten Einfall der Italiener im Falle des Ablebens Seiner Majestät sofort einzusetzen hatte.“129

Der damals achtundsiebzigjährige Kaiser lebte noch weitere acht Jahre, eine Invasion der Italiener fand nicht statt. Ronge wusste jedoch ab nun, was alles im Ernstfall zu tun war. Äußerste Kraftanstrengung erwartete der Kundschaftschef nicht nur von den militärischen Stellen. Alle Behörden sollten mithelfen, wenn das Vaterland bedroht war. Beispielsweise, um für die „energische Unterdrückung jeder staatsgefährlichen Regung“ Sorge zu tragen oder um „bedenkliche Ausländer“ umgehend ausweisen zu können.

Wenn Conrad von Hötzendorf den Präventivkrieg forderte, dann forderte Ronge die präventive Militarisierung des Staates: alles natürlich nur, um das Vaterland zu schützen.

Herr Holton

So groß das Misstrauen war, das der Generalstab gegenüber dem Bündnispartner Italien an den Tag legte, so gering war die Aufmerksamkeit, die Russland entgegengebracht wurde. 1907, als Ronge ins Evidenzbüro eintrat, hatte man den Kundschaftsdienst der Donaumonarchie gegen das Zarenreich nahezu eingestellt. Hintergrund war eine 1903 zwischen den beiden Großreichen zustande gekommene Annäherung, die das Habsburgerreich offenbar zu übergroßem Vertrauen gegenüber dem traditionellen Widersacher verleitete. Ronge konnte viele Jahre später nicht umhin, seinem damaligen Chef Eugen Hordliczka die Hauptverantwortung für diese Fehlentwicklung aufzubürden. Fraglich ist aber, ob es nur auf Hordliczkas Konto ging, dass sich die einst so glänzend informierte Spionage gegen Russland nie mehr von der offenbar selbst verordneten Passivität erholte. Auch der posthum berühmt gewordene Spion Alfred Redl, der unter anderem im Auftrag Russlands agierte, hatte wohl Interesse daran, den von Ronge eingeleiteten „Genesungsprozess“ des schwer angeschlagenen Kundschaftswesens zu behindern. Hordliczka hingegen sah die Prioritäten damals anderswo. Er konzentrierte sich nämlich – aus durchaus nicht abwegigen Gründen – auf den Unruheherd Balkan und versuchte beispielsweise, von dort aus eine zuverlässige Nachrichtenübermittlung im Kriegsfall durch die Verwendung von Brieftauben sicher zu stellen.130

Während aber im Rahmen geheimer Aktionen die quasi im Dienste des Evidenzbüros stehenden Vögel ins feindliche Serbien gebracht wurden, schlief die österreichisch-ungarische Spionage gegen Russland einen langen Schlaf. Das böse Erwachen kam erst einige Monate, bevor Max Ronge seine Tätigkeit aufnahm. Es zeigte sich, dass der Geheimdienst des Zaren den Handschlag der Diplomaten keineswegs als Signal für einen „Waffenstillstand“ interpretiert hatte. Der „Kalte Krieg“ war nur von einer Seite beendet worden, und Russland die Achillesferse von Ronges Kundschaftsdienst.

Schon 1906 hatte man im Habsburgerreich einen Mann laufen lassen, der offenbar in die Rolle eines Doppelspions geschlüpft war. Seine Informationen trug er demzufolge nicht nur den Österreichern an, sondern auch dem von Warschau aus operierendem russischen Obersten Nikolaj Batjuschin, der als Schlüsselfigur des zarischen Militärgeheimdienstes zu einem der gefährlichsten und trickreichsten Gegenspieler Max Ronges wurde.131

Im darauffolgenden Jahr tauchte dann der Name des überaus aktiven russischen Offiziers im Zusammenhang mit einer anderen Geschichte auf. Sie begann mit der Zeitungsannonce eines Herrn Holton, die sowohl in österreichischen als auch deutschen Blättern erschien. Der ominöse Herr gab an, ehemalige Offiziere für die Abwickelung diverser „Kolonialgeschäfte“ zu benötigen. Die Arbeitssuchenden, die sich auf das Inserat hin meldeten, wurden zu einer Unterredung in die Schweiz gebeten, wo der angebliche Holton ihnen ohne große Umschweife eröffnete, in Wirklichkeit lediglich an militärischen Informationen interessiert zu sein. Sein eigentlicher Auftraggeber, fügte er hinzu, sitze in Warschau. An ihn, hieß es weiter, werde er die „Spionagekandidaten“ vermitteln.

Ein paar pensionierte k.u.k. Offiziere hörten sich das Angebot an und beschlossen dann, die Kollegen vom Evidenzbüro von der Begegnung mit Holton in Kenntnis zu setzen. Aufgrund der genauen Personenbeschreibung, die sie gaben, wurde bald klar, dass es sich bei diesem in Wirklichkeit um einen französischen Geheimdienstoffizier namens Lambling handelte. Auch die Identität des mysteriösen Auftraggebers in Warschau konnte festgestellt werden: es war Batjuschin. Wollte man jetzt hinter die Geheimnisse der französisch-russischen Kooperation in Sachen Spionage kommen, musste man auf Holtons Angebot zum Schein eingehen. Genau das geschah.

In der Schweiz legte sich nun Eugen Hordliczka gemeinsam mit Major Brose vom deutschen Geheimdienst auf die Lauer. Holton traf sich dort mit einigen Spionagewilligen, die freilich im Auftrag des Evidenzbürochefs und dessen Partner in Berlin agierten. Auf diese Weise gelang es, diversen Verbindungsleuten des französischen Agenten auf die Spur zu kommen. Außerdem erfuhr man dutzende Deckadressen, die unter anderem auch ins Zarenreich, ins damals russische Warschau führten.132

Diesen Erfolg des Chefs honorierte Ronge in seinen Veröffentlichungen, den nach 1918 verfassten Büchern „Kriegs- und Industrie-Spionage“ sowie „Meister der Spionage“, wenig bis gar nicht. Für ihn wogen offenbar die Versäumnisse schwerer. Manch einer, der Ronge gut kannte, würde dem Geheimdienstler hier allerdings noch ganz Anderes unterstellt haben: den Hang, sich selbst in den Mittelpunkt zu rücken. So sah es August Urbanski, der Hordliczka 1909 als Chef des Evidenzbüros nachfolgte, mit Ärger, dass Ronge nach Zusammenbruch der Monarchie etwa den Aufbau des Chiffrierdienstes weitgehend für sich beanspruchte. Das Enträtseln von Geheimcodes erlangte im Weltkrieg große Bedeutung. Verdienste in diesem Bereich erwarb sich vor allem der auch heute noch von Fachleuten als Koryphäe geschätzte damalige Hauptmann Andreas Figl, den Urbanski noch zu Friedenszeiten ins Evidenzbüro geholt hatte. Ronge, der sich selbst im Entschlüsseln geheimer Botschaften übte, hatte zwar die Notwendigkeit des professionellen Chiffrierens und Dechiffrierens für militärische Belange frühzeitig erkannt; der organisatorische Beitrag Urbanskis in diesem Zusammenhang war allerdings kein geringer gewesen. Das richtete Urbanski dann auch, bei aller Freundschaft, wie es hieß, dem „lieben Kollegen Ronge“ per Brief aus.133 Urbanski blieb nicht der einzige, der von Ronge in die zweite Reihe gedrängt wurde. Auch andere Geheimdienstler machten die Erfahrung, dass der ehrgeizige Generalstäbler Anerkennung mitunter dort einforderte, wo sie Berufeneren gebührte. Nicht alle jedoch ließen es auf einen Disput ankommen und sahen dem ehemaligen Vorgesetzten seine Eitelkeit nach.134

Geheimhaltung

Ronge widmete sich indessen seinen Aufgaben mit immer größer werdender Hingabe. Da machte es auch nichts aus, wenn sogar an den Wochenenden Bürodienst am Programm stand.135 Der Leiter des Kundschaftsdienstes produzierte eifrig ein Papier nach dem anderen, um das Spionagewesen besser zu organisieren. Es war Pionierarbeit, die er hier zum Teil leistete. Sie kam seinem konzeptiven Talent ebenso wie seiner bereits angesprochenen Neigung zur Bürokratie entgegen. Von den in Militärkreisen so viel gescholtenen Abläufen der zivilen Verwaltung unterschied sich diese Tätigkeit oft wenig: es wurde „präsentiert, exhibiert, indiziert, prioriert, konzipiert, revidiert, approbiert, mundiert, kollationiert, expediert und registriert“136 – genauso wie in anderen Amtsstuben auch.

Die vertraulichen und streng geheimen Schriftstücke Ronges und seiner Kollegen ebenso wie die Berichte und Akten, die von anderen Stellen einliefen, waren freilich von größerer Brisanz als die Unterlagen in einem Postamt. Geheimhaltung war daher oberstes Gebot. Clemens von Walzel, der 1907 in der „Englischen Gruppe“ des Evidenzbüros arbeitete, würdigte die Vorsichtsmaßnahmen, wenngleich seine diesbezüglichen Ausführungen Zweifel an der Effizienz des „Gesamtbetriebs“ hinterlassen: „Einer wusste nicht was der andere tat, jeder musste anklopfen, wenn er des anderen Zimmer betreten wollte. Ein eigener Inspektionsoffizier hatte täglich nach Büroschluß alle vom Generalstab benützten Räume zu visitieren und besonders darauf zu sehen, ob die Tischladen, Kästen und eisernen Schränke richtig versperrt waren und ob keine Akten und Papiere umherlagen. Völliges Dunkel umgab stets die Kundschaftsgruppe.“137

Kaum einer brachte mehr Verständnis für diese Vorsichtsmaßnahmen auf als Ronge selbst. Die Kollegen vom diplomatischen Dienst handelten da hingegen viel nachlässiger. Ihnen musste in regelmäßigen Abständen eingebläut werden, dass Korrespondenzen betreffend „Spionageangelegenheiten“ chiffriert und womöglich per Kurier nach Wien geschickt werden sollten und nicht in „Normalschrift“ und auf dem einfachen Postweg.138 Das Kopfschütteln Ronges angesichts derartiger Fahrlässigkeit wollte nicht nachlassen. Manchen aber schien die Umsicht der Geheimdienstler übertrieben. Zum Beispiel als sie die „Ansiedelung fremder Staatsangehöriger“ entlang bestimmter Bahnlinien verhindert wissen wollten.139 Auch der Umstand, dass in grenznahen Regionen ausländische Staatsbürger Grundstücke erwarben oder pachteten, war den Militärs suspekt.140 Doch erschienen verschiedene Maßnahmen, die der „Hintanhaltung von Ausspähung“ dienen sollten, als zu aufwändig und in der Praxis nur schwer durchführbar.

Spione sind überall

Wenn außerdem kaum jemand wusste, was überhaupt ein Spion war, wie konnte man dann erwarten, dass Bevölkerung und Behörden Spionageabwehr betrieben und brauchbare Informationen lieferten? In klaren Worten sollte zumindest dem einfachen Soldaten erklärt werden, was es mit den fremden Agenten auf sich hatte. Im Evidenzbüro wurde ein Informationsblatt ausgearbeitet, hervorgehoben vor allem, wofür sich Spione eigentlich interessierten. Die Liste war lang: Befestigungen, Munition, Telegrafeneinrichtungen, Radiostationen, Kartenmaterial, geheime Dienstbücher, Transportwege und und und. Wichtig erschien auch der Hinweis darauf, dass viele für gewöhnlich falsche Identitäten annahmen. Meist, klärte man die Soldaten auf, „geben sich Spione aus als: Verkäufer, Friseure, Geldverleiher, Ansichtskarten- und Medaillenhändler, Photographen, Schlachtenbummler, Touristen, Automobilisten, Arbeiter bei Befestigungs- und sonstigen Bauten, Alteisenhändler, Rastelbinder, Werkelmänner, Scherenschleifer u.s.w.“

Mit Informationsblättern wie diesem wollte man andererseits aber auch die Mannschaftsangehörigen der eigenen Armee davor warnen, womöglich der Versuchung zu erliegen, gegen Bezahlung in den Dienst einer fremden Macht zu treten. „Spione und ihre Mitschuldigen“, hieß es daher, „werden immer erwischt: früher oder später. Jeder Soldat muß mithelfen, sie ausfindig und unschädlich zu machen.“ Schließlich gab man den Lesern der Broschüre noch folgenden Rat mit auf den Weg: „Vorsicht im Umgang mit fremden Menschen! Man weiß nie, wen man vor sich hat!“141

Diese Erfahrung machte auch Maximilian Ronge. Zum Beispiel in Zusammenhang mit seinem Personal. Nachdem die Ronges im November 1907 nach Wien gekommen waren und eine repräsentative, geräumige Wohnung in der Messerschmidtgasse in Wien-Gersthof bezogen hatten, musste ein neues Dienstmädchen gefunden werden. Max Ronge bekam zudem einen neuen Offiziersburschen sowie einen neuen Pferdewärter zugeteilt. Ob man alle diese in der Messerschmidtgasse 28 ein und aus gehenden Personen einer der Position des Dienstherren entsprechenden Untersuchung unterzogen hat, bleibt offen. Dass Spione nicht nur in Gestalt von „Automobilisten“ oder „Alteisenhändlern“ auftraten, sondern sich mitunter auch als Dienstpersonal tarnten, muss Ronge bewusst gewesen sein. „Falsche“ Diener oder spionierende Stubenmädchen und Köchinnen konnten sich beispielsweise relativ einfach wichtiger Schriftstücke bemächtigen, die das Opfer im Arbeitszimmer aufbewahrte, oder Gespräche belauschen, die nicht für fremde Ohren bestimmt waren. Der Leiter der Kundschaftsgruppe des Generalstabs der k.u.k. Armee dürfte eine interessante Zielperson für diese Art der feindlichen Ausspähung abgegeben haben. Immerhin bat Ronge nicht nur die Verwandtschaft zum Kaffeekränzchen. In seiner Privatwohnung fanden sich immer wieder auch Offiziere des Evidenzbüros ein, darunter die Chefs, Hordliczka und später dann Urbanski. Auch Max Ronges Vorgesetzter und Vorgänger als Leiter der Kundschaftsgruppe, Alfred Redl, gehörte zu den Gästen in der Messerschmidtgasse.142

Spione am Werk