Kitabı oku: «Schlachtbank Düppel: 18. April 1864.», sayfa 4

6. Der Kriegskorrespondent

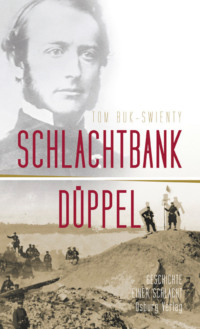

Einer der wortmächtigsten Journalisten des Kriegsschauplatzes war der Brite Edward Dicey, der sich auf der dänischen Seite der Front aufhielt. Es existiert ein Gemälde von ihm, auf dem er als bildschöner junger Mann abgebildet ist. Gemalt ist es in dem idealisierenden Stil, der typisch ist für die Romantik. Auf unzähligen Abbildungen von Lord Byron, Beethoven und Napoleon ist dieser Stil zu finden, in Dänemark zum Beispiel bei J. L. Lunds berühmtem Porträt des Dichters Adam Oehlenschläger. Diese Bilder – inklusive des Porträts von Dicey – scheinen alle nach derselben Schablone gemalt zu sein: Der Porträtierte trägt lange Koteletten und hat volle, wehende Haare, als befände er sich auf einem sturmumtosten Gipfel nahe dem Olymp. Nach den Maßstäben unserer Zeit ist er an der Grenze zum Vollschlanken. Die Wangen sind eine Spur zu rot. Der Blick indes ist stark, zugleich fern und träumerisch. Er ist ein inspirierter Idealist, und gleichzeitig ein Mann der Tat. Er trägt einen zweireihigen Gehrock, elegant und dennoch leger. Offener Kragen, auf der Brust ein gekräuseltes Jabot, der Stehkragen ist hoch, sauber und schneeweiß.

Doch der zweiunddreißigjährige Dicey war durchaus kein Träumer und auch nicht vollschlank, und sein Hemd war alles andere als sauber und weiß, als er am Nachmittag des 17. April durch das zerschossene Sønderborg ging. In den letzten Wochen war zwischen den ordentlichen Mahlzeiten viel Zeit vergangen. Von einem zivilisierten Leben war er weit entfernt.

Bis zu dem preußischen Beschuss von Sønderborg Anfang April hatte Dicey sich in einem Zimmer in der Stadt einquartiert, in dem er seine Reportagen für die Londoner Tageszeitung The Daily Telegraph schrieb. Dicey war ein erfahrener Reporter, der über den amerikanischen Bürgerkrieg berichtet hatte. Für seine Zeitung lag es daher nahe, ihn als Korrespondenten an den schleswigschen Kriegsschauplatz zu schicken. Man kann nicht behaupten, dass der dänisch-deutsche Krieg für Dicey bis zum Beschuss von Sønderborg abstrakt gewesen wäre. Mit dem Instinkt eines Kriegsreporters war er dort gewesen, wo sich Dramen und Kämpfe abspielten, und bis zu dem Granatbeschuss hatte er von sich aus die jeweiligen Kriegsschauplätze aufgesucht.

In der Nacht zum 2. April kam der Krieg nun zu Dicey – und zu den zweitausend Einwohnern Sønderborgs. Während des preußischen Bombardements wurden ganze Stadtteile dem Erdboden gleichgemacht. Zivilisten starben und ein Meer gefräßiger Flammen wogte mehrere Nächte hintereinander über der unglücklichen Stadt.

Dicey rettete sein Leben, verlor aber den größten Teil seines Hab und Guts. Ein Granateneinschlag pulverisierte das Haus, in dem er wohnte, und wie die Bürger der Stadt, die Hals über Kopf auf den schmalen, von Schlaglöchern übersäten Landstraßen der Insel flohen, wurde er obdachlos. In seiner Reportage über den Tag, an dem er die brennende Stadt verließ, berichtete er:

»Die Menschen flüchteten aus der Stadt wie die Bewohner von Sodom und Gomorrha, den verfluchten Städten. Es blieb keine Zeit, um irgendetwas auf die Flucht mitzunehmen. Frauen mit ängstlichen, bleichen Gesichtern zogen kleine Kinder hinter sich her und verschwanden, Gott allein weiß, wohin. Alte Männer, vom Alter gebeugt, bewegten sich mühselig und furchtsam durch die langen, gewundenen Straßen. Einige von ihnen flüchteten einfach mit Bündeln von Kleidern und Laken, andere schleppten ein Möbelstück mit sich; lange Reihen von Pferdefuhrwerken mit allem, was in aller Hast hinaufgeworfen werden konnte, rumpelten so hastig davon, wie die verschreckten Pferde sie ziehen konnten … Die verletzten Soldaten vom Caroline-Amalie-Lazarett, die normalerweise neben der Kirche lagen, wurden aus ihren Betten gehoben und in langen Kolonnen nach Augustenborg gebracht. Und gleichzeitig mischten sich in das Gewimmel von flüchtenden Bürgern Verwundete, die von der Front kamen … Leichen, halb bedeckt von blutdurchtränktem Stroh, wurden in einem traurigen Aufmarsch vorbeigetragen. Reihe um Reihe von Soldaten rückten ein und trugen ihre verletzten Kameraden auf Krankentragen durch die Straßen der Stadt, und das Wehklagen dieser armen Geschöpfe war noch in mehreren hundert Metern Entfernung zu hören; andere waren bewusstlos, und soweit man sehen konnte, leblos, mit halb verbundenen Wunden und dunklen Blutflecken an Kopf oder Brust. Mir steht nicht der Sinn danach, diese grauenvollen Anblicke zu beschreiben, die ich sah; Männer, deren Beine abgerissen, deren Körper von Granaten aufgerissen waren, die Gesichter zu einer unförmigen Masse Fleisch zerschlagen. Es ist ein Anblick, der nicht angenehm ist und an den man nur ungern denkt, wenn man ihn gesehen hat.«

Zusammen mit dieser bedauernswerten Menschenmasse verließ Dicey Sønderborg und irrte einige Tage auf der Suche nach einer Unterkunft auf Alsen umher, bevor er, verwahrlost, dreckig und hungrig, einen Ort fand, in dem er sich einquartieren konnte – einen Bauernhof in der Nähe von Sundeved, innerhalb der Reichweite der preußischen Kanonen.

Der Beschuss von Sønderborg öffnete Dicey endgültig die Augen über die Destruktivität des Krieges. Es hatte nichts Schönes, nichts Angenehmes, nichts Romantisches, auf Alsen zu sein. Mit der Zerstörung von Sønderborg waren nahezu alle Geschäfte auf der Insel verschwunden. Dicey aß mit Soldaten und Offizieren und bekam auch auf dem Hof, auf dem er jetzt wohnte, etwas zu essen. Aber nur unregelmäßig. Alles war unregelmäßig. Nicht zuletzt der Schlaf. Tag und Nacht lärmten die Kanonen. Der Kanonendonner und die Explosionen kamen ihm in der Dunkelheit so heftig vor, dass Dicey bisweilen schlagartig mit dem Gefühl erwachte, eine Granate sei direkt vor seiner Tür eingeschlagen, obwohl sie in Wahrheit viele Kilometer entfernt niedergegangen war.

Angeschlagen waren auch die dänischen Truppen mit ihren harten Gesichtern und kalten Blicken, wie Dicey bemerkte. Stumm bewegten sich die Abteilungen durch die Ruinenhaufen von Sønderborgs Straßen zur Front, wenn die Ablösungen anstanden. Das Lied vom tapferen Landsoldaten war längst verstummt.

Die zahlreichen Toten setzten ihm zu. Innere Bilder wollten keine Ruhe geben, seit er eines Tages in der Dämmerung auf Karren voller Soldatenleichen gestoßen war, die zum Friedhof in Sønderborg gefahren wurden. Das heißt, den Resten von Soldaten. Stück für Stück wurden die Glieder von dem Fuhrwerk gehoben. Dicey sah einen Kopf, der vom Körper gerissen war: »Schwarz und mumienhaft, und doch konnte man die Züge erkennen und das Entsetzen in dem Gesicht lesen, als die Granate explodierte.«

Dicey empfand sich selbst als eine wandelnde Mumie. Er hatte keine Seife mehr und war schmutzig. Er hatte seinen Hemdkragen mehrfach umgenäht, um die jeweils sauberste Seite nach außen zu wenden. Aber jetzt wäre es egal, seine Kleidung wäre vollkommen verdreckt, erklärte er seinen Lesern. Auf Alsen waren alle vollkommen verdreckt.

Mit anderen Worten, es war alles andere als ein bildschöner und schon gar nicht göttlich inspirierter Reporter, der sich am 17. April in die Ruinen von Sønderborg wagte. Dicey war müde, seine Stimmung düster – doch glücklicherweise schien die Sonne. In den vergangenen Wochen hatte es häufig geregnet, es war sehr kalt gewesen. Endlich schien wieder die Sonne. In seinem Artikel über diesen Tag bemerkt Dicey, »der Wind ist beißend kalt, aber wenn man eine windgeschützte Stelle findet, spürt man, dass eine freundlichere Jahreszeit naht«. Ein grotesker Gedanke angesichts der unerfreulichen Umgebung, in der er sich befand. Aber gerade hier, am Nachmittag, konnte man sich mit ein wenig gutem Willen den Krieg als etwas Fernes vorstellen. Man konnte einen Moment so tun, als würde man einen Spaziergang unternehmen, um einen Frühlingstag zu genießen. Einfach so. Der Beschuss hatte für eine Weile aufgehört, und das Donnern der Kanonen schien vor allem oben bei Düppel stattzufinden – aus diesem Grund wagte sich Dicey auch in die Stadt.

Abb. 11: Sønderborg, durch Granatenbeschuss zerstört.

Der nördliche Stadtteil, den die Granaten der preußischen Batterien von der Halbinsel Broager nur schwer erreichten und wo noch immer Häuser standen, war so gut wie menschenleer. Im südlichen Teil, einem einzigen Ruinenhaufen, begegnete Dicey niemandem. »Es lag«, schrieb er seinen Lesern, »etwas Unheilverkündendes über dieser Stille, die hier einen großen Teil des Tages herrschte.« Und während er in den Ruinen umherging, dachte er, dass es durchaus sein letzter Besuch in Sønderborg sein könnte, denn schon bald – vielleicht bereits am kommenden Tag – könnte ein deutscher Angriff auf die Düppeler Schanzen und Alsen stattfinden.

Dicey ging über den Platz vor dem beschädigten Sønderborger Schloss, einem großen, kasernenartigen Backsteingebäude, das einen Granateneinschlag nach dem anderen abbekommen hatte, aber noch stand. Auf dem Platz entdeckte er Leben: Vor dem Schloss hörte er das Geräusch eines Hammers und einer Säge. Er sah einen Trupp Armeeschreiner. Sie bauten Särge. Die eine Gruppe sägte und nagelte die Särge zusammen – die andere strich sie mit einer mattschwarzen Farbe an.

Abb. 12: Schloss Sønderborg während der Belagerung von Düppel.

»Die Nachfrage übertrifft das Angebot deutlich; das Lager ist nahezu leer«, schrieb Dicey. Ihm erschien die Arbeit umsonst zu sein. Sollte der deutsche Angriff kommen, würden diese Särge keinesfalls reichen. »Manch ein armer Däne wird sich mit einer gröberen Aufnahme seiner Knochen begnügen müssen.« Mit anderen Worten: So viele würden sterben, dass die wenigsten einen Sarg bekämen. Alles, was die Leichen erwartete, war ein Loch in der Erde, ein Massengrab.

Und noch ein dritter Gedanke ging Dicey durch den Kopf: Wie bizarr, dass der letzte Eindruck, den die dänischen Regimenter auf ihrem Weg über den Alsensund zu den Stellungen bei Düppel von Sønderborg bekamen, schwarze, in Reih und Glied aufgestellte Särge waren.

7. Der kranke General

Das Heer verblutete, die Moral litt – inzwischen war die Situation so kritisch, dass das dänische Hauptquartier im Pfarrhof von Ulkebøl wenige Kilometer nördlich von Sønderborg sich genötigt sah, einen Adjutanten mit einem verzweifelten Brief ans Kriegsministerium in Kopenhagen zum Postschiff in Hørup Hav zu schicken. In dem Brief schrieb der dänische Oberbefehlshaber, der fünfundsechzigjährige Generalleutnant Georg Daniel Gerlach:

»Das Vertrauen in die Stärke der Düppeler Stellungen ist gebrochen. Der Zeitpunkt, an dem die Kräfte erschöpft sind, kann daher sehr bald und unerwartet eintreffen; ich würde in diesem Fall den besten Teil der dänischen Armee einer traurigen und nicht ehrenvollen Vernichtung aussetzen oder müsste mich entschließen, trotz besten Willens gegen den Befehl der Regierung zu handeln. Nur wenn die Regierung mir vollkommen freie Hand gibt und ich des notwendigen Vertrauens sicher sein kann, wird es mir möglich sein, rechtzeitig den Entschluss zu fassen, die Verteidigung der Stellung nicht bis zum Äußersten fortzusetzen; nur dadurch wird es mir möglich sein, rechtzeitig einen ehrenhaften Rückzug nach Alsen sicherzustellen.«

Abb. 13: Generalleutnant Georg Daniel Gerlach.

Normalerweise hatte Gerlachs Erscheinung etwas Beeindruckendes, obwohl er kein sonderlich großer Mann war. Ein fleischiges Gesicht, eine schwere Kinnpartie, dichte buschige Augenbrauen und ein Backenbart, der wie ein Paar angeklebter Schornsteinfegerbesen aussah. Trotz seines recht tonnenförmigen Oberkörpers hielt er sich gerade – er sah aus, wie man sich jemanden seiner Profession vorstellt: wie ein hochrangiger Offizier. Doch mit dem einst so robusten militärischen Auftreten war es am 17. April vorbei. Bei einem Reitunfall hatte er sich das Bein verstaucht, er musste das Bett hüten. Auch psychisch war er ein gebrochener Mann. Gerlach war Mitte Februar zum Oberkommandierenden ernannt worden, nachdem Kriegsminister Carl Christian Lundbye den ursprünglichen Oberbefehlshaber entlassen hatte – den kompetenten, aber eigensinnigen Christian de Meza, der das dänische Heer vom Danewerk abgezogen hatte, ohne sich zuvor mit dem Kriegsminister zu beraten. Die Wahl von Gerlach erwies sich jedoch als alles andere denn klug. Der Rang des Oberbefehlshabers belastete ihn. Er verlor zu viele Männer und er wusste, dass es so nicht weitergehen konnte – und schon gar nicht, nachdem der Gegner in der Nacht zum 14. April die letzten dänischen Schützenlöcher und das Gelände direkt vor den Schanzen erobert hatte. Alle leitenden dänischen Offiziere waren einer Meinung: Das einzig Vertretbare war eine Räumung der Düppeler Stellungen.

Das war die Botschaft, die General Gerlach so deutlich wie möglich in seinem Brief zu formulieren versuchte, den er am 17. April nach Kopenhagen schickte. Der Brief kam am 19. April an.

Warum hatte Gerlach nicht den Telegrafen benutzt? Hoffte er, der Ernst der Lage würde dem Kriegsminister eher bewusst, wenn es schwarz auf weiß von seiner eigenen Hand kam? Dies scheint die Erklärung zu sein, denn telegrafische Nachrichten machten augenscheinlich keinerlei Eindruck auf Lundbye. Mehr als eine Woche hatte das dänische Hauptquartier den Kriegsminister und die Politiker in Kopenhagen um die Erlaubnis angefleht, Düppel räumen zu dürfen.

Bereits am 9. April hatte das dänische Oberkommando ein düsteres Telegramm an Lundbye geschickt, in dem hervorgehoben wurde, dass die Überlegenheit des Feindes mit jedem Tag größer wurde. Immer mehr Kanonen wurden gegen die dänischen Festungswerke in Stellung gebracht, und es wurde immer schwerer, bei den Artillerieduellen mitzuhalten. Jedes Mal, wenn eine dänische Batterie das Feuer eröffnete, wurde sie von einer gewaltigen Konzentration an Feuerkraft aus den preußischen Batterien überschüttet – und zum Schweigen gebracht, wie das Oberkommando betonte.

Abb. 14: Verteidigungsminister Carl Christian Lundbye.

Im Telegramm vom 9. April unterstrich General Gerlach außerdem, man würde die Stellung vermutlich noch eine Weile halten können, aber es wäre an der Zeit zu überlegen, das Heer zurück nach Alsen zu beordern. Das Oberkommando erbat sich eine Anweisung des Kriegsministers und der dänischen Regierung.

Am 11. April antwortete Lundbye mit einem Telegramm, in dem er lediglich schrieb: »Die Düppeler Stellungen sind bis zum Äußersten zu verteidigen.«

Am Morgen des 14. April war der dänische Oberkommandierende sehr viel direkter in seinem Ersuchen, sich nach Alsen zurückziehen zu dürfen. Am Vortag hatte der bis dahin intensivste preußische Beschuss auf Düppel stattgefunden. »Jetzt«, schrieb das Oberkommando in einem Telegramm, »ist es unmöglich, die Stellung in einem verteidigungsfähigen Zustand zu halten.« Es gab nur noch eins zu tun, unterstrich Gerlach: »Der Rückzug muss vorbereitet werden.«

Zum ersten Mal schien Lundbye bereit zu sein, die Einschätzung aus dem Feld anzuhören. Er ordnete sofort ein Gespräch per Telegraf an. General Gerlach, der mit seinem verstauchten Bein im Bett lag, war selbst nicht in der Lage, das ›Gespräch‹ zu führen, das in der Telegrafenstation von Augustenborg stattfinden sollte. Sein Stabschef, Oberstleutnant Stiernholm, fand sich gegen Mittag in der Telegrafenstation ein und ein lebhafter Dialog zwischen Kopenhagen und Augustenborg folgte. In verkürzter Form klang es folgendermaßen:

Kriegsminister Lundbye leitete ein: »Hält der Beschuss in unverminderter Stärke an?«

Stabschef Stiernholm: »Weniger stark auf die Stellungen, stärker auf die Batterien am Alsensund.«

Kriegsminister: »Hat der Rückzug begonnen?«

Stabschef: »Nein.«

Kriegsminister: »Wird ein Sturm erwartet, und inwieweit glauben Sie, dass man ihn parieren kann? Sind die Truppen erschöpft?«

Stabschef: »Ein Sturm ist jederzeit zu erwarten. Wir müssen standhalten, wenn er bald einsetzt, da die befohlenen Vorbereitungen zur Sicherung von Alsen so weit wie möglich fortgeschritten sein müssen. Die Truppen sind eigentlich nicht erschöpft, aber ein Teil von ihnen ist durch das starke Feuer angeschlagen.«

Kriegsminister: »Wie viel Zeit halten Sie für notwendig, um die Sicherung von Alsen vorzubereiten?«

Stabschef: »Einige Tage.«

Kriegsminister: »Haben Sie noch etwas hinzuzufügen?«

Stabschef: »Das Oberkommando muss im gegenwärtigen Augenblick freie Hand haben.«

Kriegsminister: »Das Oberkommando hat freie Hand. Die Regierung vertraut ihm sowohl in militärischer wie in politischer Hinsicht.«

Der vorletzte Satz des telegrafischen Austauschs ist bemerkenswert: »Das Oberkommando hat freie Hand.«

Lange hatte Lundbye versucht, die Ereignisse von Kopenhagen aus zu steuern. Er war ein pflichteifriger Schreibtischgeneral, der sich in alle Details eingemischt hatte. Aber Lundbye, der als Artillerieoffizier im Krieg 1848–1851 gedient hatte, war trotz allem Soldat genug, um zu spüren, dass die Korrespondenz aus dem Hauptquartier von Verzweiflung geprägt war und die Situation im Feld schwerer wiegen musste als politische Forderungen.

Diese Erkenntnis hielt exakt sechs Stunden an, dann vollzog der Kriegsminister eine Einhundertachtzig-Grad-Wende. Um 18.40 Uhr tickerte ein neues Telegramm aus dem Kriegsministerium in der Telegrafenstation von Augustenborg ein. Lundbye schrieb: »Die dänische Regierung behält ihre bereits früher ausgesprochene Haltung über die Wichtigkeit, die Stellungen zu halten, bei, selbst wenn daraus verhältnismäßig hohe Verluste resultieren sollten.«

Lundbye war mit dem Staatsminister und Bischof Ditlev Gothard Monrad zusammengetroffen. Monrad, eine der größten rhetorischen Begabungen in der Geschichte Dänemarks, hatte sich widersetzt und eine Kaskade blumiger Rhetorik über den Kriegsminister ausgegossen. »Wenn es uns gelingt, den Sturm der Preußen zurückzuschlagen, würde der alte Geist von 1848 [dem dreijährigen Krieg] wiederauferstehen.« Monrad entwarf ein großartiges Szenario: »Dann würde Dänemark Ruhm und Respekt im Ausland erringen, und man würde zu einem ganz anderen und weitaus vorteilhafteren Frieden kommen, wenn demnächst eine internationale Friedenskonferenz in London stattfindet.«

Diese Worte sollten fatale Konsequenzen haben. Eine Reihe unglücklicher Beschlüsse wurden nun von schwachen Männern gefasst, die auf Posten saßen, die sie niemals hätten einnehmen dürfen.

Der Kriegsminister hatte nicht das Rückgrat, um sich Monrad zu widersetzen, der groteskerweise viele Jahre später, nachdem er in ein selbst gewähltes Exil nach Neuseeland gegangen war, einräumte, er hätte damals gedankenlos seiner Rhetorik freien Lauf gelassen. Praktisch hatte er keine Ahnung von den tatsächlichen Verhältnissen an der Front. Wären sie ihm bewusst gewesen, gab er später zu, hätte er andere Worte gewählt und den Rückzug gebilligt.

Doch statt die Urteilskraft des Ministerpräsidenten in Frage zu stellen, ging Kriegsminister Lundbye zurück in sein Ministerium, um seinem Generaloberst zu telegrafieren, dass das Heer in Düppel auszuharren hätte. Als Gerlach das Telegramm las, hatte auch er nicht den Mut, sich seinem Vorgesetzten zu widersetzen, obwohl die Ordre aus Kopenhagen absurd war. Wie alle anderen im Hauptquartier wusste auch Gerlach, dass ein Blutbad bevorstand.

Der Brief vom 17. April war sein letzter, verzweifelter Versuch gewesen, den Untergang des dänischen Heeres zu verhindern.

8. Der Gesandte des Roten Kreuzes

Die Schlachtfelder des 19. Jahrhunderts waren grausig. Nach der Schlacht bei Austerlitz im Jahr 1805 hatte das französische Heer 9000 Tote und Verletzte, die russisch-österreichischen Gegner 26000 zu beklagen. In der Schlacht bei Borodino vor Moskau 1812 verloren 28000 Franzosen und 40000 Russen ihr Leben. Bei Waterloo verlor Napoleon 23000 Mann und die preußischen und britischen Gegner 15000 beziehungsweise 7000. Im amerikanischen Bürgerkrieg 1861–1865 war die Ungeheuerlichkeit grenzenlos. 620000 Soldaten starben in diesem Krieg.

Im 19. Jahrhundert war Krieg nicht gerade etwas für zarte Seelen, zumal die Kriegschirurgie noch in ihren Anfängen steckte. Erst Mitte des Jahrhunderts wurden Chirurgen als richtige Ärzte anerkannt und bekamen eine ordentliche medizinische Ausbildung. Bis dahin hatte die Armee Barbiere – sogenannte Feldschere – als Chirurgen angeheuert, wenn es ins Feld ging. Ungefähr ab 1850 (und vor allem im amerikanischen Bürgerkrieg) begannen Ärzte und Chirurgen, Betäubungsmittel einzusetzen, entweder Äther oder Chloroform. Es gab allerdings auch weiterhin Ärzte – im Gegensatz zur preußischen insbesondere in der dänischen Armee –, die schworen, eine Betäubung würde mehr Schaden als Nutzen anrichten. Sie meinten, beobachtet zu haben, dass die Widerstandskraft und die Fähigkeit ihrer Patienten, schwere Operationen zu überleben, geschwächt würden, wenn man sie betäubte.

Auf medizinischer Seite stellte man seit Mitte des Jahrhunderts fest, dass mehr Patienten Operationen überlebten, je besser die hygienischen Verhältnisse waren – allerdings war man sich nicht wirklich im Klaren, warum. Noch war die Bakteriologie unbekannt. Obwohl man wusste, dass gute Hygiene wichtig war, herrschte in den Feldlazaretten eine ungeheure Schweinerei, wenn es zur Schlacht kam. Alles musste so schnell gehen, dass niemand an Reinlichkeit denken konnte. Wenn die Feldärzte amputierten, benutzten sie stundenlang dasselbe Messer. Sie wischten es selten ab, und wenn, dann lediglich an ihrer Schürze. Dreck, Blut, Körperflüssigkeiten. Alles vermischte sich, wenn die Ärzte schnitten.

Und die Chirurgen schnitten den ganzen Tag. Manch einer brüstete sich, imstande zu sein, mehr als eine Amputation pro Minute durchzuführen. Weniger imponierend war die Statistik, wie viele Soldaten selbst kleinere Amputationen nicht überlebten. Oft kam es zu Entzündungen in der Wunde, und die Patienten starben häufig am sogenannten Wundfieber.

Mitte des 19. Jahrhunderts starb ungefähr jeder zweite Patient an den Folgen einer Entzündung nach einer Amputation. Aber am meisten verwundert, dass damals überhaupt so viele Soldaten nach Amputationen mit dem Leben davonkamen.

Bei Düppel waren die Verletzten aufgrund der vielen Granateneinschläge besonders übel zugerichtet. Die Granaten rissen Glieder ab und zerfetzten die Körper, sodass Nähen unmöglich war.

In Anbetracht all des Elends, das eine Kriegsfront im 19. Jahrhundert bot, war die gut gekleidete, sensible Gestalt, die vom 16. April an unter den dänischen Soldaten auf Alsen und im Feldlazarett von Sønderborg gesehen wurde, umso bemerkenswerter.

Der sechsundvierzig Jahre alte Mann war gesundheitlich angeschlagen, nervlich und physisch – und er konnte den Anblick von Blut nicht ertragen, von Eingeweiden gar nicht zu sprechen. Das betonte er in seinen Briefen immer wieder. Dennoch war er gekommen, um sich einen Einblick in die Verhältnisse der dänischen Lazarette zu verschaffen. Sein Name lautete Charles William Meredith van de Velde. Er war bekannt als Kapitän van de Velde. Ein Niederländer, der sich in Genf niedergelassen hatte. Van de Velde nahm an der ersten Delegation des Roten Kreuzes in der Geschichte teil, einer Delegation von lediglich zwei Personen. Zusammen mit einem Kollegen war van de Velde der Erste, der sich mit der später so berühmten Rot-Kreuz-Binde am Arm auf einem Kriegsschauplatz befand. Oder besser: Kapitän van de Velde war eigentlich eine Einmanndelegation. Seine Aufgabe bestand darin, die dänische Seite der Front zu observieren, während der Schweizer Louis Appia als Beobachter auf der preußischen Seite teilnahm.

Van de Velde und Louis Appia gehörten dem Kreis um Henri Dunant an, der sich für die Gründung einer internationalen, neutralen und humanitären Organisation einsetzte, die Verletzte und Kriegsgefangene versorgen und betreuen sollte. Van de Velde und Appia waren bei den Genfer Bürgern als hervorragende Humanisten und Philanthropen bekannt.

Van de Velde, ein höflicher und sehr gläubiger Mann mit milden Augen, der stets untadelig gekleidet war und sich mit einer Aura von Respektabilität und Bildung umgab, war ungewöhnlich viel herumgekommen. Er hatte als Kapitän der niederländischen Flotte gearbeitet, sah sich aber eigentlich als Maler und Zeichner. An der holländischen Flottenakademie begegnete er dem berühmten Marinemaler Petrus Johannes Schotel, der ihn zum Illustrator und Vermesser ausbildete. Van de Velde wurde als Kartograf der Marine ausgesandt, von fernen Gegenden wie Indonesien, Syrien und Palästina Karten anzulegen. Einige der besten Karten von Jerusalem in der Mitte des 19. Jahrhunderts hat van de Velde gezeichnet.

Doch nun befand er sich hier im hohen Norden, wo er am 17. April einen weiteren Brief an Henri Dunant schrieb. Ganz genau hielt sich van de Velde beim Stellmacher von Ulkebøl auf, dort teilte er ein Zimmer mit einem dänischen Feldgeistlichen, Erik Høyer Møller. Das Haus des Stellmachers lag neben dem dänischen Hauptquartier im Pfarrhof, und ungefähr gleichzeitig mit General Gerlachs verzweifeltem Brief ans Kriegsministerium in Kopenhagen, setzte van de Velde den Stift aufs Papier, um zu berichten, was er in den vergangenen Tagen erlebt hatte.

In der Nacht zum 17. April hatte er die Erlaubnis bekommen, ein dänisches Feldlazarett in Sønderborg zu besuchen:

»Um neun Uhr abends kamen wir an einem Haus in Sønderborg an, das nicht zerstört war. Das Haus war nicht geschützt vor den Granaten und Granatsplittern, die überall um uns herumflogen. Was für eine Nacht! Und obwohl der Beschuss noch nicht so stark wir gewöhnlich war, trafen 30 Verwundete von der Düppeler Festung ein. Von ihnen war die Hälfte leichter verwundet, von der anderen Hälfte starben drei, drei anderen wurden die Arme oder Beine amputiert. Alle Wunden hatten Granatsplitter verursacht, und die Form der Projektile ist von solcher Beschaffenheit, dass die Wunden fürchterlich aussehen. Das Fleisch und der Knochen ist abgeschossen, aber nicht, wie man es von einer Kugelverletzung kennt, sondern auf eine ganz fürchterliche Art und Weise zerfetzt. Man muss gute Nerven haben, um einen derartigen Anblick zu ertragen.«

Van de Velde gab zu, dass es ihm exakt daran fehlte. »Meine Nerven hielten die Amputation eines zerschlagenen Arms einfach nicht aus. Sie ließen mich im Stich und ich war den Rest der Nacht krank.«

Nüchtern stellte van de Velde fest, »ich werde sicher niemals ein Krankenpfleger, wenn ich nicht besser mit Situationen wie dieser umzugehen lerne«.

Aber immerhin war er nicht in Ohnmacht gefallen wie beim ersten Mal, als er ein dänisches Lazarett betreten durfte. Den Zugang hatte Erik Høyer Møller ihm verschafft.

Høyer Møller hatte den niederländischen Entsandten des Roten Kreuzes zu einem nahe gelegenen Lazarett mitgenommen, in dem der erste Anblick laut Feldgeistlichem »ein Mann war, dessen eine Seite von einer Granate so aufgerissen worden war, dass die Eingeweide heraushingen«. Und dieser Anblick, das gab Høyer Møller zu, der als Feldgeistlicher während des Dreijährigen Krieges bereits einiges gesehen hatte, »konnte einen schon schlucken lassen«.

Høyer Møller hatte van de Velde mit dem Arzt des Lazaretts allein gelassen, und das war kein Erfolg gewesen. »Van de Velde«, schrieb Høyer Møller, »kam kurz darauf mit der bedauerlichen Mitteilung nach Hause, er wäre ohnmächtig geworden. Später erhielt ich vom Oberarzt eine Notiz, in der er darum bat, ihn künftig mit derartigen Zuschauern zu verschonen.«

In der Nacht zum 17. April hielt sich van de Velde dennoch wieder in einem dänischen Lazarett auf und lernte hier einen der tüchtigsten Chirurgen in dänischen Diensten kennen, den norwegischen Arzt Theodor Denoon Reymert, der sich freiwillig gemeldet hatte.

Reymert ist es wert, dass wir uns einen Moment mit ihm beschäftigen. Denn der in Kristiansand geborene Arzt hat ein ungewöhnliches Tagebuch von der Front bei Düppel hinterlassen, wortkarg und dennoch bildhaft. Der neunundvierzigjährige Reymert diente als Korpsarzt der norwegischen Armee, 1857 war er auf einer Studienreise in Dänemark gewesen. Hier entstand seine Liebe zu dem Land, und als 1864 der Krieg ausbrach, meldete er sich freiwillig zum dänischen Heer. Er traf in Düppel Ende Februar ein, zu einem Zeitpunkt, als es an der Front noch relativ ruhig zuging. Der sonst recht brüske dänische Korpsstabsarzt, Professor John Rørbye, empfing den Norweger freundlich. Bereits am 13. März, als die Anzahl der Verwundeten allmählich anstieg, wurde Reymert zum Oberarzt der 2. Heeresdivision ernannt; er wurde Leiter eines Lazaretts – der sogenannten 2. Ambulanz –, das man im Armenhaus von Sønderborg eingerichtet hatte. Reymert bekam die leitende Position aufgrund seiner Qualifikation – aber auch, weil schlichtweg Ärzte fehlten.

Abb. 15: Der freiwillige norwegische Arzt Theodor Denoon Reymert.

Im Grunde von dem Augenblick an, an dem Reymert die Verantwortung für das Lazarett übertragen wurde, stand er, wie aus seinem Tagebuch hervorgeht, unablässig am Operationstisch:

»24. März: Gestern fielen 250 Granaten aus Broager auf Schanze 2 … ins Lazarett kamen 5 Verletzte; ich führte 7 Amputationen durch.

28. März: Heftiger Beschuss von 3 Uhr nachts bis 10 Uhr am Vormittag. In mein Lazarett kamen 30 Verwundete, ein Hauptmann und ein Leutnant, der Letztgenannte starb.

2. April: Heftiges Bombardement Tag und Nacht, 57 Verletzte, ich nahm 5 größere und kleinere Amputationen an 4 Personen vor. Ähnliche Operationen fanden in den anderen Lazaretten statt (in Sønderborg gibt es 4 Lazarette). Ein heftiges Feuer, hervorgerufen durch preußische Brandgranaten, konnte gelöscht werden. Granaten schlugen um mein Lazarett ein, ein Mann wurde verletzt.

3. April, 10 Uhr abends: Der Himmel ist rot vom Feuer in der Stadt. 26 wurden von Granaten verletzt, die mitten in einem Regiment einschlugen, das aufs Rathaus zumarschierte; 3 verloren ihr Leben. Einem von ihnen, dem Studenten und Reserveoffizier Smidt, Sohn des Pastors von Næstved, wurden beide Beine zerschmettert. Sie wurden nachts amputiert … Es wurde gleichzeitig auf 4 Tischen operiert.