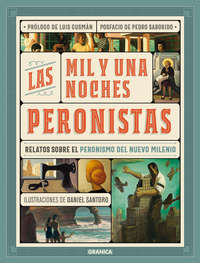

Kitabı oku: «Las mil y una noches personistas», sayfa 4

Creo que me dormí o me desmayé por las sensaciones que me atravesaban como un rayo. No lo sé. Al despertar traté de tomarme las cosas con calma, esperé que los médicos me dieran el alta, y una vez en mi casa, comprendí que ya nada tenía sentido.

Los años me sucedieron parcos e intolerables, me volví un ser solitario con la carga de esta libreta y un Taurelle que me persigue desde los más absolutos silencios para que haga su voluntad de una forma u otra.

Le pido que no gire la cabeza en busca de una mirada cómplice para certificar la locura que no tengo, que no me falte el respeto con su incrédula mirada. Vengo aquí por razones no del todo agradables y bajo cuestionables voluntades.

Los años no me permitían continuar con esta búsqueda, esta insoportable razón de seguir esta travesía, porque ya no puedo. Pero cuando los encontré, hace un tiempo en este lugar, todo se resolvió en un instante.

Debo confesarle, con miedo y con absoluta tristeza, que el Relojito que usted conoció ya no existe. Y que esta libreta que tengo en mi mano será, después de todo, la única responsable y la única guía que tendrá usted para continuar con lo que hace mucho tiempo comenzó Taurelle.

Le transmito estas palabras a usted porque sé que, después de tantos años de búsqueda, al fin lo encontré y sé que en este momento no me va tomar seriamente, pero cuando sepa que su Relojito ha desaparecido de la faz de la tierra y cuando las dudas le carcoman la mente, tomará esta libreta y entenderá que después de todo este montículo de hojas asediado de ilegibles manchones de tinta será lo único verdadero en el mundo, y solo así entenderá que todos los hechos de la historia se repiten una y otra vez hasta el hartazgo. Y entonces sabrá a ciencia cierta que lo que usted no buscó, es acaso la única razón que mantiene girando al mundo.

Gracias a Evita,

por Teodoro Boot

Fue poco tiempo después de la revolución que decidí hacerme agente secreto peronista. Cuando no hojeaba el último Intervalo sentado en la escalera fingiendo no escuchar lo que mi tía y mi vieja secreteaban en el patio, me pasaba las tardes en la terraza tratando de divisar el avión negro que –según mi abuelo– en cualquier momento traería a Perón de regreso a la patria, al poder, o a donde se le cantaran los cataplines, que para eso era Perón. Lo importante era que yo me encontrara con él antes que nadie: tenía un montón de novedades del barrio para contarle. No me pregunten por qué, pero creo que, sin darme cuenta, yo también había sido afectado por el virus infeccioso que transmitía el Tirano Prófugo.

Eso había ocurrido antes, en otro barrio, en Villa del Parque, donde vivíamos hasta que los nervios de mi vieja no dieron para más. Imagínense: nuestra casa estaba pegada a un largo y populoso conventillo lleno de peronistas.

Por algún motivo mi vieja estaba siempre pendiente de que no supieran qué era lo que pensábamos. Yo no sabía muy bien qué pensábamos, inquietante circunstancia que por primera vez debe de haberme hecho sospechar que a lo mejor yo también era un poquito peronista.

En las últimas dos piezas del conventillo, junto a una cocina y a uno de los baños, vivía un chico que iba conmigo a la escuela. No me acuerdo cómo se llamaba. Pongámosle Pocho.

Por entonces el mundo estaba lleno de Pochos, Juanes Domingos y Marías Evas. Después no.

Íbamos al mismo grado, aunque Pocho era más grande que yo, probablemente apenas unos meses, pero a esa edad las diferencias son muy evidentes. Pasaba que yo había entrado a la escuela “antes”. Eso decía mi vieja, pues debería haber ingresado un año más tarde.

¿Cómo había hecho mi familia para conseguir semejante excepción?

Yo estaba secretamente convencido de que había sido por medio de Evita. Mi vieja debía de haberle escrito una cartita explicándole que yo era muy inteligente, que sabía leer y escribir y todo eso.

El que me enseñó a escribir fue mi abuelo, que según mi vieja era socialista de Palacios y hablaba al revés.

“Me se paró el reloj”, decía mi abuelo.

“Me se perdió la bolita lechera”, escribía yo.

Pero fíjense que ya en primero inferior yo sabía escribir con plumín, infernal artefacto que tiraba más tinta que un calamar y de cuya existencia mi hermana no tenía la más remota idea.

Que mi hermana mirara el plumín con respeto y de lejos, sin atreverse a tocarlo, me hacía sentir un privilegiado. Y ya lo decía el libro de lectura: “Los únicos privilegiados son los niños”.

El libro de lectura en ningún momento decía nada de las niñas, así que mi hermana se tenía bien merecido tener que esperar todavía unos años para saber lo que era escribir con plumín, y ni qué hablar de la pluma cucharita.

Desde luego, ni aun de haberlo querido, Evita hubiera podido tener algo que ver con mi prematuro ingreso a primero inferior: para ese momento ya había muerto. Pero los niños no suelen tener una idea muy precisa del tiempo, de manera que yo estaba muy agradecido a Evita por haberme dado mi plumín de acero con portaplumas de madera y tintero involcable.

Por lo que recuerdo, tan solo una vez le pregunté a mi vieja qué le había escrito a Evita para convencerla de que me dejara entrar a la escuela “antes”. Estuvo llorando toda la tarde y cuando mi viejo llegó del trabajo, armó un escándalo. Teníamos que mudarnos inmediatamente de ahí, de al lado de ese conventillo lleno de peronistas, y lejos de la mala influencia de mi abuelo.

No volví a mencionar el tema, pero cuando Pocho me preguntó cómo era que estaba en el mismo grado que él siendo más chiquito, ¿qué podía decirle, sino la verdad?

Que yo hubiera entrado a la escuela gracias a Evita me granjeó el respeto, la admiración y hasta la amistad de Pocho, que no se daba con nadie de la cuadra y era amigo solo de los chicos del conventillo.

Con Pocho una vez salimos caminando para el lado de la plaza, aunque no llegamos más allá de Joaquín V. González.

A la plaza iba con mi abuelo, pero no a los juegos sino a la feria. Mi abuelo hacía la cola para comprar papas. No había papas, ni había pan, ni había un montón de cosas, secreteaban mi vieja y mi tía en el patio, y poco después de la huida del Tirano Prófugo, dirían todos en la radio, porque Perón y Jorge Antonio se habían robado toda la plata con los permisos de importación.

Yo no podía imaginar qué podría ser un permiso de importación, pero lo sospechaba algo terrible, porque por su culpa no había pan y las papas estaban carísimas.

Pan, lo que se dice haber, había. Con manteca y azúcar para el mate o con dulce para el café con leche. Pero no había –eso decían mi vieja y mi tía, en voz baja, para que no se enteraran los peronistas.

No sé por qué no había nunca pan en el mundo, pero siempre había en mi casa. Tal vez porque yo era un niño peronista y a los niños peronistas nunca les faltaba el pan con manteca, o porque el resto en mi casa eran contreras –menos mi abuelo, que según mi vieja era socialista de Palacios–, y a los que no les faltaba el pan con manteca era a los contreras, o porque mi abuelo iba temprano a hacer la cola a la panadería. El caso era que mientras mi vieja protestaba porque no había pan, mi viejo iba hundiendo pancitos en la olla para probar el gusto del tuco.

Pero lo que más loca volvía a mi vieja era el asunto de las papas.

—¡Aumentaron de precio y Perón dice que están más baratas! –chillaba mi vieja, ante la distraída indiferencia de mi viejo, concentrado en la lectura de un artículo de La Nación o escribiendo facturas con copias al carbónico en la Lettera 22 que tenía en casa para adelantar trabajo los fines de semana.

—¿De qué trabaja tu papá? –me preguntó un día la señorita Laura, mi maestra de primero superior.

Quedé mirándola, sin responder. ¿Cómo podía saber yo de qué trabajaba mi viejo?

—¿Qué hace? –creyó precisar la señorita Laura.

Ahí me di cuenta.

—¡Facturas! –respondí exultante.

—¡Qué rico! –exclamó la señorita Laura–. A ver cuándo traes algunas para convidar.

Era decepcionante. Si mi viejo hubiera sido un padre peronista como el General mandaba, yo habría podido llevarle a la señorita Laura una docena de medialunas. Pero ¿qué podía llevarle el hijo de un padre contrera que hacía facturas en una Lettera 22? ¿Unas hojas con copia al carbónico para comer con el mate? La señorita Laura iba a pensar que la estaba cargando y capaz me mandaba castigado a la dirección.

Por entonces, todavía no sabía que también el director, la señorita Laura y hasta la portera de la escuela leían Clarín y La Nación y murmuraban que Perón era un totalitario que había expropiado La Prensa, cerrado La Vanguardia y metido preso a Balbín para poder decir que el kilo de papas había bajado de precio. Y todos los de la cuadra, menos los del conventillo y mi abuelo, pronto hablarían de las joyas, los vestidos y las bombachas de Evita, y dirían que Perón tenía diez autos, sesenta motonetas y cien pares de zapatos.

Estaban en exhibición en la residencia presidencial.

Era impresionante. ¿Qué podía hacer Perón con tantos zapatos? ¿Cuántos pies tenía?

Perón debía ser como uno de esos dioses raros que me la pasaba mirando en la Mitología Clásica Ilustrada. Con un tipo capaz de usar cien pares de zapatos, ¿cómo no iba a hacerse peronista uno, que encima había usado plumín a los cinco años gracias a Evita?

Una tarde, según se entienda, aciaga, salimos con Pocho hacia la derecha, como yendo hacia la plaza. Nos dirigíamos en realidad hacia una casa de la vereda de enfrente, la única de la cuadra que tenía televisor. Si había suerte y las celosías y los postigos estaban abiertos, podíamos ver un rato el Cisco Kid. Pero esa tarde hacía frío y los vecinos habían cerrado las ventanas, de manera que seguimos caminando. Fue al llegar a la esquina de Joaquín V. González que miré hacia la derecha y lo vi.

Les juro que lo vi. Estoy seguro: enfrente del club. Porque a media cuadra había un club, pequeño, de barrio, con una pista de básquet, que servía a la vez para papi fútbol y patinaje artístico, un bufé, una cancha de bochas y gracias.

Es raro, porque lo vi en ese momento, pero lo que veía, si acaso alguna vez ocurrió, tenía que haber sucedido unos meses antes. Estoy seguro. Y estuve tan seguro entonces...

A mitad de cuadra, en la vereda del club, desde la caja de madera de un Rastrojero, inclinado hacia un grupo de niños que alzaban los brazos en su dirección, el general Perón regalaba juguetes.

—Perón es un hombre muy bueno –dije.

Pocho me miró raro. Su familia debía sospechar que nosotros pensábamos lo que pensábamos, fuera eso lo que fuese. Pero ¿cómo? Si cuando criticaba a Perón o a “la Eva”, mi vieja siempre hablaba en susurros. ¿Cómo alguien habría podido escucharla, saber que pensaba lo que pensaba? ¿Leían el pensamiento los peronistas?

—¿En tu familia no son contreras? –preguntó Pocho.

Dije que no, ¿qué otra cosa? ¿O se piensan que me iba a quedar sin amigos?

Además, a cada momento estaba más y más seguro de haber visto a Perón repartiendo juguetes a los niños peronistas del barrio desde la caja de un Rastrojero. Curiosamente, por más esfuerzos que hiciera, la escena se desarrollaba en absoluto silencio y yo seguía sin poder identificar a nadie en el grupo de niños peronistas, ni siquiera a Pocho.

—Mi mamá es amiga de Evita –expliqué–. Ella en persona me dio el plumín y el tintero involcable. Y un beso acá.

Pocho permaneció unos segundos mirando mi mejilla con admiración.

Fue el principio del fin. Como lo oyen. Un par de días después, de la Unidad básica del barrio fueron a ver a mi vieja para designarla jefa de manzana.

Mi vieja estuvo llorando hasta que mi viejo llegó del trabajo. A la mañana siguiente mi vieja, mi hermana y yo nos mudábamos a la casa de mi tía.

Mi viejo se quedó en casa. Haciendo facturas, leyendo la Mitología Clásica Ilustrada, el diario La Razón y despotricando contra Perón y la Constitución del 49, mientras desde el gallinero del fondo mi abuelo no dejaba de mirar al cielo ni un segundo, seguro de que, en cualquier momento, Perón estaría de vuelta manejando el avión negro.

Tita votó,

por Beatriz Pustilnik

I

Tironea de la sisa del guardapolvo pero la manga no cede, queda atrapada en el intento y pega unos grititos desde el cuarto.

—¿Qué pasa, mamá?

—No me entra, no sé si engordé o se achicó. Le dije que no lo ponga en remojo. Debe ser el almidón.

Eva se seca las manos en el delantal, sale de la cocina, va hacia la pieza, la mira desde el marco de la puerta.

—Mamá, ¿qué hacés? –ve la cama cubierta de trapos y objetos viejos–. Hace calor, te vas a descomponer. A ver, sacate esto –Eva tironea de la manga pero la madre se ofusca.

—No, no, tengo que ir a la escuela, a las ocho suena la campana y yo todavía en veremos.

Eva, resignada, la ayuda a calzarse el guardapolvo. La madre queda atrapada en su estrechez. Trata de treparse a un estante para agarrar el puntero. Las cosas se le caen encima. Eva resopla, cansada. Se oye el ruido de la puerta. Un intenso olor a jazmín del país se cuela hacia la casa. La hija suspira aliviada.

—María, ¿sos vos? Ayudame, estamos en el dormitorio.

María se saca los zapatos, va hacia la cocina y se refresca. Toma tres vasos de agua seguidos, se moja la cara, el cuello. La hermana se le acerca.

—Está de nuevo con toda la loca. Quería ir a dar clases.

María se ríe, Eva refunfuña.

—Vos porque no estás todo el día con ella.

Desde la habitación se oye la voz de la madre.

—Tita. votó.

—¿Ves, María? Está de nuevo con eso. Desde que se levantó.

—¿Qué te molesta?

—¿Quién será esa Tita?

Eva sigue preparando la cena. Le saca la piel al pollo, lo deshuesa, empieza a desmenuzarlo.

—No va a rendir así, se achica con la cocción –dice la hermana.

—Le pongo muchas papas y arvejas. Alcanzame dos o tres hojitas de laurel. Además, lo hago al wok.

—Wok, wok, wok… –la madre aparece en la cocina y juega a que es un pato. Las hijas se ríen. María trata de sacarle el guardapolvo, la madre se resiste. Mientras forcejean, la madre recita: “Hombre rubio que has llegado de lejanos países: cultiva en paz el campo. Ganarás el pan sin inquietud. Tu esfuerzo será bien recompensado. No tendrás que vender tus cosechas a vil precio. Estás en la Nueva Argentina, la patria es Justa, Libre y Soberana”.

Eva resopla. María sonríe, indulgente. Le promete a la madre que va a arreglar el guardapolvo para que no le apriete, que lo va a lavar para sacarle el olor a naftalina. La madre la mira sin comprender. Pregunta por qué cocinan tanto pollo si ella solo come las alitas.

—Juan y Silvina vienen a cenar.

—Ah, la cheta –sonríe la madre con picardía.

Eva piensa en los olvidos de la madre, en los exabruptos, en esas frases inconexas que vocifera de golpe y sin razón. Piensa en el cheque que les pasa el hermano a fin de mes, que no alcanza para consultar con un buen médico, con alguno que les aclare cómo tratarla, qué hacer cuando pierde el hilo de los tiempos.

Eva va inundando la casa con olor a comida, impregna el comedor con aroma a cebolla y a morrón. La madre quiere hundir el pan en la salsa pero Eva la reta como si fuese una nena. La madre hace pucheros y María le guiña un ojo. Cuando la hermana no la ve levanta la tapa del wok y deja que la madre se dé el gusto. Abre una botella de vino y sirve un poco para cada una.

—Brindemos –dice–, porque estamos juntas y conservamos esta casa con perfume a laurel y a jazmín.

María va a preparar la ensalada de frutas, le pide a la madre que haga jugo de naranjas. Ella se lleva unos gajos a la boca, se chorrea el brazo, se chupa los dedos. Parte del jugo mancha el delantal. Frota la tela amarilla con un repasador, María limpia el enchastre y la besa con ternura. Eva resopla.

—No la soporto más.

—Tita votó –grita la madre–. Tita votó y yo no.

Y por enésima vez repite que Eva le rompió la libreta cívica, que primero se la mamarrachó con las pinturitas y ella no pudo votar.

—Tita votó y yo no –repite indignada.

Las hermanas ruegan que venga Juan, el mayor, que las ayude. Temen que las deje otra vez plantadas.

—Si no viene, decidimos nosotras –dice Eva.

—¿Viene Juancito? –se ilusiona la madre.

—Juancito tiene cincuenta años, mamá –le dice, brutal, Eva.

—Y sí, esperemos que esta vez nos haga el honor, y también Silvina.

La madre ríe cuando oye el nombre de Silvina.

—¡Silvina! Entonces guardemos el mate, preparemos té de Ceilán –se burla.

II

La mesa está puesta con el mantel blanco bordado en punto cruz, las copas del juego, los platos de loza con florcitas rococó y el hilo dorado en los bordes. La comida empieza a enfriarse. Eva y María están sentadas con las piernas estiradas, la madre va y viene por el comedor con el guardapolvo colgando de una manga.

—Su padre fue un cobarde. Fue un traidor.

Eva y María la miran, incrédulas.

—No hables así de papá –se enoja Eva.

—Vos callate, que me rompiste la libreta cívica. Tita votó y yo no.

—Basta con eso, mamá –Eva pierde la paciencia.

María le acaricia el brazo. La hermana sonríe con amargura. La madre agarra un cuchillo de la mesa, quiere cortar el pan. Eva se lo saca de la mano.

—Dejala, tiene hambre –dice María.

—Si se corta, la llevás vos a la guardia. El año pasado pasamos la Nochebuena en el hospital. Dale que dale con el abrelatas.

—Era de platino –dice la madre–. ¿Dónde quedó?

—Sí, el abrelatas era de platino, ahora el abrelatas era de platino –refunfuña Eva.

María se ríe, abraza a la madre y le pega una suave patadita a la hermana por debajo de la mesa. Eva trae de la cocina un sifón. Levanta la tapa del wok, huele con placer.

Lo bueno de esto es que metés todo adentro y se cocina solo.

La madre juega a que es un pato:

–Wok, wok, wok –grazna divertida–. Ahora todo es wok, no hay ollas. Tu padre trabajaba en La Bernalesa argentina, menaje de aluminio, baterías de cocina, ollas con tapas de colores. Gracias a La Bernalesa compramos esta casa, con el crédito del Banco Hipotecario. Veinticinco años nos dieron para pagarlo.

—¿Te das cuenta, Eva? Está más conectada que vos y yo juntas. No hay de qué preocuparse. A comer.

—Hay que guardarle pollo a Juancito –dice la madre.

—A Juancito le vamos a hacer un enema de pollo con las sobras –dice María. Eva se ríe.

La madre va a la cocina y empieza a revolver las alacenas.

—¿Tiraron las ollas de aluminio? Su padre se va a enojar cuando vuelva de la fábrica.

Eva mira a María con aprensión. María le pide con un gesto que se calle.

—Manijas de baquelita, tapas rojas, verdes y amarillas, bien torneadas, perfectas. Claro que conservar ese trabajo no fue moco de pavo –dice la madre.

—Ya empieza –dice Eva.

—¿Dónde están? –grita la madre.

—No desordenes, mamá. Después tengo que juntar yo.

—Las tiraron, son capaces –las mira amenazante–. Todo plástico, no respetan nada, wok, wok, wok.

María la sienta suavemente a la mesa. Empieza a servir la comida con amargura. La madre recita:

—“Siempre sonríe en sus retratos porque su sueño se cumplió, miles de escuelas para niños y el pueblo fiel, trabajador” –toma un sorbo de vino, se lleva un trozo de pollo a la boca–. “Siempre sonríe en los retratos…” –se adormece con la comida en la boca.

Eva se levanta y enciende la radio, sintoniza un tango y sacude el brazo de la madre para que se despierte. La madre se sobresalta. Al cabo de unos instantes empieza a cantar sobre la voz de Julio Sosa. Se levanta, da unos pasos. Se vuelve a sentar.

—¿Qué estaba haciendo yo? –pregunta.

—Saboreando el pollito que preparó Eva.

—¿No esperamos a papá?

—Mamá, papá falleció hace muchos años, lo sabés, no te hagas la loca.

—Renunció al partido, cobarde.

—Mamá, comé por favor, se enfría.

—No pusieron el nailon, se va a ensuciar el mantel –grita la madre–. Los chicos manchan todo. Lo bordó la abuela de ustedes. Ni luz había y ella bordaba junto a la lámpara de querosén. Y ahora los chicos lo van a estropear todo.

—¿Qué chicos?

—Juancito, Eva, María.

—Juancito ya es un hombre, mamá.

—Un turro. Eva está acá. ¿La ves? Y yo soy María –la toma de los brazos y le acerca la cara, las narices casi se tocan–. María, tu hija menor.

—Ya sé –la empuja–. ¿Qué soy, boluda yo?

La madre se mira el guardapolvo como si en ese momento se diera cuenta de que lo tiene puesto; trata de sacárselo, María la ayuda.

—A mí me gustaba enseñar a leer y a escribir a los niños –dice suavemente.

—Era hermoso ser maestra, ¿no?

—Oír sus vocecitas, verlos juntar las palabras, descubrir las frases –recuerda la madre.

—Mi libro de lectura tenía un conejo en la tapa –dice María.

—El conejo Pon pon –se alegra la madre.

—Mi ma-má me mi-ma –dice Eva como si estuviera leyendo.

—To-ma la ta-za del a-sa –sigue María.

Eva agarra el sifón y le tira un chorro a la hermana.

—To-má la so-pa, ne-na –ríe.

María se seca entre carcajadas y va hacia la heladera, vuelve con una sidra, la destapa. El estampido sobresalta a la madre, que empieza a cerrar puertas y ventanas.

—Escondan todo, escondan todo.

María la tranquiliza.

—Es el tapón de la sidra, mamá, no pasa nada. Dame tu copa.

Le sirve primero a la madre, después a la hermana. Eva le echa media copa de sidra en la cabeza a María. María la baña con un chorro de soda.

—To-da pa-ra ti, Mo-no-na –se burla María, muerta de risa.

—¡El agua no es para jugar! –se enoja la madre. Eva y María dejan el sifón sobre la mesa–. No derrochemos el agua que Dios nos dio –dice la madre–. “Dio trabajo y bienestar al pueblo trabajador. El trabajo dignifica. La sonrisa en sus retratos es como un rayo de sol” –la madre se chupa la sidra que le cayó en la blusa. Las hijas beben–. “Alma de la piedad y la ternura. En vos confiamos” –recita la madre. Se queda mirando la nada–. Les voy a mostrar algo.

Va al dormitorio, se oyen ruidos de objetos que caen. Vuelve al comedor con varios libros de lectura. Las tres se sientan muy apretaditas una al lado de la otra en el sofá. Apoya los libros sobre la mesita. La madre abre un libro, en la primera página se ve el retrato de Eva Perón. La madre lee:

—“En vos confiamos, alma de la piedad y la ternura”. –Abre otro libro–: “Tú, hombre rubio que has llegado de lejanos países, cultiva en paz el campo” –la madre las mira, satisfecha.

–Es lo que recita siempre –dice María.

La madre da vuelta la hoja y lee:

—“Dio trabajo y bienestar al pueblo trabajador, su sonrisa en los retratos es como un rayo de sol. ¿Quién es, quién es?” –sonríe cada vez más contenta.

—Eva Perón –dice Eva.

Suena el timbre, la madre toma los libros y quiere correr hacia el dormitorio.

—No abras, no abras –grita.

—Mamá, tranquila… María pidió helado de crema que tanto te gusta ponerle a la ensalada de frutas.

—Mi mamá me compraba helado de crema para mi cumpleaños.

—Seguí mostrándonos los libros, son preciosos.

Saborean el postre en silencio. La luz de la lámpara enfoca la inclinación de las tres mujeres sobre las páginas amarillentas, se oye el tintinear de las cucharitas en las compoteras. La madre está calma. Da vuelta las hojas, acerca su nariz y las huele. Susurra:

—“Así como mi madre es el ángel tutelar de la casa, Eva es el alma tutelar de los niños” –mira a sus hijas, les acaricia el pelo, las mejillas.

—¿Y Juancito?

—No pudo venir, mamá. Habrá tenido un inconveniente.

—Pero es de noche. Está oscuro. Hay que ir a buscarlo.

María toma uno de los libros entre las manos, mira la tapa. Nivel inicial, año 1953. Primer grado inferior. Eva lo abre, se sorprende.

—Mirá, ahí la tenés.

—¿A quién?

—A Tita. Esta es la famosa Tita.

Ven el dibujo de una mujer de trajecito sastre, casquete y guantes, la cintura diminuta, una gran sonrisa; está poniendo el voto en la urna.

—Tita votó –lee Eva.

—Y yo no –dice la madre–. Porque vos me mamarrachaste la libreta cívica y me la rompiste. Tita votó y yo no.

—Yo no te mamarracheé nada –protesta Eva–. No empieces.

La discusión se diluye bajo el sonido de la radio, mientras el helado se derrite en las compoteras. Por la ventana entra un olor intenso a jazmín del país; desde el interior se puede ver la luna.

—Tita votó y yo no –repite la madre.