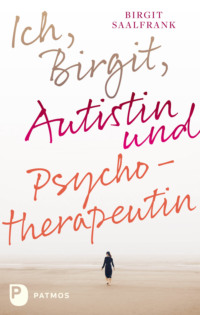

Kitabı oku: «Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin», sayfa 2

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

₺956,71

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Hacim:

339 s. 16 illüstrasyonISBN:

9783843611732Yayıncı:

Telif hakkı:

Bookwire