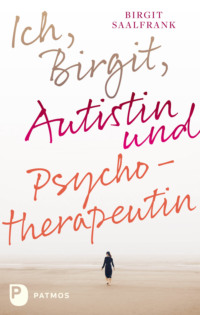

Kitabı oku: «Ich, Birgit, Autistin und Psychotherapeutin», sayfa 5

Erwachsen werden

Studentin

Bereits während meines Campaufenthalts war mir klar geworden, dass Ernährungswissenschaften nicht das Studienfach war, das ich verfolgen wollte. Trotzdem fing ich zunächst damit an. Ich dachte, dass mir im Lauf der ersten Zeit dort schon klar werden würde, was das sein könnte. Spätestens durch den Golfkrieg, der wenige Monate später (im Januar 1991) ausbrach, spürte ich, dass ich »mit Menschen« arbeiten, etwas »Sinnvolles« tun wollte.

Ein Jahr später wechselte ich zum Studium der Psychologie. Meine Mutter hatte immer gesagt, ich solle mir ein Studium und einen Beruf aussuchen, die mir »Spaß machen« würden. Mich hat Psychologie sehr interessiert, ich fand das alles sehr spannend. Also vermutete ich, dass sie das mit »Spaß« gemeint hatte. Psychologie zu studieren war also wohl eine Wahl aus Begeisterung und Interesse für die Sache. Und zudem vielleicht eine Trotzreaktion in Bezug auf meine Mutter, die, als ich ihr meine Entscheidung zum Studienwechsel mitteilte, mit Entsetzen in der Stimme sagte: »So weit haben wir dich gebracht!« Das sollte heißen, dass meine Mutter der Ansicht war, mich so verkorkst zu haben, dass ich mir nun nicht mehr anders zu helfen wusste, als Psychologie zu studieren.

Seit Beginn meines Studiums teilte ich mir mit Laura eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Dorf in der Nähe von Gießen. Laura war ein Jahr älter als ich und gerade aus Israel zurückgekommen, wo sie ein Jahr in einem Kibbuz gearbeitet hatte. Jede von uns hatte ihr eigenes Zimmer. Darüber hinaus gab es Bad und Küche, in der ein Esstisch mit einer Sitzbank und zwei Stühlen stand. Eine Wand hatten wir knallrot gestrichen. Das gefiel uns gut. Oft saßen wir zusammen in der Küche, tranken Tee und redeten.

In dieser Zeit entdeckte ich meine Liebe zu Aquarellfarben. Ich malte verschiedene ineinanderfließende Formen, die sich manchmal auch zu Objekten verdichteten, wie zum Beispiel Tropfen, Pflanzen, Vögel oder ein Gesicht.

Teufelsglut

Pflanzen auf Steinen

Golfkrieg

Tropfen konnten für Wasser stehen oder auch für Tränen. Außerdem erschienen regelmäßig Augen auf meinen Bildern. Ich fühlte mich oft wie von außen beobachtet, so als ob immer ein kritisches Auge seinen Blick auf mich gerichtet hätte und an meinem Auftreten und meinem Verhalten kein gutes Haar ließe.

Nach einem Jahr beschloss ich, nach Gießen in die Innenstadt zu ziehen. Laura verbrachte immer mehr Zeit mit ihrem Freund, während ich mich oft einsam fühlte. Ich wollte auch nicht mehr einen so langen Anfahrtsweg zur Uni haben und irgendwie mitten hinein ins Geschehen. Ich fand in einem zentral gelegenen Studentenwohnheim ein günstiges Zimmer. Fast immer traf man jemanden in der Gemeinschaftsküche an, wenn man nicht alleine sein wollte. Und doch konnte man sich jederzeit in sein Zimmer zurückziehen und hatte seine Ruhe.

Im Wohnheim lebten viele Studenten aus dem Ausland, was mir gut gefiel und auch ein Anreiz für mich war, dorthin zu ziehen. Denn ich war sehr behütet und bürgerlich aufgewachsen, wollte endlich mehr vom »wahren Leben« kennenlernen. Auf dem Gelände gab es ein Studentenrestaurant, das abends geöffnet war, sowie einen Clubkeller, das »Go-In«, in dem öfters Feten stattfanden. Genau die richtige Mischung aus unverbindlicher Gesellschaft und Rückzugsmöglichkeit. Auf einer dieser Feten ging ich auf das Angebot eines jungen Algeriers ein, miteinander zu tanzen. Es machte Spaß, und ich hatte einen schönen Abend. Am nächsten Tag klopfte jemand an meine Zimmertür. Der Algerier stand da, obwohl ich ihm meine Zimmernummer nicht genannt hatte. Er wusste, wo ich wohnte! Wer hatte ihm das gesagt? Völlig erschrocken knallte ich ihm die Tür vor der Nase zu. Ich hatte nicht gewusst, dass man Erwartungen bei einem Mann weckt, sich besser kennenzulernen, wenn man miteinander tanzt. Das wäre mir viel zu viel gewesen! Fortan war ich vorsichtiger, was den Umgang mit Männern betraf.

Das neu begonnene Psychologiestudium gefiel mir gut. Eifrig belegte ich die notwendigen Vorlesungen, die ich regelmäßig vor- und nachbereitete. Eigentlich sollte ich nach dem vierten Semester das Vordiplom machen, aber das bekam ich nicht hin. Ich konnte entweder zur Uni gehen und Vorlesungen hören oder lernen. Beides zusammen ging nicht. Heute weiß ich: Das hat mit meiner Schwierigkeit zu tun, meine Aufmerksamkeit auf mehrere Bereiche gleichzeitig zu richten. Ich konnte eine Sache auf einmal machen, und da kniete ich mich dann auch hinein. Aber mehrere Schwerpunkte im Leben? – Nein, das ging nicht. Also belegte ich in den ersten vier Semestern die nötigen Vorlesungen und Seminare, während ich das fünfte Semester komplett fürs Lernen reservierte. Für das anstehende Vordiplom habe ich dann mit großer Begeisterung und Systematik gelernt. Dazu zog ich mich über mehrere Monate in mein Zimmer im Studentenwohnheim zurück und erarbeitete mir den Stoff nach einem Lernplan, den ich selbst erstellt hatte. Jedes Buch, das ich für die Prüfungen las, fasste ich handschriftlich für mich zusammen. Denn was ich selbst herausgeschrieben und zusammengefasst hatte, konnte ich mir am besten merken.

Mündliche Prüfungen lagen mir. Endlich hatte ich die Aufmerksamkeit eines Professors, der sich in seinem Gebiet natürlich sehr gut auskannte, ganz für mich alleine. Und ich konnte all das loswerden, was ich gelernt hatte, durfte im Prinzip über mein Spezialinteresse reden, und er hörte mir zu beziehungsweise stellte knifflige und interessante Fragen, die ich dann versuchte zu beantworten.

Zu Studienbeginn hatte ich entschieden, dass ich endlich eine Psychotherapie machen wollte. Daher vereinbarte ich ein Gespräch bei einem Psychoanalytiker, der mir einmal wöchentlich die Teilnahme an einer psychoanalytischen Gesprächsgruppe anbot. Für die nächsten zweieinhalb Jahre ging ich immer montagabends in die Gruppentherapie mit acht oder neun anderen Menschen. Die meisten waren deutlich älter als ich, ich war das »Küken«. In dieser Rolle fühlte ich mich wohl, so musste ich mich nicht mit Gleichaltrigen vergleichen. Jeder konnte dort über seine Probleme sprechen und die anderen gaben Rückmeldungen dazu, wenn sie es wollten. Danach gingen wir oft noch in ein kleines Lokal in der Nähe, um etwas zu essen oder zu trinken. Diese Zusammenkünfte nach der eigentlichen Therapie waren für mich mindestens genauso wichtig wie die Therapie selbst. Die Gruppe war neben dem therapeutischen Angebot auch ein Lernfeld für mich, wie man mit anderen Menschen umgeht. Denn neben meinen studienbezogenen Aktivitäten war die Studienzeit für mich vor allem eine Zeit der Selbstfindung und Erprobung in meinem sozialen Verhalten und in Kontakten zu anderen Menschen. Meine leistungsbezogenen Ziele für die einzelnen Semester an der Universität, die ich der Reihe nach abarbeitete, gaben mir Halt und Struktur im Alltag. Der andere große »Ast« waren jedoch meine sozialen Kontakte und erste Männerbeziehungen, in denen ich mich jedoch sehr abhängig gebunden fühlte. Das Führen einer Partnerschaft kostete mich viel Kraft. In meinen diversen Tagebüchern schrieb ich oft seitenlang über meine Gefühle und mein Verhalten in Bezug auf meinen jeweiligen Freund, wie ich es bewertete und vielleicht auch in Zukunft ändern wollte. Sehr häufig litt ich unter Schlafstörungen, was ich rückblickend daraus ersehen kann, dass ich im Tagebuch die jeweilige Uhrzeit dazugeschrieben habe. Oft schrieb ich mitten in der Nacht, weil ich vor lauter Grübeln nicht schlafen konnte und mir vom Schreiben Erleichterung durch Ordnung meiner Gedanken erhoffte.

Man kann sagen, dass in diesen ersten Jahren nach meinem Auszug von zu Hause das »Lebenlernen« für mich im Vordergrund stand. Psychisch ging es mir oft nicht gut in dieser Zeit. Trotz der möglichen Gesellschaft von anderen Studenten fühlte ich mich oft einsam, zutiefst niedergeschlagen, hatte schon damals Suizidgedanken. Ich malte viel, trug eine Zeitlang nur schwarze Klamotten, färbte mir auch die Haare schwarz. Freundschaften hatte ich nur aus meinem ersten Studiengang, den ich abgebrochen hatte. Unter den Psychologiestudenten fand ich zunächst keine Freunde. Sie schlossen sich schnell in Cliquen zusammen, aber aus unerfindlichen Gründen gelang es mir nicht, dazuzugehören. Ich hatte das Gefühl, sie fanden mich alle komisch, und vielleicht war das auch so.

Geprägt durch meine Gruppentherapie war ich damals auf dem »Trip«, dass man seine Gefühle ausleben sollte. Einmal war mir nach Raufen zumute, also fragte ich einen Kommilitonen, ob er Lust hätte, mit mir zu kämpfen. Er war sehr verwundert, ich blieb aber hartnäckig, und so rangelten wir mitten in der Uni auf dem Fußboden. Ein anderes Mal saß ich alleine weinend vor einem Hörsaal. Mir ging es nicht gut, ich fühlte mich wieder einmal einsam und depressiv. Ich fand es völlig normal, dort so zu sitzen, da ich in der Gruppe gelernt hatte, dass man seine Gefühle zeigen soll. Ich wusste nicht, dass eine Gruppentherapiesituation etwas anderes ist als das Leben im Alltag mit mir relativ unbekannten Menschen. Auf die Idee, dass andere Leute mein Weinen komisch oder befremdlich finden würden, kam ich nicht.

Meinen ersten Geschlechtsverkehr hatte ich im Alter von zwanzig Jahren. In dieser Zeit hatte ich den Eindruck gewonnen, dass die meisten Gleichaltrigen die Erfahrung schon gemacht hatten. Um hier nicht im Hintertreffen zu sein, fasste ich den Plan, endlich einmal mit einem Mann zu schlafen. Es passierte mit einem Kommilitonen aus dem Wohnheim, der offen war für einen One-Night-Stand. Für mich hatte das Ganze überhaupt nichts Schönes. Ich traf mich lediglich mit ihm, um mein subjektiv erlebtes Manko, noch Jungfrau zu sein, endlich hinter mir zu lassen. Ich hakte es ab wie eine offenbar zu bewältigende Herausforderung, wie einen Entwicklungsschritt, den man auf dem Weg zum Erwachsenwerden anscheinend gehen musste. Rückblickend denke ich: Wie furchtbar! Warum habe ich nicht gewartet, bis ich selbst so weit war? Aber mein Bemühen, äußerlich angepasst zu sein, war stärker.

Irgendwann liefen die bewilligten Stunden für meine Gruppenpsychotherapie aus. Ich nahm das damals einfach als Fakt hin, wehrte mich nicht dagegen und überlegte auch nicht, inwieweit ich vielleicht weiterhin eine andere Art von psychotherapeutischer Hilfestellung benötigen würde.

Im fünften Sommer meiner Studienzeit – ich war nach einer Trennung mal wieder sehr depressiv, ohne allerdings auf die Idee zu kommen, mir psychiatrische oder psychotherapeutische Hilfe zu suchen – unternahm ich mit meinen Eltern eine einwöchige Hüttenwanderung entlang der Berge um die Seiser Alm herum. Ich war sehr froh über diese Möglichkeit, mich meinen Eltern anschließen zu können. So kam ich raus aus meinem Leben in Gießen, in dem ich mich nur depressiv im Kreis drehte. Ein weiterer Grund war, dass ich die bis dato sehr distanzierte Beziehung zu meinem Vater verbessern wollte.

Der Urlaub tat mir einerseits gut, andererseits litt ich unter der – zumindest in der Vergangenheit – schlechten Beziehung meiner Eltern zueinander. Als ich wieder einmal unglücklich war und ohne ersichtlichen Grund weinte, sagte meine Mutter vorwurfsvoll zu mir: »Immer geht es dir schlecht!« In diesem Urlaub in Südtirol fühlte ich sehr stark den inneren Druck, das Bindeglied zwischen meinen Eltern sein zu müssen. Lange Jahre war ich in meiner Jugendzeit die Vertraute meiner Mutter gewesen, die immer wieder ihre Eheprobleme mit mir besprochen und mich damit auf ihre Seite gezogen hatte, weg von meinem Vater. Ich empfand immer noch Verantwortung für die Ehe meiner Eltern, und das überforderte mich völlig. Ich wollte auch nicht mehr ausschließlich eine vertraute Beziehung zu meiner Mutter haben, sondern eine solche auch zu meinem Vater aufbauen. Schließlich war er mein Vater, und ich fand inzwischen, dass ich ein Recht auf eine eigenständige positive Beziehung zu ihm hatte. Im Nachhinein bin ich sehr dankbar für diesen gemeinsamen Urlaub mit meinen Eltern, denn ein Jahr später lag mein Vater nach einem Herz-Kreislauf-Zusammenbruch bereits im Wachkoma.

Ich kann, was ich will!

Die Beschäftigung mit den Inhalten meines Studiums machte mir weiterhin viel Spaß. Trotzdem fehlte mir noch eine berufsbezogene Aussicht, also die Vorstellung davon, wie das in der Praxis aussehen könnte. Ich wusste inzwischen, dass mich die klinische Psychologie und Psychotherapie sehr reizte. Also kümmerte ich mich um ein Praktikum, damit ich eine konkretere berufliche Perspektive entwickeln könnte. Ich war zu diesem Zeitpunkt vor allem neugierig auf die Tätigkeit von Psychologen in einer Suchtklinik, und es gelang mir auch, in einer solchen für sechs Wochen einen Praktikumsplatz zu ergattern. Ich bewunderte die Psychotherapeuten dort sehr. Nach den sechs Wochen wusste ich, dass ich genau das machen wollte, wenn ich mit dem Studium fertig war.

Es gab jedoch ein paar Schwierigkeiten zu überwinden. Ich war zum Beispiel hinsichtlich meines Kleidungsstils bei der Arbeit zunächst völlig desorientiert. Von Anfang an dachte ich, dass ich dort nicht in den Kleidern hinkommen konnte, die ich sonst trug, sondern mich irgendwie »verkleiden« musste. Ich guckte mir also ab, was die Psychologinnen in der Klinik trugen, und machte es nach. Mit meinem eigenen Stil, Jeans und Pulli, hatte das absolut nichts zu tun. So trug ich in dieser Zeit zum Beispiel einen langen, blumig-bunten Rock, den ich nachher nie wieder angezogen habe.

Das Praktikum überforderte mich in sozialen Dingen außerordentlich. Ich war ständig erschöpft, angespannt und am Rande meiner Kräfte. Trotzdem hielt ich anschließend an meiner neu gewonnenen beruflichen Zukunftsvorstellung unbeirrbar fest. Mir war nicht klar, dass ich mich schon damals hätte fragen müssen, ob der Beruf der Psychotherapeutin überhaupt geeignet für mich war. Ich erinnerte mich an die autosuggestive Kassette mit dem Titel: »Ich kann, was ich will!« Offensichtlich würde ich alles schaffen können – wenn ich es nur fest genug wollte. So hatte es der Sprecher schließlich mantraartig wiederholt. Eine grandiose Fantasie, wie ich heute weiß, aber beim Sport in meiner Kindheit und Jugend hatten sie uns ähnliche Sätze mit auf den Weg gegeben. »Kann ich nicht, gibt es nicht!«, zum Beispiel, wenn man Angst vor einer Turnübung hatte und zögerte.

Im Leistungskurs Englisch behandelten wir zudem das Thema »Immigration in die USA«, wobei der »American Dream« eine ganz wesentliche Rolle spielte. Diese Vision, dass jeder Einwanderer in die USA es »vom Tellerwäscher zum Millionär« schaffen konnte, gab mir Kraft, Inspiration und Motivation, mich für das Wahrwerden meiner Wünsche und Ziele einzusetzen.

Ich hatte mir bis dahin niemals ernsthaft die Frage gestellt, ob ich etwas, was ich gerne wollte, vielleicht gar nicht erreichen könnte. Mir war nicht klar, dass es tatsächlich Begrenzungen im Leben gibt. Kann ich nicht, gibt es nicht! Da ich mit der Philosophie aufgewachsen war, dass man alles erreichen kann, wenn man nur will, kam ich entsprechend nicht im Traum auf die Idee, mich zu fragen, ob mein späterer Beruf überhaupt zu mir passen würde. Ich wollte Psychotherapeutin werden – also ging ich dieses Ziel systematisch an und setzte es in die Realität um.

Einige Zeit nach diesen ersten sechs Wochen machte ich ein Praktikum in einer bekannten Klinik, die sich auf die Behandlung von Essstörungen spezialisiert hatte. Ich lernte dort verschiedene therapeutische Techniken in der Therapie von Anorexie und Bulimie kennen, die ich probehalber auf mich selbst anwandte. Auf diese Weise gelang es mir tatsächlich, meine eigenen Essattacken und zwanghaften essensbezogenen Gedanken aufzulösen. Voller Begeisterung und erlebter Sinnhaftigkeit des therapeutischen Berufs beendete ich nach zwei Monaten mein Praktikum.

Kurz vor dem Ende meines Studiums geriet ich aber dann doch noch in eine Sinnkrise bezüglich meines weiteren Lebens. Im Anschluss an mein Psychologie-Diplom wollte ich eine psychotherapeutische Ausbildung beginnen. Die anderen Bereiche der Psychologie interessierten mich eher wenig, ich konnte mir beispielsweise nicht vorstellen, in der Wirtschaft zu arbeiten oder als Schulpsychologin. In meinem Tagebuch finden sich aus dieser Zeit jedoch bereits Aufzeichnungen über meine Ängste, dem späteren Beruf der Psychotherapeutin nicht gewachsen zu sein. Ich fragte mich, ob ich angesichts dessen wirklich das Diplom in Psychologie machen und den eingeschlagenen Weg gehen sollte. Da ich jedoch schon so viel Zeit und Energie in das Studium gesteckt hatte, kam es für mich nicht infrage, es ohne Abschluss abzubrechen. Außerdem war mir völlig unklar, welches Studium oder welche Ausbildung ich stattdessen hätte wählen sollen beziehungsweise welcher berufliche Bereich für mich überhaupt geeignet wäre. Es gab also nur einen Weg: weiter nach vorne! Es musste einfach klappen, dass ich Psychotherapeutin werden würde!

Erschütterungen

In allen meinen bisherigen Beziehungen zu Männern war ich irgendwann an den Punkt gekommen, an dem ich mich fragte, ob ich vielleicht doch eher lesbisch war. Vor allem in solchen Momenten, in denen ich kaum mehr etwas für meinen jeweiligen Partner empfand. Es hatte aber auch mit sexuellen Schwierigkeiten zu tun. Obwohl ich mich bisher tendenziell eher in Männer verliebt hatte, empfand ich doch auch schon immer starke Gefühle für Frauen. Da ich nun mehrmals erfolglos, also immer nur für kurze Zeit mit einem Mann zusammen gewesen war, schlussfolgerte ich daraus, dass ich vermutlich doch eher lesbisch sein müsse. Dass ich auch bisexuell sein könnte, war für mich jeweils nur am Rand Thema, da eine solche Vorstellung mir nur wenig Identitätsgefühl vermittelte, was ich aber so dringend brauchte, gerade weil ich in dieser Beziehung so unsicher war. Zudem kannte ich damals niemanden, der oder die sich selbst als bisexuell bezeichnet hätte, sodass ich davon ausging, dass die meisten Menschen eher eindeutig heterosexuell oder homosexuell waren. Diese Erkenntnis über mich selbst brachte mich sehr durcheinander, da sie meine ohnehin fragile Identität wieder einmal infrage stellte. Ich schrieb in mein Tagebuch:

Ich weiß nicht, ob ich generell nur Frauen liebe. Keine Ahnung. Rein logisch betrachtet, glaube ich das nicht, wie könnte ich es sonst erklären, dass ich mich in Männer verliebt habe? Denn das ist unzweifelhaft der Fall gewesen, obwohl ich natürlich nicht weiß, ob mir das in Zukunft noch einmal passieren wird. Tatsache ist aber auch, dass ich auf jeden Fall für manche Frau geschwärmt habe. Mehr als normal für sie empfunden habe. Zärtlichkeit für sie empfunden habe. Sie schmerzlich vermisst habe, wenn ich sie nicht mehr so oft gesehen habe wie vorher. Mich total darauf gefreut habe, sie wiederzusehen. Eifersüchtig auf ihre Männer war. Traurig war, nicht einfach den Arm um sie legen zu können. Nicht einfach in ihr Haar fassen zu können. Ihren Kopf zu streicheln. Ganz lange umarmt mit ihr irgendwo stehen zu können.

Zehn Tage später schrieb ich:

Ich bin homosexuell.

Ich bin homosexuell.

Ich bin homosexuell.

Und ich bin introvertiert.

Und ich bin ganz anders, als meine Mutter mich haben wollte.

Ich sollte so sein, wie sie nie hat sein können,

aber wohl immer gern hat sein wollen.

Und eigentlich bin ich doch ganz okay, oder?

Ich bin homosexuell?

Bin ich homosexuell?

Bin ich denn überhaupt sexuell?

Als ich in dieser innerlich sehr turbulenten Zeit meine Eltern besuchte, spürte ich, ich muss ihnen unbedingt erzählen, dass ich vermutete, homosexuell zu sein. Ich war damals ganz verzweifelt darüber, dass ich wohl lesbisch war. Auch weil das für mich bedeutete, dass ich niemals heiraten und eine eigene Familie gründen würde. Ich erzählte meinen Eltern also unter Tränen davon und sie reagierten ganz wunderbar und verständnisvoll. Mein Vater legte einfach den Arm um mich – das hatte er noch nie vorher getan. Und meine Mutter sagte besorgt: »Oh, da wirst du es wohl schwer haben im Leben.« Ich fühlte mich angenommen, verstanden und unterstützt. Diese Reaktion meiner Eltern hat mir sehr viel bedeutet – und tut es noch immer.

Mitten im Gefühlschaos bezüglich meiner sexuellen Identität erhielt ich einen Anruf meiner Mutter: Mein Vater habe einen Herzstillstand gehabt, sei reanimiert worden und liege nun im künstlichen Koma auf der Intensivstation. Mein Herz fing an zu klopfen wie verrückt, ich fühlte mich ganz schwach und hatte große Angst. Ich ließ alles stehen und liegen, packte meine Tasche und nahm den nächsten Zug in Richtung Hannover. Die Ärzte beließen meinen Vater für etwa zwei Wochen im künstlichen Koma, gaben uns aber wenig Anhaltspunkte, ob er danach wieder zu Bewusstsein kommen würde oder nicht. Ich war hoffnungslos, da ich erfahren hatte, dass sein Gehirn vor der Reanimation relativ lange ohne Sauerstoff gewesen war. Tatsächlich ging das künstliche Koma später in ein Wachkoma über. Wir wussten nicht, ob mein Vater uns in dieser Zeit hören oder sonst irgendwie wahrnehmen konnte, da er nicht auf unsere Kontaktaufnahme reagierte.

Ich fühlte großen Schmerz und oft eine geradezu bleierne Schwere in meinem ganzen Körper. Schon das Gehen fiel mir enorm schwer. Ich verstand, dass ich irgendwie um meinen Vater trauern musste. Aber wie ging das? In mir fühlte sich alles tot an. Ich versuchte dennoch, mit meinem Studium weiter voranzukommen, denn das Leben musste ja irgendwie weitergehen. Keiner von uns wusste, wie lange das Wachkoma meines Vaters anhalten würde beziehungsweise ob oder wann genau er sterben würde. Diese Vorstellung war so furchtbar, ich musste sie immer wieder verdrängen, um im Alltag überhaupt weiter bestehen zu können.

Etwa ein Jahr nach dem Tag, an dem mein Vater ins Koma gefallen war, erhielt ich wieder einen Anruf von meiner Mutter. Es war April, das Wetter klar und herrlich sonnig. Am Morgen war ich zum ersten und einzigen Mal in der Lahn schwimmen gewesen. Mein Vater war gestorben, erzählte sie mir. Ich erinnere mich noch, dass der Soundtrack von »Flashdance« lief. Ich setzte mich in meinem Zimmer auf den Fußboden, blickte auf den Kirschbaum vor meinem Fenster und fühlte tiefen Frieden. Endlich war mein Vater erlöst von seinem Leiden. Natürlich blieben diese positiven Gefühle nicht lange im Vordergrund. Die nachfolgende Beerdigung war der bislang schlimmste Tag in meinem Leben. Die Trauer um meinen Vater dauerte noch viele weitere Jahre an. Erst in der Psychoanalyse, die ich acht Jahre später begann, gelang es mir, diese Gefühle durchzuarbeiten. Auch wenn die Intensität der Trauer inzwischen abgenommen hat, fehlt er mir immer noch.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.