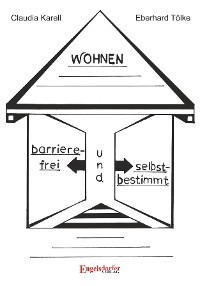

Kitabı oku: «Barrierefrei und selbstbestimmt Wohnen», sayfa 3

4.2 Nachhaltiges Wohnen

Das nachhaltige Wohnen umfasst neben den lebenslang wirkenden wirtschaftlichen und sozialen Aspekten auch den schonenden Umgang mit den zum Wohnen benötigten Ressourcen und der Umwelt, ohne Abstriche bei der Wohnqualität bzw. dem Wert der Wohnung hinnehmen zu müssen.

Kernpunkte bilden dabei:

die Raumaufteilung,

das Raumklima, wie visuelle, akustische und thermische Ausstattung und die Energieeffizienz z. Bsp. bei Heizung, Beleuchtung und Haushaltsgeräten

4.3 Wohnung

Als Wohnung werden ein einzelner Raum oder auch mehrere zusammenhängende Räume, die

sich in einem festen Gebäude und in einer zusammenhängenden Einheit hinter einer Wohnungstür befinden;

eine unabhängige Lebensführung gestatten;

nach außen hin (zum Treppenhaus, Vorraum etc.) abschließbar sind und dem Wohnzweck dienen, bezeichnet.

In einem der Räume muss zumindest eine Kochnische vorhanden sein. Feste Wohnungsbestandteile sind ebenfalls Wasser- und Abwasserversorgung, Heizung und eine Toilette, welche sich wie Nebenräume jedoch auch außerhalb der Wohnung befinden können.

Dem Begriff der Wohnung werden folgende Wohnstätten zugeordnet:

Einzimmer-Appartements;

Einfamilienhäuser;

Containergebäude;

Ferien- und Wochenendhäuser mit einer Wohnfläche von mehr als 50 qm, wenn sie die oben genannten Voraussetzungen erfüllen.

In Bezug auf das Melderecht gilt allerdings jeder Raum, der zum Zweck des Schlafens, des allgemeinen Aufenthalts oder zum Wohnen genutzt wird, als Wohnung. Hier spielt es keine Rolle, ob sich der Raum in einem festen Gebäude befindet oder nicht.

Dies hat zur Folge, dass auch ortsfeste Wohnwagen oder möblierte Zimmer der Begrifflichkeit „Wohnung“ zuzuordnen sind.

Das Bedürfnis nach einer Wohnung zählt zu den menschlichen Grundbedürfnissen.

Die Wohnung, ein Ort des gewöhnlichen Aufenthalts, wird auch umgangssprachlich als Wohnsitz bezeichnet.

4.3.1 Entwicklungsskizze des Wohnens

Spätestens mit Beginn des Ackerbaus leben die Menschen in festen und ortsgebundenen Behausungen. Sie dienten zu diesem Zeitpunkt wohl vorrangig der Lagerung der Nahrung und deren Zubereitung, der Sicherheit sowie als Witterungsschutz.

Wohnungen wurden über Jahrhunderte hinweg vornehmlich von Familien bewohnt.

Erst mit Beginn der Industrialisierung begannen sich Wohngemeinschaften, Einzelhaushalte und ähnliche Wohnformen zu bilden.

Das heutige Wohnen wird noch immer maßgeblich durch das aufstrebende Bürgertum im 19. Jahrhundert geprägt. Zu jenem Zeitpunkt nahm der gesellschaftliche Einfluss des Bürgertums spürbar zu. Familie und Wohnung dienen dem Bürgertum als Rückzugsraum für Selbstbestimmung und Individualität. Insbesondere Arbeit und Produktion werden aus der Wohnung an andere Orte verlagert. Die Wohnung gewinnt somit als Ort der Geborgenheit an Bedeutung. Sie bildet somit das Gegenteil zum rauen Ton in der Gesellschaft. Die sich damals entwickelte bürgerliche Kultur des Wohnens wurde vom Biedermeier geprägt, was zum Teil heute noch zu spüren ist.

4.3.2 Wohnquartier

Neben der Entwicklung der Wohnung als privater Rückzugsraum gewinnt in zunehmendem Maße auch das Wohnumfeld – das Wohnquartier – an Bedeutung.

Das Wohnquartier bildet im ländlichen Raum als kleinste Einheit das Dorf. In städtischen Bereichen wird das Wohnquartier in der Regel von den Stadtvierteln gebildet. Bei diesen Wohnquartieren handelt es sich jeweils um historisch gewachsene Strukturen mit räumlicher Begrenzung. Sie verfügen über eine sich entwickelte soziale, kulturelle und wirtschaftlich geprägte Infrastruktur. Ihre Bürger sind durch Identität und Ortsbezogenheit miteinander verbunden.

Hier arrangiert sich harmonisch der private, halböffentliche und öffentliche Raum miteinander. Plätze zum Verweilen, Schwellenbereiche und Übergänge bieten ein Angebot zur Kommunikation für alle Bürger.

4.3.3 Hausrecht

Die Wohnung bildet den persönlichen Lebensbereich eines oder mehrerer Menschen (Familie, Lebensgemeinschaft). Sie stellt somit einen Rückzugsraum dar. Dies gilt ebenfalls gegenüber der staatlichen Kontrolle. Diesen Tatbestand bezeichnet man als Hausrecht. Das Hausrecht ist, nicht nur in Deutschland, gesetzlich geschützt. Diese Aufgabe übernimmt beispielsweise:

in Deutschland das Grundgesetz, Artikel 13

in der Schweiz die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Artikel 13

in Österreich das Staatsgrundgesetz Artikel 9

4.3.4 Funktionen der Wohnung

Die Wohnung bietet Schutz vor:

Kriminalität,

Witterungseinflüssen,

den Blicken fremder Menschen und

Lärm.

Somit ist die Wohnung ein Ort zur Entfaltung der Intimitäts- und Privatsphäre. Sie dient jedoch auch gleichzeitig als Ort der Repräsentation. Dabei vermittelt sie dem Besucher ein Bild über:

den Geschmack,

das Selbstbild und

den sozialen Status ihrer/ihres Bewohner(s).

„Die Wohnung ist mein Ich in ausgebreitetem Zustand.“

(Wolfgang Meisenheimer)

4.3.5 Wohnbauformen

Bei den Bauformen der Wohnungen kann man unterscheiden:

Penthouse – auf dem Dach eines Hauses errichtete Wohnung (auch als Attikawohnung bezeichnet).

Maisonette – eine Wohnung, welche sich über mindestens zwei Stockwerke – häufig über das oberste Geschoss und Dachgeschoss – erstreckt.

Souterrainwohnung – bei dieser Bauform befindet sich der Wohnungsfußboden unter der Erdoberfläche.

Loft – hier kann es sich entweder um:

eine errichtete Wohnung in einer ehemaligen Lager- bzw. auch Industriehalle oder

um einen Schlafboden (ohne Stehhöhe), wie sie in skandinavischen Ländern gebräuchlich sind, handeln.

Appartement – hierunter versteht man eine kleine Wohnung mit Bad sowie einem Zimmer einschließlich einer Kochnische.

Einliegerwohnung – zusätzliche Wohnung im Eigenheim, mit untergeordneter Bedeutung gegenüber der Hauptwohnung.

4.3.6 Wohnungseinteilung nach ihrem Alter

Bei der Wohnungseinteilung nach ihrem Alter wird zwischen Neu- und Altbauwohnungen unterschieden. Eine exakte Differenzierung zwischen beiden Altersformen der Wohnungen besteht hier nicht.

Jedoch weisen Altbauten gegenüber Neubauten häufig folgende Merkmale auf:

gemauerte Wände

hohe Fenster

hohe Zimmerdecken von mehr als 2,60 m

Holzfußböden

4.3.7 Wohnungsgröße

Die Wohnungsgröße kann durch

die Raumanzahl oder

die Wohnfläche bestimmt werden.

Die Wohnfläche wird üblicherweise in Quadratmetern berechnet.

Bei vorhandenen Dachschrägen sind zur Ermittlung der Wohnfläche Abzüge von der Bodenfläche vorzunehmen.

Grundflächen sind wie folgt anzurechnen:

bei einer Mindestraumhöhe von 2 m – vollständig

bei einer Raumhöhe von 1 m bis 2 m – zur Hälfte

bei geschlossenen, unbeheizten Räumen wie Schwimmbädern oder Wintergärten – zur Hälfte

bei Terrassen, Loggien, Balkonen, Dachgärten – zu einem Viertel

Bei der Zählweise der Zimmer gilt:

Flur, Küche und Bad werden nicht als Zimmer gezählt

Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer sowie Büros werden dagegen als ganze Zimmer gezählt

Weitere Informationen können der DIN 27720 entnommen werden.

4.3.8 Kriterien für die Wahl einer Wohnung

Für die „richtige“ Wahl einer Wohnung sollten folgende Kriterien eine Rolle spielen:

den Funktionen, welchen sie gerecht werden soll

der örtlich bestehenden Infrastruktur

die Nähe zur Arbeit

ihre erzeugende Atmosphäre

die verursachenden Kosten

die Möglichkeit gewünschter Nachbarschaften

Ein Kriterium für die „richtige“ Wahl Ihrer Wohnung könnte aber auch eine erreichbare Gesundheitseinrichtung, z. Bsp. eine Physiotherapie, im Wohnumfeld sein.

5. Baukultur – die Verantwortung der Gesellschaft für die gebaute Umwelt

„Baukultur ist … alles, was wir haben.“ (Matthias Sauerbruch)

Heute leben wir in einer Welt, die von Menschen für Menschen gemacht ist. Sie stellt das Ergebnis dar, welches durch unzählige Eingriffe in die Natur von hunderten Generationen entstanden ist. Sie haben die Wildnis in eine Landschaft mit Wäldern, Äckern, Siedlungen, Dörfern und Städten umgestaltet.

Während man noch Anfang des 20. Jahrhunderts zwischen „gebauter“ und „natürlicher“ Landschaft unterscheiden konnte, ist heute ein Lebensraum entstanden, der Städte, Infrastruktur und Natur vereint. Was sie verbindet ist die Tatsache, dass sie alle von Menschen erdacht, geplant und realisiert wurden. Sie alle sind gebaut worden!

Maßstab für die Qualität unseres gebauten Lebensraumes ist die Baukultur. Sie bestimmt darüber, in welcher Welt wir und unsere Nachkommen leben, ob sie unseren Bedürfnissen entspricht, sie für uns zugänglich ist und ob wir uns in ihr wohlfühlen.

Die Baukultur ist Gegenstand des gesellschaftlichen Handelns. Sie prägt die gebaute Umwelt und den öffentlichen Raum. Sie spielt im Kleinen, in der Kommune, wie im Großen, auf bundespolitischer Ebene, eine entscheidende Rolle. Jeder, der direkt oder indirekt, Einfluss auf sie nimmt, trägt Verantwortung.

Somit bilden die sich daraus ergebenden politischen Entscheidungen das kollektive Spiegelbild der gesellschaftlichen Denkweise gegenüber seinen älteren Mitbürgern und den Menschen mit Handicap.

In Anbetracht der Bedeutung der Gestaltungsqualität unseres gebauten Lebensraumes, ist es weder akzeptabel noch hinnehmbar, dass im Rahmen der Baukultur das barrierefreie Bauen nur einen marginalen Stellenwert einnimmt.

Der Begriff „Barrierefreiheit" steht nicht nur ausschließlich im unmittelbaren Konsens mit der Behindertenselbsthilfe. Er sollte eine Aufwertung erfahren und im Zusammenhang mit einer hohen Qualität der Architektur betrachtet werden. Sie muss ihren schon längst überfälligen selbstverständlichen Ansatz im Entwurf der Planer finden.

Alle Bürger, mit und ohne Handicap, erheben berechtigter Weise darauf Anspruch, in einem attraktiven, praktischen und für jedermann nutzbaren Wohnumfeld leben zu können. Jedoch haben die wenigsten Mitbürger Vorstellungen wie so etwas aussieht und wie es realisiert werden kann. Daher ist es die Aufgabe der Verantwortlichen, die notwendigen Qualitäten für die Attraktivität und Barrierefreiheit herauszuarbeiten.

Behörden, Unternehmen, Architekten und Planer sind daher Berater und Dienstleister. Sie dürfen aber auch nicht vergessen, dass sie als „Treuhänder“ der Allgemeinheit Verantwortung für das barrierefreie Bauen tragen. Diese Verantwortung muss ständiger Ansporn nach „Exzellenz“ und zur Erfüllung gesetzlicher Bestimmungen (z. Bsp.: GG, BGG, BRK) sein.

Selbst diese Bestrebungen stellen einen Bestandteil der Baukultur dar. Neben Fachleuten muss auch die Behindertenselbsthilfe beteiligt werden. Das barrierefreie Bauen bedarf eines konstruktiven Dialogs. Man sollte sich auch nicht davor scheuen, Sachverhalte anzusprechen, von denen man überzeugt ist, dass sie die gewünschten Ergebnisse schaffen.

Identität entsteht aus einem offenen, ernsthaft gewollten Erfahrungsaustausch sowie einem gemeinsam erarbeiteten Zukunftsprojekt.

6. Barrierefreies Bauen

6.1 Gibt es einen Unterschied zwischen behindertengerechtem und barrierefreiem Bauen?

Barrierefreiheit

Der Begriff der Barrierefreiheit umfasst die gleichzeitige Möglichkeit einer hindernisfreien Zugänglichkeit und Nutzbarkeit für alle Menschen, einschließlich der Personen mit einer Behinderung.

Behinderung

Der Begriff der Behinderung bezieht sich auf die körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigungen einer Einzelperson bzw. einer Gruppe von Menschen mit ähnlich gelagerten Einschränkungen.

Eine Differenzierung dieser Begriffe ist im Wohnungsbau berechtigt und bedenkenswert.

Es besteht der grundsätzliche Anspruch, dass die öffentlich zugänglichen Bereiche der Wohngebäude, wie Gebäudezu- und -eingänge, Gemeinschaftsräume und Hausflure, für alle Menschen zugänglich sowie nutzbar, also barrierefrei, sein müssen. Sie dürfen keine baulichen Barrieren aufweisen. Dagegen müssen alle zur Wohnung zählenden Bereiche den Bedürfnissen der dort lebenden Personen, auch mit einer Behinderung, individuell angepasst sein. Das heißt, die Wohnung sowie deren Ausstattung, einschließlich aller dazu gehörenden Bereiche, muss für sie uneingeschränkt zugänglich und nutzbar sein.

Beispiel:

Ein sich im öffentlich zugänglichen Bereich des Wohngebäudes (Treppenhaus) befindender Aufzug muss sowohl für einen blinden Menschen, als auch für einen Rollstuhlnutzer nutzbar sein. Dagegen erfordert bei der Küchenausstattung allein der Umstand einer Blindheit keinen Einbau eines unterfahrbaren Spültisches, wie es für Rollstuhlnutzer notwendig ist. Blinde Menschen benötigen dagegen beispielsweise taktile Bedienelemente für den Herd. Die rollstuhlgerechte als auch die blindengerechte Gestaltung sind gleichberechtigte Teilbereiche der Barrierefreiheit und sind daher beide in öffentlich zugänglichen Gebäudebereichen zu erfüllen. Dagegen ist in der Wohnung „nur“ eine, auf die Behinderung deren Bewohner individuell abgestimmte, Gestaltung erforderlich.

6.2 Spezifische Bauweisen oder barrierefreies Bauen?

Sensorische, seelische, körperliche und psychische Einschränkungen können alle Menschen, im Allgemeinen unabhängig von ihrem jeweiligen Lebensalter, treffen. Daraus lässt sich für den öffentlichen Raum nicht ein berechtigter Anspruch auf eine spezifische Bau- und Gestaltungsweise für nur eine bestimmte Personengruppe ableiten.

Dies gilt in gleichem Maße für die Forderungen nach einem sogenannten:

altengerechten Bauen

alzheimerfreundlichen und –gerechten Bauen

amputationsfreundlichen und –gerechten Bauen

barrierearmen und –freundlichen Bauen

behindertenangepassten, -freundlichen und gerechten Bauen

blindenfreundlichen und –gerechten Bauen

demenzfreundlichen und -gerechten Bauen

gehörlosenfreundlichen und –gerechten Bauen

kinderfreundlichen und –gerechten Bauen

kleinwüchsigenfreundlichen und -gerechten Bauen

körperbehindertenfreundliches und -gerechten Bauen

rollatorfreundlichen und gerechten Bauen

rollstuhlfreundlichen und gerechten Bauen

schwerhörigenfreundlichen und -gerechten Bauen

sehbehindertenfreundlichen und gerechten Bauen

seniorenfreundlichen und -gerechten Bauen

teilweise barrierefreien Bauen

usw.

Diese Begriffe werden auch gern als Marketingbezeichnungen verwandt. Dabei sind sie nicht standardisiert und finden nicht die gewünschte Akzeptanz.21

Die Bezeichnungen für die jeweiligen Bauweisen wecken bei den Betroffenen und Angehörigen die unterschiedlichsten Erwartungen, die sie letztlich nicht erfüllen können. Daher sollten diese auch nicht verwendet werden. All diese, uneingeschränkt berechtigten Formen des Bauens, finden sich unter dem Dach des „Barrierefreien Bauens“ wieder. Es muss deutlich hervorgehoben werden, dass wir im öffentlich zugänglichen Raum eine Baukultur und Stadtplanung benötigen, die im gleichen Maße uneingeschränkt für alle Bürger zugänglich und nutzbar ist.

6.3 Planungsebenen des barrierefreien Bauens

Entsprechend der Nutzungs- und Funktionsbedeutung der Bauten für Menschen mit Behinderungen lassen sich diese in unterschiedliche Planungsebenen einteilen.

Bei der Auswahl für einen Neu- oder Umbau sollte die Priorität jeweils bei der Einrichtung mit der höheren Planungsebene liegen.

Wohnbau (mit und ohne Wohnbauförderung)

Mehrfamilienhausbau;

Betreutes Wohnen und ähnliche alternative Wohnformen;

Pflegeheime

Verkehrsraum

Wohnumfeld (Gehwege, Straßenquerungen, Kreuzungen);

ÖPNV (Haltestellen, Fahrzeuge)

Dienstleistungsbetriebe

üblicher Art;

Kreditinstitute;

Geschäfte

Öffentliche Verwaltung

Behörden;

Ämter;

Gerichte

Gesundheitseinrichtungen

Arztpraxen;

medizinisch diagnostische und therapeutische Einrichtungen;

Apotheken;

Krankenhäuser

Einrichtungen für Bildung, Kultur, Sport und Freizeit

(inklusive Tourismus)

Schulen; (Uni, Kindergärten)

Sportplätze, Schwimm- und Turnhallen;

Museen, Kino, Theater;

Hotel, Gastronomie

Arbeitsstätten und Produktionsbetriebe

Sakralbauten

6.4 Behinderungsbedingter Mehrbedarf (BMB)

Beim Behinderungsbedingten Mehrbedarf22 steht die Frage nach den tatsächlich anfallenden Kosten im Mittelpunkt. Welche Finanzmittel müssen eingesetzt werden um die Mobilitätseinschränkung durch bauliche Maßnahmen zu kompensieren?

Das barrierefreie Bauen, gemäß der Definition des § 4 BGG, ist für den öffentlich zugänglichen Raum, also bei den baulichen Anlagen, wie Gebäude und Verkehrsanlagen, anzuwenden.

Dagegen zielt die Begrifflichkeit des behindertengerechten Bauens darauf ab, dass das Bauen den spezifischen behinderungsbedingten Bedürfnissen einer Person angepasst ist und diesen gerecht wird.

Die Ursache für die spezifischen Anforderungen an das behindertengerechte Wohnen ist, in den aus der jeweiligen Behinderung resultierenden Bedürfnissen, die sich von den allgemeinen Wohnbedürfnissen unterscheiden, zu sehen. Das Unterscheidungsmerkmal ist häufig der Anspruch auf eine größere Bewegungsfläche sowie die Beseitigung bautechnischer Barrieren. Für die Nutz- und Erreichbarkeit gilt dies nicht nur unmittelbar für die Wohnung, sondern ebenfalls für das Wohnumfeld in gleichem Maße.

Daraus ergibt sich das Erfordernis, die spezifischen Anforderungen, welche diese Person auf Grund ihres Handicaps stellen muss, zu kennen. Erst diese Voraussetzung gestattet es, die Baulichkeit den Bedürfnissen dieser Person anzupassen.

Die hier deutlich gewordene Differenzierung zwischen dem „Behindertengerechten Bauen" und dem „Barrierefreien Bauen" ist für die Ermittlung des Behinderungsbedingten Mehrbedarfs maßgeblich.

Da die zur Verfügung stehenden Vorgaben die spezielle Wohnraumgestaltung nur unzureichend beschreiben, müssen die individuellen Anforderungen der Betroffenen aus deren Krankheitsbild bzw. aus einem zu erstellenden Fähigkeitsprofil abgeleitet werden. Der ggf. zu erwartende Entwicklungsverlauf einer Krankheit bzw. Behinderung ist in der Planung und Kostenschätzung zu berücksichtigen.

Bei der Bestimmung des behinderungsbedingten Mehrbedarfs kann der Grad der Behinderung (GdB) herangezogen werden. Er bietet einen Anhaltspunkt über die Höhe der Funktionseinschränkung. Anhand des Funktionsverlustes lässt sich der Umfang des Behinderungsbedingten Mehrbedarfs bestimmen.

Die Flächenbedarfsermittlung für Wohnungen (Wohnflächenverbrauch) erfolgt nach DIN 18040 „Barrierefreies Bauen“, insbesondere Teil 2 „Wohnungen“, und dem Schema des Wohnungsbedarfs nach Neufert.23

6.5 Unverhältnismäßiger Mehraufwand

Bei der Beschäftigung mit dem barrierefreien Bauen wird man häufig mit dem unverhältnismäßigen Mehraufwand konfrontiert. Was ist unter diesem Begriff zu verstehen?

Mehraufwand

Die Begrifflichkeit „Mehraufwand“ beschreibt einen zusätzlichen:

finanziellen

zeitlichen oder auch

arbeitskräftemäßigen

Aufwand, durch welchen kein unmittelbarer Nutzen zu erreichen ist. Bei Anwendung dieser Definition in Bezug auf das barrierefreie Bauen, könnte der Eindruck geweckt werden, dass durch den notwendigen Mehraufwand zur Herstellung der Barrierefreiheit kein Nutzen entsteht.

Im Ergebnis der Mehraufwendungen zur Herstellung der Barrierefreiheit steht jedoch:

eine Verbesserung der Zugänglichkeit,

eine Verbesserung der Ausstattungsqualität und

eine größere Nutzbarkeit.

Für ein Unternehmen, z. Bsp. eine Wohnungsbaugenossenschaft, bedeutet dies konkret:

ein erhöhter Nutzwert und

einen wirtschaftlichen Ertrag.

Unverhältnismäßiger Mehraufwand

Der unverhältnismäßige Mehraufwand wird in den einzelnen Landesbauordnungen recht unterschiedlich definiert.

Als Gründe für den unverhältnismäßigen Mehraufwand werden oftmals angeführt:

ungünstige vorhandene Bebauung,

schwierige Geländeverhältnisse,

der Einbau eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs,

die Sicherheit von Senioren und Menschen mit Behinderung,

aus Gründen des Denkmalschutzes und

technische Schwierigkeiten.

Die Höhe des Mehraufwandes ist unverhältnismäßig, wenn er

20 % der Baukosten – z. Bsp. in Berlin, NRW, bzw.

50 % der Baukosten – in Hamburg übersteigt.

Für die Ermittlung des unverhältnismäßigen Mehraufwandes werden ebenfalls je nach Bundesland unterschiedliche Maßstäbe angelegt. So z. Bsp.:

1 für die Gesamtkosten bei Neubauten (z. Bsp. Berlin, NRW),

2 für die Änderungskosten bei Umbauten (z. Bsp. Berlin, NRW),

3 für die Gesamtkosten bei Umbauten (z. Bsp. Niedersachsen),

4 für den tatsächlich entstehenden Mehraufwand (z. Bsp. Bayern, Bremen),

5 für die Verhältnismäßigkeit der Kosten, zur Gebäudewirtschaftlichkeit (z. Bsp. Hamburg).

Eine beispielgebende Vorreiterrolle nimmt hier der Freistaat Thüringen ein. Mit Änderung der Bauordnung zum 13. März 2014 ist der Begriff des unverhältnismäßigen Mehraufwandes entfallen. Damit soll der gestiegenen Bedeutung des barrierefreien Bauens Rechnung getragen werden. Ist dennoch im Einzelfall für den Bauherrn ein unverhältnismäßiger Mehraufwand vorhersehbar, so besteht für ihn die Möglichkeit, bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine zulässige Abweichung zu beantragen. Der Gesetzgeber geht jedoch davon aus, dass zur Errichtung von Neubauten die Voraussetzungen für Abweichungen in der Regel nicht vorliegen werden.