Kitabı oku: «Das Honecker-Attentat und andere Storys», sayfa 3

Kindheit in der DDR

Dieter Müller: Der Junge im Familienalbum, aufgenommen mit der Box-Kamera, unbeholfen schüchtern im großen Garten An der frohen Zukunft in Halle mit Oma und Dackel Lumpi. Spielkameraden gab es hier nicht, nicht an den Wochenenden mit Hefekuchen und Kaffee aus der Thermoskanne. Lumpi, Freund mit fliehenden Schlappohren im Rucksack auf dem Fahrrad. Später: Der Junge bei der Klassenreise in Wernigerode, zusammen mit anderen. Dazu Fotografien, die er selbst aufgenommen hat – Landschaften, Waldstimmungen. Regentage, Regennächte. Das Zelt durchlässig. Im Dunkel der Kopf in einer Wasserlache. Ärger mit dem Pfarrerssohn, Dombrowski, arrogant, eifersüchtig auf Müller, der, im Gegensatz zu Dombrowski, dem einsamen Orgelspieler, mit seinen Darbietungen am Flügel in der Schule Erfolg hat und selbst bei den Lehrern beliebt ist, deren Fächer er vernachlässigt.

Später: Der Junge nach dem Besuch der Steherrennen im Kurt-Wabbel-Stadion auf dem Fahrrad bei einem Radrennen, von der Schule veranstaltet. Müller hat als zweiter das Ziel erreicht, vor Klaus Kohl, dem Jungen mit dem Mecki-Haarschnitt, auf dem dritten Platz, ein Triumph des schlechten Geräteturners.

Alles gegenwärtig. Ich sehe den Kreiselplatz vor dem Haus, die Gärten, das Kind unterwegs mit dem Leiterwagen, hoch beladen mit Obst und Gemüse, die große Ernte im Herbst. Kilometer von der Frohen Zukunft und vom Krokusweg (zwei Gärten im Sozialismus!) in die Schleiermacherstraße. Ächzende Räder unter der Last. Der Junge an der Deichsel, die Früchte des Sommers zum Überwintern: Birnen und Kohl, Bohnen, Kartoffeln, Gurken, Tomaten. Der Geruch des Herbstes, von den Obststiegen im Keller, Regale voller Gläser, Marmelade und Gemüse, in einem großen grauen Topf auf dem Kohleherd eingeweckt, verschlossen mit Gummiringen.

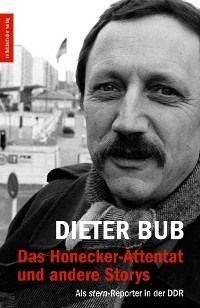

Dieter Müller als Kind im Garten in Halle-Mötzlich

Besuch in Grünheide

Müller will nach Grünheide, zu Robert Havemann, ohne Genehmigung. Schmitt hält das für falsch. Keiner der Journalisten fährt zu Havemann. Der Regimekritiker stand bis vor kurzem unter Hausarrest, durfte sein Grundstück nicht verlassen, Kontakte zu Personen aus dem Westen waren ausdrücklich untersagt. „Wir sollten nicht fahren“, meint Schmitt. „Wir werden Schwierigkeiten bekommen.“

„Kann sein“, entgegnet Müller, „aber sie können uns nichts anhaben. Sie können uns nur ausweisen.“

„Das willst du riskieren?“, fragt der Jüngere den Älteren. „Nach so kurzer Zeit?“

„Sie werden uns verwarnen“, sagt er. „Mehr wird nicht passieren.“

„Wir müssten uns im Ministerium abmelden“, meint der Fotograf. „Das ist Vorschrift.“

„Warum sollen wir uns abmelden, wenn wir ohnehin keine Genehmigung erhalten? Was auch immer wir unternehmen, es ist illegal.“

Als sie die Stadtgrenze bei Köpenick passieren, wird ihre Nummer von der Volkspolizei notiert. Hinter Erkner biegen sie, gegenüber der Autobahnauffahrt, nach links Richtung Grünheide, sie erreichen verbotenes Terrain. An einem Waldstück parkt der zweite Streifenwagen, der dritte ist hinter der Einfahrt zur schmalen Burgwallstraße postiert. Meldungen an die Zentrale, Information an die Staatssicherheit vor Ort.

Hier draußen, am Rande der Stadt, in Hessenwinkel, Grünheide, Müggelheim, Wendenschloss sind Staatsschauspieler, Wissenschaftler, Maler, Schriftsteller, Komponisten und Unterhaltungsmusiker zu Hause, die das Wohlwollen der Partei genießen, die zum Kulturminister, anderen Regierungsmitgliedern und zur SED-Führung gute Kontakte haben, für Wohlverhalten ausgezeichnet mit Verdienstorden, materiellen Privilegien und mit Reisegenehmigungen ins kapitalistische Ausland. Sie haben sich eingerichtet, wissen gut zu leben, so wie vor ihnen andere.

Die Gebiete wurden mit der Industrialisierung und dem Aufschwung Berlins zur deutschen Hauptstadt besiedelt. Industrielle und Kaufleute zogen aufs Land, bauten ihre Landhäuser und Sommer-Domizile, prachtvolle Villen, Schwarzwaldhäuser, kleine Schlösser und Burgen. Sommerfrische für die Industriegewinnler, die Arbeiter in den Tbc-Hinterhöfen von Wedding, Neukölln, Prenzlauer Berg. Die Künstler kamen. Den Autor des sozialen Elends, Gerhard Hauptmann, zog es nach Erkner, Fontane nach Neuglobsow, den Maler Findus nach Woltersdorf, den Stummfilmstar Henny Porten nach Hessenwinkel.

In der sozialistischen Gegenwart hat der einstige Häftling Erich Honecker im Gefängnis von Brandenburg den Kommunisten und einstigen Mithäftling Robert Havemann hier draußen festgesetzt, weil Annäherung und Verständigung unmöglich sind, aber Festnahme, Verurteilung und Zuchthaus zu internationalen Protesten führen und dem Image des Staates großen Schaden zufügen würden.

Dabei hat Havemann seine Isolation selbst verschuldet. Einst privilegierter anerkannter Wissenschaftler, SED-Mitglied und Stalinist, der Mitglieder der jungen Gemeinde bekämpfte, Besitzer eines traumhaften Seegrundstückes, hatte er sich nicht an die Regularien erforderlicher Machtpolitik gehalten und war anderen Sinnes geworden – ein Kritiker des Regimes, der ohne Rücksprache und Rücksicht Veränderungen forderte. Das Ärgerliche: Havemann ist noch immer, trotz allem, trotz Stalin, trotz Ulbricht, trotz der Entziehung seines Lehrauftrags, trotz Verleumdungen, trotz seiner Ächtung ein Verfechter kommunistischer Ideale geblieben, ein Radikaler.

Auf der Burgwallstraße stehen auffällig zwei Männer. Die beiden Fremden parken den Wagen vor dem Grundstück. Unter Beobachtung klingelt Müller an der Gartentür. Eine Frau Mitte zwanzig, schulterlanges dunkles Haar, öffnet: Katja Havemann. Sie ist nicht überrascht, nach Grünheide sind viele zu Besuch gekommen, aus dem Osten und aus dem Westen: Schriftsteller, Liedermacher, Wissenschaftler, und früher, vor dem Hausarrest, auch Journalisten. Nur die meisten Politiker aus der alten Bundesrepublik wagen nicht, sich mit dem Dissidenten zu treffen. Sie fürchten Verstimmungen im deutsch-deutschen Dialog, sprechen nicht über die Opposition in der DDR. Feigheit. Und: Havemann ist ihnen mit seinem klaren Bekenntnis zu einer kommunistischen Gesellschaft suspekt. Zu den wenigen Besuchern gehören Petra Kelly und Gert Bastian von den Grünen.

Havemann begrüßt Müller und Schmitt im Wohnraum, groß, mit schütterem Haar, gebeugt, begegnet den Besuchern freundlich, hat sie nicht erwartet. Es ist einsam geworden um ihn, hier draußen, mit dem Hausarrest, Mit der Belagerung der kleinen Straße, mit den Schikanen hat der Staatssicherheitsdienst Abschreckung bewirkt. Furcht, Angst vor Repressalien, Bedenken.

Sie sitzen im Wohnzimmer. Katja bietet Tee an. Robert Havemann stellt das Radio laut. Sie stecken die Köpfe zusammen, unterhalten sich, Gespräche nah in das Ohr des anderen. Richtmikrofone ohne Wirkung. Sie gehen in den Garten, auf dem weiträumigen Grundstück, das nach unten zum See führt.

„Wo sitzen die Freunde?“, fragt Müller.

„Gleich nebenan, im Flachbau, haben sie sich eingerichtet und ihre Mikrofone und Fotoapparate installiert. Auf der Straße die beiden habt ihr gesehen, und schräg gegenüber“, antwortet Havemann.

„Hin und wieder stehen auch mal zwei auf den Bootsstegen der Nachbarhäuser. Wir grüßen sie, keine Reaktion. Im vergangenen Jahr hatten wir vorübergehend Flutlicht. Drüben auf dem Dach war ein Scheinwerfer installiert. Dazu das stärkste Lichtaggregat von Seeseite. Nach ein paar Wochen war der Spuk vorüber.“ Hausarrest in der Idylle. Eingesperrt im eigenen Land, im eigenen Haus, eingemauert und umzingelt.

Hier lässt es sich leben: Flachdachbungalow – ein gemütliches Heim, hinter Jägerzaun und Vorgarten das Haus. Vor der Terrasse das Grundstück abschüssig, eine Wiese, große alte Bäume, zwischen denen Stufen an den See führen. Hier unten füttern sie Enten und Blässhühner. An einem Steg ein Ruderboot. Früher ist der Alte manchmal mit seiner jungen Frau auf den See gerudert. Verliebt, ein brillanter Erzähler, angenehmer Mann, immer bewundert, überzeugend, gewinnend. Alles könnte gut sein, fügte er sich, widerspräche er nicht, schriebe er Abhandlungen über gelebten, erlebten Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, über Chancen zur Überwindung des kapitalistischen Systems. Keine Verbiegung, nur Anpassung. Wandlungsfähigkeit statt Starrsinn.

Zufriedenes Leben. In der Dämmerung kommen die Waschbären auf die Terrasse, um sich am trockenen Abendbrot satt zu futtern. Vorhaustiere.

Rückkehr in die Burgwallstraße. Müller will nicht nur die Geschichte für das Magazin. Müller will Roberts Geschichte. Er will wissen. Er, der Junge, damals in Halle an der Saale am 17. Juni, und der Alte aus Grünheide, damals noch Stalinist, oder?

„Es waren die Tage der Entscheidung, für mich und nicht nur für mich allein.“ Versuch einer Erklärung.

„Du warst Stalinist“, sagt Müller.

„Was heißt das? Ein Klischee, mein Lieber. Wir waren Stalinisten, weil Stalins Rote Armee uns befreit hatte, weil er dieses Deutschland befreit hatte, zusammen mit den Amerikanern, den Engländern, den Franzosen. Aber in Berlin hat die Rote Armee dem nationalsozialistischem Terror ein Ende bereitet.“

„Und neuen Terror gebracht.“ Sagt Müller.

„Das wissen wir heute. Damals war ich in Brandenburg inhaftiert, Kommunist wie Honecker. Wir haben, beide ‚Politische‘, unabhängig voneinander überlebt. Überlebt! Dann kamen die Russen, und wir waren frei!“, sagt Robert.

„Und nun hat dein Mitgefangener Erich dich unter Hausarrest gestellt!“

„Ein Verblendeter, Apparatschik, in Macht erstarrt, er glaubt, richtig zu handeln, hält sich für fortschrittlich – und ist es auch im Vergleich mit Ulbricht, nur dass er mit anderen Mitteln praktiziert“, sagt Robert.

„Warum bist du nicht in den Westen gegangen wie Herbert Wehner, Carola Stern, Ralf Giordano?“

„Vielleicht, weil ich nicht in Moskau war und nicht Stalins Säuberungsaktionen erleben musste. Weil ich an das neue Deutschland glaubte, an die einmalige historische Chance.“

Havemann als Verächter der Flüchtenden, aller, die in den Westen gehen, ihr Land verlassen, der Abhauenden, der Verräter, der Feiglinge. Havemann, der kein Verständnis für den Sohn hatte, dem Wolf Biermann, der Gerechte, Selbstgerechte, ein Schmählied schrieb, das ein Leben zerstörte.

„Und wann hast du deinen Irrtum begriffen?“, fragt Müller.

„Eine Vision ist kein Irrtum. Die Vision von einer sozialistischen Gesellschaft ist kein Irrtum. Es war die Erkenntnis, dass Diktatur nicht zum Ziel führt. Jeder Versuch, eine Vision mit den Mitteln der Diktatur zu verwirklichen, muss scheitern.“

Und hier treffen sich die Erlebnisse des Fünfzehnjährigen aus Halle mit der Analyse des Wissenschaftlers aus Berlin. Das trennt die beiden: Der eine floh und kehrt nun doch zurück, der andere blieb, weil er bleiben musste.

Im Außenministerium der DDR beobachtet man seit einiger Zeit ein wachsendes Interesse der Westmedien. Die Berichterstattung beschränkt sich nicht auf die Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten. Es erscheinen immer häufiger Beiträge über renitente Künstler wie Biermann und „Bürger mit antisozialistischer Gesinnung“.

Wilhelm hat geahnt, dass der stern nach den ruhigen Zeiten mit Nick Barkow sich intensiver mit der DDR beschäftigen würde. Er hatte freilich nicht geahnt, welche Schwierigkeiten der Neue bereiten würde. Müller wird zur Belastung. Ihn zu betreuen, ist eine undankbare Aufgabe. Alle Informationen, alle Berichte, alle Aussagen über Müller erreichen Wilhelm, sie beanspruchen ihn. Müller bedeutet Arbeit, Überraschungen, aber auch Überraschendes. Der Genosse im Außenministerium erhält Material, aus dem sich ein Psychogramm entwerfen lässt: Ess-, Trink-, Schlaf-Gewohnheiten, Bewegungen, Müllers Verhalten beim Geschlechtsakt, seine Sorglosigkeit im Umgang mit Schriftstücken und Notizen, wobei es auch möglich wäre, dass der Beobachtete seine Beobachter auf falsche Fährten lockt. Oder sollten drei, vier Briefe von einer Bekannten aus Westberlin unbeabsichtigt im Abfall gelandet sein?

Müller ahnt nicht, wie genau Wilhelm sich mit ihm beschäftigt, ihn kennt, immer näher kennenlernt, hört nicht die feine Ironie in der Stimme seines Wächters, spürt nicht das Erstaunen über seine unerwarteten Reaktionen – zwei Schachspieler, bei denen jedes Spiel im Remis enden muss. Wilhelm versucht aus dem Verhalten Müllers Erkenntnisse zu gewinnen, um so dessen Schritte bewerten, voraussehen zu können.

Meyer erwartet regelmäßig Berichte über die Korrespondenten aus der BRD, die mit wenigen Ausnahmen Ruhe bewahren, sich an die Vorschriften halten, über die politischen Ereignisse berichten, über die Vorbereitungen zu einem Treffen des Staatsratsvorsitzenden mit dem Bundeskanzler, Artikel zu Messen, offizielle Erklärungen. Probleme bereiten vor allem die Korrespondenten des Spiegel, dessen Büro bereits zweimal geschlossen werden musste, und die Fernsehkorrespondenten, die sich intensiv mit den subversiven Kräften beschäftigen und ihren so zu unangemessener Aufmerksamkeit verhelfen.

Müller verstärkt die Gruppe der Schwierigen. „Der Mann ist unberechenbar“, erklärt Wilhelm, nachdem das Dossier über den ersten Besuch in Grünheide vorlag. Seit der renitente Philosoph unter Hausarrest stand, hat ihn keiner der Journalisten besucht, haben alle auf einen Kontakt verzichtet.

„Wir müssen ihn aufhalten, zurückweisen“, fordert der graue Doktor Otto.

„Wir können ihn nicht zurückweisen“, wendet Genosse Meyer ein. „Die Korrespondenten genießen einen diplomatischen Status.“

„Außerdem“, so Wilhelm, „auch das wäre für ihn sofort wieder eine Geschichte.“

1945, das Ende des Krieges, die Befreiung für die Überlebenden in den Ruinen, in den Konzentrationslagern, in den Gefängnissen. Für die Emigranten war Hoffnung, auch für Robert Havemann und Erich Honecker, war die Chance zu einem Neubeginn; und viele sahen die bessere Zukunft im Osten, die Möglichkeit zur Neugestaltung eines Landes, unabhängig von Industrie und Kapital, scheinbar frei von alten Nationalsozialisten, von denen es doch auch viele gab, die auch für den Aufbau des Sozialismus genutzt wurden. Aber: sie waren nicht Teil der Machtelite wie in der Bundesrepublik, in der Hitlers Getreue neue Führungspositionen in Politik, Wirtschaft und Geheimdiensten schamlos übernommen hatten.

Hier in der DDR dagegen schien ein neuer Geist Großes zu schaffen: Arbeiterenthusiasmus, Fortschrittsglauben, Aufbau, Hymnen, denen da drüben beweisen, was möglich ist: Auferstanden aus Ruinen … Die Versprechungen erfüllten sich nicht. Schuften für die Industrie („Max braucht Wasser!“) ohne gerechten Lohn bei Mangel an Lebensmitteln und Konsumgütern. Dazu die fortschreitende Etablierung der Diktatur – die „Gruppe Ulbricht“ erfüllte den Moskauer Auftrag nach sowjetischem Vorbild, unter der Kontrolle der Besatzungsmacht: Zwangsvereinigung von KPD und SED, Verfolgung, Verurteilung, Hinrichtung vermeintlicher Kollaborateure und Staatsfeinde, Zwangskollektivierung der Landwirtschaft, Terrorjustiz, Ausschaltung Andersdenkender, Unterdrückung aller Reformansätze, Denunziation und Isolation von Journalisten, Schriftstellern, Künstlern, tausende politische Gefangene. Die Diktatur mit dem Beginn ihrer Selbstzerstörung, der Anfang eines jahrzehntelangen Siechtums.

Grünheide: Frühjahr. Bäume und Büsche im frischen Grün. Ein milder Abend. Ein ungerufener Bekannter erscheint, mit einem übertrieben herzlichen „Hallo, wie geht’s, mein Lieber!“ Robert zu Schmitt und Müller nebenbei mit einer Handbewegung über den Mund. Schweigen. Freddy aus Ostberlin, modisch gekleidet, flott mit einem Mallorca-Gürtel, packt eine Flasche Sekt und Stuyvesant-Zigaretten aus.

„Donnerstag“, sagt er, „Zeit für eine Schachpartie, lieber Robert.“

„Das ist Freddy“, stellt Robert den Besucher vor „Und das sind Dieter und Harald!“ Mehr nicht. Bevor Freddy es vergisst: „Ich könnte dir helfen und dich vor den neugierigen Blicken der Bewacher schützen!“

„So! Interessant! Und wie?“, fragt Robert höflich den ungebetenen Gast, der einmal in der Woche erscheint. Donnerstags. „Ich habe gute Verbindungen nach Ungarn. Die liefern mir auf Wunsch einen drei Meter hohen Zaun aus Reet. Wir können ihn rund um euer Grundstück aufstellen. Als Sichtschutz.“

„Besser nicht, was meinst du, Robert?“, fragt Katja, die zugehört und belegte Brötchen auf den Tisch gestellt hat.

„Damit versperren wir uns ja jeden Spaß und jede Abwechslung, und unseren Betreuern auch!“

So würde die Staatssicherheit Robert Havemann zum Schutz vor der Staatssicherheit einen Reetzaun liefern. Der Einschmeichler. Und so leben Robert und Katja mit der Firma im eigenen Haus. Robert gewinnt die Partie.

Der 30. Geburtstag

Harald Schmitt fragt Müller, ob er am Wochenende mitkommen wolle aufs Land, im Norden, anderthalb Stunden außerhalb der Stadt, ein Dorf nördlich von Oranienburg und Löwenberg, Namen, die ihm unbekannt sind. Brigitte B. feiert ihren 30. Geburtstag. Sie hätte sicher nichts einzuwenden, wenn er sie begleiten würde.

Er sitzt in dem kleinen roten japanischen Wagen, einem sportlichen Toyota, dem einzigen in der DDR, schnittig. Vorn Harald, neben ihm die Restauratorin Annette, eine Kollegin von Brigitte B. Müller, auf der schmalen Rückbank, gut und warm verpackt in neuer Garderobe, die er erst gestern gekauft hat, eine weinrote gefütterte Hose, braune Lederstiefel und einen hellblauen Anorak, darunter ein dunkelblauer Pullover. Er hasst es, zu frieren. Der Winter hat unerwartet früh eingesetzt. Es schneit bereits seit Stunden. So kommen nur langsam voran. Die Flocken blenden, der Wagen findet mit Sommerreifen nur schwer Halt auf dem rutschigen Untergrund im Brandenburger Winterweiß. Räumfahrzeuge sind nicht in Sicht, vermutlich gibt es nur wenige, die eingesetzt werden können. Vielleicht bleiben sie auch in den Garagen, und die Einsatzleiter warten erst einmal bis morgen früh ab. Auch dann wäre noch genügend Zeit. Nur wenige Autos unterwegs. Fremde Welt, ferne Welt, verlassene Gegend. Auf sechzig Kilometern zählt Müller fünfzehn Autos. Sie fahren auf der Fernstraße, der F 97, über Oranienburg und Löwenberg, biegen nach fünf Kilometern rechts auf eine schmale Straße ab, deren Fahrbahn unter einer dicken Schneedecke kaum zu erkennen ist. Märchenland? Oder: Der Hund verfroren? Eine Brücke über die Eisenbahnstrecke an die Küste, frischer Schnee spurenlos. Es schneit weiter.

Auf der Suche. Ein Dorf wird passiert. Dann ein Weiler, eine Ansiedlung von zehn, zwölf Häusern. Vor einem unscheinbaren Gebäude am Ende drei Autos mit dicker Schneehaube. Durch frischen Schnee, mit Schneeschuhen und Flockengesichtern in das kleine Haus.

Die erste Begegnung. Brigitte B, vergnügt, geschäftig, die den Unbekannten, Unerwarteten freundlich begrüßt, seine Geschenke, Blumen und Cognac, dankend entgegennimmt, ihn, wie sie ihm später erzählen wird, beobachtet wie einen merkwürdig exotischen Fremdling und sich insgeheim über die Farbkombination seiner Winterausrüstung amüsiert; ihren Mann vorstellt, einen großen bärtigen Naturburschen, der sie ins angrenzende Wohnzimmer führt. Im kleinen Bauernhaus neben der Küche die Runde der Gäste um einen großen Tisch platziert: der Jazzposaunist Gregor mit seiner Frau, ein Maler und ein evangelisches Pfarrerehepaar. Sie trinken in wohliger Wärme Bier und Schnaps. Die Neuen setzen sich dazu, unschlüssig, worüber sie sprechen sollen, zwei Fremde aus der anderen Welt, Exoten. Sie werden betrachtet, neugierig, willkommene Eindringlinge, die in ihr Gelage Abwechslung bringen. Sie rücken zusammen, holen Stühle an den Tisch.

„Was wollt ihr trinken? Ist alles da.“ Annäherung, Neugier. Reden über das Wetter, über Straßenverhältnisse, Streudienst, später über die Arbeit der Korrespondenten in diesem Deutschland und die Reisen in den Osten Europas.

„Wir sind ein Winterwunderland“, sagt der Pfarrer.

„Du weißt nie, ob du ankommst oder ob du wieder wegkommst.“

„Bei uns fühlen sich alle so wohl, dass sie bleiben wollen“, sagt der Hausherr lachend.

„Wir sind hier zu Hause, glücklich für immer. Forever GDR.“ „Wir leben in einer Planwirtschaft, auch der Winterdienst funktioniert nach Plan. Und heute ist kein Winterdienst. Aber das versteht ihr da drüben sowieso nicht“, sagt Gregor. Bier steht auf dem Tisch, und Wein und Schnaps.

Es geschieht. Müller sieht sie, betrachtet sie, verwirrt sich. Sekunden. Später wird er erzählen, es seien Sekunden gewesen, die alles entschieden hätten. Sein Leben gerät aus den Fugen. Was ereignet sich? Was passiert ihm? Verwirrung. Verirrung. Müller beobachtet die Frau in der kleinen Küche, unmittelbar neben dem Wohnraum, ohne Tür, einsehbar. Keine Hausfrau, keine von der Art, wie er sie von drüben kennt, verheiratete Hannover-, Hildesheim-, Stuttgart-, Regensburg-Hausfrauen. Er benutzt einen Vorwand.

„Wo kann man hier mal?“, fragt Müller.

„Haben wir den größten Komfort zu bieten“, sagt ihr Mann fröhlich, weist auf die Tür in den Garten.

„Draußen über den Hof, Plumpsklo oder für kleinere Geschäfte die Natur, ein paar Schritte Richtung Wiese.“

„Nur nicht direkt vor die Tür“, fügt sie hinzu, lacht ihn an, unbefangen.

Frisches Weiß über Bäumen und Garten. Es hat aufgehört zu schneien. Die Luft sanft. Der Fremde im Winterland Brandenburg, russisches Märchen mit der Tochter der Babuschka am Kamin. Er entscheidet sich gegen das unbekannte Plumpsklo, schräg über den Hof in einem Schuppenanbau. Ein paar Schritte zur Seite, der Schnee jungfräulich, unbefleckt?

Er erinnert sich an das Gemeinschaftspinkeln im alten Land, nordwestlich von Hamburg im komfortablen Bauernhaus des Manfred Bissinger, zusammen mit dem Dirigenten Christoph von Dohnányi, dem Bruder des adligen sozialdemokratischen Politikers der Freien und Hansestadt. Nach einem halben Dutzend Flaschen Bordeaux beschlossen sie im Wettbewerb möglichst viele Buchstaben ihrer Namen in den Schnee zu urinieren. Dohnányi hatte gewonnen. Eine lange Nacht in einem der Landhäuser der Hamburger, die sich entweder in Elbnähe oder bei Lüchow-Dannenberg ihre Wochenenddomizile ausgewählt und sie mit Geld und mehr oder weniger Geschmack ausstaffiert hatten: Sommer-, Wintergäste.

Nun zeichnet Müller in einem Garten der Kleveschen Häuser bei Gutengermendorf gemächlich mit Spaß gelbe Schwünge in den Schnee, schließt den Reißverschluss seiner Hose, atmet die angenehme Frische. Nach der Rückkehr ins Haus sucht er ihre Nähe, bleibt bei ihr stehen, sieht sie mit einer altmodischen Kaffeemühle hantieren, zwischen den Knien, die Kurbel energisch gedreht, das vertraute Geräusch, das er von zu Hause von seiner Großmutter kennt, die für Bohnenkaffee, süchtig, Schmuck und Uhren versetzt hat, nach dem Krieg, als die Amis für ein paar Tage in Halle waren, bevor sie weiterzogen, Richtung Westen, gefolgt von den Russen.

„Ein komisches Ding, das“, sagt Müller umständlich. „Kenne ich noch von zu Hause“, stolpert sein Satz dann unbeholfen weiter: „Ich habe gerne Kaffee gemahlen, wenn irgendwo welcher aufzutreiben war, später mit den ersten runden elektrischen Mühlen.“

„Die alte geht noch immer, sie ist gut in Ordnung, reicht völlig für hier draußen“, sagt sie und lacht. Sie beobachtet ihn und weiß, was er will: sie. In ihm der Wunsch nach ihrer Nähe. Sie ist unerreichbar. Er fühlt sich tapsig, kompliziert. Ein schwieriges Unternehmen. Verheiratete Frau mit Kind, eine Autostunde von der Stadt entfernt, ohne eigenen Wagen, geliebt von ihrem Mann, verehrt, begehrt von anderen. Es gibt Leichteres.

Der Kaffee für die Gäste aus der Stadt, nach langer Fahrt. Essen wird aufgetischt. Neben ihr auf der Ofenbank. Die grünen Kacheln kräftig aufgeheizt, der Rücken wohlig warm. „Gemütlich hier“, sagt er. „Wir haben noch eine geschnitzte Ofenbank zu Hause, von meinem Großvater in Halle.“

„Du kommst aus Halle? Ich denke, du kommst von drüben.“

Das „Du“ hat Schmitt mit der Vorstellung organisiert. „Das ist der Dieter, und das ist auch der Wolf, und das ist die Brigitte!“ Hier sagen alle Du zueinander.

Er erklärt sein Ost-West-Leben, Kindheit und Jugend in der Stadt an der Saale, Flucht in den Westen, berufliche Karriere, Arbeit in Westberlin, Rückkehr als Korrespondent in der DDR. Sie sagt: „Wir haben auch in Halle gelebt, in Dölau.“ Ihr Vater war Oberarzt in einer Lungenheilstätte. Danach sind sie nach Wittenberg gezogen. Als sie nach Halle zurückkam, ins Internat der Franckeschen Stiftungen, hatte er die Stadt schon verlassen, über Berlin, in den Westen.

„Abgehauen?“, fragt sie.

„Abgehauen, wie so viele aus der Klasse.“

„Und jetzt bist du wieder hier? Ist das nicht merkwürdig?“

„Eigenartig, ja.“

„Warum bist du zurückgekommen?“

„Um dich zu treffen“, sagt er und ahnt noch nicht, dass es stimmt. Sie lacht.

„Wo hast du gewohnt?“, fragt er.

„In Dölau“, sagt sie, „beim Krankenhaus.“

„Ich kenne dich. Du bist das kleine Mädchen auf dem Weg zum Waldsee. Immer wenn ich mit dem Fahrrad zum Waldsee unterwegs war, ist mir ein kleines lachendes Mädchen mit braunen Haaren begegnet“, sagt er.

„Du hast ja Phantasie.“

„Doch, doch“, sagt er. „Und nun sitze ich neben dir. Das soll so sein.“