Kitabı oku: «Mann und Frau und Reisehunger», sayfa 4

Zu dir oder zu mir? Granatapfelromantik.

Teheran haben wir hinter uns gelassen, nicht ohne mit den Feuerwehrleuten der fünften Brigade eine Nacht lang bei Tee und Spaghetti ausgelassen zu feiern, und auch nicht ohne Daniel und Annette aus Deutschland zu treffen, die seit Jahren mit ihren drei Kindern in Teheran leben. Bald jedoch wollen sie die Stadt verlassen, um ihrer Tochter die Erfahrung nicht zu verwehren, als junges Mädchen frei von öffentlichen Vorgaben und Zwängen ihre Jugend zu erleben. Als vierzehnjähriges Mädchen nicht daran gewöhnt zu sein, in ein Schwimmbad zu gehen, um dort im Badeanzug oder Bikini mit den Freundinnen und Freunden kreischend ins Wasser zu springen, obwohl die Gluthitze des Sommers zu nichts eindringlicher einlädt - dies hat für mich wenig mit dem mir vertrauten Gefühl zu tun. Generell ist es möglich, im Iran als Mädchen schwimmen zu gehen. Entweder gibt es extra Bäder für sie oder die Bereiche der Männer und Frauen sind voneinander abgetrennt. Mancherorts finden sich auch Schwimmbäder mit getrennten Männer - und Frauen - Tagen, wie ich es mitunter aus der Sauna in Deutschland kenne. Das Singen in der Öffentlichkeit ist ein ähnlich spezielles Thema. Doch da sind alle miteinander schon glücklich, dass überhaupt wieder musiziert werden darf. Das war lange Jahre nach dem Sturz des Schahs vollkommen verboten.

Wenn Annette und Daniel Teheran verlassen, was dann wohl aus dem Esel wird? Den hatten sie einst halb tot an einem Weg liegend gefunden, dem Besitzer nach langem Verhandeln abgekauft und liebevoll wieder aufgepäppelt. Hm, vieles geht. Wir gehen auch. Teheran mit seinem Megagedränge lassen wir in aller Frühe, dem Rat Alis folgend, hinter uns. Ohne Lackkratzer an weißen Autos, wütenden Polizisten und sich küssenden Seitenspiegeln kommen wir mit einem heilen Leo davon. Der Regen bleibt aus und die meisten Fahrer scheinen sich erst auf die Piste zu begeben, als wir längst über alle Berge sind. Nachts um elf Uhr zur Arbeit zu fahren und morgens vier Uhr nach Hause zurück. Vielleicht ist das ja mal eine Idee für den einen oder anderen Teheraner. Dann haben sie nicht so volle Straßen, und einen Halbnacht-Job dazu. Oder sie lassen die Chinesen ran. Die bauen den Iranern dann noch zwei Straßennetze über das, was sich jetzt schon sonst wie verzweigt, verästelt und völlig verfitzt.

Saveh ist ruhiger. Einhundertdreißig Kilometer südlich von Teheran rollen wir in die Stadt der Granatäpfel. Als Wahrzeichen sind sie meterhoch in Beton gegossen. Gut zweihunderttausend Menschen leben in der Stadt, die einen progressiven Eindruck auf mich macht. In den Jahren 2004 bis 2006 regierte Mehri Roustaie Gherailou als Bürgermeisterin die Stadt. Damit war sie die zweite Frau, die in der Geschichte der Islamischen Republik Iran in ein solches Amt gehoben wurde. Bis heute sprechen die Menschen achtungsvoll von ihr. Zu regnen scheint es hier im Flachland nicht viel, zumindest wäre mir sonst nicht erklärbar, wie über Jahrhunderte hinweg die Lehmbauten-Architektur überdauern konnte. Mancherorts sehe ich im Vorbeifahren noch Ruinen der verblassten Zeit. Monika wird uns später erzählen, dass sie gern einem der alten Bauwerke zu neuem Leben verholfen hätte, um es in den Lichtfarben des Lehms wieder erstrahlen zu lassen. Einzig das Geld fehlte dazu. Licht. Mein Stichwort.

In Teheran und weiter im Norden hatte der Winter uns fest im Griff. Liegt Teheran ja auf 1.191 Metern Höhe und wird im Hintergrund gehalten vom Elburs-Gebirge mit seinem Gipfel, dem 5.604 Meter hohen Vulkan Damavand, in gerade einmal sechsundsechzig Kilometern Entfernung von der Hauptstadt. Was für eine Kulisse und was für ein Kältebunker eben auch. Nun also Saveh, fast schon eine Wüstenstadt, vergleiche ich sie mit der nur einhundertdreißig Kilometer entfernten bergigen Hauptstadt Irans. Das Leben kommt mir hier näher. Alles scheint direkter. Die kleinen Lädchen mit ihren freundlichen Ladenbesitzern, die verwinkelten Gassen, verwunden durch die Wäsche, die von den Leinen wedelt, die Märkte mit ihrem bunten Obst und Gemüse, was vor lauter Frische nicht weiß, wohin mit seinen Säften.

Und die Moscheen. Dominant an jedem Ort. Meine Aufmerksamkeit gewinnen sie nicht nur durch ihr grünes Licht. Nein, die Ströme an Menschen sind es, die mich in meinen Blicken mitfließen lassen. Wir sind hier mit Monika. Sie ist eine Deutsche, von der Liebe in den Iran geführt, zu ihrem Mann Javad. In Deutschland einander einst kennengelernt, später die Liebe. Eine Entscheidung stand an: Gehen wir zu dir oder zu mir, war die klassische Frage. Zu ihm sind sie gegangen, vor mehr als zwanzig Jahren. Das war nicht leicht am Anfang. Mit ihrem frisch geborenen Sohn lebten sie mit Javads unverheirateten Geschwistern zusammen. Gerade frisch im Iran gelandet, kam Monika sogleich die Mutterrolle im doppelten Sinne zu. Für ihren eigenen Sohn und die Geschwister Javads. Dessen Eltern waren bereits verstorben und er hatte schlagartig die Vaterrolle inne. Für Monika war das fremde Gewusel die beste Schule. Schnell lernte sie persisch zu sprechen, zu kochen, sich als Perserin zu fühlen. Vor lauter Willen, selbst die persische Sprache zu erlernen, ging es vollkommen unter, ihrem Sohn ihre Muttersprache zu lehren. Er wuchs mit seines Vaters jüngeren Geschwistern auf und sprach wie selbstverständlich Persisch. Monika wollte es ihm gleichwohl erleichtern, als waschechter Perser zu leben. Was hilft ihm da die deutsche Sprache? Ob sie es heute bereut, bleibt offen. Alles hat seine Zeit und seine Gründe. Und ist nun, wie es ist. Unsere erste Begegnung mit Monika. Eine stille Frau, die Haut ganz hell, ihr Blick ganz wach. Die dunklen Kleider und Tücher lassen ihren Teint fast elfenbeinfarben erscheinen. Sie beobachtet scharf, stellt gezielte Fragen, hört zu, will es genau wissen. Die Details sind ihr Ding. Das Jahr allein ist nicht ihre Sache. Monat, Tag, Stunde und Minute schon eher. Monika arbeitet als Übersetzerin und Lektorin. Für den deutschsprachigen Rundfunk von IRIB, der staatlichen iranischen Rundfunk- und Fernsehanstalt, sitzt sie täglich am Computer. Sie ist für die Hörerpost verantwortlich und schreibt in diesem Zusammenhang das Manuskript für eine Hörerpostsendung, in der auf die Fragen und Kommentare der Hörer im deutschsprachigen Raum in Europa eingegangen wird. Ihr Mann, Javad, ist derweil auf der Oliven- und Granatapfel-Farm. Die Farm – Javads und Monikas Freude und Sorgenkind zugleich. Wenn in diesem Frühjahr der Regen ausbleibt, dann weiß Monika nicht, wofür sich die tägliche Mühe ihres Mannes lohnt. Doch ich glaube, er liebt einfach, was er tut und hofft darauf, dass das Schicksal es am Ende gut mit ihnen meint. Auch wenn er durch die Folge an Rückschlägen auf harte Proben gestellt wird. Da ist ein Leck in einem Wasserbecken, da geben Pumpen ihren Geist auf, da ist der Boden karg und wenig nährstoffreich, da führt Ungeziefer zu Missernten. Javad ist draußen, Monika viel drinnen. Beide geben ihr Bestes, um sich als Familie zu versorgen. Konzentriert sitzt Monika vor dem schrill bunt leuchtenden Monitor, gibt Passwörter ein, befüllt Masken und Spalten. Doch jetzt ist Schluss. Sie nimmt sich Zeit für uns. Über eine Freundin meiner Freundin aus Leipzig ergab sich die Verbindung zu Monika. Viel Kontakt zu Deutschen hat sie nicht. Aber manchmal eben doch. Für uns ist sie ein Glücksfall. Ihr zu begegnen, die den Hintergrund unserer Kultur kennt, lässt noch einmal eine ganz andere Form der Beziehung zu. Und so danken wir Monika, die uns mit auf einen Friedhof nimmt, welcher um ein Imamzadeh (Nachfahren aus der Prophetenfamilie) angelegt ist. Es ist Donnerstag, der Tag, an dem allwöchentlich die Verstorbenen an ihren Gräbern aufgesucht werden. Friedhöfe im Iran unterscheiden sich sehr von denen in Deutschland. Kennen wir es, dass wir für einen Verstorbenen auf einem Friedhof ein Grab mit einem aufrecht stehenden Stein einrichten, so sind es in Iran flach in den Boden eingelassene Platten. Mitunter können unter einer Platte drei Gräber übereinander angeordnet sein. Auf diesen, meist dunklen Granit-Platten, ist ein Hologramm der verstorbenen Person eingearbeitet. Steinplatte an Steinplatte liegt dicht nebeneinander. Einem gefliesten Boden gleich. Die Gedenkenden setzen sich auf die Steinplatten, reden miteinander und verteilen Obst, Gebäck, Süßigkeiten, Datteln, zu bestimmten Feiertagen auch Speisen untereinander. Die Beschenkten sprechen dafür eine Koransure, einen Abschnitt aus dem Koran, für die Verstorbenen der Familie, welche die Gaben stifteten. Ohne Monika hätten wir einen solchen Ort nie aufgesucht. Hätten es uns in keinem Fall selbst gestattet. Exoten sind wir, wie wir da linkisch in unserer zwar dunklen, doch immer noch auffallend farbigen Kleidung dastehen und schauen. Lieb wäre mir, ich hätte einen Unsichtbarkeitsumhang auf meine Schultern liegen. Dann verhielten sich alle, als sei ich nicht da. Und ich würde mir trauen, in die Gesichter zu sehen. So konzentriert die Gesten, nach innen gekehrt, weit weg vom Erdengeschehen, so meine ich. Als wir gehen, bricht langsam die Dunkelheit herein. Was die schwarz gekleideten Massen nicht davon abhält, weiter zu strömen.

Ergriffen bin ich von den Einblicken, die mir Monika hinter die Kulissen ihres islamischen Glaubens gewährt. Bis heute weiß ich nicht, wie ich ihr danken kann, für die Einmaligkeit, mich an ihrem Gebet teilhaben zu lassen. Los geht es mit der rituellen Waschung von Gesicht, Unterarmen und Fußrücken. Dann breitet sie in aller Ruhe ihren Gebetsteppich aus und beginnt mit geschlossenen Augen zu sprechen. Dabei erhebt sie sich, fällt auf die Knie, lässt ihre Stirn den Boden berühren. Eine Choreographie, dem Bewegen in Trance gleich. Immer wieder im Rhythmus der Worte, in der Melodie ihres Körpers. Dass ich dabei bin, auf Atemnähe, lässt mich schamhaft zurück. Als sähe ich etwas, das nicht für meine Augen bestimmt ist. Ich schätze das Vertrauen Monikas, versuche fast tonlos zu atmen und ziehe mich in die hinterste Ecke des kleinen Raumes zurück. Javads Sache ist das mit dem Beten nicht, erzählt mir Monika später. Er hält es mehr mit der Natur und der Farm, während der Glaube in Monikas Leben einen festen Platz eingenommen hat.

Doch des Abenteuers kein Ende. Gäste haben sich angesagt. Die Familie kommt zu Besuch. Und warum? Na klar, wir alle wollen gemeinsam kochen. Mehr und mehr Frauen versammeln sich in der Küche. Jede hat eine andere Rezeptidee mitgebracht. Die Männer sitzen heute im Wohnzimmer auf dem mit dicken Teppichen belegten Boden. Mal an den Wänden angelehnt, in kleinen Grüppchen mitten im Raum, oder auf dem Smartphone spielend in irgendeiner Ecke. Der Fernseher zeigt eine Talkshow. Lärmend geben die Akteure ihr Bestes. Sie sind definitiv Teil der Familienszene. Die Lautstärke ihrer Stimmen haben die Männer denen der Talkmaster angepasst. In der Küche ganz anders. Die Mädchen und ihre Mütter kichern vergnügt miteinander, beim Tee, dem permanenten Begleiter. Die Tanten und Cousinen und Schwägerinnen und Schwiegertöchter erzählen miteinander, schneiden Fleisch, schnippeln Gemüse, dünsten an, braten aus. Jeder Handgriff sitzt. Kochen ist Basis. Da gibt es nichts zu vertun. Auf die Fett spritzende Pfanne wird Zeitung gelegt. Herrliche Idee, wie ich finde. Der Reis gart, indem um den Deckel ein Handtuch gelegt wird. So verfängt sich der Wasserdampf darin und tropft nicht in den Reis zurück. Ich bin damit beschäftigt zuzuschauen, mir die Schritte einzuprägen, aufzuschreiben, wie was geht. Dabei fotografiere ich, meiner eigenen Erinnerung später auf die Sprünge helfend. Fasziniert bin ich von den kunstvollen Nachspeisen aus Granatapfelgelee, den farbenfrohen Salaten in Schmetterlingsform. Die Frauen schneiden ein und aus, kreieren ihre ganz eigenen Muster und Ornamente. Wie das Design einer kunstvollen Hennazeichnung sieht der bunt gedeckte Tisch am Ende aus. Ich probiere von allem, um jede Frau auf diese Weise zu würdigen. Ihr ganzer Stolz ist nun auf dem großen runden Tisch versammelt. Fasziniert darüber, Teil dieses quirligen Familientreffens zu sein, setze ich mich mit meinen zusammengetragenen Leckereien auf den Boden, genieße jede Nuance der Geschmacksexplosion und bin mehr als erfüllt. Nicht nur vom Essen, mehr noch von den vielschichtigen Eindrücken, die ihre Spur in mir hinterlassen. So selbstverständlich und ohne Vorbehalte begegnen uns alle. Wir halten einander die Bäuche vor Lachen beim Fotografieren in den wildesten Posen. Eine unbändige Lebensfreude strahlt aus den Gesichtern der Jugend heraus. Im öffentlichen Raum zurückgehalten, entfaltet sie ihren Glanz im Privaten. Als sei die Wohnungstür ein Flaschenhals, durch den die Emotion nach innen spritzt. Innen bedeutet auch in einem Club-Café. Ganz neu eröffnet. Ein Neffe der Familie hat es, gemeinsam mit Freunden, im Keller eines Hauses gegründet. Musik darf nicht nach außen dringen, das pausbäckige Gelächter der alkoholfreien Szene ebensowenig. Die Scheiben sind abgedunkelt. Abgedämmt die Eingangstür. Und doch haben alle einen Mega-Spaß. Da spielt einer Gitarre, dort singt ein anderer dazu. Hier kreiert jemand einen Super-Kakao, dort gibt es Gebäck an den Tischen. Jungen und Mädchen hocken selbstverständlich zusammen, quatschen, reden, erzählen miteinander. Ganz normal halt. Wie ich es mir denken würde, überall auf der Welt. Hier nun ist es was Besonderes, was Mutiges, was ganz Spezielles. Mit unserem Kommen bringen wir, in den Augen der Jugendlichen, ihrem Club-Café Glück. Und so tanzen wir ausgelassen, einander verbunden, alle miteinander. Und fühlen uns frei, frei, frei dabei, auch wenn ich aufpassen muss, dass mein Kopftuch nicht rutscht in der Stadt der Granatapfelromantik.

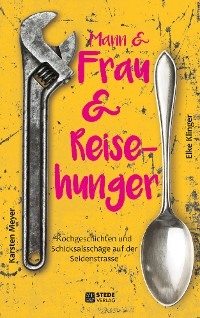

Fotos

Kölner Wind in Isfahan.

Der Medicus, Titel eines Buches, dessen opulente Geschichten mir seit Jahren Bilder in den Kopf gebrannt haben. Nun gibt es den Film dazu. Nicht meine Bilder, sondern die eines deutschen Regisseurs. Ich sitze Wochen vor Antritt unserer geplanten großen Jahresreise im Kino und koste seit Langem wieder einmal aus dem Trog der Vorfreude und des Gefühls, nicht abwarten zu können. Von Sandstürmen gepeinigt zieht die Karawane im Film über Jahre dahin. Das England der frühen Tage mit seinen mitunter steifen Ideen hinter sich lassend, macht sich der junge Bader auf, um in Isfahan in Persien zum Medicus ausgebildet zu werden. Die Stadt – ein einziges Geflecht aus Torbögen und Hallen und Nischen und Gemächern. Der Schweiß der Tage scheint der Kitt der Lehmziegel zu sein. Die Gesichter, stets glänzend von den Perlen des eigenen Körpersafts, sind wach und offen, die Blicke neugierig und mutig. Eine Atmosphäre des Miteinander-Denkens, des Lehrens und Lernens, des Hinschauens, wohin zuvor noch niemand gesehen hat. Dieses zeitlose Sehnen nach Erkennen und Erfahren hat die Menschen in den Zeiten des Medicus getrieben und treibt auch mich immer wieder an. Auch wenn meine Erkenntnis die des Nicht-Wissens in immer tieferen Sphären ist. An diesem Abend im Kino weiß ich eins: Da will ich hin! In den Iran nach Isfahan! Wohl wissend, dass das Kino mir ganz andere Orte und Kulissen als das Stadtbild Isfahans verkauft. In diesem Augenblick bin ich käuflich und überlasse mich dem Reich meiner eigenen Phantasie: Ich sehe mich selbst in Tücher gehüllt, damit niemand einen Blick auf meine blonden Haare würfe. Ganz so, wie einst der Medicus sein fremdländisches Gesicht verbarg, um in der Stadt kein Aufsehen zu erregen. Wie meine Haut den goldgelben Ton der Lehmziegel reflektiert und selbst im Winter die vorherrschenden Farbtöne die warmen sind. Kein Einheitsgrau unserer mitteleuropäischen Wintertage.

Und nun, Monate später? So viel Blau der Moscheen, soviel Weiß der Mosaike und ja, auch die warmen Lehmziegeltöne der Brücken haben ihren großflächigen Anteil, als ich in den Straßen von Isfahan stehe. Ich bin wahrhaftig hier. Habe es geschafft, innerhalb von drei Monaten, nicht Jahren, hierher zu gelangen. Mein Traum ist wahr geworden. Auch wenn keine beschauliche Karawanenstätte das erste ist, woran sich mein Blick heftet. Sondern das Vielstraßengeflecht einer lauten, schnellen, pulsierenden, 1,8 Millionen Einwohner zählenden Großstadt. Isfahan Ost und Nord und Süd und West. Isfahan Südost, Nordwest und so weiter sind jeweils nur Teile der Stadt. In ihrer Ausdehnung fast wie eigene Städte wirkend. Wieder einmal sind wir verabredet und wieder einmal wissen wir nicht, wo und mit wem. Die Wegbeschreibung klang am Telefon einfach. Doch das Suchen und Nichtfinden mit unserem Leo gleicht der Fahrt auf einer Achterbahn. Überall blinkt und leuchtet es, überall sind Entscheidungen zum Abbiegen oder lieber doch nicht, in Millisekunden zu fällen, werden Richtungen nur in Farsi geschrieben – und am Ende haben wir so wieder einmal keine Chance. Die rasenden Perser machen uns mit ihrer sprunghaften Fahrweise halb verrückt. Von einem Schreckmoment fallen wir in die nächste Beinah-Ohnmacht. Uns bleibt nur eins, so meinen wir, und entschließen uns zur Opossum-Taktik. Einfach nicht mehr bewegen und abwarten, was passiert. Außer dem Klicken der Warnblinkanlage im Rhythmus unserer gestressten Herzen geschieht nach unserem Stopp am Straßenrand erst mal nichts. Also, in den nächsten Laden gehen, einem Mann darin wortlos, da sprachlos, das Telefon ans Ohr drücken und darauf hoffen, dass die Stimme am anderen Ende danach fragt, wo genau sich der Ort befindet, an welchem jenem Mann das Telefon ans Ohr gepresst wird. Weiter darauf zu vertrauen, dass irgendwann irgendwer diesen Wegweisungen und Ortsbestimmungen einen Punkt zuordnen kann und man uns dort findet. Der eine Teil in uns besteht aus Hoffnung, der andere aus Vertrauen. Und Geduld. Die sitzt vorn im Fahrerhaus und hält ihre beiden Kumpane bei Laune. So routiniert macht sie das inzwischen. Wir merken kaum etwas davon und harren einfach der Personen, die da vielleicht irgendwann kommen. Kein Aktionismus treibt uns mehr, eine sinnfreie Handlung zu vollführen, weil man ja was tun müsse. Kein „Wie lange dauert das denn?“ zischt durch unsere Leo-Kabine. Spaß haben wir am Beobachten der nächtlichen Straßenszenen. Ein Arzt scheint seinen Job in einem der nahen Häuser zu verrichten. Wahrscheinlich ist die Nachtpraxis sein Tagesgeschäft. Und so halten in verlässlichem Rhythmus und Abstand Autos vor ebendiesem Haus. Besorgte Mütter steigen aus. Männer, das kranke Kind auf dem Arm tragend. Die Sorge ist selbst unter dem schwarzen Tschador zu sehen, so sehr überträgt sie sich auf Haltung und Gang der Mütter. Zurück kommen sie eiligen Schritts, in einer anderen Tür verschwindend, wahrscheinlich der Apotheke. Hell erleuchtet ist das hier alles nicht gerade. Alle sind es gewöhnt. So fahren manche Autos gleich ganz ohne Licht vor. Männer springen nur kurz aus dem Wagen, um mit der Medizin im Beutelchen sogleich zu verschwinden. Wie vertraut einem ein Ort wird, wenn man mal mehr als eine Eiskugellänge an ihm verweilt. Den Polizisten der Straße kennen wir nun schon. Der versucht, das absolute Halteverbot durchzusetzen. Nur leider hat er mit uns einen so gewaltig Verstoßenden, dass ihm bei all den Kleinwagen die Argumente ausgehen. Wohin er uns schicken soll, weiß er auch nicht. Also gibt er nicht auf, aber nach. Busse unternehmen den Versuch, vor Leo in eine Haltestelle einzubiegen. Ein vergebliches Unterfangen. Leo ist zu groß und die Busse zu ungelenk. Da bleibt den Leuten nichts übrig, als im rasenden Verkehr das Weite zu suchen. Das alles in der Nacht und das alles im gleichförmigen Klick-Takt der Warnblinkanlage. Alles und alle scheinen der unausgesprochenen Anweisung zu folgen: Nach jedem Klicken der Warnblinkanlage bitte eine Bewegung vollführen.

So auch Mostafa, der wie vom Himmel gefallen mit einem Mal vor uns landet. Wir kennen einander nicht. Doch unser Leo, der ist Indiz genug, dass wir diejenigen sind, nach denen er sucht. Mostafa spricht deutsch und ist selbst gerade zu Besuch in der Heimat seiner Kindheit, Jugend und seines Lebens als junger Mann.

Mostafa lebt seit Jahrzehnten in Deutschland, hat das Alter der Rentenbezüge erreicht und liebt wenige Dinge mehr als seinen kleinen Garten in Köln. Bis nach Isfahan mussten wir fahren, um Mostafa aus Köln zu treffen. Das Leben hat schon einen eigenwilligen Sinn für Humor. Und wer ist nun wieder Mostafa? Der Vater von Erfane. Sie ist Ärztin in Jena und eine Freundin von Haleh und Hassan, dem Anästhesisten. Über die beiden kamen wir zu Ali Reza und später zu Dr. Ali, dem Vater Hassans. Ich werde des Knüpfens und Endfitzens des engmaschigen Netzes nicht müde, dessen Knotenpunkte der Zufall und dessen Verbindungslinien die Offenheit dem Unerwarteten gegenüber sind. In Isfahan steht eine Hochzeit auf dem Plan. Zu diesem Anlass ist Onkel Mostafa aus Deutschland angereist und auch wir sollen kommen. Einfach so. Ohne, dass uns hier auch nur irgendjemand kennen würde. Doch Gäste von weit her sind in jedem Fall ein gutes Omen und damit willkommen. So ist das hier im Iran. Da denkt keiner: Oh, noch zwei Esser mehr. Und hoffentlich bleiben die nicht so lange. Und überhaupt, wir kennen die ja gar nicht. Im Iran ist das anders. Egal wohin wir kommen, umfängt uns das Gefühl, gewollt und geladen zu sein. Die Menschen freuen sich, dass Fremde ihr Land bereisen. Und bitte, bitte erzählt draußen in der Welt, dass wir gute Menschen sind, ist ihr so oft wiederholter Wunsch an uns. Erfane in Deutschland begleitet uns in diesen Tag in Gedanken auf Schritt und Tritt. Jede Nachricht aus ihrer Heimat saugt sie auf und lässt die Sehnsucht und das Heimweh in ihr erblühen. Dreizehn Jahre war sie alt, als es in ihrer Familie hieß, wir machen Urlaub in Deutschland. Also gut, Urlaub in Deutschland. Tschüss Iran, bis in drei Wochen dann, dachte sich das junge Mädchen. Doch nach einundzwanzig Tagen machten die Eltern keine Anstalten, die Koffer für den Rückflug zu packen. Nein, ganz im Gegenteil. Pack deinen Koffer aus, war der Satz, welcher Erfane ins Grübeln brachte. Und mehr noch der nächste: Ab Montag gehst du hier in die Schule. Sie verstand ihre Eltern nicht mehr und die ganze Welt gleich gar nicht. Weil die längst für Erfane zusammengebrochen war. Kein Abschied von den besten Freunden, der Familie, den nahen Verwandten. Die liebsten Kuscheltiere, alle zu Hause in Isfahan. Nur sie war hier. Gefühlt unendlich allein und einsam. Mit einem Mal und Paukenschlag. „Du gehst hier in die Schule“ sagt erst einmal nichts darüber aus, wie es funktionieren soll, sich so ganz ohne Worte zu verständigen. Und überhaupt alles, alles, alles war fremd, anders, unverständlich. Das Leben in Deutschland schmeckte anders, roch anders, klang anders, war anders. Heute weiß Erfane, dass es keinen anderen Weg für ihre Eltern gegeben hatte, als den der geschaffenen Tatsachen. Jede Mitwisserschaft um das Vorhaben hätte alles gefährdet. Erfane, und sicher auch ihren Eltern, blieb einzig der Schmerz der Endgültigkeit. Erfane sah ihre Heimat erst knapp zwanzig Jahre später wieder. Und so ist auch für Mostafa, den Vater, der Besuch in Isfahan hoch emotional. Geschichten, zu Hause in Köln gut verdrängt und weggepackt, dringen hier in Isfahan mit all ihrer Wucht, Intensität, mit ihrer Traurigkeit und dem Bedauern an das Licht des blauen Winterhimmels.

Einer der ehemaligen Weggefährten Mostafas ist der Mundharmonikaspieler. Der Mann mit den dunklen Knopfaugen und einem Hut auf dem Kopf, wie ihn Komödianten tragen. Und tatsächlich. Er führt ein Restaurant, doch sein Herz schlägt für das Varieté. Seine Gäste mit einem Tanz zu beglücken, das Essen heranschweben zu lassen, als jongliere er mit zwanzig Schüsseln und Tellern gleichzeitig, über die Lautsprecheranlage des Restaurants Mundharmonikaklänge in das Kichererbsen-Mus seiner Gäste blasend – das genau ist seine Welt. Mir lässt es den Mund offenstehen. Erstarrt von der Erkenntnis, dass es hier alles gibt. Alles an Charakteren, Wesenszügen, Träumen – wie überall auf der Welt. Irgendwie sind wir alle anders und dann eben auch wieder gleich. Mit Mostafa vollführt der Knopfaugenträger ein Tänzchen zur Musik, welches den beiden gestandenen Männern die Tränen in die Augen treibt. Ich heule beinahe mit, aus Ergriffenheit, dem Leben gegenüber.

Kulissenwechsel. Wir mit Mostafa im Wohnzimmer seines Schwagers. Die Szene: Ein großer saalähnlicher Raum. Der Boden, ein einziges Meer weichen Teppichs. Unterbrochen nur von kleinen goldglänzenden Tischchen am Rand. Darauf das Obst, viel Obst.

Jedem sein eigenes Tellerchen und Schneidbesteck. Ein opulenter Sessel bildet jeweils ein Paar mit einem der funkelnden grazilen Obsttische. Der Rest ist Raum. Raum, sich zu begegnen und sich aus dem Weg zu gehen. Wie Ali, dem Sohn des Hauses, mit seiner Mutter. Er habe Flausen im Kopf, sagt sie. Sie verstehe die Jugend nicht, sagt er. Irgendwie beruhigend, es ist auch hier wie überall. Ali ist Computerspezialist. Er verhilft uns zu minimalem Internet. Eine Unglaublichkeit im Iran. Flüssiges Internet nennt man hier den Vorgang, wenn man einzelne Kilobits von einem Rechner zum nächsten trägt. Schnelligkeit wird überbewertet und Volumen erst recht.

Und dann ist ja auch noch Hochzeit. Afrouz, Alis Schwester, ist aus dem Süden angereist. Englischlehrerin ist sie von Beruf. Nur unterrichten kann sie nicht. Verheiratet zu sein bedeutet oft, seinen Job an den Nagel zu hängen. Afrouz leidet darunter, dass zur Ehre ihres Mannes zählt, für seine Frau zu sorgen. Ginge sie arbeiten, hieße das, er schafft nicht genügend Geld heran. Was einer Schmach für die männliche Familienehre gleiche, sagt sie. Vielleicht höhlt ja aber doch der stete Tropfen den Stein? All die jungen Frauen, denen ich begegne und die sich das Gleiche wünschen. Ein Leben für die Familie. Was jedoch nicht heißen kann, sich selbst in seinem eigenen Bedürfnis nach Entfaltung mit dem Tag der Hochzeit an der Wohnungstür abzugeben. Ausgebildet sind diese Frauen mit Hochschulstudien in exzellenter Güte. Und dann?

Fragen für heute beiseite! Denn jetzt ist Hochzeit in Isfahan! Heiraten im Iran geht so: Gestartet wird mit dem Abend der Frauen. Ganz ohne Männer trifft sich der engste Kreis der Familie, beschenkt die Braut, isst Gebackenes und Süßes, trinkt reichlich Tee, schwatzt, lacht und vergnügt sich am Gefühl der Vorfreude. Hochzeit ist am nächsten Tag. Unsere Nacht wird genutzt, um mein Gesicht in ein Schminkgemälde zu verwandeln. Für persische Verhältnisse reicht es einfach mal nicht aus, ein wenig Kajalstiftblau in die Nähe der Augen zu bringen. Afrouz zaubert, so dass ich mich am Ende der Nacht tatsächlich nicht mehr wiedererkenne.

Ein fremdes Gesicht steht mir am Spiegel gegenüber. Und in einem Reiseoutdoorlook zu einer persischen Hochzeit? Undenkbar. Im geliehenen Glitzeranzug steht Sten neben der Person, die ich einmal war, nur jetzt gerade nicht wiedererkenne. Und weiter mit der Tradition. Hochzeit heißt, stundenlang auf die Abfahrt zu warten. Sollte es nicht 17 Uhr losgehen? Und warum sitzen wir jetzt, um 20 Uhr noch immer beim Tee in der Wohnung? Afruz und ihre Mutter sind noch lange nicht fertig. Mein Kleid hingegen hat bereits eine Menge frischer Falten angesetzt. Irgendwann geht es los. Was bedeutet, dass wir mit ungefähr dreihundert anderen Gästen gemeinsam ein Hotel betreten. Links die Frauen. Rechts die Männer. Dabei meine ich nicht das Laufen am Eingang, sondern die Säle. Das offizielle Feiern findet getrennt voneinander statt. Männer in dem einen Raum und Frauen in einem anderen. Selbst für Braut und Bräutigam gilt die Regel. Nun also ich inmitten von ausgelassenen, herzlichen Frauen, die ich nicht verstehe. Macht aber irgendwie nichts. Wir tanzen einfach miteinander, machen hunderte von Jeder-Mit-Jedem-Fotos, setzen uns zum Essen und springen augenblicklich wieder auf, um eine Polonaise in Bewegung zu bringen. Wir haben Spaß, die Zeit verfliegt und die Männer scheinen vergessen zu sein. Sten geht es nicht ganz so wie mir. Auch er ist umringt von Männern, die er nicht versteht. Doch getanzt und gelacht wird bei ihnen nicht. Am Tisch sitzen und Tee trinken ist an der gesitteten Männerfront das Motto des Abends. Bis es Sten reicht und er auf alle Vorschriften pfeift. Mit neiderfülltem Blick steht er plötzlich vor mir. Hui, ein Mann im Frauensaal. Hier sei es so lustig und ausgelassen. Das ganze Gegenteil von der Männergesellschaft, beklagte er sich. Ich bleibe jetzt einfach hier, beschließt er kurz entschlossen. Den Männern ist es öffentlich nicht erlaubt, fremde Frauen, so fröhlich und teilweise ohne Kopfbedeckung zu sehen. Soweit also zum Grund, warum in verschiedenen Sälen gefeiert wird. Doch Sten ist wie der Korken in einer Sektflasche. Nach ihm schleicht sich Mostafa heran, der ebenso wenig Lust darauf hat, ausschließlich unter den Männern das Fest zu verbringen. Zwei Leute sind zwar noch kein Schwarm. Doch sie genügen, um mehr und mehr Männer zur bunten und lustigen Feier der Frauen herüber schwappen zu lassen. Im Griff hat die formale Ordnung niemand mehr. Und was die Hotelleitung zu all dem gemixten Spaß sagt, weiß ich nicht. Doch um Mitternacht ist einfach mal Schluss. Wie jetzt, denke ich. War es das jetzt? Von einundzwanzig bis vierundzwanzig Uhr? War das die ganze Hochzeit? Doch was sage ich. Nichts als der leise Beginn einer rauschenden Nacht war das Entry im Hotel.

Zu Hause, im neuen Reich des jungen Paars, steigt die eigentliche Party. Die Eltern des Bräutigams waren für den Kauf der Wohnung zuständig. Die Eltern der Braut für sämtliches Interieur. Vor weit geöffneten Schranktüren finden wir uns wieder. Ein Brauch zu zeigen, was Tassen und Töpfe zu bieten haben. Klappern gehört auch hier zum Geschäft. Traditionelle Familien bevorzugen es noch heute, den Partner für die Kinder in der eigenen Großfamilie zu finden. So bleiben Hab und Gut im eigenen Haus und man lässt sich nicht umständlich mit Fremden ein. Von super konservativ bis hypermodern, im Iran gibt es alles. Von der arrangierten Ehe bis zum Frei-Verlieben ist alles dabei. Ich stehe da, staunend und beobachtend, versuche zu ergründen, wie es den Menschen im Einzelnen geht. Unser Paar des Abends betritt nun also die eigene Wohnung. Von Weihrauchschwaden für das große Glück begleitet, ziehen sämtliche Gäste im großen Konvoi vorbei an den geöffneten Schränken. Selbst die Anzahl der Löffel wird von den älteren Damen erfasst. Und wie es im rosafarbenen Schlafgemach aussieht, weiß ich nun auch. Doch das, was mich fast umhaut, ist das riesenhaft große Wohnzimmer, einem Tanzsaal gleich. Wir kommen auf unsere Kosten, während der Saal den Härtetest mit einem “Nicht zu überbieten“ besteht. Privat ist privat. Und hier wird getanzt, dass es kracht, was in der Öffentlichkeit in keinem Fall möglich wäre.