Kitabı oku: «Original Linzer Tortur», sayfa 5

7

Zuerst hatte Anita die Sekretärin des Papa-Gruber-Arbeitskreises kontaktiert und war auf wenig Begeisterung für ihr Interesse gestoßen. Dass Frau Lotte Wagner, ihre Präsidentin, verschwunden war und jetzt wegen Mordverdachts gesucht wurde, hatte den rührigen Haufen aus Laien und Kirchenprofis ganz offensichtlich aus der Fassung gebracht. Bemüht freundlich, aber mental aufgewühlt wie tote Blätter von einem Laubsauger, hatte die gute Frau um Verständnis dafür gebeten, dass unter den aktuellen Umständen keine näheren Auskünfte erteilt werden könnten. Für Fragen zur Person Dr. Gruber solle man doch bitte die Website abrufen. Da sei der aktuelle Forschungsstand für ein breites Publikum dokumentiert.

In einem zweiten Schritt hatten sich Anita und Korab diese Website angesehen und sämtliche online gestellten Artikel durchgeackert. Dabei hatten sie entdeckt, dass das Engagement für Johann Gruber immer wieder von den gleichen Personen getragen wurde. Besonders die Zuschriften an die Kirchenzeitung waren aufschlussreich gewesen. Den einsamen Rekord für eingesandte Artikel zum Fall Johann Gruber hielt ein Oberstudienrat aus Mattighofen. Er hieß Franz Scheuz, war über 90 Jahre alt und ein ehemaliger Schüler Grubers. Obwohl Korab sich angeboten hatte, das zu erledigen, hatte Anita darauf bestanden diesen Herrn Scheuz selbst anzurufen. »Ich klopfe und paniere die Schnitzel«, war Anita in diesem Zusammenhang metaphorisch geworden, »und du darfst sie herausbraten.«

Im vorliegenden Fall wäre diese strikte Arbeitsteilung gar nicht notwendig gewesen. Franz Scheuz war der wunderbarste Zeitzeuge, den man sich vorstellen konnte. Er hatte sich entzückt gezeigt über das Interesse an seinem verehrten Lehrer und war nur allzu gerne bereit gewesen, einem Geschichtsprofessor des LinzMuseums Auskünfte zu erteilen. Sowohl im Fall Johann Gruber als auch bei allen anderen Fragen, wo ein einfacher Greis, wie er sich ausdrückte, der hohen Wissenschaft noch behilflich sein konnte.

Jetzt saß dieser Historiker namens Pius Korab im vormittäglichen Zug von Linz nach Mattighofen und versuchte vergeblich, sich zu beruhigen. Anstatt sich einzulesen und auf die Unterlagen zu konzentrieren, die ihm Anita über Dr. Gruber ausgedruckt hatte, dachte Korab in sekündlich wiederkehrenden, malariaartigen Schüben an die Zeitbombe, die er heute um zehn vor acht von Isonzo übernommen und ins Gemäldearchiv des LiMu hinuntergetragen hatte. Hinrichtung war cool gewesen wie immer. Ohne unnötiges Gequassel hatte er mitgeholfen, die Klimakiste zu verstauen, und sogar laut und deutlich okay gesagt, als Korab ihn gebeten hatte, die Aktion gegenüber Anita nicht zu erwähnen. Es gibt da ein paar Reibereien zwischen ihr und der Künstlerin. Ein bisschen Eifersucht, völlig unbegründet, aber du kennst ja die Frauen und so weiter. Korab versuchte, sich auf die Landschaft zu konzentrieren, sah aber nichts außer einem graugrünen Streifen, der viel zu schnell an ihm vorbeigezogen wurde. Schließlich gestand er sich ein, dass er sein Hauptthema nicht länger ignorieren konnte.

Johann Gruber, begann Korab zu lesen, war einer der sechzehn oberösterreichischen Priester, die in der Zeit des Nationalsozialismus ermordet wurden. Der Grund dafür, warum man ihn am 9. April 1944 im KZ Gusen zu Tode gefoltert hatte, war, dass er aus seiner Abneigung gegenüber dem Nationalsozialismus nie einen Hehl gemacht hatte. Um ihn aus der Schule entfernen zu können, wo er bei seinen Schülern ungeheuer populär war, wurden ihm sexuelle Übergriffe unterstellt. Fünf Schülerinnen hatten ihn angezeigt, weil er sich ihnen angeblich unsittlich genähert hätte. Hauptanstifter dieser Denunziation, neben ein paar anonymen Nutznießern, war ein gewisser Josef Baumgartner, ein Lehrerkollege Grubers, der vom Eifer für das NS-Regime ebenso zerfressen war wie vom Neid auf Gruber und dessen Beliebtheit. Im KZ hatte Gruber sofort Freunde aus allen Nationen Europas gefunden, weil er ein Herzens-Esperanto sprach, das alle verstanden. Er war unerschrocken und groß in seiner Seele, auf steter Suche nach neuen Quellen, aus denen er Hilfe und Kraft schöpfen konnte. Im KZ organisierte er eine illegale Schule, indem er die vielen Lehrer, die inhaftiert waren, dazu anhielt, ein oder zwei Kinder geheim zu unterrichteten. Er nutzte seine etwas privilegiertere Stellung im KZ, um Kartoffeln zu stehlen und sie in der heißen Asche des Krematoriums zu braten. Er machte keinen Unterschied zwischen den Menschen, sondern linderte das Leid von Katholiken und Kommunisten. Er wollte so viele Häftlinge wie möglich retten und der Welt zeigen, dass Österreich nicht der bedingungslose Verbündete der Nazis war. Als Anfang 1944 im KZ ein Brief Grubers an den Bischof abgefangen werden konnte, wurde ihm dieses geheime Informationsnetz zum Verhängnis. Im Lager Gusen sollte Gruber zum Selbstmord gezwungen werden. Gruber wurde nackt in einen Bunker gesperrt, wo man ihm einen Strick hinwarf, an dem er sich erhängen sollte. Als er das nicht tat, kam der Lagerkommandant Seidler persönlich und schoss ihm mit der Pistole in den Bauch. Als er trotz der schweren Schussverletzungen weiterlebte, malträtierten ihn anonyme KZ-Wächter so lange mit Bajonettstichen und Stacheldraht, bis er starb.

Korab schloss die Mappe mit den Notizen und starrte nachdenklich durch das trübe Fensterglas. Dort draußen lag eine Welt, in der Konzentrationslager gebaut worden waren. Dieser Welt konnte man nicht entrinnen, indem man immer weiter mit dem Zug durch sie hindurchfuhr. In ein paar Minuten würde er aussteigen und versuchen müssen, sich konkret mit dem langen Schatten Doktor Grubers zu arrangieren.

Am Bahnhof von Mattighofen sprang Korab aus dem Waggon, entfernte sich mit ein paar flinken Schritten vom Eingangsbereich und stellte sich in den Windschatten eines Snack-Automaten. Sämtliche Passagiere hasteten an ihm vorüber, als hätten sie Scheuklappen an den Schläfen. Die Momente, in denen er mit anderen Menschen aus Zügen und über Bahnsteige quoll, empfand Korab als ähnlich gefährlich wie jene Augenblicke an der Supermarktkasse, kurz bevor die nachdrängenden den bereits zahlenden Kunden ihre Einkaufswägen in die Achillesfersen rammten. An solchen Kulminationspunkten hätte Korab immer laut schreien können; weniger vor körperlichem Schmerz als vor Wut über die plötzliche Spürbarkeit jener künstlichen Geschwindigkeit, die den natürlichen Lebensrhythmus der menschlichen Spezies nicht nur ignorierte, sondern auch destabilisierte. Die Popostmoderne, Isonzos entlarvendes Wort für die Gegenwart, zwang den Menschen ein Tempo auf, das sie immer weiter voneinander entfremdete.

Korab rückte näher an den Automaten heran und blickte durch die Glasfront ins Innere des klobigen Kastens. Dort stapelten sich diverse Snacks und Müsliriegel, die ihn mit ihren kreischend bunten Umhüllungen an die Schlafsäcke von Zwergen erinnerten. Noch während Korab überlegte, wohin diese Zwerge unterwegs waren, wenn sie nicht schliefen, plätscherte sein iPhone. Korab griff in seine Jacke, blickte kurz und ratlos auf die Ziffern einer unbekannten Nummer und nahm das Gespräch an.

»Seeervaaas.« Die beiden Vokale quollen aus dem Mikrofon wie alte, zähe Schmelzkäsepfropfen.

»Grüße«, erwiderte Korab neutral.

»Ich bins.«

»Super.«

»Was heißt da super? Was glaubst du denn, wieso ich anrufe?«

»Keine Ahnung.«

»Das kann ich mir denken. Du bist ja nie da, wenn man dich braucht.«

Die Stimme des Anrufers klang so fern, als befände sich ihr Besitzer nicht nur räumlich, sondern auch mental am Rand einer Polkappe. Da rang sich jemand ein Telefonat ab, der sonst nicht viel mit dieser Art der Kommunikation am Hut hatte. Korabs innerer Stimmdecoder kürzte die unter diesen Vorzeichen zur Auswahl stehenden Personen auf drei Kandidaten. Entweder er sprach mit Charon, dem Fährmannskelett, das die Toten über den Styx rudert und sich hoffentlich verwählt hatte, oder er war mit King Kong verbunden, der eine junge, blonde, leicht bekleidete Menschenfrau verloren hatte und jetzt jemanden anheuern wollte, der sie zurückbrachte. Bei der dritten zur Debatte stehenden Person handelte es sich um einen seiner Campingplatznachbarn, den Nordkarl, einen pensionierten Eisenbahner, dessen Parzelle unmittelbar an seine grenzte. Vor Jahren, als er am Campingplatz eingezogen war, hatte Korab allen Nachbarn Visitenkarten von sich gegeben. Für den Fall der Fälle. Wenn etwas sein sollte. Man weiß ja nie, was alles passiert, wo doch heute so viel passiert. Der Erste, den er damals aufgesucht hatte, war der Nordkarl gewesen. Er lebte in einem Luxuswohnwagen, den eine Gartenzwergarmee bewachte, die anstelle von Spaten Plastikgewehre trug und laut ihrem Anführer sowohl den Russen als auch die Schlitzaugen in die Flucht schlagen würde.

»Du hast eine Torte gekriegt«, sagte der Nordkarl, den Korab als mögliches Gegenüber vorerst an die erste Stelle setzte.

»Auch super«, erwiderte Korab und bestärkte sich gleichzeitig darin, dass es gut und richtig gewesen war, diesen Wortsaurier zweimal hintereinander zu bemühen. Super zu sagen oder in den letzten öffentlichen Zellen zu telefonieren verstand Korab als anachronistische Akte, als Mini-Expeditionen in die Schutzräume seiner Vergangenheit. Dort war es angesichts geringerer Lebenstempi noch ein wenig leichter, dem virtuellen Sog zu widerstehen, in dem der Rest der Menschheit herumgewirbelt wurde.

»Wie man’s nimmt«, sagte der Nordkarl.

»Dann nehmen wir es doch einfach leicht«, schlug Korab vor.

»Ja. Das kann ich mir vorstellen. Das hättest du gerne«, grinste es durch den Äther. »Aber du wirst dich noch wundern.«

»Wieso?«

»Hast du schon einmal einen Zweihunderter-Nagel gesehen?«

»Du meinst so einen Zimmermannsnagel mit zwanzig Zentimer Länge?«

»So in etwa …«

»Ja. Mit solchen Nägeln haben ein Freund und ich ein Baumhaus gebaut.«

»Dann weißt du ja, wie sowas ausschaut.«

»Ja, ungefähr. Aber wieso sollte ich das so genau wissen?«

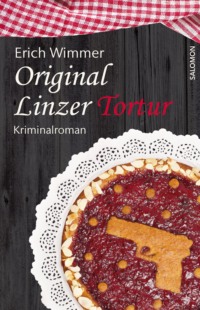

»Weil dir wer eine Linzer Torte mit einem Zweihunderter-Nagel mitten auf deine Gartentür genagelt hat. Samt Karton. Der Nagel ist durch die Pappe, die Torte und das Holz gegangen und schaut mit der Spitze wieder raus.«

Der Pegel von Korabs Selbstwert, einem pfützenförmigen Himbeerpudding, sank um mehrere Zentimeter nach unten. Die scharfe Spitze des Zweihunderter-Nagels hatte nicht nur Holz und Tortenmasse durchstoßen, sondern auch ein paar von Korabs äußeren Seelenlamellen. Solche Wunden waren furchtbar, weil sie sich kaum behandeln ließen. Nur das Selbst konnte sich selbst verarzten, fand aber oft genug weder das richtige Werkzeug noch die genaue Stelle, an der seine fragile Oberfläche verletzt worden war.

»Ja, da schaust du«, sagte der Nordkarl, dem Korabs spürbare Betroffenheit ganz offensichtlich einen Moment der Genugtuung bescherte.

»Jemand hat eine Linzer-Torte an meine Gartentür genagelt?«, versuchte Korab, mithilfe einer Zusammenfassung wieder auf Touren zu kommen.

»Zuerst haben wir geglaubt«, fuhr der Nordkarl fort, »das ist dein neuer Postkasten. Sowas Extrawitziges. Bei Künstlern weiß man ja nie, was denen noch alles einfällt. Aber wie dann einer genauer geschaut hat, haben wir gesehen, was los ist. Ja, und weil du wieder einmal nicht da warst, ruf ich jetzt an. Weil sowas ist ja nicht normal. Nicht einmal bei einem Künstler, oder?«

»Nein, ganz bestimmt nicht«, bestätigte Korab, ohne auf den versteckten Vorwurf einzugehen. »Und was glaubst du, Karl … hat sich da jemand einen rustikalen Scherz erlaubt?«

»Scherz war das garantiert keiner.«

»Sondern?«

»Eine Kriegserklärung.«

»Wie bitte?«

»Du hast schon richtig gehört.«

»Aber Karl«, echauffierte sich Korab, »wer bitte soll denn wem den Krieg erklären?«

»Die Sinti uns.«

Die Sinti uns echote es tief und furchtbar durch Korabs tiefer gelegenen Bewusstseinshöhlen, aus denen er gerade eben mühsam herausgekrochen war, nachdem er dort in den Erinnerungen an Doktor Gruber gestöbert hatte. Der Nordkarl hatte seinen Sündenbock gefunden. Ein kleines Volk von Menschen, das der Wahnsinn des Zweiten Weltkrieges beinahe ausgerottet hätte.

»Und wieso sollten die Sinti gerade uns den Krieg erklären?«, wollte Korab wissen.

»Weils uns weghaben wollen vom See«, antwortete der Nordkarl. »Die wollen unsere Stellplätze übernehmen, ganzjährig. Aber da haben sie sich geschnitten. Wir gründen jetzt eine Bürgerwehr.«

»Wir haben Frühling«, gab Korab zu bedenken. »Im Frühling sind die Sinti ja noch nicht einmal da. Die kommen doch erst im Sommer.«

»Aber die Vorhut haben sie schon hergeschickt«, entgegnete der Nordkarl unbeirrt. »Und wenn die heute Torten an die Türen nageln, dann nageln sie morgen unsere Katzen und Hunde an. Aber das wird nicht passieren, Korab, weil wir uns wehren. Charaschó?«

»Was heißt das?«

»Ob du es verstanden hast, will ich wissen!«

»Ja«, gestand Korab, »ich hab verstanden, was du verstehst.«

»Und wann schaust du dir die Sauerei an?«, fragte der Nordkarl.

»Wenn möglich, heute noch. Sonst in den nächsten Tagen.«

»Sollen wir es stecken lassen?«

»Was?«

»Den Nagel und die Torte an deiner Tür.«

»Geht das, dass du irgendwas davor hängst? Oder etwas so hinstellst, dass es nicht jeder gleich sieht? Andere Passanten müssen das nicht unbedingt mitkriegen.«

»Geht klar.«

»Danke, Karl. Du hast was gut.«

»Aber keinen von deinen öligen Fischen. Mit denen kannst du gleich abfahren.«

»Mir fällt garantiert was Adäquates ein«, versprach Korab. Er verabschiedete sich, speicherte die Nummer des Nordkarls und bereute noch in der nächsten Sekunde das Wort adäquat. Solche abgehobenen Wortbrocken waren Gelee Royal für die Klischeebären unter den Dauercampern. Neben seinen unsteten Arbeitszeiten, dem Gitarrengeklimper, dem Buchfimmel und den beiden schmalen Stahlplastiken waren seine Fremdwortanfälle mitverantwortlich dafür, dass Korab in seiner Wahlheimat, dem kleinen Dorf am Pichlingersee, als Künstler wahrgenommen wurde. Für den Nordkarl und Korabs zweiten unmittelbaren Parzellennachbar, den Westkarl, war das Wort Künstler ein ganz besonders lustiger Spaß. Beide benutzten es vorwiegend dann, wenn er in seinem winzigen Garten war und keine andere Wahl hatte, als mit anzuhören, was auf der anderen Seite der Thujenhecke besprochen wurde. In solchen Momenten, die gottlob selten waren, zogen der Nordkarl und der Westkarl das ü in Künstler derart hingebungsvoll in die Länge, dass Korab unweigerlich an den Maiszünsler denken musste, einen winzigen, aber effektiven Schädling im Ackerbau. Manchmal, wenn er in der rostigen Freiluftbadewanne hinter seinem Wohnwagen saß, von seinen Kopfhörern geschützt, und stundenlang in einem dicken Roman las, empfand er sich tatsächlich als Fremdkörper in dieser Miniaturwelt, als Kuckucksei, das sich selbst an einen Ort gelegt hatte, wo außer Leviten nur Gratiszeitungen gelesen wurden.

Jemand hat eine Linzer-Torte an deine Gartentür genagelt. Dieser Satz ragte wie ein mächtiger Eiszapfen vor Korab aus dem Boden. Ein kaltes, unnahbares Glitzern, das gleichzeitig einen anziehenden Magnetismus verströmte. Wer war dieser Jemand, der eine solche Idee nicht nur ausbrüten, sondern auch so in die Tat umsetzen konnte, dass niemand am Campingplatz etwas davon mitbekam? In dieser Jeder-schaut-auf-jeden-Atmosphäre war es sogar für eine Wanzenfamilie kaum möglich, unbemerkt von einem Busch zum anderen zu übersiedeln. Irgendein Dauercamper hatte seine Teleskopohren immer durch die Hecken geschoben und seine Aufmerksamkeit wie ein Geflecht aus unsichtbaren Schlingen auf die schmalen Wege gebreitet. Dass es bei dieser lückenlosen Überwachung einem Fremden gelungen war, unbeobachtet eine Torte an eine Gartentür zu nageln, noch dazu mit einem derart klobigen Nagel, umgab diesen Jemand in Korabs Vorstellung mit der Aura eines Geistes. Wer war dieser Geist? Korab wusste nur ein einziges Faktum mit Sicherheit: Die Sinti kamen nicht in Frage. Er kannte diese Menschen und ihren scheuen Blick. Wenn sie während der Sommermonate am Parkplatz zwischen den Pappeln ihre Limousinen und Großraumwohnwägen abgestellt hatten, dann schauten sie nicht einmal versehentlich in die Richtung der anderen Campingplatzbenutzer. Nur ja nirgends anecken. Das war ihre Devise. Die Sinti wollten durchatmen und Kraft schöpfen für ihr kräftezehrendes Dauernd-auf-Achse-Sein, das nichts anders war als eine permanente Fluchtbewegung. Für Isonzo, der sich ebenfalls als Nomade begriff, waren sie Schicksalsgenossen, denen er ein Mal im Jahr, unterstützt von Korab, zwei Kartons voller geräucherter Donaufische als Willkommensgeschenk brachte. Bei dieser Gelegenheit kam man vor allem mit den Männern ins Gespräch und erfuhr, wie schwierig es geworden war, in Mitteleuropa Stellplätze für einen ganzen Clan zu finden. Und war dann endlich ein halbwegs passabler Ort entdeckt, dann versuchte man, dort möglichst wenig aufzufallen, um bitte, wenn machbar, auch in den nächsten Jahren noch geduldet zu werden. Dass die Sinti unter diesen Vorzeichen eine derart schroffe und bizarre Aktion gesetzt hatten, hielt Korab für absurd. Die gekreuzigte Torte musste das Werk eines Einzeltäters sein.

Wieso sollte dieser anonyme Gartentürverzierer nicht aus der Siedlung stammen? Oder vorhaben, in selbige einzuziehen? Seit Jahren war die Nachfrage nach Stellplätzen weitaus höher als das Angebot. Wer einmal drinnen war, baute sich ein und vererbte den Bunker an seine Kinder und Enkel. Nur Typen, die weder Kinder noch Verwandte hatten, würden sich vielleicht zu einem Abgang bewegen lassen. Vorausgesetzt, man machte ihnen mit einem gewissen Nachdruck deutlich, dass sie nicht in diese Umgebung passten.

Korab, der noch immer vor dem Automaten stand, steckte sein iPhone zurück in die Jackentasche und blickte erneut ins Innere des sperrigen Kastens. Die bunt glitzernden Schokostreifen und Müsliriegel erinnerten ihn daran, dass er noch kein Gastgeschenk für Herrn Scheuz besorgt hatte. Was bringt man einem Neunzigjährigen, der sich bereit erklärt hat, seine kostbare Zeit einem Historiker zu opfern?

Nachdenklich ging Korab über das Bahnhofsgelände und blieb vor einem Kiosk stehen. Dort kaufte er eine kleine Sonnenblume für Herrn Scheuz. Die Blume züchten, die Blume ernten, sie hierher bringen, lagern und präsentieren; das alles stand in einem guten Verhältnis zum Endpreis und zur Größe der erzielbaren Freude beim Beschenkten. Korab beschloss, bei seiner Rückfahrt noch eine zweite Van-Gogh-Rakete zu erwerben. So nannte Korab bei seinen Museumsführungen die von van Gogh gemalten Sonnenblumen. Anita würde sich freuen.

8

»An den Schnauferl erinnere ich mich noch so gut, als ob es gestern gewesen wäre«, sagte Herr Oberstudienrat Franz Scheuz, nachdem Korab an einem einfachen, sehr sauberen Küchentisch Platz genommen hatte.

»Wissen Sie«, fuhr der alte Mann fort und sah dabei seinem Gast bedeutsam in die Augen, »der Herr Gruber war ja eine imposante Erscheinung. Nicht von der Größe her, da war er eher klein. Aber was der Mann gewusst hat, das war das eigentlich Hervorragende. Ich erinnere mich heute noch, wie er griechisch deklamiert hat. Da hat er sich vor uns hingestellt wie der Odysseus persönlich, und so hat er auch vorgesprochen, auswendig und seitenweise hat er die Odyssee hergesagt, und wir haben ihn angefeuert. Bitte Herr Professor, haben wir gesagt, mehr. Und er hat sich hineingesteigert, dass es nur so eine Freude war … jaja, der Schnauferl. Der Spitzname kam daher, weil er immer so geschnauft hat, wenn er ins Unterrichtszimmer gekommen ist. Weil er hat ja an mehreren Linzer Schulen unterrichtet, und da ist er ständig hin und her. Und wenn er dann da war, da hat er schwer geatmet und deswegen auch sein Spitzname.«

»Er war also sehr beliebt bei den Schülern?«, fragte Korab.

»Aber wie«, sagte Franz Scheuz auf, »wir haben uns auf seine Stunden immer schon vorher gefreut. Weil wir haben gewusst, wenn der Schnauferl kommt, dann wird’s lebendig. Der Schnauferl hat nicht von oben herab doziert wie die anderen Lehrer, der hat sich zwischen die Schüler gestellt und dann ist es losgegangen. Er war ungeheuer belesen, hat Geschichte und Geographie unterrichtet und ist auch selbst sehr viel gereist. Zum Beispiel zum Vesuv. Wenn der Schnauferl vom Vesuv erzählt hat, dann hat man den heißen Atem des Vulkans direkt gespürt. Mich gruselt’s heut noch, wenn ich daran denk’, und am liebsten wären alle aus der Klasse gleich aufgestanden und zum Vesuv gereist.«

»Wie war es dann möglich«, fragte Korab, »wenn ihn alle Jugendlichen an der Schule so gerne gehabt haben, dass er gerade von seinen eigenen Schülerinnen denunziert wurde?«

»Ja, mei«, seufzte Herr Scheuz tief, »das war alles ganz furchtbar. Weil die Mädchen haben nicht gewusst, was sie da anrichten. Die wurden, wie man halt so sagt, instrumentalisiert. Weil der Herr Gruber hätte nie, niemals auch nur ein Mädchen unsittlich berührt. Sowas war vollkommen ausgeschlossen bei ihm. Aber die Nazis haben halt einen Grund gebraucht. Und deshalb haben auch ganz bestimmte, mit dem Regime sehr enge Familien und einer der Lehrer diese Mädchen angestiftet. Da, das ist er …«

Franz Scheuz hatte mehrere alte Mappen zwischen sich und Korab gelegt, zog jetzt ein Bild aus einer und legte es zwischen sich und den Historiker, der sein Glück kaum fassen konnte.

»Woher haben Sie diese Aufnahmen? Haben Sie mehr davon?«

»Freilich«, sagte Herr Scheuz, »nämlich deswegen, weil ich einer der ersten war, die damals schon einen Fotoapparat besessen haben. Eigentlich hat er meinem Vater gehört, der war ein Apotheker, der sich mit solchen Dingen schon sehr früh beschäftigt hat. Aber er hat halt auch mich dazu angehalten. Bua, hat er immer gesagt, interessier dich für alles. Du weißt nie, was du später einmal brauchen kannst. Und so habe ich halt angefangen mit dem Fotografieren.«

»Und haben Sie auch Klassenfotos gemacht?«, fragte Korab gespannt.

»So oft ich können hab«, sagte Herr Scheuz, griff in eine andere Mappe und breitete diverse Fotos am Küchentisch aus. Diese unerwartete Bilderflut animierte Korab zu weiteren Fragen.

»Kennen Sie zufällig eine gewisse Frau Lotte Wagner, geborene Löhnlein?«

»Die Lotte?«, fragte Herr Scheuz beinahe belustigt. »Freilich kenn ich die Lotte. Ich war ja sogar, wenn man das so sagen darf, ein wenig mit ihr befreundet. Wir waren beide in der Katholischen Jugend. In dieselbe Klasse sind wir aber nicht miteinander gegangen. Sie ist jünger und war ein paar Klassen unter mir. Aber mir ist sie halt aufgefallen, weil sie so eine schöne Stimme gehabt hat, wenn wir unsere Kirchenlieder gesungen haben. Besonders ein Lied ist mir in Erinnerung geblieben.«

Plötzlich fing Herr Scheuz an zu singen: »Meerstern, ich dich grüße …«

Das Lied war so einfach, wie Herr Scheuz gläubig war und liebenswürdig. Diese kleine Welt, in der sich dieser großartige alte Mann eingerichtet hatte, fühlte sich für Korab an wie ein Paradiesgärtlein. Herr Scheuz war auf eine atemberaubende Weise fähig, sich mit dem Göttlichen zu verbinden. Sein Glaube war schlicht, stark und unverbrüchlich. Für ihn gab es irgendwo im Universum etwas Großes, Einzigartiges, das etwas derart Kleines und Zufälliges wie die Menschen bedingungslos liebte.

Korab beneidete Herrn Scheuz um diesen Schatz. Er selbst war leider noch nicht so weit. Obwohl ihm in letzter Zeit ein paar spirituelle Vorwärtsschritte gelungen waren – besser gesagt Schrittchen. Zum Beispiel in Momenten der Dankbarkeit. Da hatte er ein paar Mal sein selbsterfundenes Albuje-Gebet gemurmelt. Allah-Buddha-Jesus – erbarmt euch unser. Es hatte leidlich funktioniert und ihn vorübergehend beruhigt, aber letztendlich fehlten ihm Vorbilder wie Herr Scheuz und ihre spirituelle Konstanz. In der Campingplatzsiedlung, in der Korabs Wohnwagen stand, gab es nur metaphysische Nullstellen, allen voran der Westkarl und der Nordkarl. Beide waren auf ihre Weise hilfsbereite Frühpensionisten, aber sie verbrachten ihr Leben ausschließlich mit Werkzeugen und manuellen Tätigkeiten. Nach einem Hammer gefragt stellten sie ihm sofort mindestens drei verschiedene Modelle bereitwillig zur Auswahl. Aber sobald er ihnen gegenüber ein Wort wie Gott fallen ließ, sahen sie ihn an wie einen Feind, der ihnen eine Handgranate zwischen die Füße gerollt hatte, von der keiner wusste, wann sie hochgehen würde. Auch deswegen war er vor Kurzem im Kloster von Wilhering gewesen, um sich einmal, völlig unverbindlich, nach dem Konzept des »Klosters auf Zeit« zu erkundigen. Er war sich sicher, dass er mit gläubigen Menschen im Umfeld leichter und schneller spirituelle Fortschritte erzielen würde als so ganz alleine zwischen Handwerkern, die nicht einmal an Thor, sondern ausschließlich an seinen Hammer glaubten.

»Oft, wenn wir ein schönes Kirchenlied gehört haben«, sprach Herr Scheuz weiter, nach seinem wunderbar einlullenden Singsang, »dann hab ich nachher meine Geige geholt und versucht das Lied nachzuspielen. Und dann hat die Lotte gesungen. Zusammen mit ihrer besten Freundin, der Martha. Da, schauen Sie, Herr Professor, da sieht man die beiden.«

Herr Scheuz rückte eine Schwarzweiß-Fotografie Richtung Korab und tippte mit seinem Zeigefinger auf zwei Mädchen in langen Röcken, von denen die eine etwas schelmisch blickte, während die andere versuchte, aus dem Blickwinkel der Kamera abzutauchen, weil ihr irgendetwas peinlich war.

»Sie haben die Lotte gern gehabt?«, sagte Korab halb fragend, halb feststellend.

»Das kann man schon so sagen, ja«, bestätigte Herr Scheuz.

»Haben Sie gewusst«, fragte Korab, »dass sie später einen Linzer Waffenhändler geheiratet hat?«

»Freilich«, gestand Herr Scheuz, »die Wege des Herrn sind unergründlich.«

»Und ihre Freundin, diese Martha«, begann Korab, »was hat die aus ihrem Leben gemacht?«

»Die war eine Gärtnerin, soweit ich weiß«, antwortete Herr Scheuz nachdenklich, »ich glaube irgendwo in Oberösterreich, aber fragen Sie mich nicht, wo genau … ich weiß nur eines bestimmt, sie und die Lotte, die waren damals unzertrennlich, die sind immer zusammengesteckt.«

»Wie hat denn die Martha noch geheißen?«, fragte Korab.

»Greisinger«, sagte Herr Scheuz, während Korab in sein Sudelbuch schrieb, »und mir scheint, die hat nie geheiratet, aber sie lebt schon noch. Weil beim letzten Klassentreffen waren die zwei noch dabei. Und sind wieder zusammengesteckt und haben getratscht wie damals in den alten Zeiten …«

»Aber Herr Scheuz«, sagte Korab, »Sie sind doch in eine andere Klasse gegangen? Wieso haben Sie dann die beiden getroffen?«

»Weil schauen Sie, Herr Professor. In unserem Alter sind ja von den einzelnen Klassen nur mehr wenige übrig oder überhaupt nur noch einer, so wie bei mir. Da zahlt sich das nicht aus, wenn sich nur ein paar treffen. Also treffen sich alle, die damals in die Bürgerschule in Linz gegangen sind.«

»Noch eine andere Frage, Herr Scheuz.« Korab tastete sich in tieferes Wasser vor: »Wissen Sie zufällig, wer die Mädchen waren, die den Herrn Gruber angezeigt haben?«

»Ja, freilich weiß ich das«, sagte der alte Mann und kramte wieder ein Foto hervor. »Es waren ja ihrer fünf daran beteiligt. Drei sind gestorben. Aber zwei davon leben noch, soweit ich weiß.«

»Waren die zwei auch bei den Klassentreffen?«, fragte Korab.

»Nein, die nicht«, entgegnete Herr Scheuz, »aber geredet haben wir schon über die, weil was die getan haben, also, so was vergisst man nicht, sein Lebtag lang.«

»Haben Sie von diesen Mädchen auch Namen und Fotos?«

»Klara Artner und Dorothea Porofsky«, sagte Franz Scheuz. »Ich hab ja ein fotografisches Gedächtnis. Das hat mir auch der Herr Gruber immer bestätigt. Scheuz, hat er gesagt, du wirst einmal ein Lehrer. Dich tun wir in die Pädagogische Akademie. Und Recht hat er g’habt. Weil ich hab mir immer schon leicht getan mit dem Rechnen. Drum bin ich auch ein Mathematiklehrer geworden. Da kommt er, der Rechenmeister, haben meine Schüler immer gesagt.«

»Und wenn Sie mit Herrn Gruber noch einmal reden könnten«, fragte Korab, während er beinahe krampfhaft in sein Sudelbuch schrieb, »was hätten Sie ihm da zu sagen?«

»Ja mei«, holte Herr Scheuz weit aus, »da geht einem so viel durch den Kopf. Ich bete heute noch oft für ihn. Weil das war ein Mensch, also Extraklasse. Sowas gibt’s nicht oft. Weil das Wort Held, das ist ja im Grunde genommen zutiefst fragwürdig. Aber manchmal gibt’s schon Menschen, die so etwas waren. Der Schnauferl war ein Held. Für mich steht das fest. Weil wie der sein Leben gemeistert hat, unter schwierigsten Bedingungen, also Hut ab. Das muss ihm erst wer nachmachen.«

In diesem Moment läutete es an der Haustür. Herr Scheuz hob verwundert seinen Kopf.

»Erwarten Sie jemanden?«, fragte Korab. Noch bevor er eine Antwort bekam, folgte dem Läuten ein Pochen, in das sich der Befehl »Aufmachen!« mischte. Korab erkannte die Stimme sofort und spürte augenblicklich, wie seine Herzkranzgefäße verdorrten. Herr Scheuz stand auf und sagte: »Moment, bitte. Ich komm ja schon.«

Noch zehn, vielleicht zwölf Sekunden, dachte Korab, nahm zwei Fotos vom Tisch, steckte sie in sein Sudelbuch, klappte es zusammen, stand auf, machte kehrt und öffnete das Küchenfenster, das auf den Garten hinausging. Mit einem Sprung war er am Sims, mit einem zweiten draußen auf einem schmalen Betonweg. Während er dort hockte und kurz überlegte, in welche Richtung er am besten sprinten sollte, hörte er das Klicken einer Waffe.

»Wenn du aufstehst, schieß ich dir ins Knie. Und wenn du sitzen bleibst, dann schieß ich dir ins Rückgrat. Und wenn du atmest, dann schieß ich dir in die Lunge.«

Das sind keine leeren Drohungen, schwang in der Stimme mit. Eine von Korabs schlimmsten Befürchtungen war Wirklichkeit geworden. Die in Aussicht gestellten Schüsse stammten aus dem Kehlkopf von Revierinspektor Horst Kahlmann, der zweiten Hälfte von Köhler & Kahlmann. Dieses Polizistenduo hatte es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Schleimkröte zu erschweren, die der Linzer Polizei immer wieder ins Handwerk pfuschte, indem sie sich als Privatdetektiv aufspielte und ständig dort herumkroch, wo sie absolut nichts zu suchen hatte.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.