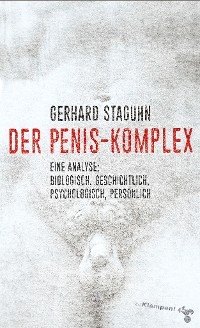

Kitabı oku: «Der Penis-Komplex», sayfa 4

Aus aggressiv-patriarchalischer Sicht verkörpern Krieger und Soldat den phallischen Mann schlechthin. Seine Selbstreduzierung auf die stets abschussbereite Phallus-Waffe geht, wie Klaus Theweleit in seinem Buch Männerphantasien (1977) überzeugend nachgewiesen hat, mit der Reduzierung der Frau auf die Vulva einher. Alle soldatischen Rohre, mit denen abgeschossen, also stellvertretend ejakuliert wird, zielen auf die als erdhaft vorgestellte ›Weib-Natur‹, wie sie sich für den Frontsoldaten in den feuchten, nassen, verschlammten und zuletzt verschlingenden Erd-Löchern des Grabenkriegs manifestiert. Der Aufmarsch einer Armee ist eine Art von kollektiver Dauererektion aller ihrer ›Glieder‹. Laut Theweleit berichtete der Psychoanalytiker Wilhelm Reich (1897 – 1957) aus seiner klinischen Praxis, »dass soldatische Männer tatsächlich oft unter Dauererektionen litten«. In logischer Konsequenz stirbt ein Soldat auch nicht, sondern er fällt. Doch fallen kann nur, was steht. Entspannung, also Erschlaffung, ist für den soldatischen Penis-Mann gleichbedeutend mit Kapitulation: jenes Sich-Ergeben, das im patriarchalisch geprägten Koitus keinesfalls vom Mann, aber dafür umso mehr von der Frau erwartet wird.

Der traditionelle Kanon der ›Männlichkeit‹, der bei uns bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gültig war, speiste sich dementsprechend aus dem Militärischen. Der ideale Mann (auch für die Frau) war der soldatische, freilich nicht in Gestalt von ›Schütze Arsch im letzten Glied‹– gemeint ist eigentlich: Schütze Arsch mit kleinstem Glied –, sondern in der des Offiziers. Der junge, fesche, immer etwas steife Leutnant in seiner stramm sitzenden, die Körperformen mitsamt den Geschlechtsteilen stark betonenden Uniform, erfreute sich bei Frauen jeden Alters und aller Gesellschaftsschichten besonderer Beliebtheit. Der soldatische Mann verkörperte Härte, Standhaftigkeit, Stehvermögen, Geradlinigkeit, Unbeugsamkeit und Durchsetzungsvermögen – alles Attribute, die auch den Phallus auszeichnen. Nach dem Zweiten Weltkrieg machten die deutschen Verlierer-Frauen keinen Hehl daraus, dass sie die amerikanischen Soldaten in ihren ›schneidigen‹, perfekt sitzenden Uniformen ungemein attraktiv fanden. Das hatte natürlich auch damit zu tun, dass die Amerikaner mit der phallischen Potenz des Siegers auftreten konnten, während den eigenen Männern nichts anderes übrig blieb, als ihre böse versengten Verlierer-Schwänze einzuziehen. Sie hatten den Kürzeren gezogen. Mit dem ›Kürzeren‹ ist nichts anderes als der kürzere Penis gemeint.

Der phallische Degen, die phallische Pistole, das phallische Gewehr und nicht zuletzt die zu Hochglanz gewichsten phallischen Schaftstiefel trugen zu allen Zeiten das Ihrige dazu bei, die Figur des Soldaten sexuell aufzuladen, gerade auch, was die latent-homosexuellen Aspekte der Kameradschaft in den Mannschaften betrifft. So verwundert es nicht, dass der Begriff ›Wichsen‹ (für Onanieren) in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs geprägt worden ist.

Die Penisbezogenheit des Mannes korrespondiert auf fast schon tragikomische Weise mit der Allgegenwart des Phallischen in der Welt. Der Penis, so meinte Sigmund Freud, »findet symbolischen Ersatz erstens durch Dinge, die ihm in der Form ähnlich, also lang und hochragend sind, wie: Stöcke, Schirme, Stangen, Bäume, und dgl. Ferner durch Gegenstände, die die Eigenschaft des In-den-Körper-Eindringens und Verletzens mit dem Bezeichneten gemein haben, also spitzige Waffen jeder Art, Messer, Dolche, Lanzen, Säbel, aber ebenso durch Schießwaffen: Gewehre, Pistolen und den durch seine Form so sehr dazu tauglichen Revolver. In den ängstlichen Träumen der Mädchen spielt die Verfolgung durch einen Mann mit einem Messer oder einer Schußwaffe eine große Rolle«. (Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse, Lizenzausgabe 1933, S. 165) Diskret umgeht Freud ein Faktum, das ihm als Sexualforscher zweifellos vertraut war: dass der Penis nicht nur einen »symbolischen Ersatz« in phallischen Gegenständen findet, sondern manche dieser Gegenstände sich für die Frau als praktische Masturbations-Instrumente geradezu aufdrängen. Freuds Diskretion mag auch der Grund dafür gewesen sein, dass er zwar »Stöcke, Schirme, Stangen« nennt, aber die dem Penis wesentlich ähnlicheren Gemüse- und Obstsorten geflissentlich übergeht, von der Vielfalt phallischer Wurstsorten ganz zu schweigen.

Stolz und Komik der Erektion

Woher kommt es eigentlich, dass ein nackter Mann, der stehenden Glieds im Raum steht, bei allem erektilen Begattungsernst einer gewissen Komik nicht entbehrt? Vielleicht, weil der nackte Mann, wenn er mit seinem Phallus posiert, nicht merkt, dass dieser, mehr als es dem Manne recht sein kann, mit ihm posiert. Da wedelt symbolisch der Schwanz mit dem Mann. Und hat, diese Urkomik verstärkend, ein nackt dastehender erigierender Mann nicht etwas von einem minimalistischen Kleiderständer? Wer hat als junger Kerl, als die Erektion noch steil nach oben zeigte, der Geliebten nicht dadurch zu imponieren versucht, dass er die soeben ausgezogenen Kleidungsstücke an seinen Ständer hängte – und dieser spielend der Last widerstand. Besonders gut machte sich ein Hut, vielleicht auch deshalb, weil der Hut in der Traumsymbolik selbst für den Penis steht. Doch am komischsten wirkt ein nackter Mann mit Erektion, sobald er damit den Raum durchquert: Dann trägt er seinen Phallus wie eine Pflugschar vor sich her.

Im Gegensatz zum abstehenden steifen Penis ist der schlaff hängende überhaupt nicht komisch. Er ist nicht mal obszön. Ihm fehlt die Komik des Obszönen, die Obszönität des Komischen. Das gilt zumindest für den privaten Raum. Ja es gilt selbst für den halbprivaten Raum, etwa dem einer öffentlichen Sauna oder eines Nacktbadestrands. Dort tummeln sich schlaffe Penisse zuhauf, ohne dass sie das öffentliche Ärgernis oder gar einen Menschen erregen würden; sie wirken auf geradezu biedere Weise natürlich, also nicht obszön, und – wie alles Natürliche – unkomisch. Aber wehe, es ließe sich ein schlaffer Penis unter lauter bekleideten Menschen sehen, indem er aus dem offenen Hosenschlitz ragte! Mann und Penis wären der Lächerlichkeit preisgegeben.

Es ist schon bemerkenswert, dass sich ein und derselbe Körperteil von dem Moment an nicht mehr öffentlich zeigen darf, da er ein paar Zentimeter größer wird und sich dabei aufrichtet. Ab einem bestimmten Aufrichtungsgrad gilt er als pornografisch und darf zum Beispiel in jugendfreien Filmen nicht gezeigt werden. Auch in einer öffentlichen Sauna oder am Nacktbadestrand sind Erektionen tabu, wenngleich diese an sich harmlose Erscheinung am männlichen Körper für niemanden eine Gefahr darstellt. Auch ein erigierender nackter Mann bleibt ein nackter Mann. Tatsächlich aber wird so getan, als mutiere er zu einem Schrecken erregenden – oder schrecklich erregenden – Monster. Eigentlich ist nicht die Erektion das Problem, sondern das männliche, insgeheim mit Gewalttätigkeit in Verbindung gebrachte Begehren, das sie überdeutlich und irgendwie bedrohlich zum Ausdruck bringt. Die Frauen sind in dieser Hinsicht fein raus: Falls ihnen danach ist, können sie sich in der Sauna oder am Nacktbadestrand ganz entspannt ihren sexuellen Fantasien hingeben, ohne dass ihr Körper sie auf obszöne Weise verraten würde. Die Frau kann ihre Geilheit – und ebenso ihre Frigidität – sehr gut verheimlichen.

Nun wurde schon mehrmals das Wort ›obszön‹ gebraucht, aber was ist eigentlich mit diesem Begriff gemeint? Verbirgt sich in ihm womöglich das lateinische Wort scena (= Szene), und zwar in dem Sinn, dass etwas, das im privaten Raum ganz natürlich scheint, in dem Moment Anstoß erregt, da es sich öffentlich präsentiert, also in Szene setzt? So wurden zum Beispiel jene Szenerien im antiken römischen Theater als ›obszön‹ bezeichnet, bei denen sich die Schauspieler, etwa zum Fest der Flora, Riesenphalli aus Leder umbanden und ›auf offener Szene‹ allerlei derb-sexuellen Schabernack trieben. Doch das Wort ›Szene‹ führt uns auf eine falsche Fährte. Tatsächlich leitet sich das Wort obszön nicht von scena, sondern von caenum ab, was Schmutz, Schlamm, Kot und Unflat bedeutet. Obszön ist, was uns abstößt, wobei stets eine dreifache Abneigung gemeint ist: eine körperliche, ästhetische und moralische. Obszön ist, was allgemein als hässlich, unsittlich und eklig empfunden wird. Und das ist meistens dann der Fall, wenn das Sexuelle den privat-intimen Raum verlässt; dieser ist die einzige Bühne, auf der Obszönität inszeniert werden kann, ohne obszön zu sein. Darin zeigt sich die Ambivalenz des Obszönen: In allem Abstoßenden schlummert eben auch eine anziehende Kraft, die nur einer entsprechenden Intimsphäre bedarf, um wirksam zu werden. Das Obszöne ist das Anziehend-Abstoßende.

Wegen seiner gewitzten Biomechanik zählt der Penis zweifellos zu den originellsten Organen, die die Natur hervorgebracht hat. Seine Verwandlungsmacht hat etwas von Zauberei oder zumindest von der Illusionskunst des Varietés. Der Vorgang verblüfft, ohne dass man ihn für einen Bluff halten müsste. Der Penis führt eine Doppelexistenz; er ist ein Zwitterwesen und gleicht darin weniger einem halbseidenen, mit Tricks arbeitenden Varieté-Künstler als einem Schauspieler, dessen Kunst ja ebenfalls darin besteht, zwei Geschöpfe in einem zu sein. Der Penis, so könnte man sagen, hat eine starke Neigung für die Schaubühne. Dieser zwittrige Mime beherrscht die Fähigkeit, je nach Bedarf seine Gestalt und damit seinen Charakter zu ändern, sich abwechselnd zu entpuppen und zu verpuppen, zwischen Sein und Schein zu wechseln in der Art des Gauklers und Maskenspielers.

Vielleicht darf man sogar die Behauptung wagen, dass der Penis in seiner zwittrigen Lust zum Masken- und Schauspiel das Zwitterwesen der männlichen Homosexualität verkörpert. Der weiche, schlaff hängende Penis erscheint in seinem ganzen Habitus eher weiblich als männlich, zumindest im Gegensatz zu seiner steifen, aufgerichteten Gestalt, die männlicher nicht sein könnte. Und so korrespondiert das Zwitterwesen des Penis mit dem Zwitterwesen der Schauspielkunst, die wiederum mit dem Zwitterwesen der Homosexualität korrespondiert. Auch Homosexuelle wechseln gern von weiblicher zu männlicher Rolle, wie ja überhaupt bei vielen eine starke Neigung zum Schauspiel, zu Maskerade und Kostümierung zu beobachten ist. Aus all dem wäre der (freilich nicht ganz ernstzunehmende) Schluss zu ziehen, dass der Penis, seinem komödiantischen Doppelwesen gemäß, ein Homosexueller ist. Damit stünde er in schönstem Einklang mit der in jedem heterosexuellen Mann schlummernden Liebe zum eigenen Geschlecht.

Mit etwas Übertreibung könnte man beim Anblick einer zügig sich entfaltenden Erektion nicht nur von einem Schauspiel, sondern von einem Mysterium sprechen – wenn man nicht wüsste, wie eine Erektion rein biomechanisch funktioniert, nämlich ziemlich einfach. Die Biologie spricht von einer reflektorischen Anschwellung, Aufrichtung, Vergrößerung und Versteifung des männlichen Glieds durch Blutzufuhr in dessen Schwellkörper bei gleichzeitig vermindertem Abfluss des Bluts. Man kennt diesen Effekt von am Boden liegenden Gartenschläuchen: Diese richten sich auf und wedeln schwanzartig in der Gegend herum, sobald mehr Wasser in sie einschießt, als an der Öffnung entweichen kann. Wie der unter Überdruck stehende Gartenschlauch, so scheint auch der sich in Erektion befindliche Penis ein Eigenleben zu führen. Und in gewisser Weise stimmt das auch. Er versteift sich ja nicht durch den Willen seines Eigentümers, und ist durch diesen auch nicht zu kontrollieren. Gegenüber dem Mann hat der Penis auf dem Gebiet des Sexus immer das letzte Wort – und eigentlich auch das erste. Wohl deshalb sind die Männer geneigt, in Sexualdingen jede Verantwortung für dieses eigenwillige und eigenständige Lebewesen zwischen ihren Beinen abzulehnen.

Wegen seiner Fähigkeit zur Eigenbewegung hat der Penis in der Tat etwas von einem primitiv gebauten Weichtier. Es kann anschwellen und sich dabei langsam aufrichten, wobei es sich pulsierend und nach oben schraubend um seine Basis dreht. Es kann auf verzückende Weise in Zuckungen verfallen, kann einfache Schlenkerbewegungen ausführen oder wie zustimmend nicken. Es kann sich erschöpft niederlegen und in sich zurückziehen, ›einen auf introvertiert oder beleidigt machen‹, um sich kurz danach erneut aufzurichten und in freudiger Erwartung dazustehen – gewissermaßen ein mit sich selbst wedelnder Schwanz. Auch das Skrotum zeigt diese Lebendigkeit, allerdings weniger augenscheinlich. Man muss schon genauer hinsehen, um zu bemerken, wie sich die Hoden in sanftem Fließen gegeneinander bewegen wie kleine, in ein Täschchen eingeschlossene Tiere.

Manchmal steht der Penis völlig unmotiviert einfach so in der Gegend herum, zumeist morgens beim Aufwachen, ohne dass der dazugehörige Mann eine sexuelle Erregung verspürte. Das nennt man salopp eine Morgenlatte. Hierfür reicht der mechanische Druck der vollen Harnblase gegen die Prostata. Nicht selten führt das dazu, dass, spätestens unter der Morgendusche, die Erregtheit des Penis auf den Mann überspringt. Dann, so könnte man sagen, wird der Mann von seinem eigenen Penis verführt.

Dies alles bedenkend, erscheint der Penis als jenes Körperglied des Mannes, dem man fast schon eine Art von Charisma zusprechen möchte. Dieses fließt ihm freilich erst im Anschwellen, Versteifen und Aufrichten zu. ›Charisma‹ meint ja ursprünglich nichts anderes als eine Gnadengabe, wie sie etwa einem religiösen Propheten oder weltlichen Herrscher von Gott als eine Art göttliche Berufung zuteil werden kann. Die Erektion ist das Charisma des Penis, sie ist seine auf Hingabe zielende Begabung, seine Berufung. Umso schwerer wiegt sein Versagen. Es vernichtet schlichtweg das Männlichste am Mann.

Viertes Kapitel

Der berühmteste Penis der Kunstgeschichte

Der Penis hat, in der Art des altrömischen Gottes Janus, zwei Gesichter: ein langweiliges, weil schlaff hängendes, und ein aufregendes, weil markant aufragendes. Dieses Vermögen, sein Gesicht – und damit seinen Charakter – von Grund auf und je nach Bedarf zu wechseln, verleiht ihm nicht nur Charisma, sondern auch einen Hauch von Geheimnis. Denn jedes Geheimnis ist janusköpfig.

Umso erstaunlicher, dass der Penis es allein in Gestalt des schlaffen Würstchens zu ästhetischem Ruhm gebracht hat. Phalli kommen, zumindest seit der griechischen und römischen Antike, in der abendländischen Bildenden Kunst nicht vor. Selbst der patriarchalische Wahn der alten Griechen ging nicht so weit, den idealen nackten Männerkörper, der für sie ohnehin ein Knabenkörper war, mit erigiertem Penis darzustellen. Zumindest sind solche Werke nicht überliefert. Hingegen gibt es unzählige antike Darstellungen von Phalli, mit denen göttliche oder halbgöttliche Gestalten im Gefolge des Weingottes Dionysos ausgestattet sind, voran der bocksfüßige Hirtengott Pan oder die Fruchtbarkeitsgötter Priapos, Satyr und Silen.

Die klassischen griechischen Darstellungen von nackten Göttern und Heroen, etwa eines Ares, Herakles, Theseus oder Achilles, zeigen nicht nur keinen Phallus, sondern lassen den Heldenpenis knabenhaft klein, ja geradezu winzig erscheinen. Dem Heroismus des Helden tut das keinen Abbruch. Der Held selbst ist die Erektion; er verkörpert das Phallische in Gestalt des Kämpfers und Kriegers. Das ist auch der Grund, wieso der antike griechische Heros fast ausnahmslos nackt dargestellt wird: Man erkennt ihn an seinen typischen Waffen-Insignien und an seiner Nacktheit. Das ist insofern verwunderlich, als der nackte Körper so gar nicht zum Krieger passt; diesen verlangt es nach einer schützenden Rüstung.

Die Darstellung eines nackten Mannes mit erigiertem Penis verbietet sich in der Kunst, und dies gewiss nicht nur aus Gründen der Scham, sondern ebenso aus Gründen der Ästhetik. Nicht, dass der Phallus an sich hässlich wäre, nein, er kann sogar schön oder zumindest wohlgestaltet sein. Doch selbst der schönste und stolzeste Phallus würde die nackte männliche Gestalt, gerade wo sie als Skulptur ein klassisches Ideal verkörpern soll, ins Lächerliche ziehen. Nicht nur, dass der Anblick Anstoß erregte – der harmonische Gesamteindruck der Figur wäre auf groteske Weise gestört. Denn das Groteske ist letztlich nichts anderes als entstellte Harmonie. Diesen verzerrenden, die Harmonie störenden Effekt kennt man auch von stark abstehenden Ohren, zu Berge stehenden Haaren oder extrem großen Nasen. An einem Körper darf nichts übermäßig abstehen, wenn er dem herrschenden Schönheitsideal entsprechen soll.

Das Groteske ruft im Betrachter drei grundlegende Reaktionen hervor, die sich mit unserem ästhetischen Empfinden nur schwer vereinbaren lassen: Zuerst ein Erstaunen, das sich bis zum Erschrecken steigern kann, dann ein Gelächter, das sich mit Hohn und Spott vermischt, und schließlich ein Abscheu, der im Ekel endet. Gewiss, das Groteske im Allgemeinen und die Groteske im Besonderen sind der Kunst nicht fremd, doch ein Künstler, der mit seinem Werk weder Erschrecken, noch Gelächter und vor allem keinen Ekel erzeugen will, wird das Groteske meiden.

Der steife, grotesk abstehende Penis störte aber nicht nur das äußere Gleichmaß der Figur, sondern er zerstörte über die männliche Geilheit, für die er steht, auch ihr inneres Gleichgewicht. Dem Bild oder der Skulptur eines nackten erigierenden Mannes fehlte jedes Geheimnis. Vom Geheimnis aber lebt alle zählende Kunst. Kunst ist Illusion – und das Geheimnis ist die höchste Form der Illusion. Eine Erektion jedoch ist die Desillusionierung schlechthin. Bei der künstlerischen Darstellung eines nackten Mannes mit erigiertem Penis wüsste man sofort alles über den momentanen inneren Zustand des Dargestellten: Der Mann ist geil, und sonst nichts. Da ist kein Platz mehr für Geheimnis und Illusion.

Daraus folgt mit zwingender Notwendigkeit, dass eine künstlerisch ernstzunehmende Darstellung des nackten männlichen Körpers keine Erektion erlaubt. Das Männlichste am Mann wird von den Musen, den Hüterinnen einer harmonischen Ordnung, entschieden zurückgewiesen. Vom Phallus wenden sie sich ab mit Grausen. Hinzu kommt, dass der öffentliche Raum, zu dem auch die Räume der Museen zu zählen sind, den Phallus trotz allgemeiner Sexualisierung unseres Alltags nicht duldet. Ein erigierter Penis hat noch immer das Potential, zu erregen – voran das öffentliche Ärgernis.

Selbst ein großer schlaffer Penis ist aus ästhetischen Gründen in der Kunst problematisch; auch er stört die Harmonie des nackten Männerkörpers, wenn auch weniger massiv als ein erigierter. Dies mag auch der Grund sein, wieso man es in der Kunstgeschichte bei Darstellungen nackter Männer fast ausnahmslos mit bescheidenen Knabenpenissen zu tun hat. Eine berühmte Ausnahme stellt Albrecht Dürer (1471 – 1528) mit seinem kleinformatig gezeichneten Selbstporträt als Akt dar, von ihm selbst als »nackett pild« bezeichnet. Das zweifellos sehr intime Selbstbildnis zeigt uns das beachtliche Gemächt des genialen Künstlers – in schlaffem Zustand, versteht sich. Das Kunstwerk besticht durch seine natürliche, völlig unverkrampfte Schamlosigkeit. Man fragt sich, ob diese zu halten gewesen wäre, wenn Dürer sich mit erigiertem Penis gezeichnet hätte. Ein Tabubruch war es so oder so. Das wusste auch Dürer, weshalb er dieses kleine, aber ausdrucksstarke Werk nie aus den Händen gab.

An Dürers Tabubruch wagte sich die bildende Kunst erst wieder an der Wende zum 20. Jahrhundert heran, allerdings mehr von der weiblichen Seite her, wenngleich ein Maler wie Egon Schiele (1890 – 1918) immerhin einige Selbstbildnisse als nackter Mann mit schlaffem Penis geschaffen hat. Hingegen zeigt Schiele – wie auch sein Lehrer Gustav Klimt (1862 – 1918) – in meisterhaften Zeichnungen und Skizzen masturbierende Frauen in Serie, doch niemals sexuell erregte Männer! Denn anders als beim Mann, bleibt der Körper einer sexuell erregten Frau äußerlich weitgehend unverändert, weshalb es, die Ästhetik des nackten Frauenkörpers betreffend, vollkommen unerheblich ist, ob ein Künstler eine sexuell erregte oder sexuell unerregte nackte Frau darstellt. Ihre Nacktheit ist in beiden Fällen die gleiche. Beim Mann hingegen stört auf einmal ein sperrig sich ins Blickfeld drängender, den Blick absorbierender Gegenstand.

Von den großen Malern der jüngsten Moderne hätte man am ehesten einem Lucian Freud (1922 – 2011) zugetraut, dass er in der einen oder anderen seiner zahlreichen Darstellungen nackter Männer einen zumindest halbwegs erigierten Penis zeigt. Doch auch der malende Enkel Sigmund Freuds ging dieses Wagnis nicht ein; zumindest ist ein solches Werk bislang nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Sein Oeuvre zeigt in schamloser Draufsicht zwar jede Menge Penisse, aber keinen einzigen in phallischer Hochform, ja nicht mal auf dem Weg dorthin.

Immerhin gelang es im Jahre 1963 dem deutschen Maler Georg Baselitz mit zwei Gemälden (Die große Nacht im Eimer und Nackter Mann) ein öffentliches Ärgernis zu erregen, weil auf ihnen masturbierende Männer zu sehen waren. Die Werke wurden von der Polizei aus einer Galerie heraus beschlagnahmt. Es kam zur Gerichtsverhandlung, doch das Verfahren wurde schließlich eingestellt, da man dem Künstler nichts »Böswilliges« nachweisen konnte.

Michelangelos David

Die berühmteste künstlerische Darstellung eines nackten Mannes ist gewiss Michelangelos Marmorstatue des biblischen David, die der Künstler zwischen 1501 und 1504 geschaffen hat. Zu bestaunen ist sie in der Galleria dell’Accademia in Florenz. Bis zum Jahre 1873 stand sie auf dem Platz vor dem Palazzo Vecchio. Ihren Ruhm verdankt die Skulptur nicht zuletzt ihrer monumentalen Größe: Sie ist, ohne den Sockel, auf dem sie steht, über vier Meter hoch! Dargestellt ist David in jenem Moment, da er sich dem Riesen Goliath zum Zweikampf stellt. Darüber berichtet die Bibel im Ersten Buch Samuel. Michelangelo, und das ist das Verblüffende, gestaltet David selbst als Riesen mit ungefähr jener Körpergröße, die die Bibel für Goliath nennt: »sechs Ellen und eine Handbreit«, was ungefähr vier Meter sind. Dieser riesenhafte David oder David-Riese erscheint als Inbegriff männlicher Schönheit, männlicher Kraft, männlichen Willens und männlichen Zorns. Als stünde er mit der geballten Kraft seiner phallischen Existenz im Zentrum der Welt. Seine männlichen Eigenschaften stehen allerdings in einem krassen Gegensatz zum biblischen David, wie er uns im heiligen Buch als halbwüchsiger Schafhirte ohne alle Potenzattribute vorgestellt wird. Dort heißt es lapidar, er sei »bräunlich, mit schönen Augen und guter Gestalt«. (Samuel, Kap. 16, Vers 12)

Dass Michelangelo die biblische Figur eines Hirtenknaben in einen erwachsenen Mann im Zenit seiner Virilität verwandelt, muss verwundern. Knabenhaft ist an seinem David nur der Lockenkopf, der in der antiken griechischen Männerskulptur als Symbol jugendlicher Tatkraft dient. Die Steinschleuder, die er sich lässig über die linke Schulter gelegt hat, passt nicht zum dargestellten Typus des heroischen Mannes, sie wirkt als Davids einziges Erkennungszeichen weit hergeholt und irgendwie aufgesetzt in der Art eines Hinweisschilds: Hier sehen Sie, wegen der Schleuder, keinen Anderen als David! Ohne dieses Symbol käme wohl niemand auf den Gedanken, im Dargestellten den biblischen David zu vermuten.

Dabei stört die Steinschleuder massiv die Heroen-Aura. Denn zum Heros antiker Prägung gehört entweder das gezogene Schwert oder der in den Boden gepflanzte Speer oder, im Falle des Herakles, die geschwungene Keule: alles phallische Symbole einer aggressiven männlichen Potenz, wie sie in den antiken Heroen-Darstellungen ihren klassischen Ausdruck gefunden hat. Die Schleuder ist alles andere als phallisch; sie mutet in ihrer rundlich-weichen Form eher weiblich an. Davon abgesehen ist sie aus Heroensicht absolut inakzeptabel: die typische Distanzwaffe für Halbwüchsige und Feiglinge. Ein Heros wirft nicht mit Kieselsteinen; er stellt sich dem Kampf Mann gegen Mann. Und wenn er schon meint, etwas werfen zu müssen, dann ist es der Speer. Von daher erscheint die Steinschleuder auf Davids Schulter geradezu als Persiflage der klassischen griechischen Ikonographie des Helden.

Dabei erkennt der unbedarfte Betrachter die leicht zu übersehende Schleuder gar nicht als solche. Er sieht in dem schlaff hängenden Gebilde eher ein übergeworfenes Tuch. Dieser nackte junge Mann könnte, das Handtuch lässig über die Schulter gelegt, geradewegs aus einer Sauna kommen. Die typischen Utensilien eines Schafhirten, die in der Bibel auch eigens benannt werden, lässt Michelangelo weg: die Hirtentasche, in der David »fünf glatte Steine aus dem Bach« verstaut hat, und den Hirtenstab. Und was er vor allem weg lässt: die Bekleidung. Natürlich wusste Michelangelo, dass Hirtenjungen auch in biblischen Zeiten nicht splitternackt durch die Gegend gelaufen sind. Und erst recht gilt das für einen Schafhirten, der sich anschickt, einen Riesen von Mann und gefährlichen Krieger zum Zweikampf herauszufordern, zu dem es, durch die tödliche List des Knaben, nicht kommen wird.

Damit ist eines klar: Michelangelo geht es gar nicht um die Darstellung des biblischen David. Er benutzt ihn nur als literarisches Vehikel. In Wahrheit geht es ihm um nichts anderes als um die Darstellung nackter männlicher Schönheit – und dies in der Tradition der klassischen Antike. Diese Schönheit repräsentierte, neben dem Knabenkörper, vor allem der athletische Körper des gottgleichen Heros. Einen solchen haben wir in Michelangelos David vor Augen, freilich um den Preis einer absichtlichen Verfehlung des Themas durch den genialen Künstler. Der Dargestellte ist zweifellos ein schöner, kraftvoller junger Mann, aber nie und nimmer ist er der biblische David. Das, so ist zu vermuten, war auch Michelangelo klar.

Das Rätsel um Davids Vorhaut

Michelangelos Verfehlung des Themas war pure Absicht, und diese erweist sich vor allem an Davids Penis. Das setzt allerdings voraus, dass man diesen sehr genau betrachtet, mehr noch: ihn buchstäblich unter die Lupe nimmt. Zu diesem Penis (samt Skrotum) kehrt der schweifende Blick des Betrachters, wie magnetisch angezogen, immer wieder zurück. Er ist das heraus- und hervorragende energetische Zentrum der Figur, eben weil es das sexualenergetische Zentrum des Mannseins ist.

An Davids Penis bestätigt sich die These, dass mit dem Dargestellten, Schleuder hin oder her, nicht der biblische Hirtenjunge und spätere König der Juden gemeint sein kann. Denn die fotografische Vergrößerung offenbart, dass dieser Penis unbeschnitten ist und somit nicht der Penis eines Juden sein kann. Oder anders gesagt: Michelangelos David ist ein Jude mit Vorhaut – und damit eine paradoxe Figur. Was sich Michelangelo dabei gedacht hat, wissen wir nicht. Es kann gut sein, dass er sich gar nichts gedacht hat. Vielleicht, dass ihm die Vorhaut einfach so von der Hand gegangen ist, weil ihm die Jüdischheit Davids nicht bewusst oder einfach nicht so wichtig war – der klassische Fall einer verdrängenden Fehlleistung. Vorstellbar wäre immerhin, dass das Christentum der Hochrenaissance, nach Jahrhunderten der Feindschaft zu den Juden, zumindest auf der religiösen Ebene verdrängend vergessen hatte, dass die großen Identifikationsfiguren der Bibel, Jesus inbegriffen, Juden waren, mehr noch: dass die Bibel, mitsamt dem Neuen Testament, ein jüdisches Buch ist.

Selbstverständlich wusste Michelangelo, dass David als bedeutende Figur des Alten Testaments ein Jude war, aber seine David-Skulptur zeigt, dass auch er es nicht glauben wollte. Oder war Davids Vorhaut am Ende nur eine (unausgesprochene, aber selbstverständliche) Forderung der christlichen Auftraggeber, die Michelangelo zu erfüllen hatte? Streng genommen ist diese Vorhaut, wie Michelangelo sie zeigt, ein fauler Kompromiss: Sie bedeckt die Peniseichel nicht vollständig, sondern lässt deren Spitze hervorlugen. Aus der Distanz könnte man meinen, es mit einem beschnittenen Penis zu tun zu haben. Selbst bei Fotos in Großaufnahme muss man schon sehr genau hinsehen, um den fein herausgearbeiteten Vorhautrand zu erkennen. Irgendwie macht diese Vorhaut den Eindruck, als wäre sie halb beschnitten. Als Arzt würde man vielleicht sogar eine Vorhautverengung (Phimose) diagnostizieren, die aus medizinischen, nicht aus religiösen Gründen eine Beschneidung nötig machen würde.

Michelangelos David – um die Paradoxie des Dargestellten weiterzuspinnen – ist der Jude, der keiner sein darf. Sonst könnte sich ja kein Christ mit der Figur identifizieren. Er wird von Michelangelo mittels der dargestellten Vorhaut nachträglich christianisiert, freilich nur halbherzig in Gestalt einer ›halbherzigen‹ Vorhaut. Wenn man so will, dann hat Michelangelo seinen David gezwungen, zum Christentum überzutreten. Er lässt an seinem David jenes Wunder geschehen, das einem wirklichen Juden, der zum Christentum konvertierte, versagt bliebe: dass ihm die Vorhaut wieder nachwächst. Dieser von Michelangelo als nackter Riese gestaltete Hirtenknabe tritt uns als ›der Unbeschnittene‹ gegenüber. Exakt als solchen schmäht der biblische David mehrmals seinen gefährlichen Feind. Der David Michelangelos hat sich, im Sinne Nietzsches, selbst in einen unbeschnittenen Goliath verwandelt: Wer gegen Riesen kämpft – bei Nietzsche sind es Drachen –, wird selbst zum Riesen.

Unabhängig von dieser religiösen Paradoxie der Davidfigur, die sich buchstäblich in ihrer Penisvorhaut zuspitzt, zeigt die gesamte David’sche Geschlechtspartie eine weitere, nämlich biologische Paradoxie: in Gestalt eines Knabenpenis über dem respektablen Skrotum eines erwachsenen Mannes. Dieses Mischensemble wird überdacht von einem regelrechten Gebüsch aus idealisiertem Schamhaar, das züngelnden Flammen ähnelt. Es wirkt wie aufgeklebt und dadurch irgendwie komisch. Es hat etwas von einer übertrieben gelockten Perücke am falschen Platz. Zusammen ergibt das ein ›Gemächt‹, bei dem man nicht so recht weiß, ob man es bewundern oder belächeln soll.