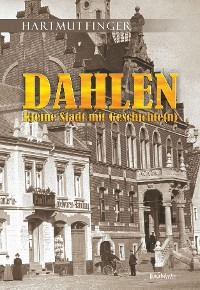

Kitabı oku: «Dahlen - Kleine Stadt mit Geschichte(n)», sayfa 4

18. Ruth Pfeifer/Peter Haferstroh: „Die Dahlener Heide“ Kulturgeschichtliche Streifzüge, Passage-Verlag, 1994.

19. Museum für Ur- und Frühgeschichte Potsdam: „Von der Eiszeit bis zum Mittelalter“, Führer durch die Ausstellung, 1989.

20. „Das erste Reich der Deutschen“, Zeitschrift „G/Geschichte“ 8/2010, Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg.

21. Ralf-Peter Märtin: „Die Varusschlacht“, Fischer Verlag GmbH Frankfurt am Main, 2008.

22. Harry D. Schrudel: „Viele Stämme, ein Volk? – Die deutsche Nation im Werden“, Zeitschrift „G/Geschichte“ 8/2010, Bayard Media GmbH & Co. KG, Augsburg.

23. Sächsische Heimatblätter, 5/82.

24. Reinhard Spehr: „Gana – Paltzschen – Zehren / Eine archäologischhistorische Wanderung durch das Lommatzscher Land“.

25. Joachim Herrmann: „Die Germanen / Geschichte und Kultur der germanischen Stämme in Mitteleuropa“, Band 1 u. 2, Akademie-Verlag Berlin, 1978/1983.

26. „Die Jagd nach einer Fiktion -Indogermanen-“, Zeitschrift „G/Geschichte“ 2/2000, Sailer Verlag & Co. KG Nürnberg.

27. „Kaiser des Abendlandes – Karl der Große“, Zeitschrift „G/Geschichte“ 9/2003, Sailer Verlag & Co. KG Nürnberg.

28. M. Carl Samuel Hoffman: „Historische Beschreibung der Stadt, des Amtes und der Dioces Oschatz“, Verlagsbuchhandlung Oschatz, 1813.

Internetquellen

1. http://de.wikipedia.org/wiki/Fredegar#Zur_Person

2. http://www.mdr.de/geschichte-mitteldeutschlands/reise/personen/artikel12578.html

Archivalien

1. „Heimatbuch der Stadt Dahlen /Band I“, Heimatmuseum Dahlen.

Bildquellen

1. Bandkeramik: http://www.landschaftsmuseum.de

2. Schuhleistenkeil: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

3. Schnurkeramik: Naturkundemuseum Leipzig/www.foerderverein-naturkundemuseum-leipzig.de

4. Glockenbecher: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt, Landesmuseum für Vorgeschichte.

5. Urne: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

6. Hügelgrab / Ramsches Holz: (Foto: Hartmut Finger 2013).

7. Plan Hügelgräber Ramsches Holz: Computergrafik, Hartmut Finger.

8. Keramiken: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

9. Bronzebeil: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

10. Steinbeil: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

11. Ausgrabung Dahlen: Ericson, Cecilia (Landesamt für Archäologie Sachsen): „Häuser der Lausitzer Kultur in Dahlen“; „archäologie aktuell“ 5/1997.

12. Siedlung: Zeichnung B. Richter, aus „Häuser der Lausitzer Kultur in Dahlen“; „archäologie aktuell“ 5/1997.

13. Eisenherstellung: Landesamt für Archäologie, „archäologie aktuell im Freistaat Sachsen“ 1/1993.

14. Eisenschlacke: Landesamt für Archäologie, „archäologie aktuell im Freistaat Sachsen“ 1/1993.

15. Karte Daleminzien: Neu bearbeitet von Hartmut Finger / nach Reinhard Speer.

16. Spinnwirtel: Heimatmuseum Dahlen (Foto: Hartmut Finger).

17. Handspindel: Zeichnung Hartmut Finger.

18. König Heinrich I.: Aus der anonymen Kaiserchronik für Kaiser Heinrich V., www-kinderzeitmaschine.de

19. Slawenburg Raddusch: (Foto Hartmut Finger, 2013).

20. Burgberg Dahlen: (Foto: Hartmut Finger, 2013).

21. Karte-Luppa: Topographischer Atlas des Königreiches Sachsen 1847, Reproduktion E. Lange.

DIE GRÜNDUNG UND ENTWICKLUNG ZUR STADT

Die Ersterwähnung

Es ist bis heute nicht eindeutig geklärt, seit wann es den Ort Dahlen gibt. Ebenso wenig ist geklärt, wo genau die ersten Zuwanderer dieses Ortes siedelten, der in jener Zeit vermutlich nicht mehr als ein halbes Dutzend Häuser ausmachte. So sind wir hier auf Vermutungen angewiesen. Eher unstrittig ist inzwischen, dass die ersten Einwohner von Dahlen Slawen (Wenden) waren, die sich unter deutscher Herrschaft hier ansiedelten. Nach Meinung einiger Heimatforscher ist der Ursprungsort von Dahlen im Bereich unterhalb der Bornstraße an der Dahle zu suchen. Diese Lokalisierung würde auch der Herkunft des Namens Dahlen entsprechen, wie nachfolgend beschrieben.

Der meißnische Geschichtsschreiber Petrus Albinus (1543-1598) berichtet im 16. Jahrhundert, dass Dahlen ehemals Dolan (auch Doleyen bzw. Dolene) geheißen habe und von den Sorben gegründet worden sein soll. Dolene soll demnach aus dem sorbischen dol-ani (das heißt: die Talbewohner) entstanden sein. Das Stammwort dol (dolu, dolina) steht hierbei für Tal und findet sich in den Ortsnamen Döhlen, Dölitz oder Dalzig ebenso wieder. In einer Urkunde von Friedrich Barbarossa (1123/1152-1190) aus dem Jahr 1188 wird Dahlen erstmalig schriftlich erwähnt. Darin heißt es: „(…) in territorio marchiae Misenensis apud villam (Dorf) quae Tollanum (Dahlen) vocatur“; ins Deutche übertragen: „(…) in dem Gebiete der Mark Meißen, bei einem Dorfe, das Tollan (= Dahlen) heißt.“

Was die Herkunft des Namens betrifft, stellt sich allerdings die Frage: Gab es zuerst den Namen des Flüsschens Dahle, nach dem der Ort benannt wurde, oder war der kleine Fluss nach dem Ort benannt worden? Hierzu folgende Betrachtung: Das Gebiet, wo die Dahle in die Elbe mündet, war älterer slawischer Siedlungsraum, lange bevor in Dahlen Slawen siedelten. Man kann wohl annehmen, dass die an der Mündung lebenden Einwohner dem Flüsschen bereits einen Namen gegeben hatten. Es gibt keinen plausiblen Grund, weshalb die Anwohner des Flüsschens diesen hätten ändern sollen. Somit kann man wohl davon ausgehen, dass es zu jener Zeit schon den Namen Dahle trug. Als sich später am Oberlauf der Dahle Siedler niederließen, werden sie diesen Namen übernommen und ihre neue Siedlung danach benannt haben.

„Dolen“, Wolfersdorf und Dittersdorf

Nach der Unterwerfung und Kolonisierung der Daleminzier durch die Deutschen war Dahlen zunächst einmal im Besitz der deutschen Kaiser. Im Jahr 1065 schenkte König Heinrich IV. (1050-1106) Dahlen, im Gau „Talmence“ (Daleminze) gelegen, als Teil des Burgwardes Strehla zusammen mit Boritz, dem Bistum Naumburg. Die späteren Amthauptmannstädte Oschatz und Grimma wurden in diesem Zuge ebenfalls dem Bistum Naumburg übereignet. Dafür erwies der Naumburger Bischof Eberhard (1045-1079) dem Kaiser seine besondere Dankbarkeit. Als dieser unter dem päpstlichen Bann stand, bewies er Treue und begleitete ihn auf seinem Bußgang nach Canossa (1077).

Blick vom Burgberg auf die Stadt um 1820 (Lithographie)

Ein weiterer Beleg dafür, dass man die Anfänge von Dahlen auf spätslawischen Ursprung zurückführen kann, sind die zahlreichen Scherbenfunde auf dem Burgberg. Wie bereits im vorigen Kapitel erwähnt wurde, befand sich dort eine spätslawische Wallanlage. Unterhalb des Hügels, unweit des heutigen Ortsteiles Zissen, siedelten sich die ersten Dahlener an und legten damit den Grundstein zur heutigen Stadt.

Über die früheste Entwicklung des Ortes kann man mangels schriftlicher Überlieferungen ebenfalls nur Vermutungen anstellen. Naheliegend ist, dass die ersten Dahlener gemeinsam mit den Siedlern von Zissen auf dem dem Burgberg gegenüberliegenden Hügel eine Kirche errichtet hatten. Von dieser Annahme ausgehend, müsste sich die weitere Besiedlung von Dahlen zunächst über die jetzige Bornstraße in Richtung Kirche vollzogen haben. Es ist aber auch eine gleichzeitige Ansiedlung von der Dahle aus entlang der jetzigen August-Bebel-Straße in Richtung Markt denkbar. Zu bemerken ist noch, dass der kurze Weg, der von der jetzigen August-Bebel-Straße (etwa 150 m westlich der Kreuzung Bornstraße) abzweigt, in früheren Beschreibungen Wendengässchen genannt wurde. Er war zu jener Zeit aber keine Sackgasse und führte in Richtung Kirche weiter.

In der Mitte des 12. Jahrhunderts wurden auf dem Gebiet des heutigen Dahlen durch die Bischöfe von Naumburg zwei kleine deutsche Dienstmannsiedlungen – Wolfersdorf und Dittersdorf – gegründet. Die Siedlung Dittersdorf lag in der Nähe der Hainstraße. Ihre Fluren grenzten an die Fluren von Dahlen, Börln und Radegast. Wolfersdorf lag von der heutigen Bahnhofstraße aus in Richtung Großböhla. Die Orte Wolfersdorf und Dittersdorf wurden aber recht bald wieder verlassen. Es bleibt zu vermuten, dass sich die Bewohner dieser beiden Orte in Dahlen ansiedelten. Möglich ist auch eine gezielte Umsiedlung von Seiten des Bistums, um die Stadt zu vergrößern. Die Namen dieser beiden Orte gehen vermutlich auf die Namen der jeweils verantwortlichen Kolonisatoren Dietrich und Wolfram (1210 als „Dieterichesdorf“ und „Wolvramesdorf“ genannt) zurück.

Auch heute noch ist die ehemalige Wasserburg von Burkhardtsdorf deutlich zu erkennen.

Die Zusammenlegung bzw. Verschmelzung dieser ehemals selbstständigen Orte mit der slawischen Siedlung Dolen dürfte damit als die eigentliche Gründung der Stadt Dahlen angesehen werden. Dieser Prozess fand spätestens zu Beginn des 13. Jahrhunderts statt.

Auf Dahlener Flur (in der Heide gelegen) hat es weitere Ortschaften gegeben. Dabei handelt es sich um die jetzigen Wüstungen Naundorf (Kirchberg, nordwestlich der Hospitalhütte), Burkhardtdorf (östlich der Jägereiche), was sogar eine Wasserburg hatte, sowie Gemarkungsteile der sogenannten Griesgüter (Sandgüter), die im Buchaer Bauernwald liegen. Sie alle wurden vermutlich um 1300 aufgegeben.

Die Zisser Gemeinde

Noch näher, direkt unterhalb des Burgberges, lag (und liegt) das ehemals selbstständige Dorf Zissen. Während vor allem unter den Zissern die Meinung verbreitet ist, dass Zissen älter ist als Dahlen, hat sich bei Historikern die Erkenntnis durchgesetzt, dass beide Orte etwa zur selben Zeit besiedelt wurden. Die direkte Lage unterhalb des Burgberges ist ein klares Indiz dafür, dass sich die Zisser bei Gefahr in die Wallanlage zurückzogen. Man geht sogar davon aus, dass die Siedlung angelegt wurde, um die Besatzung der Wallanlage zu versorgen. Die Errichtung der Wallanlage und die Gründung Zissens sind demnach zur gleichen Zeit im 10. Jahrhundert erfolgt. Ein genaues Gründungsjahr von Zissen ist allerdings nicht festzumachen.

Die Zisser Einwohner, von denen nicht wenige bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts die Eigenständigkeit ihrer Ortschaft betonten, waren seit Einrichtung der Dahlener Grundherrschaft ein Teil von dieser. Schon in den erhalten gebliebenen Erbbüchern vom Beginn des 15. Jahrhunderts werden sie in einer Reihe mit den Dahlenern als fronabhängige Steuerzahler aufgeführt. Der Name Zissen erinnert an den Gaunamen Nizizi, welcher westlich an den Gau der Daleminzier grenzte. Obwohl Zissen erst 1308 erstmalig urkundlich erwähnt wird, ist es, wie schon darauf hingewiesen wurde, vermutlich älter. In der benannten in Latein verfassten Urkunde (Fol. 1848) wird Zissen als „villa Zciscyn apud oppidum Dolen sita“, das heißt: „Dorf Zissen, bei der Stadt Dahlen gelegen“, bezeichnet. In einer weiteren Urkunde (Fol. 3517) vom 10. Februar 1359 heißt es: „Zcyssin in deme Dorf, das da legt vor Dolen“. Daraus kann man schließen, Zissen war zu jener Zeit immer noch ein selbstständiger Ort. Das von Prof. Dr. sc. Lothar Parade im Buch „Dahlener Heide – Kulturgeschichtliche Streifzüge“ genannte Jahr 1213 der Ersterwähnung von „Zizzin“ konnte allerdings trotz umfangreicher Recherchen durch keine andere Quelle bestätigt werden und muss daher fraglich bleiben7.

Im Stadtbuch von 1429 wird Zissen erstmals als zur Stadt Dahlen gehörig bezeichnet. Dies ist allerdings nicht sicher, denn einer handschriftlichen Karte aus dem Jahr 1621 von B. Zimmermann kann man entnehmen, dass Zissen in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts immer noch selbstständig gewesen sein könnte. Auf dieser Karte, welche die Dahlener Gegend darstellt, ist Zissen noch eindeutig als eigenständige Gemeinde zu erkennen. Ein paar Jahrzehnte später, in einer Steuermatrikel des sächsischen Finanzarchivs von 1683 (Fol. 2440), werden das Städtlein Dahlen-Zissen und das Dorf Schmannewitz aufgeführt. An Hand der erhalten gebliebenen sogenannten Stadtbücher (Erbbücher) kann man diesen Übergang allerdings nicht erkennen. Sowohl in dem Buch von 1610 als auch in der Ausgabe von 1777 sind die Zisser Bauern immer extra aufgeführt.

Das Flurbuch vom „Städtchen Dahlen und Zissen 1775“ bringt uns auch nicht entscheidend weiter. Hierin steht: „Zum Städtlein Dahlen gehöret das an selbigem anliegende Dorf Zissen. Ob nun wohl solches von Alters her als ein separates Dorf mag seyn betrachtet worden“. Ferner steht geschrieben, dass es bis „dato seinen besonderen Richter und Schöppen (Schöffen) hat“. Das heißt also, dass man 1775 zwar eingemeindet war, aber immer noch eine eigene niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Selbst in den Jahren 1834/35 traten die Zisser Bauern als selbstständige Verhandlungspartner wegen der Hutungsablösung8 gegenüber dem Grundherren auf.

Auf eine Anfrage, die Vertreter der Stadt Dahlen um 1910 an die Verwaltung des königlichen Staatsarchivs betreffs Klärung dieses Sachverhaltes richteten, kam die Antwort, „daß sich über die Einverleibung Zissens in Dahlen nichts hat auffinden, noch überhaupt genauer ermitteln lassen, wann diese Vereinigung stattgefunden hat“.

Dahlen wird zur Stadt

Gehen wir noch einmal zurück in die Zeit des Hochmittelalters, des 11. und 12. Jahrhunderts. In dieser Epoche fanden die Kreuzzüge nach dem Orient statt. Was aber ursprünglich nur als eine militärische Aktion angelegt war, brachte durch den Kontakt mit der zu jener Zeit wirtschaftlich und kulturell wesentlich höher entwickelten orientalischen Kultur für das bis dahin weitgehend isolierte Westeuropa einen enormen Innovationsschub. Das 12. und die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts war aber auch eine Zeit, in der in Mitteleuropa besonders günstiges Klima herrschte. Hierdurch wiederum sankt der Arbeitsaufwand in der Landwirtschaft bei gleichzeitiger Ertragssteigerung. Die bäuerlichen Wirtschaften, die bisher nur für den Eigenbedarf und für den Feudalherrn produzierten, begannen nun Güter für den Markt herzustellen. Es bildeten sich zunehmend Handwerke heraus und der Handel blühte auf. Die wenigen schon vorhandenen Städte wurden größer. Aus zahlreichen ländlichen Zentren, die bis dahin reinen administrativen oder militärischen Charakter hatten, bildeten sich Städte. Die Stadt als Mittelpunkt von Handel und Gewerbe wurde von dieser Zeit an zu einem wesentlichen Element der mittelalterlichen Wirtschaft. Somit ist es kein Zufall, dass genau in diese Epoche die Stadtwerdung von Dahlen, aber auch zahlreicher anderer Orte in der näheren und weiteren Umgebung Sachsens und des gesamten deutschen Reiches fällt.

Über die Verleihung des Stadt- bzw. Marktrechts für die Stadt Dahlen existiert offensichtlich keine Urkunde. Es ist auch nicht anzunehmen, dass man eine solche Urkunde von Dahlen noch entdeckt, da über Vorgänge wie Verleihung eines Stadtrechts im Mittelalter meist keine Urkunden ausgestellt wurden. Außerdem muss man in Betracht ziehen, dass die bis heute erhaltenen Urkunden oft nur zufällig erhalten wurden. Ein sehr großer Teil der alten Dokumente sind nach heutigem Recht obendrein als Fälschungen zu betrachten, da sie oft im Nachhinein angefertigt wurden, um einen bestimmten Zweck zu erreichen. Das soll aber nicht heißen, dass der Inhalt solcher Schriftsätze grundsätzlich falsch ist.

Die früheste Urkunde, in welcher Dahlen erstmalig als Stadt bezeichnet wird, ist auf das Jahr 1210 datiert. Dabei handelt es sich um einen Vertrag zwischen dem Markgrafen Dietrich von Meißen (1197–1221) und dem Bischof Engelhardt (1206–1242) von Naumburg. Darin wurden Territorialstreitigkeiten geregelt. Das Original befindet sich im Naumburger Domstift. In dieser Urkunde steht unter anderem:

Die Urkunde der frühesten Benennung von Dahlen als Stadt aus dem Jahr 1210

„Compositio facta inter Dominum Theodoricum, Marchionem Misniae, et Engelhardum Episcopum Nuenburgensum, super quibusdam bonis, sitis i ueta Albiam. In nomine sandae et individuae trinitatis. Theodorius Deigralia Marchio Misnensis. Port mortem di lecti consang ninei Nostri, Cunradi, Marchionis Orientalis talis inter Dominum Nostrum Engelhardum, Nuernburgusem Episcopum, et nos compositio facta est, Anod Dominus Episcopus Nobis concenit medietatem omnium utilitatum in Doleyen. Villam Malsin habebit Episcopus, villas wolframmstorf et Dideritestorf habebimus Nos de mann Episcopi, si ad Ecclesiam pertinent, sin autem (non) tenebimus inre proprietatis. Parochiam in Doleyen, Curiam et pomerium, habebit Episcopus. Medietatem monetae in Strelen et Adcocatiam super Civitatem Strelen tenebimus de mann Episcop…”

Das heißt: „Vertrag zwischen dem Herrn Dietrich, Markgraf von Meißen, und Engelhardt, Bischof von Naumburg, über einige Besitzungen in der Nähe der Elbe. Im Namen der heiligen und unteilbaren Dreieinigkeit. Dietrich, von Gottes Gnaden Markgraf von Meißen, nach dem Tode unseres lieben Verwandten Conrad (= der Vorgänger Dietrichs als Markgraf von Meißen = der Verfasser), Markgrafen der Osterlande (im Osten liegendes Land) wurde zwischen unserem Bischof Engelhardt von Naumburg und Uns festgelegt, dass uns der Bischof die Hälfte aller Nutzungen in „Doleyen” einräumt. Das Dorf Malsen (gehört heute zu Lampertswalde) erhält der Bischof. Die Dörfer Wolfersdorf und Dittersdorf werden wir als Lehen des Bischofs erhalten, wenn sie zur Kirche gehören. Wenn sie nicht zur Kirche gehören, werden sie uns zu eigen übertragen. Der Pfarrsprengel in Dahlen aber, das Rathaus und das Stadtgebiet (!) sowie der Hof und der Baumgarten9 gehören dem Bischof.“ Damit wird das Patronatsrecht des Naumburger Bischofs über Dahlen bestätigt.

Weiterer Inhalt des Vertrages sind Rechte an anderen Besitzungen sowie die Nutzung der Münzstätte Strehla. Hierbei sollte der landschaftliche Besitz von Strehla und Dahlen zwischen Markgraf und Bischof geteilt werden. Während Dahlen nun ein selbstständiges Kirchsprengel10 war, gehörte der Ort aber immer noch zum Gerichtsbezirk des Burgwartes Strehla.

Man kann es somit als erwiesen betrachten, dass Dahlen laut dieser Urkunde 1210 bereits als Stadt zählte! Im Jahr 1228 ließ Papst Gregor IX. (um 1167-1241) eine Urkunde verfertigen, worin dem Hochstift Naumburg der Besitz des Städtchens „Doleyen“ bestätigt wird. Es handelt sich hierbei um die zweitälteste Urkunde, in welcher Dahlen als Stadt benannt ist.

Auf Grund zahlreicher Fälschungen von Urkunden sowie der oft sehr kreativen Schreibweise von Orts- und Personennamen ist es Usus, dass man mindestens zwei voneinander unabhängige Urkunden zugrunde legt, wenn es um eine solche Datierung geht. Dabei wird üblicherweise das jüngere der beiden Daten, wenn nicht beide auf ein Jahr fallen, als Gründungsdatum betrachtet. Somit sehen wir nach derzeitigen Erkenntnisstand die Erstbenennung von Dahlen als Stadt im Jahr 1228.

Urkunde von Papst Gregor IX. aus dem Jahr 1228

Wann Dahlen aus dem Gerichtsbezirk Strehla ausgeschieden ist, kann man nicht mit Sicherheit sagen. Es muss aber ebenfalls um das Jahr 1228 gewesen sein. Denn im Jahr 1238 bezeugt eine Urkunde Heinrich des Erlauchten (um 1215-1288), dass ihm vom Einkommen der Gerichte der Städte Strehla und Dolen jeweils der dritte Denar als Lehen vom Bischof zu Naumburg, wie auch schon seinen Vorfahren, gereicht worden sei.

Das Städtchen „Doleyen“ gehörte, wie bereits erwähnt wurde, vor dem Jahr 1210 zum Gebiet des Burgwards Strehla, welcher die Aufgabe hatte, den Elbübergang zu sichern. Hierbei tauchen immer wieder in den verschiedensten Urkunden Hinweise auf eine Burg im Gebiet des späteren Dahlen auf.

Dieses Bauwerk hat sich lange im Volksmund unter dem Namen „Jäckelsburg“ erhalten. Ihr Standort soll am Ende des jetzigen Mühlgässchens im Bereich der späteren Kirstenmühle gewesen sein. An diesem Standort ist dann aber eher eine Wasserburg denkbar. zudem könnte sie dort auch ein Vorgängerbau des späteren Rittergutes gewesen sein. Nachdem sie im Verlauf ihrer Geschichte offensichtlich recht bald an militärischer Bedeutung verloren hatte, wurde sie dem Verfall überlassen. In den ältesten erhalten gebliebenen Erbbüchern finden wir sie aber noch als „Kekeleßburg“ erwähnt. In einem Lehnsbrief der Herren von Schleinitz aus dem Jahr 1472 wird wiederum mit „Kekeleßburg“ ein Dorf bezeichnet. Eine Urkunde von 1476 erwähnt, dass dort 4 Pawern (4 Bauern) sesshaft seien. Hierin lautet der urkundliche Name „Geckelsburg“. Der Grund dieses Vertrages ist, dass Dietrich von Schleinitz (Titzen von Schleinitz) die Geckelsburg zusammen mit anderen Besitzungen seiner Frau als Leibgedinge11 zusprach. Ein anderer Lehnsbrief (1534) bezeichnet den Ort der „Kokelsburg“ zwischen Czüssen (Zissen) und Smanewitz (Schmannewitz) liegend. Daher ist auch eine andere Lokalisierung der „Kokelsburg“ denkbar. Hier kommt der westlich vom Ziegelteich gelegene Hügel in Betracht, der heute als Ziegelberg bezeichnet wird, vordem aber lange Zeit „Kakelsberg“ genannt wurde. Für diese Lokalisierung spricht, dass in einer Urkunde von 1472, die den Kauf des Rittersitzes Dahlen durch Dietrich (der Ältere) von Schleinitz (Titzen von Schleinitz) bestätigt, Kakeldburg (Jäckelsburg) als eigenständiges Dorf erwähnt wird, was man vermutlich nicht gemacht hätte, falls dieser Ort im Bereich des Mühlgässchens gelegen hätte und damit in unmittelbarer in Nachbarschaft des Rittergutes im Bereich des heutigen Schlossparks. Für die Lage auf dem Ziegelberg spricht zudem, dass dort beim Ackern immer wieder Scherben und andere Zivilisationsreste aus dem 13. Jahrhundert zutage kommen, die allerdings noch nicht eingehend untersucht wurden.