Kitabı oku: «Torre blanca, rey negro», sayfa 2

Deja las llaves y el bolso encima de la mesa blanca de la cocina y se va directa a su dormitorio para tumbarse y descansar. No pasan más de cinco minutos y su mente desconecta y se abandona a la dulce melodía del sueño cayendo rendida.

Sueña que está en la Torre Eiffel con una amiga, ¿Clara?, ¿Blanca? No, es Susana. Y no es su amiga, es su hermana. Tiene dieciocho años cuando cogen un avión por primera vez, del que tenían billetes reservados dos meses antes de su aniversario. Van a París con una maleta y tres mudas. Duermen en unos hostales a las afueras de la ciudad. Se sienten fuertes y libres. En el avión de regreso, Susana le confiesa que su sueño es convertirse en azafata. ¿Dónde estará Susana?

Una canción de salsa a todo volumen la arranca del mundo onírico. El teléfono descansa a un lado en la almohada y le ataca con la estruendosa música, odiándola con todo su ser. Se reincorpora en la cama y descuelga aún con los ojos cerrados.

—¿Quién?

—Mamá, soy yo. Natalia.

La voz de la niña se escucha débil, al límite de quebrarse en lágrimas y gemidos. Elena se dice que solo por aquella noche dejaría creer a la pequeña que ha contactado con su madre.

—Mamá, hoy ha pasado algo horrible.

Natalia estalla en llanto y en hipidos entrecortados. Elena se espabila en un santiamén e intenta tranquilizarla con palabras, a sus oídos, torpes e insuficientes. Se instala un repentino dolor en su cabeza. De forma inconsciente, tararea una nana que le cantaba su madre cuando era pequeña. Se la cantó una vez que peleó con Susana y terminó haciéndose daño en la rodilla. Elena nunca la golpeó intencionadamente; en cambio, Susana la empujaba con todas sus fuerzas. En otra ocasión, la intentó ahogar con la almohada. En su momento dijo que no lo hizo con intención.

—Mamá, hoy escuché de papá, cuando se encerró en el cuarto, que lo mejor que podías haber hecho era desaparecer de nuestras vidas. Mamá…

Elena espera a que se calme para que le cuente con más detalle lo que ha sucedido. La escucha llorar desconsolada y sorber los mocos por la nariz. No la conoce físicamente, pero imagina a una pequeña niña morena de ojos empañados con agua salada sentada a los pies de su cama, limpiando sus lágrimas con las manos. Escucha sonidos al otro lado del teléfono, sonidos de desconocida procedencia que hacen que Elena tema perder la conexión. La llama por su nombre y no recibe respuesta. Los ruidos no cesan.

—Natalia, abre la puerta. —Elena escucha una voz lejana y femenina.

—No.

Natalia ha escuchado pasos acercarse a la puerta de su habitación y, con rapidez, esconde el teléfono debajo de la almohada. Sus lloros han atraído a su abuela Dolores, quien acude a su encuentro. Desde el otro lado de la línea, Elena duda entre seguir escuchando o colgar.

—Natalia, abre la puerta ahora mismo.

Elena escucha la voz con más claridad que la vez anterior y, sin saber por qué, se siente asqueada al instante. Escalofríos recorren su nuca y más que antes identifica una necesidad imperiosa de finalizar la llamada para apagar la voz de esa extraña. No lo hace porque siente que estaría traicionando a Natalia de algún modo.

Dolores consigue entrar y ya la interroga para saber la naturaleza de sus lloros. La niña le cuenta y Elena vuelve a escuchar lo mismo que le ha oído contar sobre su padre. Espera unas palabras de aliento mejores que las suyas. Lejos de cumplir con sus expectativas, Dolores defiende sutilmente el comportamiento de su hijo. Sus palabras son dulces, pero son envenenadas. Culpa a su madre de lo que ha pasado, de su desaparición, e intenta convencer a Natalia de que su familia siempre va a estar con ella. Elena cuenta hasta cinco veces cómo Dolores le repite que su madre no va a volver y ella misma se pregunta si la madre de la niña ha desaparecido o ha muerto. Cualquiera de las dos opciones es nefasta.

Natalia se ha quedado en silencio y la abuela interpreta que por fin sus palabras han logrado calar en ella y se ha dado cuenta de que la marcha de su madre ha sido la mejor de las bendiciones para la familia. Cuán equivocada está. Tras abandonar Dolores la habitación, Elena escucha de nuevo un chisporroteo en el teléfono que la deja sorda.

—Mamá, ¿sigues ahí?

—Sí —contesta inconscientemente.

—Mamá, tienes que venir a por mí, a salvarme. Me lo prometiste antes de marcharte.

Elena no duda de que la madre de Natalia hubiera deseado escaparse de aquella casa de locos. Sobre todo porque nadie se apena de su marcha.

—No te preocupes. Cuando pueda, ahí estaré. Tú aguanta un poco más.

Se siente culpable después de haber pronunciado aquellas palabras que firman un compromiso que tal vez la madre de la niña no pueda cumplir. Palabras que la niña ha asimilado y se encuentra ya feliz y esperanzada. En un instante, se esfuma la pena para dar rienda suelta a una conversación en la que Natalia cuenta y Elena escucha. Le habla del ocho en el examen de Inglés, de las cuartas gafas de un tal Fede que ha vuelto a romper jugando al fútbol, de los increíbles cuentos que le narra su tía Raquel y de los caramelos de limón del abuelo que compra en un puesto del mercado central.

—Mamá, tengo que colgar. Llamaré mañana.

—Buenas noches, Natalia.

—Te quiero, mamá.

Vuelve a tener la sensación de que en su pecho su corazón se retuerce. Esa noche no quiere cenar, la culpabilidad de mentirle a una niña pequeña le ha cerrado el estómago.

3

La luz irrumpe por el ventanal de la cocina, el aire matutino promete que el día será caluroso. Así lo siente Elena al salir de la ducha y se pone un vestido de botones que se cierran en su pecho. Lo había comprado días antes, cuando descubrió que en su armario solo se guardan ropas viejas y oscuras. Mordisquea desganada la tostada untada de margarina y mermelada de ciruela y se termina, con algo de esfuerzo, el último bocado, que parece resistirse a pasar por su garganta. Recoge sus llaves y su móvil, guardándolo en el bolso. Revisa en la cartera el dinero que tiene y se dispone a salir. Antes de hacerlo, se concentra en la imagen que el espejo proyecta de sí misma. Se ve guapa, sin necesidad de maquillaje, natural y libre. Decide en el último momento recogerse el cabello en un moño despeinado en la coronilla.

El repentino sonido del timbre la asusta y le acelera las pulsaciones. Con la mano todavía sosteniendo su melena y una horquilla en la boca, abre la puerta sin despasar la cadena.

Elena se sorprende de quién ve al otro lado. Le sorprende verlo allí delante de su puerta más relajado que nunca. Le sonríe pícaro, él sabe algo que ella no. Sin darse cuenta de cómo han llegado a esa situación, su vecino la carga en sus brazos y la besa sediento, como si fuera el único oasis en el desierto. Elena le responde con la misma pasión y entre labio y labio se esfuma el aliento descontrolado de ambos. Las ropas se desprenden de sus cuerpos en caricias arrebatadoras, en gemidos entrecortados que buscan al otro. Se dejan caer sobre el sofá y se miran con deseo. El hombre abandona su boca para recorrer con la lengua una línea que llega desde el mentón hasta su cuello, mordiéndole. Muerde, ¡y qué bien muerde! Elena se estremece al sentir su mano cálida masajeando su pecho. Le falta aire, le cuesta respirar. Él sustituye su mano por su boca y ella ya ha perdido el norte.

—Joan…

—Te quiero, Teresa.

Se despierta con la respiración entrecortada y escuchando los latidos desbocados de su propio corazón. «Ha sido un sueño», se repite una y otra vez. Ha sido un sueño y ha sido tan real que podría jurar que todavía siente las caricias ardientes y el rastro de sus besos tatuados en la piel. Se avergüenza de su fantasía y lamenta secretamente no haber podido llegar hasta el final.

La mañana transcurre entre descuidos y despistes. No se percata de que es la tercera vez que repasa el mismo cristal de la ventana, ni de que ha barrido dos veces la misma habitación. Ha olvidado desayunar y cuando se dispone a elegir el atuendo de ese día, duda si ponerse el vestido que tan bien ha quedado esparcido en el suelo en aquel sueño interrumpido. No se lo pone.

Pasa por delante del salón y mira de reojo el sofá rojo, que se mofa de ella. Un pensamiento recorre su mente a la velocidad de la luz: «Es una estupidez de magnitud universal». Y, sin embargo, lo hace. Se acerca al sofá dubitativa y se tumba en la misma posición que en el sueño. Se siente aliviada de que nadie la esté viendo hacer semejante idiotez. Pero con aquella postura, recuerda más vívidamente el sueño y recuerda por qué despertó. «¿Joan?, ¿es ese su nombre? ¿Alguna vez ocurrió algo así entre nosotros? ¿Por qué me llamó Teresa?». Se rebana los sesos intentando recordar si de verdad están relacionados, pero por más que se esfuerza no lo consigue. Le duele la cabeza y llega a la conclusión de que lo mejor para ella será despejarse y salir de aquella celda que la aprisiona.

Casi le da un infarto al encontrarse en el rellano con el intruso de sus sueños. Está alterado y pulsa repetidamente el botón del ascensor. Parece una fiera enjaulada y su expresión no es la mejor. Se hubiera vuelto a meter en casa con tal de no compartir ascensor con él; demasiado tarde para escapar.

—Hola —saluda brevemente él.

Elena le devuelve el saludo. Piensa que es desagradable, quizás tenga motivos. «¿Un mal despertar?, ¿un problema de trabajo?, ¿Teresa te dejó?». Las preguntas se alinean en su cerebro a la espera de formularlas en voz alta, pero el sentido común las mantiene a raya; no es el mejor momento. La tensión es palpable dentro del ascensor, sus hombros no pueden estar más rectos ni sus oídos más alertas a cualquier palabra que pueda decir él. La curiosidad está muy cerca de vencer al sentido común, con una respuesta a una pregunta podían deducirse las demás.

—¿Joan?

El hombre la miró sorprendido con las cejas alzadas.

—¿Me recuerdas?

Elena no sabe qué responder ante esa mirada esperanzada. Ese nombre no le dice nada, ni la idea que se ha formado de la persona que tiene enfrente. Su vecino se muestra ante ella nervioso e inseguro, y tras su silencio, desilusionado. Se acerca a ella y le toca el codo con delicadeza.

—No tardes mucho más, por favor te lo pido. Te necesito más de lo que tú puedas pensar.

Sin decir nada más, Joan abandona el ascensor y sale a la calle, perdiéndose entre la gente. Elena le sigue anonadada y se queda mirando hasta que pierde su cabello revuelto doblando la esquina.

—¿Y quién es Teresa?

***

Natalia se ha terminado los escalopines de pollo y moja el pan en la salsa cuando su abuela no mira. Se esconde tras la servilleta de tela blanca y saborea con placer aquel manjar que, sin duda, es su favorito. Ella no sabe que es observada por Raquel al otro lado de la mesa, quien sonríe disimuladamente mientras se lleva el tenedor a la boca con un pedazo de pechuga. Los niños le encantan, no es ningún secreto, por eso alejarse de la dirección del hotel había sido una de las mejores decisiones de su vida.

En la mesa, Miguel Ángel y Álvaro intercambian opiniones sobre la gestión del hotel. Miguel Ángel, como director, defiende unas posturas de las que Álvaro, como encargado de la parte administrativa, está en contra. Natalia se pierde en términos que no comprende y en palabras complicadas, por lo que pide ir a su cuarto y terminarse allí el postre. Sabe que su tía no pondrá objeción y Dolores está demasiado ocupada en sus pensamientos como para poner atención en ella.

Natalia se va por la escalera del servicio a la quinta planta, donde está el despacho de su padre, para recoger la mochila que dejó escondida detrás de su escritorio. Empuja la pesada puerta y el sonido de sus pasos escapa por las ventanas abiertas. Siempre que se adentra en su territorio, se siente incómoda. Miguel Ángel no es como los demás padres. Su madre se lo hizo saber hace mucho tiempo, aunque ella no entiende por qué él es diferente.

Como una intrusa se dirige hacia el escritorio y se agacha bajo la mesa para recoger su mochila. Una fotografía rota en pedazos en la papelera llama su atención. Reconoce a su madre y la foto es la única en su despacho, la que descansa en un marco caro de horrible color marrón encima de la mesa. Natalia desvía la vista hacia el marco; de la fotografía ha sido cortada la imagen de su madre y solo se la ve a ella con una sonrisa. Se siente tan sola en ese momento. Su niñez le impide saber que el sentimiento que la embarga no es sino resentimiento hacia su padre, que ha arrancado de la fotografía original a su madre tal y como parece haber hecho de su vida.

Está guardando los fragmentos de la fotografía en su mochila cuando la voz de su abuelo Francisco la sobresalta.

—Natalia, ¿qué haces?

Tras él, Tadeo, su hombre de confianza, la mira sin expresión alguna.

Tadeo siempre le ha provocado sensación de terror a Natalia, ella cree que tiene cara de lobo. De lobo malo y hambriento. Por eso no le gusta quedarse en la misma habitación que él ni le gusta que la mire bajo ninguna circunstancia. Su abuelo le había dicho que igual que le protegía a él, le protegería a ella. En aquel instante, en lo único que podía pensar Natalia es en qué había hecho el abuelo para necesitar que lo protegiera aquel hombre que le causa tanto miedo.

El despacho de su padre y el de su abuelo se comunican con una puerta que Miguel Ángel siempre mantiene cerrada a cal y canto. Lo hace adrede porque no quiere que Francisco se inmiscuya en sus asuntos, como hace cada vez que puede.

—Ven, Natalia, dale un beso al abuelo.

Natalia, obediente, se acerca a él y lo besa en la suave mejilla. Él le devuelve el beso, tembloroso, en parte por la edad y en parte por la emoción. No puede tener esa clase de gestos con su nieta, aquella personita tan llena de vida, delante de su mujer y sus hijos. Ellos siempre la apartan de su lado.

—¿Quieres que juguemos en nuestro despacho?

Natalia se alegra al escuchar que van a jugar. Siempre se aburre en ese hotel que es su casa y está lleno de prohibiciones. Su abuelo le promete jugar, le asegura que en su cuarto tiene naipes de todas clases, que guarda un parchís y una oca escondidos detrás de la estantería porque es su pasión y no quiere que nadie sepa de sus tesoros. Le promete que es un trozo de pan, que lo que más desea es pasar un rato agradable con ella. Le pregunta si conoce el ajedrez, él podría enseñarle, como lo hizo con su padre y sus tíos. Natalia se deshace en sonrisas interesadas que sacian el orgullo de su abuelo.

—Vamos, sube a la silla.

La niña, curiosa por saber lo que se siente al ir en silla de ruedas, sube sin pensar y se acomoda sobre sus rodillas. «Es divertido», piensa. Natalia no recuerda haber estado en el despacho de Francisco. Es espacioso, con el mobiliario justo para facilitar la movilidad de la silla. Los muebles son tan antiguos que Natalia cree que está en un museo, y se lo hace saber a su abuelo, quien se ríe por la ocurrencia de la niña.

—Tadeo, por favor, espera fuera.

Él les ha seguido a un metro de distancia, marcando lo que él cree un límite invisible entre ellos, lo suficiente para tenerlo vigilado y protegerlo en caso de ataque, y para otorgarle una privacidad que raramente Francisco pedía. Por esa razón, al escuchar la orden, su máscara carente de expresión se resquebraja.

—¿Disculpe?

—Que me dejes a solas con mi nieta.

Tadeo sabe que no debe hacerlo. Un oscuro presentimiento se aferra a él desde que ha visto esos ojos azules dilatados al ver a la niña. Tadeo sabe cosas que le han contado. Dolores no lo contrató para proteger a Francisco, lo contrató para que lo mantuviera vigilado. «Bajo ningún concepto se puede quedar a solas con ella». Sí, esas son las palabras exactas que le dijo Dolores.

—Señor, yo…

—¡Márchate ya si no quieres que te despida!

Tadeo observa con detenimiento el rostro de Francisco buscando resquicios de dudas. Ni un ápice. Se está conteniendo y el ayudante está convencido de que, de no ser porque tiene inservibles las piernas, habría abandonado su inseparable silla, le hubiera pegado un puñetazo y le habría sacado a patadas del hotel. Volvería a las andadas y escucharía con la oreja pegada a la puerta como se hacía antes. Resignado, sale del despacho no sin antes echarle una última mirada a Natalia, quien ríe por alguna tontería que ha dicho su abuelo. Francisco, al escuchar la puerta del despacho cerrarse, sonríe ladino escondiendo la nariz entre el pelo de la niña y aspirando el olor a camomila de su champú.

Natalia descubre en una de las esquinas de la oficina una mesa de ajedrez con un tablero ya montado.

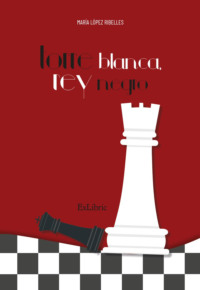

—Abuelo, es eso, ¿verdad?

Francisco asiente y la conduce hasta quedarse del lado de las piezas blancas. Ese ajedrez es su tesoro más preciado. Brillante por el barniz, reluce como oro cuando el sol le roza. La madera antigua, más antigua que él mismo, es oscura como el chocolate y consistente. Un cordón negro tallado en la madera rodea el tablero y cada borde lo delinea un delicado hilo de oro. Las esquinas ya están redondeadas por el tiempo, aunque una vez fueron puntiagudas. Las piezas negras, más oscuras que el carbón, poderosas y fieras; las blancas, de auténtico marfil, valientes y guerreras. Todas ellas guardan hasta el más mínimo detalle, imposible no maravillarse sin preguntarse cómo tiempo atrás se podía tallar con tanta precisión con herramientas rudimentarias.

Francisco tiene una teoría y se la hace saber a Natalia. Aquel ajedrez posee poderes mágicos capaces de desvelar la naturaleza de una persona. Cada pieza se define con un carácter y ella misma te atrae a cogerla. Una manía de viejo, pudiera ser. Por esa misma razón, lleva a todos sus conocidos al menos una vez a su despacho y les ha mostrado el ajedrez. Según él, ha descubierto a muchos mentirosos. Natalia no le presta realmente atención a las palabras del anciano, así que sin meditarlo mucho, coge una de las torres blancas en su mano, dejando estupefacto a su abuelo.

—Como tu tía…

—¿De verdad?

Natalia vuelve su cabeza en dirección a Francisco y le descubre mirándola. No puede desvelar ese secreto que guardan aquellos ojos azules que la desconciertan. La niña empieza a sentirse incómoda, no quiere estar allí. Hace un amago de bajarse de aquellas delgadas e insensibles piernas que es interrumpido por el anciano.

—Te voy a explicar cómo se juega.

Francisco parlotea palabras a las que Natalia no atiende. Ella no quiere estar allí con él, sintiendo el aliento contra su cuello y respirando el fuerte olor a tabaco que lo rodea. Una de las manos de él descansa sobre su rodilla, que, de forma diestra, comienza a deslizarse de abajo hacia arriba por la parte externa de la pierna de Natalia.

—Abuelo, quiero irme.

La voz temerosa suena como un susurro. Si Francisco la escucha, no hace señales de ello; continúa con su perorata explicando cada pieza. La mano baja hasta rozar el borde de los calcetines y sube recorriendo con sus yemas la carne joven y tierna.

—Abuelo…

La puerta del despacho se abre de par en par rompiendo la atmósfera de la que Natalia quiere escapar. En el umbral, Miguel Ángel es la rabia encarnada. A su lado, Álvaro observa con los ojos desorbitados y el pecho acelerado. Miguel Ángel, preso del odio, avanza a zancadas hacia su padre.

—Natalia, a tu cuarto. ¡Ya!

Natalia le obedece sin poner resistencia y sin mirar atrás. Los pasos de ella se pierden en el pasillo.

—Te prohíbo que la mires. Si lo haces, estás muerto, ¿me oyes?

Miguel Ángel sostiene a Francisco por el cuello de la camisa levantándolo unos centímetros de la silla. Su cuerpo se mece en el aire como un muñeco de trapo mientras sus manos intentan aflojar las de su hijo. Se puede ver la chispa del pánico en aquellos ojos azules que ninguno de sus hijos heredó. No habla ni se intenta excusar, porque sabe que no engañará a nadie. Álvaro hace aparición detrás de Miguel Ángel, por fin despertando de su propia pesadilla, y abraza a su hermano.

—Suéltalo, Miguel. Cuidaremos de que no le haga nada a Natalia ni a nadie.

Miguel Ángel suelta sin delicadeza alguna al anciano, quien tose recuperándose por la falta de aire, y empuja violentamente a su hermano.

—¡Déjame en paz! Si lo vuelvo a ver cerca de Natalia, me aseguraré de matarlo.

El hombre, adueñado por una cólera que le quema las entrañas, sale del despacho como alma que lleva el diablo. Vociferando insultos amortiguados por aquellas paredes insonorizadas y rompiendo varias macetas del pasillo. Álvaro mira a su padre con odio, con los ojos vidriosos bañados en amargura.

—Papá, otra vez no.

El anciano reniega sin tomarle en serio. Gira con esfuerzo en la silla que le encadena y se dirige a la puerta.

—Papá, si le haces algo a Natalia, no será Miguel Ángel quien te mate. Seré yo.

Miguel Ángel va dejando una estela de destrucción allá por donde pasa. Él también quiere destruir, quiere gritar, pero no lo hará. Se esconderá en su habitación a dejar que lo consuman los recuerdos, las lágrimas y el alcohol.

***

Sentada en el viejo sofá rojo, se desenreda el cabello mojado. Es hora del espacio publicitario en el canal y Elena se queda embobada mirando un anuncio de zumo de naranja. Un spot sucede a otro, hasta que termina de peinar su cabello y la televisión no da señales de regresar al programa que está viendo. A su lado, el móvil se agita violentamente mostrando el nombre de Natalia en la pantalla.

—Hola, Natalia. ¿Cómo estás?

Natalia le cuenta que ese día no ha ido al colegio y ha pasado toda la mañana y parte de la tarde en el hotel.

—¿Hotel?

—Claro, mamá. Vivimos en un hotel.

—¿Qué hotel?

—Flor de Azahar.

Y por razones que Elena desconoce, sabe de qué hotel está hablando. Hotel Flor de Azahar, en la calle de la Paz, con enormes portones restaurados de un grosor superior al de las paredes de algunos pisos y con picaportes antiguos de color de oro viejo con la única función de decorar. La mente de Elena, como en un sueño, la transporta a ese lugar y siente que ya camina por ese suelo enlosado negro y repulido. Unas segundas puertas de cristal correderas se abren dejándola pasar. Los azulejos del pavimento han cambiado, tienen una tonalidad beis, y en ellos se reflejan las luces de la lámpara, que la deslumbran. En la recepción, un hombre y una mujer vestidos de traje negro charlan animadamente.

—¿Mamá?

—Perdona, me he distraído. ¿Qué decías?

—La tía Raquel me ha puesto un ocho en Lengua. Me lo ha dicho antes que a los otros niños, aunque lo tengo que mantener en secreto porque, si no, los demás se enfadarán.

Elena asiente a pesar de que Natalia no puede verla. Se pregunta si está haciendo bien al no rectificarla cuando la llama mamá. Le parece extraño estar familiarizada con la palabra madre sin haber tenido hijos.

—El tío Álvaro y yo hemos jugado toda la mañana al fútbol. ¡Le he marcado seis goles! No le digas que te lo he dicho yo, pero es un portero malísimo.

La mujer sonríe divertida pensando en aquel hombre sin cara que se le antoja una bellísima persona.

—¿Qué más me cuentas?

La niña tarda un poco en contestar y Elena piensa, sin equivocarse, que en realidad la niña le ha llamado para contarle algo en concreto y está divagando con trivialidades.

—Mamá… —vacila—, yo… creo que tengo miedo del abuelo. No se comporta como un abuelo normal. No es que conozca a muchos, pero el de Martina no la trata igual.

—No entiendo.

—Pues verás, el abuelo de Martina le compra chuches y la lleva todas las mañanas al colegio. Pero el abuelo no hace nada de eso.

—No todos los abuelos son iguales, cariño.

Elena intuye que hay algo más que no está mencionando. Le insiste hasta que averigua que no posee movilidad en las piernas. Elena le quiere hacer comprender que si no puede acompañarla al colegio, quizás es por esa razón.

—No, no me refiero a eso. Yo creo que la abuela, papá y los tíos saben a qué me refiero, porque ellos no me dejan que esté cerca de él.

—¿Sabes si está enfermo? —pregunta.

—No, no. Hoy me lo encontré en el despacho de papá y me pidió que fuera a jugar con él. Me dejó subir en su silla y todo, ¿sabes? Pero luego… no me quería dejar bajar —añadió en voz muy baja—. Me estaba tocando las piernas aunque yo le dije que no quería. Papá se enfadó mucho cuando nos vio.

Elena, estupefacta, se queda sin palabras. Le vienen a la memoria las noticias de los últimos días, las de los niños desaparecidos. Esas situaciones que parecen tan lejanas y, en verdad, nunca lo están. Darse cuenta de que el peligro es invisible, está al acecho y cuando quiera se decidirá por ti.

No posee todos los detalles, pero si los familiares de Natalia no querían que estuviese cerca de ese hombre, sería por algo. «¿Y sus padres consienten vivir bajo el mismo techo sabiendo de los gustos estos?».

—Natalia, haz caso a tu familia si dicen que no te acerques a él. Prométemelo.

—Vale, mamá.

Natalia continúa hablando por teléfono con Elena por quince minutos más, dejando atrás al abuelo Francisco en la conversación. No está ausente en la cabeza de Elena. Se cuestiona preguntas que seguramente jamás tendrán respuesta. No debe involucrarse más con Natalia; de hecho, es su intención ante todo, pero las acciones de aquel vejestorio no se pueden pasar por alto. Quizás no es nada y quizás lo es todo.

—Mamá, hablamos mañana, que tengo sueño.

—Claro. No te preocupes y ve ya, que es muy tarde.

—Sí, mañana viene la tía Susana de Brasil. Seguro que me trae un regalo, siempre lo hace.

—¿Tía Susana?

—Sí, tu hermana.

Natalia se despide de Elena entre bostezos y cuelga dejando confusa a Elena, quien intenta encajar la nueva información. El mundo a su alrededor gira a velocidad de vértigo y la desorienta. Por eso no escucha las noticias de última hora, otro niño desaparecido en Valencia en extrañas circunstancias.

En su mano sostiene el teléfono móvil con el nombre de Natalia en la pantalla de llamadas recientes. Una sensación le ahoga el pecho. Todos sus pensamientos de preocupación se dirigen hacia ella, que ya en la cama, en el mundo de los sueños, no sabe que alguien la observa dormir mientras le acaricia la pierna que ha liberado de entre las sábanas en busca de una frescura de la que carece esa noche.