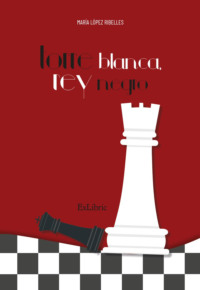

Kitabı oku: «Torre blanca, rey negro», sayfa 3

4

Lunes, 23 de abril a las 18:21 h.

Por la calle Bailén, justo al lado de la estación del Norte, una niña se asomaba para mirar a través de las mugrientas ventanas de un bar. El camarero, amigo íntimo de sus padres, no dejaba de vigilar la calle desde la barra esperando verla para hacerle el chiste de turno y tirarle de las coletas. No le apetecía verlo y aguantar sus tonterías sin gracia.

—¿Te ocurre algo?

La niña no le contestó, se quedó embelesada al ver aquel coche descomunal incapaz de poder articular palabra.

—¿Te gusta el coche?

Gustar era decir poco. Era una fanática del mundo del motor y el brillo del automóvil la atraía como la miel a las moscas.

—Me encanta.

La voz del camarero llamó su atención, pues se reía como un loco con otro cliente.

—Evito a ese —dijo señalándolo desde la distancia—. Siempre que me ve, me tiene que decir algo o tirarme del pelo. No me gusta, es desagradable.

—¿Dónde está tu casa?

—En la esquina.

—Entra, te acerco y así no te verá ese tío.

Isabel abrió los ojos como platos, sin pensar en el peligro. Solo pudo pensar en la suerte que había tenido de poder ver el interior de aquel fabuloso coche.

—¡Vale!

***

La llamada a su teléfono móvil el día anterior ha vuelto del revés la operación. Otro niño se suma a la lista de los desaparecidos en aquel mes, o como le gusta proclamar a la prensa, ha sido raptado por el Butoni. Hasta el momento, el culpable de las desapariciones ha sido muy minucioso y se ha llevado a los niños sin dejar ninguna huella. Por alguna razón, empezaba a ser menos cuidadoso y ha dejado algunas pistas que podrían rastrear sin pisar la ilegalidad. Su mentor se hubiera echado las manos a la cabeza si le hubiera visto semanas atrás organizar un operativo con una civil sin experiencia. Está desesperado.

—¿Ya han salido los resultados del laboratorio?

Joan niega apesadumbrado, pues si bien tienen nuevas pistas, no son muy reveladoras.

—En la bolsa de deporte del crío no han encontrado huellas. Por la ubicación de la mochila y la ropa, podemos suponer que desapareció durante el entrenamiento o al acabarse, ya que el uniforme del colegio sigue dentro. Está lejos de cualquier centro y de los campos de fútbol que hay en el río, por lo que el culpable debió deshacerse de ella cuando ya lo cogió y se aseguró de que no pudiera darle problemas. Existe una posibilidad de que sean dos sospechosos o lo que ya barajábamos en un primer momento, una banda organizada. Aunque, sinceramente, no lo creo.

Su superior asiente escuchando con atención. Se aproxima a él, mirando de reojo a los otros policías que trabajan en la comisaría sumidos en su propio caso, y susurra a una voz que solo puede escuchar él:

—¿Cómo está tu amiga?, ¿ya nos puede ayudar?

Impotente, Joan suspira dejando caer sus hombros.

—Me temo que no. Hablé con el médico en el hospital: revelarle demasiada información podría suponer un trauma, no puedo hacerle eso.

—Joan, no puedo pedirte esto como tu superior porque no es legal y lo que obtengamos no lo podríamos presentar delante de un jurado. Pero como amigo, como padre de dos niños, no puedo permitir que esto siga ocurriendo. —Pega un manotazo en la mesa, sobresaltando a los que están cerca—. ¡Por el amor de Dios! Esa familia es intocable, necesito cualquier excusa para entrar en ese hotel. No tenemos tiempo.

***

Los finos tacones la llevan hasta la puerta del despacho de Álvaro, encontrándola entreabierta. Raquel reconoce la voz chillona de su cuñada, con la que nunca ha llegado a llevarse bien. Siempre le ha parecido poco para su querido hermano, quien es demasiado bueno con todo el mundo. Ambos discuten acaloradamente creyendo la puerta cerrada. Como siempre sospecha, se la escucha más a ella que a Álvaro.

—La custodia de las niñas será mía, ¿me oyes? Y si quieres verlas, será conmigo delante. Como me entere de que intentas lo contrario, será la última vez que las veas. ¿Está claro?

—Hablemos de esto tranquilamente —se le escucha decir con tono conciliador.

—¿Crees que no he visto cómo las miras con esa cara de… —hace una pausa, buscando la mejor palabra para describirle y que le cae como un balde de agua fría— de guarro asqueroso que tienes?

Raquel irrumpe en el despacho con ganas de estrangular a Julia. La mirada perdida de su hermano la desarma.

—Ya salió doña perfecta, ¿no te enseñaron a no escuchar conversaciones ajenas?

—Esto no va a quedar así. No puedes decir esas mentiras de mi hermano y pensar que te vas a quedar impune. Hablaremos con un abogado y…

Julia ríe, amargada, con expresión de repugnancia en su rostro.

—¿Mentiras? ¿Le has visto la cara? Si hay alguien que está mintiendo es él. Os tiene engañados a todos.

Con los ojos aguados, temblando de pavor, le recuerda a aquel niño asustado que huía de su padre cuando este, borracho, aporreaba sus habitaciones en la última planta buscando a un fantasma. Repara en que el olor del whisky que empañan sus recuerdos está presente en la habitación y proviene del minibar. El miedo penetra desde la punta de sus tacones y trepa por sus piernas.

—¡Vete de una vez! ¡No vuelvas a esta casa! ¡Fuera!

Julia se queda sin habla por los gritos repentinos y se aleja tan rápido como le permiten sus pasos. Detrás de Raquel, Álvaro se acerca con lentitud, asustado.

—Raquel, yo…

—No, no me digas nada. No quiero saberlo. —Le evita, pues piensa que su voz se romperá, mas su mensaje era claro—. No te acerques, no me toques.

***

La sorpresa es mayúscula cuando Susana encuentra a Miguel Ángel recostado sobre la puerta del copiloto, ignorando los insultos que le dedican los taxistas por ocupar su zona reservada a la salida del aeropuerto. Se siente agasajada cuando este le abre la puerta mientras deja que su mirada lasciva recorra todos los recovecos de su cuerpo. Percibe su deseo y le encanta. Por fin tiene la atención de aquel hombre que, a su parecer, le había sido arrebatado por su hermana.

Se marchan al pequeño y lujoso piso de Susana a las afueras de Manises, muy próximo al aeropuerto. Todavía no ha llegado el ascensor al último piso cuando sus ropas estorban y un calor sofocante nubla sus sentidos. Las piernas de ella se sujetan a la cintura del hombre, que sin despegar sus labios de los de Susana, se deleita en masajear la redondez de sus pequeños glúteos. Susana, salvaje, mordisquea sus labios entorpeciendo la tarea de abrir la puerta. El ardor del momento no les deja desnudarse y en la primera superficie sobre la que pueden apoyarse dan rienda suelta al frenesí. Susana grita tan fuerte que los vecinos de al lado ya saben que ha llegado del trabajo y no lo ha hecho sola.

***

Camina por la Gran Vía refugiándose del calor bajo los árboles que viven en el paseo. Acaba de salir de comer de uno de los muchos restaurantes que por allí se encuentran. Se arrepiente de haber salido tan tarde a comer con treinta y cinco grados a la sombra, el camino de vuelta a casa es eterno. No espera encontrar a nadie allí a las cuatro de la tarde y, aun así, puede ver en algunos asientos de madera a unos jóvenes enamorados que se besan sin nada que les detenga.

Aquella mañana no la ha llamado Natalia y añora escuchar a esa parlanchina a la que parece que le den cuerda. La noche anterior la había dejado preocupada y con muchas preguntas. Teme que las coincidencias no sean coincidencias: ¿y si de verdad es ella su madre?, ¿ha sido capaz de olvidar a su hija?

Va a cruzar la avenida y se detiene en el paso de peatones acatando las órdenes del semáforo en rojo. En la otra acera está Joan mirándola fijamente. Su semblante es serio, y su postura, rígida. Verlo así le causa un escalofrío, su apariencia la intimida.

Elena levanta la mano y lo saluda con una sonrisa leve que deja a Joan desprevenido. Por una fracción de segundo, la dureza de su expresión se relaja y, aunque ella está muy lejos para advertirlo, puede verse que está aliviado. Joan tiene una misión que cumplir y esta no va a ser fácil para él: debe hacerle recordar su verdadera identidad.

El semáforo cambia a verde y ambos se mueven. Los pasos de él, rápidos, largos y seguros; los de ella, queriendo ser encontrados. Teresa va a seguir su camino, dirigirse a su casa e intentar recordar quién es.

—Necesito hablar contigo, por favor. Es urgente.

Quizás es el tono de su voz, suplicante, quizás su propio deseo de querer recordar. De otra manera, ¿cómo habría vuelto al caluroso paseo de la Gran Vía?

Un silencio incómodo les rodea a la espera de que uno de los dos se atreva a romperlo. Joan intenta buscar las palabras correctas para comenzar.

—¿De qué querías hablar? —pregunta tímida.

—De ti.

Corto, conciso. Joan se pregunta si es mejor sentarse en alguna cafetería con aire acondicionado. Teresa ya no es consciente del calor.

—Cuéntame.

—Necesito que me escuches con atención y con la mente abierta, debes creerme. —Busca su asentimiento y prosigue con su discurso—: No te llamas Elena, tu verdadero nombre es Teresa Roig.

Joan pronuncia la información despacio, dándole tiempo a procesarla. Teresa saborea su nombre y lo encuentra familiar.

—Hace dos semanas tuviste un accidente en lancha, despertaste a los dos días con una fractura leve en tu muñeca y la pérdida de memoria. Tú misma provocaste el accidente, querías hacer creer a todo el mundo que habías muerto.

—¿Por qué haría yo eso?

—Lo desconozco. Aunque tengo una teoría y espero que me la confirmes cuando puedas recordar. ¿Te encuentras bien?

Ha tenido días mejores, pero sus ansias por esclarecer el pasado la dominan.

—¿Por qué en la documentación aparezco como Elena?

—Eso me lo tendrás también que explicar.

—¿Por qué sabes todo esto? —Antes de que Joan responda, ella contesta a su propia pregunta—: Eres policía. ¿He hecho algo malo?

Desde que comenzó su servicio, había escuchado infinidad de veces esa pregunta, formulada en muchos tonos y siempre acompañada de un par de ojos que reflejaban sentimientos dispares. Está convencido de que Teresa no es del todo inocente, pero nunca podría tacharla de culpable.

—Intentabas sobrevivir. Eso es todo.

—¿Cómo es que tú y yo nos conocemos? ¿Me estás vigilando?

Parece meditar sus palabras, indeciso en qué revelarle y que no. Decide postergar esas cuestiones y lleva la conversación por otro rumbo.

—Quiero hablar de ti ahora y de lo que seguro que te estás preguntando desde hace días. Natalia…

No es necesario que termine la oración, sus ojos se llenan de lágrimas. Desde la noche anterior, y desde mucho antes, ella ha estado barajando esa opción, pero le había parecido tan increíble que no podía ser cierta. Como una pelota de ping-pong, la voz de Joan rebota en las paredes de su mente repitiendo una y otra vez lo que más se ha temido.

—¿Yo soy… su madre?

Joan asiente y coge las manos temblorosas de Teresa, que ya no encuentran lugar al que anclarse. Su garganta se cierra y la voz amenaza con marcharse.

—¿Sabes cuántas veces le colgué el teléfono y le dije que no era su madre?

La abraza susurrándole palabras de consuelo y con cariño la besa en la coronilla. El calor vuelve a ser sofocante entre hipidos y agua salada. Siente su cabeza estallar. Y ya no puede negarlo, porque cada vez que pronuncia «Natalia», no ve un nombre, vislumbra a una niña de diez años morena con dos coletas bajas que posee una risa tan escandalosa que se escucha hasta en la luna. Natalia tiene los ojos verdes de su abuelo, el padre de Teresa, y la nariz respingona de Miguel Ángel. «Miguel Ángel», repite su mente. «Miguel Ángel», se encienden los faros de lucidez y de memorias. Miguel Ángel.

Le falta el aire, por más que abre la boca, este se desvanece y ella se ahoga. Hiperventila, su pecho sube una y otra vez. Sin estar presente, solo de imaginar su persona, la asfixia. Está teniendo un ataque de ansiedad. Joan la coge de la nuca con ambas manos y acerca su rostro al de ella sin tocarla, le susurra que no está sola, la ayuda a respirar. No necesita ser un gran detective para saber a quién acaba de recordar y la ha puesto en tal estado.

Poco a poco, Teresa recupera el control de sí misma, es más consciente de Joan y de la forma en la que la mira. De alguna manera, está implicado emocionalmente con aquello. No le incomoda su cercanía, no como hubiera pensado en un primer momento, la encuentra reconfortante. Pero el miedo de que Miguel Ángel pueda estar cerca la hace separarse de él.

—¿Crees que dejé atrás a mi hija para huir de mi marido? —cuestiona angustiada.

—No lo creo, te conozco —le asegura—. Tú no eres así.

—¿De qué nos conocemos? —repite Teresa.

Joan vacila por unos breves segundos. Echa un rápido vistazo a su alrededor, están solos en la avenida. Los coches pasan veloces superando el límite de velocidad permitido dentro de la capital, aprovechan que el calor les da la privacidad necesaria para sentir que la ciudad es suya. Los pájaros no pían, se bañan en las fuentes con los picos entreabiertos y han dejado que las chicharras lleven la voz cantante por un rato. Ella espera su respuesta, más tranquila, pero ansiosa por seguir rellenando espacios vacíos de su memoria.

—Habrás escuchado la noticia de la desaparición de los niños, se oye en todos los medios. Tú me estabas ayudando.

—¿Yo? —pregunta con incredulidad—. ¿Cómo podría? No soy policía, ¿verdad?

—Eres mi confidente.

—¿Solo soy tu confidente?

Joan miente porque no quiere ocasionarle más problemas de los que ya le ha provocado, ella no lo merece. Teresa no necesita ser policía para averiguar que está mintiendo. Recuerda la aspereza de su barba cuando él la besó en la mejilla, centímetros más abajo de donde Miguel Ángel una vez le propinó una bofetada.

—Sí.

—Ya veo.

Transcurre cerca de media hora, los dos en silencio. Joan le da tiempo a asimilar los recuerdos que llegan a la mente de Teresa a cuentagotas. Puede ver cómo se crispa su rostro, cómo frunce el ceño pensativa o se alzan las comisuras de sus labios en una sonrisa lánguida. Mientras, acoge entre sus manos las suyas, no queriéndolas soltar en muestra de apoyo. Necesita poner en orden sus pensamientos si quiere ayudarla, debe hacerlo para no provocarle mayor impacto a esa mente desorientada.

—Quiero ver a mi hija, por favor.

Incapaz de negarse a su petición, asiente en una afirmación muda y se levanta de aquel banco de madera. Caminan hacia el centro y, sin que Teresa se percate, pronto es ella quien lidera en el trayecto. Entiende en aquel mismo instante por qué se quedó mirando el colegio Lluís Vives frente a ella el día anterior.

Se quedan en la acera, justo enfrente del edificio, observando como los padres se agolpan en la puerta a la espera de que salgan sus hijos. Teresa quiere acercarse, pero se contiene y se aferra al brazo de Joan para no ceder a sus impulsos.

Sus ojos buscan entre los adultos que allí están, queriendo ver si reconocen a alguien. El corazón casi salta del pecho cuando divisa la figura de su marido enfundada en uno de sus habituales trajes negros. Al lado de él, Susana lo abraza quedando a la altura de su pecho como si fuera una niña pequeña.

—¿Se supone que estoy muerta? Mi hermana no ha esperado mucho para lanzarse a sus brazos. No sabe lo que le espera.

Natalia aparece, acompañada de otras niñas, riendo y hablando sin saber siquiera para cuántos es el centro de las miradas. Vislumbra a su padre y a su tía entre el gentío, quien se ha separado prudencialmente y su actitud alegre cambia. Más seria, con cabeza gacha y pasos cortos. Sumisa y recatada.

No saben de qué hablan, pero el lenguaje corporal de la niña se lee a larga distancia. No está cómoda con la presencia de su padre. Detrás de la niña aparece una figura femenina, quien deja caer una mano en su hombro y les sonríe.

—Es Raquel, la recuerdo. Es profesora y tiene una mano con los niños impresionante.

Asiente contento por la manera en la que están sucediendo los hechos. Se van juntos hacia la plaza del ayuntamiento y pronto los pierden de vista. Joan se sorprende por la contención de Teresa. Había esperado que quisiera seguirles, acercarse incluso y abrazar a su hija, pero esta parece desganada sin quitar la vista de la calle por la que se han marchado. Su teléfono vibra en su bolsillo y con la mano libre se las arregla para descolgar.

—Inspector Martí.

Joan siente que se convierte en el centro de atención de ella y que le observa cada centímetro de la cara sin esa timidez que la había abrazado desde el accidente. Termina con la llamada y le devuelve la mirada.

—¿Otro niño?

—No exactamente. No puedo decírtelo.

—Si no me lo cuentas, ¿cómo voy a ser una buena confidente y saber dónde buscar?

—¿Vas a ayudarme? —pregunta extrañado.

Teresa sonríe débilmente, no siente todos los ánimos consigo, pero debe ser sensata. Ha quedado demostrado que su plan inicial, sea cual sea, no había funcionado y precisa de su ayuda.

—Necesito que vayas a casa, te relajes y me esperes a que llegue. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Si no quieres ir a casa, al menos aléjate de esta zona y quédate en Ruzafa. Intentaré ir lo más rápido posible.

Asiente y, al soltar su agarre, la sensación de vacío y desamparo la invade.

—¿Estás bien?

—No, pero lo estaré.

5

Lunes, 30 de marzo a las 18:13 h.

Ataviada con un vestido de tenis, devolvió con fiereza las pelotas que su compañera le lanzaba. La joven tenista seguía las instrucciones que su maestro le gritaba desde el lateral, se sentía como una de sus heroínas de la pista. En una de las gradas, su hermana, con diez años de diferencia, cotilleaba junto a su amiga sin poder quitarle los ojos de encima al atlético entrenador. Le llamaban entre risitas coquetas y silbidos, y él se mostraba indiferente, únicamente le prestaba atención a la pequeña Lidia, que daba lo mejor de ella misma raqueta en mano.

Terminado el entrenamiento, se marcharon las hermanas al vestuario. La pequeña se duchó y se lavó el pelo. La mayor se cambió de ropa y salió a toda prisa para encontrarse con el entrenador, por el que perdía la cabeza. Media hora más tarde, la siguió Lidia oliendo a champú de fresas y colonia dulce. Su hermana seguía acaparando la atención del chico, aun cuando él enviaba alto y claro señales de no estar interesado. Lidia suspiró y su estómago rugió.

—Vaya, alguien está hambrienta.

—No he merendado y me comería una vaca. —Se cruzó de brazos molesta—.Y encima tengo que aguantar a que acabe de hacer el ridículo. —Señaló a su hermana—. Si ni siquiera le cae bien, yo le caigo mejor.

Con los ojos fijos en la bolsa de papel que tenía en las manos, le preguntó:

—¿Esa es tu merienda? ¿Qué es?

—Una magdalena de chocolate, toda para ti si la quieres.Yo tengo más en el coche —dijo acercándole la bolsa—. Mi hermana una vez me hizo lo mismo.

La niña devoraba con ansia la magdalena, llenando sus carrillos y manchando sus labios de chocolate líquido.

—¿Y qué hiciste?

—Me escondí en un lugar para que no me encontrara y así aprendiera una lección.

Ella saltó animada por la idea.

—Sí, vamos a hacerlo y así escarmentará.

***

El reloj de la cocina marca el paso del tiempo, implacable y más lento que nunca. La casa está en penumbra, únicamente la luz de la televisión emitiendo un programa de entretenimiento ilumina el salón. Teresa la ha encendido para apagar el silencio, ni siquiera le presta atención.

Si bien ha regresado al barrio de Ruzafa tras su conversación con Joan, estuvo dando vueltas a la manzana por un largo tiempo, soportando el sol de justicia hasta bien tarde. Cavila y escarba en lo más profundo de su memoria, ha llegado a recordar detalles y sucesos. Se pregunta cómo se ha metido en tal lío y si sería capaz de salir.

Se acerca la hora de la cena y Joan no ha venido, tampoco la ha llamado. Aunque tampoco sabe si tiene su número. Desea de corazón que no le haya ocurrido nada malo a otro niño. Imaginarse la posibilidad de otra víctima le trae a la mente la carita de su pequeña y querida Natalia. Espera que no le guarde rencor algún día, pero si hay algo de lo que está segura es de que tienen que salir ambas del hotel de los horrores lo antes posible.

El ascensor se escucha llegar al rellano y Teresa, impaciente, se asoma a la mirilla con la luz apagada. Reconoce la mata de pelo negro oscura y abre la puerta.

—Tardaste mucho.

Joan sonríe, cansado; demasiada acción últimamente. En su mano izquierda lleva dos bolsas con comida china y se las acerca.

—Ve comiendo. Voy a ducharme y vengo.

No le da tiempo a replicar porque él ya ha desaparecido tras la puerta de su casa, y resignada lleva las bolsas a su cocina. El olor de la comida le hace la boca agua y recuerda entonces que no ha comido nada en toda la tarde. Con curiosidad va destapando cada envase, picoteando lo que ve más apetecible. Abre la nevera y, de pronto, los tercios de cerveza cobran sentido. Un pequeño sorbo al botellín después de un largo suspiro consigue apaciguarla. Entonces recibe una llamada al teléfono con el nombre de su hija. Deja la cerveza en la mesa y descuelga el teléfono, insegura.

—Hola, Natalia. —Traga saliva intentando tranquilizarse—. ¿Cómo estás, cariño?

Le contesta con susurros, pues no quiere ser escuchada por nadie en su escondite secreto, el tramo de escaleras que comunica la cuarta planta con la quinta.

—Mami, te echo de menos, ¿cuándo vienes? Yo no sé qué le pasa a tía Susana, pero parece que quiera convertirse en ti. Me ha soltado un rollo de no querer ser tu sustituta y de que confíe en ella. Cuando se lo conté a la tía Raquel, se enfadó mucho.

—No le hagas caso a lo que te diga tu tía Susana.

Joan llama a la puerta con sus nudillos y Teresa, después de cerciorarse de que es él, le abre. Teresa ríe por una tontería que le ha dicho su hija y Joan, satisfecho, se recrea en la imagen de la mujer relajada delante de él. Una Teresa despreocupada, despeinada, enfundada en ropa deportiva tres tallas más grandes que la suya, mostrando un hombro por el cuello de la camiseta y bebiendo entre risas cantarinas.

—Pronto.

Él espera a que termine de hablar con Natalia y se sirve otra bebida. A los pocos minutos, Teresa se sienta frente a él y juega con la etiqueta de su cerveza.

—¿Podemos… podemos no ponernos serios hasta acabar de cenar? Necesito un respiro.

Joan está de acuerdo y hablan de todo y de nada a la vez. Disfrutan de la comida china, algo fría, y de un par de botellines cada uno. Los platos se vacían y algunos granos de arroz y unos cuantos guisantes se han quedado huérfanos encima del mantel. El olor a aceite frito y a huevo flota entre ellos, aun sin comida presente. Teresa formula la pregunta que baila alrededor deseando salir a la pista.

—¿Quién empieza?

—¿Cómo te sientes ahora mismo?

—Fatal. —Teresa baja la cabeza y coge el ticket de la comida torturándolo una y otra vez—. Me siento culpable de estar bien, ¿tiene eso alguna lógica?; de haber podido escapar de Miguel Ángel; de haberme olvidado de Natalia, a pesar de que la quiero con todo mi ser. También intranquila por estar aquí mientras ella está en el hotel del infierno. Egoísta porque no puedo pensar más que en mí misma y en mi niña en lugar de en los pobres desaparecidos con los que te tengo que ayudar. Y aquí estoy, bebiendo contigo.

—No te fustigues, has pasado por mucho.

—Tengo miedo —confiesa— de Miguel Ángel, de volver, de lo que pueda hacerme. Tengo miedo de que Natalia un día me diga que la abandoné. Tengo miedo de… —esquiva su mirada— de ti. No recuerdo exactamente quién eres.

—Yo no soy Miguel Ángel —añade serio, frunciendo los labios.

Le molesta esa confesión, ¿cómo no hacerlo después de todo lo que han pasado? Pero no se deja llevar por ese pensamiento. Callados, se miran sin saber cómo continuar.

—¿Quién empieza? —interrumpe Teresa, y Joan sabe que se ha vuelto a encerrar en sus sentimientos.

—Nos conocimos en el Bar de Carlos, por el Bulevard Austria.

—Cierto. Natalia tendría cuatro o cinco años. ¿Por qué irnos tan hacia atrás?

Joan cree estar pisando un campo de minas que, en un descuido, empezarán a explotar una por una.

—Averigüé por tu actitud lo que ocurría con Miguel Ángel y te ofrecí mi ayuda para salir de allí.

—Y me negué porque creí tenerlo todo controlado —recuerda avergonzada—. No empezó siendo violento.

—Y yo te contesté entonces lo mismo que te voy a decir ahora: no tiene por qué serlo. No necesita ponerte la mano encima para que sea considerado maltrato. Pero seguro que escuchaste cosas que nadie debería oír. —Intenta cogerla de la mano, pero ella lo esquiva y se levanta de la silla para pasearse por la cocina—. Quisiste denunciarlo llevando pruebas a comisaría, varias veces, y luego, por arte de magia, todas desaparecían. Él —pronuncia asqueado— tiene muchas influencias en todas partes, de alguna manera conseguía hacerse con las evidencias y empezaste a desconfiar de mí cuando te amenazó con quitarte la custodia de Natalia.

Ella asiente con cada palabra y Joan casi puede escuchar el chirrido de los engranajes girar en su cabeza.

—¿Cómo acabé siendo tu confidente?

—Fue por casualidad. Para poder separarte de tu marido y no perder la custodia de la chiquilla, te recomendé que buscases alguna prueba en su despacho que demostrara que no podía encargarse de Natalia. Tú encontraste una pista del caso de los desaparecidos.

Teresa se ve reflejada en el cristal del armario de la cocina y lo que observa no le gusta nada. Vuelve a sentir miedo, miedo de lo que ha descubierto, de lo que sabe Joan y de lo que desconoce. Miedo de lo que puede significar todo aquello, miedo de la posibilidad de haber llegado tarde. Miedo de no tener ayuda de Joan. Miedo de perder lo poco que le queda. Está harta, más que harta de tener miedo.

—La gorra de la peque —añade recordando de pronto.

—Exacto. Tú encontraste la gorra de Lidia, la novena niña desaparecida. La reconociste porque estaba en su despacho y no era de Natalia. Por esas fechas, la foto de Lidia circulaba por todas partes y tenía esa misma gorra. En ella encontramos un cabello suyo en el que coincidía el ADN.

—Y Lidia no es amiga de Natalia, ni siquiera van al mismo colegio.

—Eso me dijiste en su día, pero vive tres calles paralelas al hotel.

Necesita aire, vuelve a hacer ese calor pegajoso de la mañana. Se aproxima a la ventana de la galería y respira profundamente. La cabeza le da vueltas. Si bien es cierto que hasta aquel momento no se acuerda de todo, va recuperando algunos instantes del pasado conforme Joan le cuenta. Él se ha levantado y mantiene una distancia prudencial entre ellos para no alarmarla. No se dicen nada, se acompañan mientras ven a través de la ventana de la galería las entrañas del barrio donde conectan los balcones de todas las viviendas. A lo lejos alguien cena en la terraza, en otro balcón un perro ladra y, en la mayoría, descansan los tendederos repletos de ropa.

—Siéntate, por favor —le pide Teresa.

Joan obedece extrañado y la observa coger una enorme y pesada olla de uno de los módulos superiores. La deja encima de la mesa.

—No encontré solo la gorra.

Con la cabeza señala lo que hay encima de la mesa. Joan no puede evitar pensar que en otra situación se podía haber hecho un chiste, mas el semblante serio de Teresa no admite bromas.

—Encontré la gorra en la destructora de papel del despacho de Miguel Ángel, pero no solo la gorra, sino esto —dice señalando el sobre.

Joan lo sostiene entre sus dedos con cierto reparo y lo abre. Dentro del sobre hay cuatro fotografías de dos chicas desnudas que le son familiares. Las imágenes de una de ellas están desgastadas por los bordes, amarillentas, y, por sus expresiones, ella desconocía que estaba siendo fotografiada. Aparece en la ducha y en su habitación cambiándose de ropa. Por detalles en los márgenes, Joan advierte que el entrometido fotógrafo se oculta tras cortinas y puertas, a veces detrás de prendas. Las otras son mucho más modernas por la calidad del papel y la muchacha mira directamente a la cámara. Su cara denota satisfacción por ser inmortalizada por el objetivo. La mirada penetrante junto a la espesura de sus pestañas y de sus cejas le recuerdan a Teresa y a Natalia, y aunque su vestimenta es pueril, la mirada pícara la delata. Ambas fotografías poseen un mismo rasgo en común, los cuerpos blancos como la leche de piel suave carecen de curvas, parecen niñas.

—¿Quiénes son?

—Raquel —le contesta señalando las fotografías antiguas— y mi hermana.

Joan se queda sin palabras intentando asimilar la nueva información. Analiza la imagen de Raquel y le da la vuelta, descubriendo que es una copia.

—¿Y las originales?

Teresa deja caer otro sobre igual encima del anterior. En efecto, este contiene las mismas fotografías de Raquel más descoloridas. Al igual que hace con la anterior, destapa la cara oculta de la fotografía, que le revela una fecha. Un cálculo rápido le horroriza y lanza una pregunta que le carcome.

—¿En qué año nació Raquel?

—En esa foto tenía trece años.

Chista disgustado y se frota el mentón entre conjeturas que van apilándose en su cabeza.

—¿Quién tenía las originales?

—Mi suegro. ¿Te cuento lo más escalofriante? Lo guarda como un tesoro, en un cofre labrado en oro y forrado de satén que no deja que nadie toque, escondido en su caja fuerte. —Evita su mirada y se abraza a sí misma, dejando que el terror y el asco hablen por ella—. ¿Que cómo sé de este cofre? Porque ese viejo desagradable siempre va fanfarroneando sobre lo que tiene y deja de tener, haciéndote sentir de menos porque él es siempre mejor que cualquiera. Tiene a medio hotel atemorizado. Sus hijos, a excepción de Miguel Ángel, huyen. Si vieras cómo tiemblan de pavor cuando se enfada, cuando bebe o cuando grita… No quiero ni pensar, viendo estas imágenes, qué ha podido hacer esa mente perturbada. Al principio no entendía por qué sus hijos no querían que se acercara a Natalia, ahora me lo puedo imaginar. Y Miguel Ángel, ¡Dios! ¿Y si Miguel Ángel es igual? Puedo entender que tenga fotos de mi hermana. Pero ¿por qué guarda sus fotos con las de Raquel? Está igual de enfermo que su padre. ¡¿Y si le hace algo a Natalia?!