Kitabı oku: «Gegendiagnose», sayfa 2

Einleitung der Herausgeber_innen

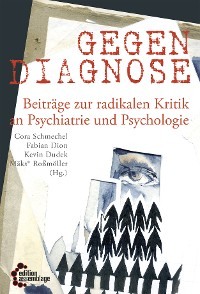

Cora Schmechel/Fabian Dion/Kevin Dudek/Mäks* Roßmöller

Psychiatriekritik scheint heutzutage, wie Nina U. in ihrem Vorwort schreibt, wieder en vogue und selbst im bürgerlichen Mainstream angekommen zu sein. Die »Diskussion«, konstatiert sie, »ist [jedoch] von psychiatrischen Sichtweisen geprägt und macht einen Bogen um grundlegende kritische Fragen.« Denn die Kritik von Allen Frances & Co. reibt sich lediglich an den aktuell in den DSM-Katalog aufgenommenen Diagnosen und den Interessen der Pharma-Industrie – vermissen lässt sie eine grundsätzliche Gesellschaftskritik, wie sie noch die Alte und Neue Antipsychiatrie enthält.

Auch im linksradikalen Kanon hat die Kritik an der Institution Psychiatrie in den vergangenen Jahrzehnten ihren Platz eingebüßt, was sich nicht zuletzt im linken Alltag anhand von Verweisen auf die Notwendigkeit professioneller Hilfe in Krisensituationen oder von einer Sanktionierung befremdlicher Verhaltensweisen als ›psycho‹ oder ›krank‹ bemerken lässt. Weil Teile der damaligen antipsychiatrischen Forderungen seit den 1970er Jahren im Zuge der Reformierung der psychiatrischen Verwahranstalten in niedrigschwelligere Formen wie die Sozialpsychiatrie als umgesetzt erscheinen, kommt eine heutige Kritik wie aus der Zeit gefallen daher.

Nichtsdestotrotz ist weiterhin richtig, dass eine antipsychiatrische Kritik nicht allein bei der Einweisung in die Psychiatrie stehen bleiben darf und stärkeres Gewicht auf die den Diagnosen zu Grunde liegenden Konzepte von Normalität und psychischer Gesundheit legen muss. Sollte sich daher eine anti-psychiatrische Kritik nicht ebenso als kritisch gegenüber der Disziplin der Psychologie verstehen? Wie müsste eine Kritik an Psychologie und Psychiatrie beschaffen sein, die an die Wurzel geht und nicht in die Falle der Alten Antipsychiatrie tappt; die also weder die Betroffenen als revolutionäre Subjekte stilisiert und deren konkretes Leiden negiert noch in starre Gut_Böse/Täter_Opfer-Schemata verfällt, welche der Realität selten gerecht werden und Betroffene schnell paternalistisch in die Unmündigkeit delegieren? Kann überhaupt von der Gruppe der Betroffenen gesprochen werden, oder reproduziert dies nicht altbekannte, weiße Androzentrismen und verdeckt die Verwobenheit psychiatrisch-psychologischer Konzepte mit dem gegebenen Herrschaftsstrukturen? Dies waren einige der Fragen, welche uns dazu veranlassten, im Frühjahr 2013 dieses Projekt ins Leben zu rufen.

Ausgehend von diesen Fragen soll der vorliegende Sammelband zum einen – und in Abgrenzung zum bürgerlichen Mainstreamdiskurs à la Allen Frances – eine grundsätzliche Kritik an psychiatrischen Diagnosen aktualisieren, die nicht erst die derzeitigen Auswüchse in Form der Neuauflage des DSM als kritikwürdig begreift, und die gesellschaftlichen Voraussetzungen psychiatrischer Diagnosen adäquat hinterfragen. Zum anderen soll er für ein Thema sensibilisieren, das von der linken Gesellschaftskritik in der jüngeren Vergangenheit aus dem Blick geraten ist, gleichsam aber auch die psychiatriekritische Bewegung einer Kritik unterziehen.

Gezielt gesucht haben wir unter anderem nach Beiträgen, welche sich mit dem Rassismus im psychiatrisch-psychologischen System befassen, einem Aspekt, den sowohl die klassische wie auch die kritische feministische Psychiatriekritik zumeist übersehen. Auch für uns war es schwierig hierzu Beiträge zu erhalten, weshalb wir (potentielle) Autor_innen zu diesem Thema besonders ermutigen möchten, sich bezüglich der von einigen von uns geplanten Buchreihe Get well soon. Reihe zu Psycho_Gesundheitspolitik im Kapitalismus gern bei uns zu melden. Denn der vorliegende Band soll der Auftakt einer Verlagsreihe sein: Im Laufe der Arbeit entstand die Idee, eine kontinuierliche Reihe zum Thema im Programm der edition assemblage zu etablieren, um es nicht bei einem einmaligen Input zu belassen, sondern ein stetiges Forum zur Weiterentwicklung der Debatte zu etablieren.

Aufbau dieses Bandes

Durch die gemeinsame bewegungspolitische Zusammenarbeit in der Vergangenheit in losem Kontakt miteinander stehend, haben wir uns nach und nach als Herausgeber_innengruppe zusammengefunden. Während der Arbeit hat sich dann herauskristallisiert, dass wir über eine ähnliche Stoßrichtung der institutionellen und disziplinären Kritik hinaus inhaltlich keine gemeinsame programmatische Linie vertreten. Dieser Pluralismus, den wir innerhalb unserer Herausgeber_innengruppe repräsentieren, hat sich nicht zuletzt in der Auswahl der hier veröffentlichten Beiträge niedergeschlagen und dazu geführt, dass die gewählten Ansätze und politischen Konsequenzen der Beiträge teils im Widerspruch zueinander stehen. Was der Band damit zumindest in seiner Gesamtheit abzubilden vermag, ist ein Schlaglicht auf den Stand der derzeitigen linksradikalen antipsychiatrischen Theoriebildung zu werfen.

Dieses Mosaik in thematische Blöcke einzuteilen, ist uns deshalb nicht leicht gefallen und stellt für uns einen Akt der Pauschalisierung dar, der zwar publikationstechnisch notwendig ist, jedoch oft der Spannweite der Beiträge nicht in Gänze gerecht wird. Wir haben uns schließlich für eine Dreiteilung entschieden, welche die Beiträge danach sortiert, wogegen sich die jeweilige Kritik primär richtet: (I.) gegen die Institution und Disziplin Psychiatrie und Psychologie und deren gesamtgesellschaftliche Funktion, (II.) gegen konkrete Diagnosen, Konzepte und Praxisformen sowie (III.) gegen die Psychiatrie- und Psychologiekritik als solche.

Den Auftakt im ersten Block der Analysen zur Funktion der psychiatrischen Institution bildet Stephan Weigands Aufsatz »Inklusiv und repressiv. Zur Herrschaftsförmigkeit der reformierten Psychiatrie«. Er macht darin eine empirisch orientierte Bestandsaufnahme der heutigen psychiatrischen Versorgungsstruktur und stellt sie in den Kontext der dafür verantwortlichen bundesrepublikanischen Psychiatriereform der 1970er Jahre. Hierbei arbeitet er die Unterschiede zur vor der Reform existierenden Anstaltspsychiatrie heraus und geht besonders auf den flexibilisierten, an die neoliberale Gesellschaft angepassten Herrschaftscharakter der heutigen Psychiatrie ein. Vor diesem Hintergrund erklärt sich schließlich auch das Paradox, warum das alte Anstaltssystem zwar abgeschafft wurde, die heutigen Einrichtungen jedoch zahlenmäßig dominieren, oder warum trotz Inklusion die Zahl der Zwangseinweisungen kontinuierlich ansteigt.

In »Diagnose: Gesellschaftlich unbrauchbar mit Aussicht auf Heilung« entwickeln Sohvi Nurinkurinen und Lukaš Lulu – wie ihr Untertitel anzeigt – eine »Analyse und Kritik der heutigen Psychiatrie in ihrer Parteilichkeit für die herrschenden bürgerlich-kapitalistischen Verhältnisse«. Dafür erläutern sie, wie die im DSM oder in der ICD gelisteten psychiatrischen Diagnosen grundsätzlich zustande kommen, kritisieren sie, auf welchen theoretischen Annahmen die zwei am weitesten verbreiteten Behandlungsmethoden der Pharmako- und Verhaltenstherapie fußen, und verwerfen sie die Vorstellung von Lohnarbeit als Garantin eines glücklichen und psychisch gesunden Lebens. Welches staatliche Interesse in der Wiederherstellung dieser Form von ›Gesundheit‹ steckt, zeigen die Autor_innen im letzten Teil ihres Beitrags.

Esther Mader gibt in »Psychopathologisierung und Rassismus in Deutschland. Eine feministische Perspektive« einen Überblick über die historische und funktionale Verwobenheit der psychiatrischen Disziplin mit Kolonialismus und Rassismus und wirft einen rassismus-kritischen Blick auf die aktuelle Versorgungslandschaft in Deutschland. Sie plädiert dafür, sich kritisch mit der Dominanz des weißen Diagnosesystems in Forschung und Praxis auseinanderzusetzen und verschiedene, auf Rassismus basierende Diskriminierungserfahrungen anzuerkennen, wie das abschließende Interview mit zwei Women of Color verdeutlicht, die von ihren beruflichen Erfahrungen in der psychosozialen Beratung berichten.

Dass die Diskussionen um das DSM in viele Bereiche der Gesellschaft hineinreichen und nicht ohne Wirkungen bleiben, veranschaulicht Anne Allex ´ Beitrag »›Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient …‹ Zu rechtswidrigen Gründen und Verfahren bei ›psychologischen Gutachten‹ bei Erwerbslosen«. Der juristisch informierte Text beschreibt anhand von Fallbeispielen die seit einigen Jahren übliche Praxis von Jobcentern, die Erwerbslosigkeit von ALG II-Bezieher_innen mittels psychologischer Gutachten feststellen zu lassen. Die Autorin macht deutlich, dass es sich hierbei um ein stigmatisierendes Instrument handelt, das nicht zuletzt das widerständige Verhalten von Erwerbslosen pathologisiert, und gibt praktische Ratschläge zur Selbsthilfe.

Der zweite Block zur Kritik an konkreten Diagnosen und Konzepten wird eröffnet von Daniel Sanins Analyse der »Entstehung und Funktion der Diagnose ›Abhängigkeitssyndrom‹ im Kapitalismus aus kritisch-psychologischer Sicht«, in der er den ›Sucht‹-Diskurs historisch entlang der Entstehung der kapitalistischen Moderne nachvollzieht und verdeutlicht, dass die Diagnose – eingespannt in ein Dispositiv der Selbst- und Fremdkontrolle – heutzutage auf alle Verhaltensweisen ausgedehnt werden kann und damit potentiell über allen Menschen schwebt. Angesichts einer rigiden staatlichen Drogenpolitik wäre ein sachlicherer Umgang mit ›Sucht‹ nötig, weil diese nur innerhalb ihres gesellschaftlichen Kontextes verstanden werden kann.

Welche persönliche und gesellschaftliche Dimension die nationalsozialistische Vernichtung psychiatrisierter Menschen noch heute hat, beschreibt Andreas Hechler in seinem Beitrag »Diagnosen von Gewicht. Innerfamiliäre Folgen der Ermordung meiner als ›lebensunwert‹ diagnostizierten Urgroßmutter«, in dem er einen Einblick in die Krankengeschichte seiner im Zuge der ›Aktion T4‹ in Hadamar getöteten Urgroßmutter gewährt und den (für bundesdeutsche Verhältnisse eher untypischen) Umgang mit ihrer Ermordung innerhalb seiner Familie rekonstruiert. Er zieht eine Linie von den Spuren des Gestern zum Heute und erklärt, dass das Tabuisieren der NS-›Euthanasie‹-Opfer im engen Zusammenhang mit einem gesamtgesellschaftlichen Ableismus steht, diskutiert Gründe, die die Identifizierung mit dieser Opfergruppe erschweren, und plädiert für Empathie mit den Opfern und ein Engagement gegen Ableismus heutzutage.

In »Trauma-Konzepte im Spannungsfeld zwischen psychischer Störung und gesellschaftspolitischer Anerkennung« stellt Catalina Körner »Einige Gedanken zur Problematik von ›Opferschaft‹ am Beispiel des Diskurses um ›Kollektive Deutsche Kriegstraumata‹« an. Sie verfolgt dabei die Entstehung der Diagnose der ›Posttraumatischen Belastungsstörung‹, die erst im Zuge der Rückkehr von US-amerikanischen Vietnamkriegssoldaten im DSM anerkannt wurde, und diskutiert sie im aktuellen Kontext der geschichtsrevisionistischen Umdeutung der deutschen Kriegsschuld. Nicht allein an diesem Beispiel wird deutlich, dass eine individualisierte Sicht auf den Umgang mit erlebter Gewalt, wie sie im DSM stattfindet, die Täterschaft und gesellschaftlichen Machtverhältnisse notwendig unwidersprochen lässt.

Fiona Kalkstein und Sera Dittel kritisieren in ihrem Aufsatz »Zur Ver_rückung von Sichtweisen: Weiblichkeit* und Pathologisierung im Kontext queer-feministischer psychologischer Auseinandersetzungen« die immanenten Hetero-und Cis-Sexismen und Weiblichkeitsabwertungen in der psychologischen Theorie und Praxis, diskutieren Klassiker_innen der feministischen Psychiatriekritik und machen Ansätze aus der Kritischen und aus der feministischen Psychologie produktiv. Ausgehend von der klassischen Frauentherapie argumentieren sie für die Integration queerfeministischer Ansätze in der Psychotherapie, um den gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die vom DSM ausgeblendet werden, Rechnung zu tragen.

In »›Die Unfähigkeit zum Widerstand wird hier Moral.‹ Eine feministische Irrfahrt ins Reich der Verhaltenstherapie« überführen Christiane Carri und Heidrun Waldschrat die verhaltenstherapeutischen Strategien zur Behandlung einer ›Borderline-Persönlichkeitsstörung‹ der Parteilichkeit für die herrschenden Verhältnisse, indem sie potentielle Therapieerlebnisse mit den Ansprüchen psychologischer und philosophischer Theorien konfrontieren. Thematisiert werden dabei unter anderem ein unhinterfragtes Therapeut_in-Patient_in-Verhältnis, die Pathologisierung von Homosexualität, die Psychologisierung abweichenden Verhaltens und der Sexismus innerhalb des therapeutischen Settings.

Im letzten Block, der unter dem Titel Kritik der Psychiatriekritik läuft, üben die Autor_innen eine konstruktive Kritik an der bestehenden Psychiatriekritik.

Im eröffnenden Aufsatz »Das Trilemma der Depathologisierung« arbeitet Mai-Anh Boger die je eigenen Widersprüche heraus, mit denen eine Bewegung wie die antipsychiatrische grundsätzlich konfrontiert ist, will sie den herrschaftlichen Diskurs überwinden. Sie liefert dabei ein tieferes Verständnis dafür, wie eine Kritik des pathologisierenden Diskurses aussehen kann, die das reale Leid der Menschen nicht verleugnet oder deren Wunsch nach Teilhabe an einem bürgerlichen Leben rundweg ablehnt.

Eine Dokumentation der politischen Arbeit des Berliner AK Psychiatriekritik namens »Der AK Psychiatriekritik – wider die psychiatrische Macht« gibt in ihrem Hauptteil einen Einblick in die internen Debatten der Gruppe zur Frage der Betroffenheit. Dabei geht es um Möglichkeiten und Grenzen eines erweiterten Begriffs von Betroffenheit, der die Inanspruchnahme psychologisch-psychiatrischer Hilfsangebote weder moralisch kritisiert noch deren institutionelle Zwänge verharmlost. Welche Konsequenzen ein erweiterter Betroffenheits-Begriff für die Arbeit als politische Gruppe aber auch für den Umgang mit Krisensituationen innerhalb der linksradikalen Szene nach sich zieht, ist ebenfalls Gegenstand der hier abgebildeten Diskussion.

Dass sich die antipsychiatrische Bewegung nicht selten antisemitischer und shoahrelativierender Argumentationsmuster bedient, dokumentiert der daran anschließende Beitrag »›Nazi, werde schleunigst Arzt. Sonst holt der auch Dich!‹ Zur Shoarelativierung in der Antipsychiatrie« von Kevin Dudek. Sowohl auf basisaktivistischer als auch auf politisch hochrangiger Ebene trifft man innerhalb der Antipsychiatrie auf Verschwörungstheorien, wonach die Psychiatrie für die nationalsozialistische Vernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden verantwortlich sei, auf Kontinuitätsbehauptungen, Gleichsetzungen oder Vergleiche mit der Hexenverfolgung. Statt die Ursachen für die Zumutungen der Psychiatrie im NS zu suchen und damit eine besondere Form des Geschichtsrevisionismus zu betreiben, plädiert der Autor für eine Analyse, die – eingedenk der nationalsozialistischen Massenvernichtung – das Heute fokussiert.

Den Abschluss bildet Lars Distelhorst, der in seinem Beitrag »Kein Ausgang. Zum komplementären Verhältnis von Diagnose und Inklusion« die Konzepte von Inklusion und Pathologisierung hinterfragt und mit dem poststrukturalistischen – und in diesem Fall auch bürgerlichen – Vor-Urteil aufräumt, dass die Menschen durch das neue DSM einfach nur stärker als bisher ausgegrenzt würden. Stattdessen kann er unter Einbeziehung der postfordistischen Produktionsbedingungen aufzeigen, wie Inklusion und Pathologisierung Hand in Hand gehen und die Menschen für die veränderten ökonomischen Anforderungen nutzbar machen: Die Pathologisierung, indem sie die Schwelle des ›Krankhaften‹ heruntersetzt und entdramatisiert; die Inklusion, indem sie an das frühzeitig entdeckte ›Krankhafte‹ andockt und es in die Produktion einspeist.

Danksagung

Wir möchten uns an dieser Stelle sowohl bei allen siebzehn Autor_innen als auch bei allen Lektor_innen – darunter Mo Winter, Christian Küpper, Rosch, Conni* Krämer, Anne Roth, Catalina Körner und Lukas Engelmann – für die kollegiale Zusammenarbeit sehr herzlich bedanken! Besonderer Dank gebührt außerdem allen solidarischen Kritiker_innen und (anonymen) Begleiter_innen des Projekts, die uns entweder von Anfang an oder zu bestimmten Zeitpunkten in ideeller, handwerklicher oder finanzieller Hinsicht unterstützt haben – darunter Ulrike Klöppel, Kristin Witte, Chris ›Brudi‹ Kurbjuhn, Sebastian Friedrich, Rina Rosentreter, ABqueer e.V. und die Berliner Asten. Ohne den anfänglichen Zuspruch und die kontinuierliche Unterstützung von Willi Bischof und den Mitarbeiter_innen des Verlags edition assemblage wäre dieser Band nicht zu Stande gekommen. Nicht zuletzt freuen wir uns über Anregungen und Kritik zum Buch sowie Interesse für die geplante Buchreihe und hoffen auf eine konstruktive und stetige Weiterentwicklung der Debatte(n), die voranzutreiben unser Wunsch war.

Kontakt: getwellsoon@riseup.net

Berlin, April 2015

I. Analysen zur Funktion der psychiatrischen Institution

Inklusiv und repressiv. Zur Herrschaftsförmigkeit der reformierten Psychiatrie

Stephan Weigand

Die einst deutlich hörbare Stimme der Antipsychiatrie ist weitgehend verstummt. Die Psychiatrie hat sich in der Mitte der Gesellschaft etabliert. Immer mehr Menschen befinden sich in psychiatrischer Behandlung. Auch in der linken Szene wird schnell dazu geraten, sich in Krisen ›professionelle Hilfe‹ zu suchen oder sich ›freiwillig‹ in eine Klinik zu begeben. Welche Veränderungen seit der Psychiatriereform stattgefunden haben und wie das psychiatrische System heute aussieht, soll in meinem Beitrag beleuchtet werden. Wie erklärt sich etwa, dass die Psychiatriereform zwar die Anstalten verkleinert hat, die Gesamtzahl der psychiatrischen Institutionen aber stark angewachsen ist? Wie ist es zu verstehen, dass die modernisierte Psychiatrie einerseits auf Inklusion und Partizipation setzt, andererseits die Zahl der erzwungenen Einweisungen seit Jahren ansteigt? Und kann diese janusköpfige Psychiatrie im Zusammenhang mit der postfordistischen Wandlung des Kapitalismus verstanden werden? Im ersten Teil des Beitrags skizziere ich die Dimensionen der heutigen Psychiatrie, indem ich einen Überblick über die zentralen psychiatrischen Sektoren von den stationären Settings über den Wohn- und Arbeitsbereich hin zu den politischen und administrativen Strukturen gebe. Im zweiten Teil des Artikels konfrontiere ich das psychiatrische System mit grundlegenden Kritiken. Dabei unternehme ich den Versuch ältere Analysen der Gemeindepsychiatrie wieder ins Bewusstsein zu bringen und mit einem kapitalismuskritischen Ansatz zu verbinden. Ziel ist es einen Beitrag zum Verständnis der heutigen Psychiatrie in ihren verschiedenen Facetten zu leisten und mögliche Ursachen für die Transformation des psychiatrischen Systems zu beleuchten.

Gegen menschenunwürdige Zustände – von der postnazistischen Anstalt zur Psychiatriereform

Während in westlichen Staaten wie der USA und Großbritannien bereits ab Mitte der 1950er Jahre Reformen des psychiatrischen Systems eingeleitet wurden,1 beanspruchte die Großanstalt mit Hunderten bis Tausenden Insass_innen in der BRD auch weit über das Ende des nationalsozialistischen Vernichtungsprogramms hinaus einen Alleinvertretungsanspruch. Als totale Institution2 konnte sie sozial, geografisch und partiell auch rechtlich außerhalb der zumindest formal demokratisierten deutschen Gesellschaft fortbestehen. Abgeschottet entzog sie sich dem (zivil-)gesellschaftlichen Zugriff und kam vor allem der Aufgabe nach auffällig Gewordene auszusondern, zu verwahren und zu bändigen, weniger aber sie zu therapieren. Die Insass_innen wurden nicht als eigenständige Individuen aufgefasst, als ›Verrückte‹ standen sie jenseits bürgerlicher Subjektivität. Der Einsatz von Zwang und willkürlicher Gewalt seitens des Klinikpersonals bedurfte kaum einer individuellen Begründung, »Erniedrigung, Demütigung und Willkür [waren] die Regel« (Basaglia 1971: 146). Ein Drittel der psychiatrischen Betten war von sogenannten chronisch psychisch Kranken länger als zehn Jahre belegt, ein weiteres Viertel länger als zwei Jahre (vgl. Deutscher Bundestag 1975: 7). Oft war die Psychiatrie für sie der einzige Lebensort, dem noch dazu jeglicher persönlicher Freiraum abging – in Schlafräumen waren häufig mehr als zehn Betten aufgestellt. Innerhalb des Klinikpersonals herrschte eine sehr rigide, arztzentrierte Hierarchie. Neben den Kliniken bestanden noch sogenannte Heime und Anstalten für geistig Behinderte und chronisch psychisch Kranke. Ambulant praktizierten etwa 1.000 niedergelassene Nervenärzt_innen. Erst ab Mitte der 1960er Jahre wurden die Zustände in einzelnen Kliniken skandalisiert und erste psychiatriekritische Positionen in der Öffentlichkeit artikuliert. In der Folge der 68er-Bewegung wurden schließlich bisher weitgehend unhinterfragte Institutionen des Fordismus – Fabrik, Schule, Heim, Kleinfamilie – kritisiert und Gegenmodelle wie Kollektivbetriebe, Kinderläden etc. entwickelt. In diesem Zuge wurden auch die antipsychiatrischen Theorien von u.a. Ronald D. Laing, David Cooper und Michel Foucault vermehrt rezipiert.

Im April 1970 fand in der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf der von Klaus Dörner initiierte Kongress »Rückkehr der psychisch Kranken in die Gesellschaft?« statt, der als Geburtsstunde der sozialpsychiatrischen Bewegung in Deutschland gilt. Der Kongress kam laut Dörner zu einem Zeitpunkt, »an dem die rein antiautoritäre Phase der Studentenbewegung ihrem Ende zuging bzw. überging in ein größeres Fachengagement der Studenten« (Dörner 1972: 83). Im Anschluss an den von der Pharma-Firma Thomae finanzierten, an psychiatrische Professionelle und den akademischen Nachwuchs gerichtete Kongress bildete sich der Mannheimer Kreis, aus dem die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) hervorging. Die häufig von der Studierendenbewegung beeinflussten oder ihr entstammenden Professionellen trafen auf ein politisches Klima, das offen für humanistisch inspirierte Veränderungen war, wie etwa die 1969 verabschiedete Strafrechtsreform anzeigt, in deren Zuge u.a. die Zuchthausstrafe abgeschafft wurde.

Auf Antrag der CDU-Bundestagsfraktion wurde eine Expert_innenkommission eingesetzt, die 1975 den 430-seitigen »Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland« und damit die sogenannte Psychiatrie-Enquête ablieferte. Mitglieder der Enquête-Kommission waren ausschließlich Professionelle, vor allem Psychiater_innen und Vertreter_innen von Landesministerien. Einer der Vordenker_innen der Psychiatriereform, Karl Peter Kisker, sah das wesentliche sozialpsychiatrische Moment darin, »der Möglichkeit menschlichen Verirrens mit der Möglichkeit menschlichen Einspannens [zu begegnen], dem Aussatz mit dem Einsatz« (Kisker 1966/67, zit. n. Hoffmann-Richter 1995: 19). Dieses sozialpsychiatrische Konzept der Integration und Aktivierung wurde mit der Enquête politisch-administrativ ausformuliert, die Enthospitalisierung und Integration in die Kommune erschien als neue Perspektive im Umgang mit den psychiatrisierten Subjekten. Bereits im Zwischenbericht der Kommission wurde konstatiert, »daß eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müssen« (Deutscher Bundestag 1973: 23). Die Kommission plädierte dafür, die Sonderstellung der Psychiatrie aufzulösen, da

die psychiatrische Krankenversorgung grundsätzlich ein Teil der allgemeinen Medizin ist. Demgemäß muß das System der psychiatrischen Versorgung in das bestehende System der allgemeinen Gesundheitsvorsorge und -fürsorge integriert werden. Dem seelisch Kranken muß prinzipiell mit dem gleichen Wege wie dem körperlich Kranken optimale Hilfe unter Anwendung aller Möglichkeiten ärztlichen, psychologischen und sozialen Wissens gewährleistet werden (Deutscher Bundestag 1973: 12).

Die Psychiatrie sollte aus dem gesellschaftlichen Off in die Gemeinde getragen werden. Ziel war es, eine ambulante und gemeindenahe Versorgung aufzubauen, um die Nutzer_innen möglichst nicht aus ihrem sozialen Umfeld auszugliedern. Der in der Kommunalverwaltung gebräuchliche, aber auch utopisch-religiös aufgeladene, Begriff der Gemeinde wurde von der Enquête pragmatisch-technizistisch als in ›Standardversorgungsgebiete‹ aufgeteilter ›Versorgungsraum‹ ausbuchstabiert (vgl. Zurek 1991: 236ff.). Konkrete Forderungen waren dementsprechend die bundesweite Installation einheitlicher Planungsregionen für die psychiatrische Versorgung, die Verkleinerung und Umstrukturierung der großen psychiatrischen Krankenhäuser, die Etablierung von sozialpsychiatrischen Beratungsdiensten, Tageskliniken und Werkstätten zur beruflichen Eingliederung, die Förderung von Selbsthilfegruppen, die Differenzierung des psychiatrischen Fachgebietes (Kinder- und Jugendpsychiatrie, Gerontopsychiatrie etc.) und die Koordination aller Versorgungsdienste, um sogenannte Fehlplatzierungen als »verhängnisvolle Folge des planlosen Nebeneinanderher-Arbeitens nahezu aller Dienste« (Deutscher Bundestag 1975: 11) zu vermeiden. Laut Enquête würden zudem mindestens ein Drittel aller Bürger_innen einmal in ihrem Leben ›psychisch krank‹, weshalb Aufklärung und Prävention gefördert werden sollten. Familien-, Erziehungs- und weitere Beratungsstellen sollten als Vorfeld der psychiatrischen Dienste fungieren. In den Jahren und Jahrzehnten nach der Enquête kam es zu einem Umbau des psychiatrischen Systems in der Bundesrepublik, zunächst in Form von Modellprogrammen und weiter ausgreifend im Anschluss an das 1986 verabschiedete »Gesetz zur Verbesserung der ambulanten und teilstationären Versorgung psychisch Kranker«. Eine effektive Umstrukturierung des Systems zugunsten vermehrter außerklinischer Lösungen fand in vielen Gegenden und in den östlichen Bundesländern erst in den 1990er Jahren statt. Seitdem überwiegt die Darstellung, dass durch die initiierte Psychiatrie-Enquête bereits vieles erreicht worden sei, wenn es auch noch einiges zur Verbesserung der psychiatrischen Versorgung zu tun gäbe. Exemplarisch dafür steht eine Aussage der ehemaligen Bundesgesundheitsministerin Andrea Fischer (Bündnis 90/Die Grünen), die 2001 zwar feststellte, »dass wir von einem flächendeckend hohen Niveau in der Versorgung noch weit entfernt sind«, aber unterstrich: »Die Psychiatrie-Enquête vor nunmehr 25 Jahren war ein Meilenstein in der Geschichte der Reformbewegung der psychiatrischen Versorgung. Seither hat die Psychiatrie durchgreifende Veränderungen erlebt. […] Wir haben allen Grund, auf das bisher Erreichte stolz zu sein.« (Fischer 2001: 18ff.) Durch die Reform sei es zu einer Emanzipation der Psychiatrie-Betroffenen vom Objektstatus zum selbstbestimmten Subjekt gekommen, Empowerment sei an die Stelle von Entmündigung getreten.

Ein positiver Bezug auf die Psychiatrie-Enquête ist heutzutage Konsens in Fachkreisen und der allgemeinen Öffentlichkeit. Sowohl konservative Psychiater_innen als auch kritisch-reformerisch auftretende Betroffene und Angehörige können sich auf die Ziele der Enquête einigen. Ein latentes Unbehagen an der Psychiatrie zeigt sich in der Skandalisierung von Einzelfällen3 und einer Angst vor der Ausweitung der Diagnosen, wie sie etwa anlässlich der Veröffentlichung des DSM-V zu beobachten war. Jenseits dieses sich mitunter verschwörungstheoretisch artikulierenden Unbehagens4 ist in Deutschland kaum noch öffentliche Kritik an den psychiatrischen Strukturen wahrnehmbar. In den Jahren nach Veröffentlichung des Enquête-Berichts war eine radikale Kritik an der Psychiatrie noch weit stärker artikuliert worden. Darauf werde ich später zurückkommen. Zunächst sollen die Grundstrukturen des psychiatrischen Systems dargestellt werden, die sich infolge der Psychiatriereform bis heute herausgebildet haben.