Kitabı oku: «Der arme Trillionär», sayfa 4

Der Mann, der alles liefern kann

So wie viele andere Geschäftsleute versucht auch Sigmund Bosel, ab dem Herbst 1914 bei den verschiedenen Flüchtlingslagern Lieferaufträge aufzureißen. Ende Dezember müssen in der österreichischen Reichshälfte schon mehr als 290.000 Flüchtlinge und Zwangsevakuierte versorgt werden, Anfang Jänner 1915 sind es schon über 320.000. Die Aufteilung der Flüchtlingsmassen führt zu heftigen Konflikten zwischen dem Ministerium und den lokalen Behörden, die sich häufig gegen die „Ostflüchtlinge“ wehren. Die größten Aufnahmelager entstehen in Niederösterreich, wo die Heimatlosen abhängig von ihrer Volksgruppenzugehörigkeit, ihrer Sprache und ihrer Religion in unterschiedlichen Orten untergebracht werden.16

Während die Flüchtlingslawine für die Behörden eine enorme logistische Herausforderung war, entstand für umtriebige Lieferanten wie Sigmund Bosel vor der Haustür ein riesiger Absatzmarkt. „Unter all den Lieferanten, die sich bemühten, Lieferungen in den benötigten Bedarfsartikeln zu erlangen, glückte es hauptsächlich Sigmund Bosel, ins Geschäft zu kommen. Er bekam anfangs kleinere Aufträge, die er zur vollsten Zufriedenheit seiner behördlichen Auftraggeber erledigte“, wie es in der Schilderung von Karl Franz heißt. „Das Vertrauen zu ihm hob sich. Immer mehr und mehr kam er ins Geschäft, immer größere Aufträge wurden ihm zugeteilt.“ Bosel erwirbt den Ruf, ein Tausendsassa zu sein, der einfach alles beschaffen und liefern kann.17

Der damalige niederösterreichische Statthalter Oktavian Regner Freiherr von Bleyleben und sein Landesamtsdirektor Bruno Graf Castell-Rüdenhausen werden auf den tüchtigen Lieferanten aufmerksam. Bosel handelt ein Vergütungsschema aus, das ihm von den Einkäufen im Auftrag der Behörden eine entsprechende Provision garantiert: sechs Prozent von jeder Rechnungssumme als Honorar und 9 Prozent als Aufwandsersatz. Hat eine Rechnung 100 Kronen ausgemacht, sind somit 15 Kronen in Bosels Kassen geflossen. Da er im Auftrag der niederösterreichischen Statthalterei riesige Liefermengen organisiert, wird die ganze Sache ein Bombengeschäft.

Damit die Bediensteten in der niederösterreichischen Statthalterei keine allzu langen Zähne bekommen, sorgt Bosel dafür, dass auch sie an seinen Beschaffungsaktionen mitnaschen können. Er richtet einen Lebensmittellagerbetrieb ein, in dem die Beamten günstig einkaufen können, und er beliefert die Statthalterei mit Bekleidung, damit es den dortigen Beamten an nichts fehlt.18

Als Kaufmann in Kriegszeiten gehört Bosel auch zu jenen, die Geld fürs Vaterland hergeben und Kriegsanleihen zeichnen. Wer solche Anleihen gekauft hat, konnte Patriotismus demonstrieren und seine Kaisertreue finanziell unter Beweis stellen. Bei den entsprechenden Erhebungen musste das Kriegsministerium allerdings erkennen, dass die Hälfte der Großlieferanten nicht in Kriegspapiere investiert hatte. Auch überraschend viele Hocharistokraten drückten sich davor, die Kriegsführung mit ihrem persönlichen Vermögen zu unterstützen. Die Firma Bosel & Rosenbaum hat sich nichts nachsagen lassen. Bosel beteiligte sich im April 1916 mit 50.000 Kronen an der 4. Kriegsanleihe. Für einen Lieferanten von seinem Kaliber war das allerdings nicht wirklich viel. Zuversicht in den militärischen Sieg hat er damit nicht dokumentiert.19

Im November 1916 wird Bosel wird von der „Bekleidungsstelle für Kriegsflüchtlinge“ im k. k. Innenministerium mit einer patriotischen Shoppingtour beauftragt.20 Bosel soll in Ungarn Bekleidung und Stoffe zusammenkaufen und diese Waren nach Österreich bringen, wo Textilien bereits Mangelware sind. Das Einkaufsbudget kann sich sehen lassen: Bosel darf für den Spezialauftrag Goldmünzen im Wert von 500.000 Kronen ausgeben. Die Mission ist allerdings heikel. Ungarn hatte damals bereits ein Ausfuhrverbot für Textilien nach Österreich verhängt. Die hiesigen Behörden sehen darüber jedoch geflissentlich hinweg, Bosel geht mit der stillschweigenden Rückendeckung aus Wien ans Werk. „Er löste die schier unmöglich scheinende Aufgabe in wahrhaft genialer Weise. Er erschien in Budapest und in den umliegenden Provinzstädten und kaufte in solchen Massen ein, dass die Verkäufer an seinem Verstand zweifelten. Bosel wusste besser als sie, dass der Krieg von langer Dauer sein und die Preise enorme Steigerungen erfahren würden.“21

Wie hat Sigmund Bosel die Textilien aber nach Wien gebracht? Er deklarierte die Kleidungstücke und die Wäsche als Übersiedelungsgüter und schmuggelte die Textilien auf der Donau flussaufwärts in die Hauptstadt. Dieses Husarenstück ist vermutlich ganz nach dem Geschmack seiner Auftraggeber gewesen. Denn die österreichische Seite war der Meinung, dass sich Ungarn nicht ausreichend an der Flüchtlingsversorgung beteiligen würde. Bosels Aktion hat zwischen den Behörden der beiden Reichsteile auch für Reibereien gesorgt, wie das Prager Tagblatt im Oktober 1918 in einem Artikel vermerkt. „Es dürfte noch erinnerlich sein, dass … die ungarische Regierung erheblich jammerte, als die Firma Bosel & Rosenbaum kleidergefüllte Möbelwagen in Zillen donauaufwärts schleppen ließ.“22

Den Beamten in Wien imponiert die Kaltschnäuzigkeit, mit der Bosel den Spezialauftrag ausgeführt hat. „Von diesem Augenblick an gab es für ihn keine Hindernisse mehr. Überall hin hatte er Zutritt, überall Freunde und Protektoren“, schreibt Karl Franz. „Offen gestanden, hat er sich seinen Erfolg verdient.“ Bosel hat keine Gewissensbisse damit, dass er es im stillschweigenden Einverständnis mit den Behörden gesetzlich nicht so genau nimmt. „Aber eben deshalb ist der anstellige junge Mann ja so beliebt bei den hohen Amtsstellen, weil er ohne viel Aufhebens auf sein Konto nimmt, was sie selbst nicht riskieren.“23

In der Öffentlichkeit will die Obrigkeit freilich mit Bosel nicht viel am Hut haben. Der Staat durfte nicht in den Geruch von Gesetzesübertretungen kommen. Folglich arbeiten die Behörden im Jänner 1917 mit Tiefstapelei und einer medialen Vernebelungstaktik: „Die Behauptung, dass die Wiener Firma Bosel und Rosenbaum General-Lieferantin der k. k. niederösterreichischen Statthalterei für Einrichtung und Versorgung der niederösterreichischen Flüchtlingslager war, entspricht nicht den Tatsachen.“24

In der Wiener Zeitung konnte man sogar lesen, dass Bosel im Jänner 1917 per Runderlass eine Strafe aufgebrummt bekommen hatte. Weil er verbotenerweise 5000 Meter Flanellstoff einkaufte, wurde er zu fünf Wochen Arrest verurteilt, und zwar pikanterweise von der niederösterreichischen Statthalterei, die in Wahrheit große Stücke auf ihren eigenen Haus- und Hoflieferanten hält! Es gibt allerdings keine Hinweise, dass Bosel auch nur einen einzigen Tag hinter Gittern verbracht hat. Wäre das der Fall gewesen, so hätten Bosels Gegner den Gefängnisaufenthalt später mit Sicherheit publizistisch ausgeschlachtet.25

1917 gehen Bosel und sein Partner Rosenbaum bereits getrennte Wege. Bosel macht den längst fälligen Schritt vom Textilkaufmann zum Gemischtwaren-Großhändler. Im Mai gibt er seine Tätigkeit für das Innenministerium auf, im Juni wird die neue Firma mit dem Namen „S. Bosel“ im Handelsregister eingetragen. Als „Schmuggler von Kaisers Gnaden“ hat er ein Anerkennungsschreiben der niederösterreichischen Statthalterei in der Tasche, in dem seine Verdienste gewürdigt werden, per Dekret vom 17. Mai 1917 – für seine „loyale und … ehrende Haltung im Interesse der staatlichen Flüchtlingsfürsorge“.26

Mit dem Erfolg waren freilich auch die Neider nicht weit. Bosel wird von Konkurrenten angeschwärzt, bei der Staatsanwaltschaft trudeln Anzeigen ein. Bosel soll damals sogar mit seiner Verhaftung gerechnet haben. Man hat ihm vorgeworfen – und diese Anschuldigung gab es auch noch Jahre später –, dass er sich durch gefälschte Rechnungen, fingierte Liefermengen und einen illegalen Handel mit Kleidervorräten finanziell bereichert hätte. 1926 ist Bosel deswegen sogar verklagt worden, von Lotte Seidmann, der Gattin des ehemaligen Oberbuchhalters der niederösterreichischen Statthalterei. Sie gab an, Sigmund Bosel habe ihren Ehemann Max unter Drohungen gezwungen, während des Krieges die Geschäftsbücher zu fälschen. Dadurch sei ihr Mann letztlich in der Psychiatrie gelandet, behauptete Frau Seidmann, die von Bosel eine lebenslängliche Rente und den Ersatz der Behandlungskosten forderte, die für ihren Gatten im Wiener Sanatorium „Baumgartnerhöhe“ angefallen waren.27

Am Tag der zweiten Verhandlung konnte Seidmanns Rechtsanwalt die angekündigten Belastungszeugen allerdings nicht aufbieten. Außerdem ließ sich der bekannte Psychiatrieprofessor Julius Wagner-Jauregg, der über den Zustand des Patienten Auskunft geben hätte sollen, wegen einer beruflichen Verpflichtung entschuldigen.

Als dann auch noch der Gerichtspsychiater zu dem Schluss kam, dass Bosel – selbst wenn er den Buchhalter wirklich psychisch unter Druck gesetzt hätte – unmöglich der Auslöser für Seidmanns Irresein gewesen sein konnte, brach die Klage inhaltlich zusammen. Der Richter handelte daraufhin eine salomonische Lösung aus: Geld von Bosel aus Mitleid für Lotte Seidmann, wenn diese ihre Vorwürfe gegen Bosel fallen lässt. Als Seidmann zögerte, redete ihr der Richter gut zu: „Sie sind eine arme, bedürftige Frau, es ist besser, Sie ziehen die Klage zurück und nehmen von Bosel das Geld, das er Ihnen als Almosen freiwillig gibt.“ Schlussendlich nahm Lotte Seidmann ihre Klage weinend zurück und Bosel war durch den Fall Seidmann nicht länger angepatzt.28

Eine weiße Weste hat Bosel auch 1918 behalten, als die kaiserlichen Justizbehörden der niederösterreichischen Statthalterei wegen mutmaßlicher Verdachtsmomente gegen Bosel auf den Zahn fühlen. Böse Zungen behaupten etwa, dass die Schuhe, die er während des Krieges lieferte, nur Pappendeckelsohlen gehabt hätten. Nach einer Überprüfung der Geschäftsunterlagen werden die Voruntersuchungen aber bald wieder eingestellt. Auch die Kriegswirtschaftliche Kommission findet keine Anhaltspunkte für schmutzige Geschäftspraktiken oder unredliche Abrechnungen: „Gegen Herrn Bosel sind wohl eine Menge Anschuldigungen erhoben worden, konkreter Art aber keine. Jede Anzeige sei zum Gegenstande der Untersuchung gemacht worden. Die Erhebungen haben aber zu dem Abschluss geführt, dass die Tätigkeit des Genannten eine verdienstliche war.“29 Bis heute liest man da und dort, dass Sigmund Bosel einer der größten österreichischen Heereslieferanten gewesen sei. Handfeste Belege gibt es dafür keine. Es kann allerdings gut sein, dass Bosel neben seinen Flüchtlingslager-Lieferungen auch Bekleidungsartikel für Soldaten herbeigeschafft hat – und zwar Rucksäcke und sogenannte „Stiefelfetzen“, die anstelle von Strümpfen oder Socken in der kämpfenden Truppe gängig waren. Diese Stiefelfetzen waren leicht waschbare Stofflappen, mit denen sich die Soldaten die Füße eingewickelt haben, bevor sie in die Stiefel geschlüpft sind.30

Angeblich hat Bosel sogar Kasernenkantinen mit Lebensmitteln und Getränken versorgt. Bosel „beschränkte sich … keineswegs auf Lieferungen, die in seine ursprüngliche Branche fielen, sondern lieferte schlechthin alles“, wusste der Bankfachmann Egon Scheffer zu berichten. „Den Gegenwert ließ er sich damals schon, mitten im Kriege, auf auswärtige Konti namentlich bei Schweizer Banken gutschreiben.“31

Dass Sigmund Bosel seine gesamten Gewinne in die Schweiz gebracht haben soll, hört sich übertrieben an. Denn er hat schon während des Krieges angefangen, in Wien Immobilien und Wertpapiere zu kaufen. Es ist aber durchaus möglich, dass er einen Teil seiner Profite in Schweizer Franken angehäuft hat, die später wegen der Inflation in Österreich Gold wert waren. Wie viel Sigmund Bosel durch seine Flüchtlingslager-Geschäfte verdient hat, lässt sich nicht mehr sagen. Einen Anhaltspunkt haben wir jedoch: Bosel hat sich 1926 vor einem Parlamentsausschuss damit gebrüstet, dass er im letzten Kriegsjahr knapp 12 Millionen Kronen an Steuern gezahlt habe. Zieht man die damals geltenden Steuersätze in Betracht, lässt sich Bosels Einkommen zu Kriegszeiten grob geschätzt auf mehr als 100 Millionen Kronen veranschlagen. Sigmund Bosel ist mit Sicherheit bereits zu Kaisers Zeiten ein Multimillionär gewesen. Der Erste Weltkrieg und die damit verbundene Flüchtlingskrise waren sein Sprungbrett zum Reichtum.32

Ein voller Bauch macht keine Revolution

Im Juni 1918 bäumt sich die schwer angezählte Monarchie an der italienischen Front ein letztes Mal militärisch auf. Doch die Offensive scheitert. Ab diesem Moment geht es mit der Kampfmoral der Armee bergab, die Wirtschaft hat für den Nachschub keine Kraft mehr. Das Habsburgerreich hat den Untergang vor Augen.33

In Wien und anderen Großstädten ist die Versorgung der Bevölkerung schon seit Monaten katastrophal. Weil es zu wenig Brotgetreide gibt, wird das fehlende Mehl aus Kastanien oder Bohnen gewonnen und mit Sägespänen gestreckt. Die kriegsbedingte Misere ist längst ideologisch aufgeladen. Schuld an der Teuerung seien die „Kapitalisten“, wettert die Arbeiter-Zeitung, weil diese durch Heereslieferungen, gehortete Warenvorräte und Importgeschäfte während des Krieges Wuchergewinne eingefahren hätten. „Hätte uns jemand vor drei Jahren gesagt, was wir heute für Fleisch oder für Gemüse, für ein Gewand oder für ein Paar Schuhe bezahlen werden, hätten wir ihn für einen Wahnsinnigen gehalten.“34

Hohe Preise und verdorbene Lebensmittel sind immer wieder der Zündfunke für Hungerkrawalle und Streiks. Während der Schwarzmarkt blüht, erleben die hungrigen Städter eine böse Überraschung. Mitte Juni 1918 wird in Wien die Brotration von einem Tag auf den anderen um die Hälfte gekürzt. Um die ohnehin karge Ration von 200 Gramm Fleisch pro Woche zu ergattern, haben sich die Menschen bereits nächtelang anstellen müssen. Mehr als ein Ei pro Woche war sowieso nicht mehr drinnen. Und nun soll es nur mehr halb so viel Brot geben wie bisher? Die Bevölkerung kocht vor Wut auf die Obrigkeit.35

Während sich eine explosive und teils revolutionäre Stimmung breitmacht, kommt es im Juni 1918 in der Wiener Polizeidirektion zu einem Sesselrücken. Kaiser Karl bestellt Johann Schober zum neuen Befehlshaber über die Exekutive in der Hauptstadt. Der gelernte Jurist aus Perg in Oberösterreich soll als kaisertreuer Ordnungsmacher notfalls hart durchgreifen. Seit sich die Bevölkerung aber für Lebensmittel stundenlang anstellen muss, hat auch die Exekutive ein Problem. Sie kann nicht durchgehen lassen, dass Polizisten einerseits die Lebensmittelausgabe überwachen sollen und andererseits selbst vor Geschäften Schlange stehen müssen. Schober will daher vom Innenministerium die Erlaubnis für einen eigenen Polizeiversorgungsbetrieb. In seinem Antrag lässt der junge Polizeichef keinen Zweifel an seiner Lagebeurteilung: Polizisten mit einem leeren Magen sind ein Sicherheitsrisiko, weil sie bei Straßenschlachten gegen streikende Arbeiter, Plünderer oder Unruhestifter und in emotional aufreibenden Einsätzen gegen aufgebrachte Hausfrauen versagen könnten. Nur wenn die Polizei rundum bestens versorgt sei, könne die Exekutive „ihren aufreibenden Dienst weiter voll und ganz versehen, mögen auch noch so schwere Zeiten kommen“.36

Was Schober jedoch fehlt, ist ein Mann, der den gewünschten Lebensmittellager-Betrieb auf die Beine stellen kann. Schober erkundigt sich beim niederösterreichischen Statthalter Bleyleben, der ihm prompt Sigmund Bosel ans Herz legt. Schober beauftragt daraufhin seinen Vertrauensmann Franz Brandl, Bosels Hintergrund zu überprüfen. Als Brandl grünes Licht gibt, bekommt Bosel in der Polizeidirektion einen Termin. Es dauert nicht lange, und Johann Schober ist überzeugt, dass er mit dem jungen Geschäftsmann einen guten Griff gemacht hat: „Bosel hat tatsächlich binnen weniger Wochen eine für die damaligen Verhältnisse unerwartete Versorgung der Polizeiorgane mit aus dem Auslande herbeigeschafften Lebensmitteln in die Wege geleitet.“ Auch beim Startkapital für den Polizeiversorgungsbetrieb fackelt Bosel nicht lange. Er nimmt kurzerhand einen Kredit bei der Verkehrsbank auf, für den er persönlich bürgt. Dadurch kann der Lebensmittellagerbetrieb gleich im Juli 1918 gegründet werden.37

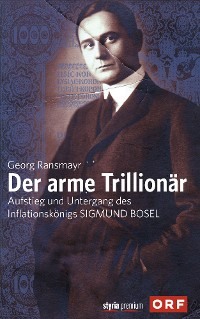

zum Reichtum: Selfmademan Sigmund Bosel. Foto: Max Fenichel, 1926.

Der Organisationsjob für die Polizei ist für Bosel jedoch kein Honiglecken. Er muss die Auflage akzeptieren, dass er „als kommerzieller Direktor des Lebensmittellagerbetriebes der Polizeidirektion ehrenamtlich und unentgeltlich fungieren soll“. Der befristete Posten hat sogar noch einen Haken. Schober verlangt, dass Bosel keinerlei Privatgeschäfte macht, solange er Leiter des Versorgungsdepots ist. „Ich wollte dadurch vorbeugen, dass dieses Ehrenamt irgendwie für private Geschäftszwecke missbraucht werde oder dass auch nur die Vermutung entstehen könnte, es gäbe eine Verquickung zwischen den Lebensmittellieferungen für die Polizei und Geschäften irgendwelcher Art.“ In der Praxis dürfte es dennoch eine gewisse Verfilzung zwischen Bosels eigenen Geschäften und dem Polizeiwohlfahrtsbetrieb gegeben haben, wie der Historiker Rainer Hubert meint.38

Vermutlich hat Bosel sehr wohl neben seiner „ehrenamtlichen“ Tätigkeit auf eigene Rechnung weitergearbeitet. In einem Brief an den „hochwohlgeborenen und hochverehrten Herrn Präsidenten“ weist Bosel sogar selbst darauf hin, dass er der Polizei mit Leinen und anderen Waren aus seinen eigenen Beständen ausgeholfen hat.39

Was hat sich Bosel aber davon versprochen, dass er der Exekutive seine Arbeitskraft so großzügig zur Verfügung stellt? Der aufstrebende Geschäftsmann ringt nach seinen Husarenstücken um gesellschaftliches Prestige. Mithilfe seiner Polizeitätigkeit will er sich die Meriten für einen Titel verdienen. Er sei reich genug, tönt Bosel, um sich das Ehrenamt und die damit verbundene geschäftliche Untätigkeit leisten zu können. Schober wird später sagen, dass es Bosel darum gegangen sei, „sich in der Kaufmannschaft eine entsprechende soziale Stellung zu verschaffen“.40

Die Gegenleistung, die Bosel 1918 dafür haben will, dass er für den morschen Staat den Wohltäter spielt, ist der Ehrentitel eines Kaiserlichen Rates. Insgeheim wird Bosel sicher auf einen Adelstitel gespitzt haben. Im Umgang mit der Staatsgewalt gibt er sich aber untertänig und genügsam. Schober hält den Titelwunsch für „äußerst bescheiden“ und fühlt wegen der Ernennung bei Innenminister Gayer vor. Der meint jedoch, dass der 25-jährige Bosel für die Auszeichnung „Kaiserlicher Rat“ noch zu jung sei. Die betroffenen Dienststellen raufen sich auf einen Kompromiss zusammen: Bosel soll ungeachtet seines Alters „Kaiserlicher Rat“ werden, wenn er seine Aufgabe als „Versorgungsdirektor“ der Polizei zwei Jahre tadellos erledigt.

Der Freund und Helfer des Polizeipräsidenten

Im Sommer 1918 macht sich Sigmund Bosel ans Werk. Er muss im Kompetenz-Dschungel der Kriegswirtschaft Lebensmittel und Textilien zusammenkaufen und den verschiedensten Abgabestellen spezielle Zuteilungen für die Exekutive abtrotzen. Um der Polizei Kosten zu ersparen, stellt Bosel sein Büro in der Heinrichsgasse samt Personal und zwei „Fernsprecher-Anschlüssen“ unentgeltlich zur Verfügung. Anfangs verwendet Bosel für die Geschäftskorrespondenz im Namen der Polizei sogar noch sein eigenes Briefpaper. Erst im Herbst 1918 wird dem „Lebensmittellagerbetrieb der kaiserlich-königlichen Polizei-Direktion Wien“ eigenes Schreibmaschinenpapier zur Verfügung gestellt.

Als Organisationsgenie ist Bosel ganz in seinem Element. Über alle möglichen Kanäle treibt er große Vorratsmengen auf, die er vor allem aus Ungarn nach Wien dirigiert. In verschiedenen Stadtbezirken entstehen insgesamt 13 Filialen der Polizei-Versorgungseinrichtung. Bosel deckt auf sechs Monate hinaus den Lebensmittelbedarf von 20.000 Personen. „Wiewohl diese Mengen im regulären Handel nicht zu beschaffen waren“, wie Schober vermerkt.41 Das heißt im Umkehrschluss, dass Bosel für die Polizei am Schwarzmarkt eingekauft hat.

Bald karren Bosels Leute nicht mehr nur Lebensmittel heran, sondern auch Bekleidung, Schuhe und Haushaltsgeräte, die in einem improvisierten Warenhaus angeboten werden. Bosel schafft auch eine Brennholz-Zerkleinerungsanlage an, damit die Beamten für ihr Zuhause billiges Heizmaterial bekommen und die Bezirkspolizeikommissariate und Wachstuben Holz für ihre Kanonenöfen haben. Für verderbliche Lebensmittel wird ein Kühlhaus eingerichtet, zwei Gemeinschaftsküchen liefern regelmäßige Mittagsmahlzeiten für über 2000 Personen. Polizisten im Außendienst werden mittels fliegender Küchen verköstigt. Die Polizei kann sich alle Finger abschlecken, dass Sigmund Bosel ihr Freund und Helfer geworden ist. Die enge Zusammenarbeit geht anderen Kaufleuten, die gerne selbst ins Geschäft gekommen wären, gegen den Strich. Wieder wird Bosel vernadert, die Anzeigen gehen aber ins Leere. Polizeichef Schober lobt seinen kommerziellen Direktor über den grünen Klee. „Sicher ist, dass er, wie die Kontrolle durch den ihm beigegebenen äußerst misstrauischen Ausschuss bewiesen hat, bei der Polizei nicht nur nichts verdient hat, sondern sicher auch eigenes Geld zugesetzt hat.“42

Bosel kauft Gemüse, Heringe und Rosinen genauso wie Wollstoffe und Innereien zur Wursterzeugung. Alles nicht per Kilo, sondern waggonweise. „Das Lebensmittelmagazin und die Bekleidungsstelle Herrn Bosels leisteten ganz Hervorragendes“, so Schober. „Die Wache hatte gute auskömmliche Kost, ich selbst überzeugte mich wiederholt in Kommissariaten von der Güte des gebotenen Rindfleisches, warme Mäntel und gute Schuhe wurden von der Bekleidungsstelle zu denkbar mäßigen Preisen zur Verfügung gestellt, auch die Beamtenschaft der Polizeidirektion Wien konnte diese entsetzliche Zeit nur durch diese Hilfe durchhalten.“43 In den letzten Tage der Monarchie und den Anfangstagen der Ersten Republik bestimmt Bosel, welche Rationen an Bohnen, Fleisch oder Fett die Polizisten in den Wochen des Umbruchs kaufen und ihre Frauen daheim verkochen können. Für Weihnachten 1918 waren als Draufgabe Sonderrationen an Nüssen, Pflaumen und Rindfleisch erhältlich. Bosel und Schober haben gewusst, dass der Sicherheitsapparat bei Laune gehalten werden muss, wenn der Kaltstart in die Demokratie ohne Chaos über die Bühne gehen soll.

Die Polizeibeamten rechnen es ihrem Chef auch hoch an, dass sie günstig einkaufen können und von der Not ringsum verschont bleiben. Schober hat gleichzeitig den erforderlichen Machtinstinkt, um sich als Garant der öffentlichen Ordnung in Szene zu setzen. Im Dezember 1918 wird Schober für die gesamte öffentliche Sicherheit zuständig, damit untersteht ihm auch die Exekutive in den Bundesländern. Schober mausert sich zu einer Führerfigur im Sicherheitsapparat. „Er verbesserte die materiellen Verhältnisse seiner Polizisten … und deutete gleichzeitig seinen Präsidenten-Posten in eine Vaterrolle um, wodurch er psychologisch effektvoll seine Leute beeinflussen konnte“, schreibt Rainer Hubert in seiner Schober-Biografie.44

Ein Glanzpunkt der Inszenierung ist die erste Weihnachtsfeier nach der Kriegsniederlage, die der 44 Jahre alte Polizeichef mit seinem Monokel auf der Nase in der Wiener Marokkaner-Kaserne organisiert. Die Exekutive präsentiert sich als eine Sippe rechtschaffener Staatsdienerfamilien, in der sich der oberste Kommandeur sogar ums Christkind kümmert. Weil die Versorgung der Beamtenschaft mit Bosels tatkräftiger Hilfe klappt, werden dem Polizeichef Macherqualitäten zugeschrieben. Und Sigmund Bosel? Er war für Schober nicht nur ein wichtiger Steigbügelhalter, sondern auch eine Art „Troubleshooter“, der in heiklen Angelegenheiten die Lage sondieren und dem Polizeichef diskret den Boden bereiten konnte.

Das kommt Schober zugute, als sich 1919 die Stimmung in der Polizei politisch aufheizt. Die im November 1918 ausgerufene Republik „Deutsch-Österreich“ durchlebt eine revolutionäre Nachkriegskrise, in der viele Berufsgruppen sozialpolitische Reformen verlangen. Im Sicherheitsapparat kommt die Meinung auf, dass Beamte nicht länger unpolitische Ordnungshüter sein sollen, sondern durchaus das Recht hätten, sich parteipolitisch zu betätigen. Frei nach der Devise, dass mit dem unsäglichen Kadavergehorsam gegenüber sakrosankten Autoritäten Schluss sein muss. Und zwar auch in der Exekutive.

Einer, der quasi „basisdemokratische“ Mitsprache im Sicherheitsapparat verlangt, ist der Polizist und spätere Politiker Hans Schabes. Der damalige Revierinspektor will die Kollegenschaft sozialdemokratisch organisieren und den Polizeibetrieb umkrempeln. Schabes und Genossen wollen auch mitreden, wenn es um Postenbesetzungen geht. Sie verlangen, dass missliebige Vorgesetzte durch ein Misstrauensvotum in einschlägigen Dienstversammlungen abgesetzt werden können. Für Schober ist der Gedanke unerträglich, dass die Schlagkraft der Polizei gelähmt und er als quasi „apolitischer“ Präsident von „politisierten“ Polizisten zu einer Marionette degradiert werden könnte. Aus dem Konflikt wird ein Fall für Sigmund Bosel, der sich damals und auch später als Vermittler zwischen Schober und Schabes einklinkt. Franz Brandl, der Schober-Vertrauensmann im Polizeipräsidium, hat Bosels Mission später etwas kryptisch wie folgt beschrieben: „In privaten Unterhaltungen hat er Schabes und etlichen seiner Gefolgsleute die Giftzähne gezogen.“45

Obwohl ihm die Polizeigranden dankbar die Stange halten, wird es für Sigmund Bosel Anfang 1919 ungemütlich. Dass er zum Wohl der Polizei mit seiner Einkaufsmacht den Markt durcheinandergewirbelt hat, während Teile der Bevölkerung hungern, nehmen manche Bosel ziemlich übel. Die linksradikale Zeitung Der Abend nennt ihn einen „sattsam bekannten Schleichhändler“ und „Preistreiber“. Verärgert schreibt der junge Geschäftsmann im Februar 1919 Schober einen Brief, in dem er verlangt, dass er durch eine öffentliche Stellungnahme der Polizeidirektion rehabilitiert wird.46

Im März 1919 wird es Bosel schließlich zu bunt. Er bietet dem Verwaltungsratsausschuss seinen Rücktritt an. Die versammelten Behörden-Vertreter wollen den kommerziellen Leiter jedoch nicht gehen lassen. Bosel wird wegen seiner „uneigennützigen und geradezu aufopferungswilligen Tätigkeit“ gelobt und gegen Angriffe von außen verteidigt.47 Doch die Kritik will nicht verstummen. Linke Gruppierungen aus dem Beamtenapparat haben sich auf Bosel eingeschossen. Kapitalismuskritik vermischt sich mit linkem Antisemitismus. Der in Wien geborene Geschäftsmann wird in einer als „Denkschrift“ titulierten Beschwerde als „verbrecherischer Kapitalist und Ausbeuter“ diffamiert, der als Kriegsflüchtling (!) nach Wien gekommen sei und den die Behörden schon längst des Landes verweisen hätten sollen. Bosel wird zwar zugestanden, dass er „aufgeweckt, intelligent und anerkennenswert geschäftstüchtig“ sei. Er habe jedoch mit „ausländischen jüdischen Zwischenhändlern“ und anderem „Lumpengesindel“ die „Unerfahrenheit der gemütlichen Wiener“ betrügerisch ausgenützt.

Der „Beweis“ für Bosels krumme Machenschaften: Von den 58 Eiern, die der Beschwerdeführer – ein Familienvater – seit dem Bestehen des Polizei-Lebensmittellagers bekommen hätte, wären 12 Stück schlecht gewesen. „Es geht doch nicht an, dass wir noch im tiefen Frieden das Opfer einer wohl gut organisierten, großkapitalistischen, gewissenlosen Volksräuberbande“ werden, poltert der Urheber der Anschuldigungen, bevor er sich zur Bemerkung versteigt, dass für die erwähnte Räuberbande „die Todesstrafe zweifellos zu früh aufgehoben worden sei“. Zum Schluss gipfelt die Beschwerde in der „untertänigen Bitte“ an den hochwohlgeborenen Polizeichef Schober, Bosel als Leiter des Lebensmittel-Lagerbetriebes seines Amtes zu entheben, widrigenfalls man nach einer Frist von acht Tagen durch einen offenen Brief an die Arbeiter-Zeitung die lokalen „Arbeiterräte“ und die Staatsanwaltschaft einschalten werde.48

Gut informiert waren die Bosel-Gegner in der Exekutive wahrlich nicht. Denn als sie im Oktober 1919 gegen Bosel mobil machen, ist der angefeindete Direktor gar nicht mehr für den Lebensmittel-Diskontladen der Polizei tätig gewesen. Bosel hatte seine Tätigkeit dort schon im Frühjahr 1919 an den Nagel gehängt. Schober zufolge sei Bosel eines Tages vorbeigekommen, um ihm zu erklären, dass er wieder Geld verdienen müsse. Nur ehrenamtlich für die Polizei tätig zu sein, ohne Privatgeschäfte machen zu dürfen, sei finanziell nicht länger drinnen. „Schweren Herzens“ habe er Bosel „die Entlassung aus dem Ehrenamt geben müssen“, so Schober über die monatelange Zusammenarbeit.49

Der mächtige Polizeichef wird sich in späteren Jahren bei Sigmund Bosel erkenntlich zeigen und für ihn den politischen Schutzengel spielen. Bosel revanchiert sich, indem er die Polizei weiterhin gönnerhaft unterstützt. So kommt Schober über das Kriegsende hinaus zu einer loyalen Hausmacht, die eine wichtige Machtbasis für seine Politikerkarriere wird. Der Polizeipräsident und der spätere Bankpräsident werden in der Öffentlichkeit immer betonen, dass ihr Verhältnis rein „amtlich“ und bloß geschäftlicher Natur gewesen sei. Alle, die Schobers Terminkalender kannten, haben aber gewusst, dass die beiden Männer eine persönliche Seilschaft begründet hatten. Denn an fast jedem ersten Dienstag im Monat hat Bosel nach seinem Abgang bei der Wiener Polizei bei Schober auf einen Plausch vorbeigeschaut. Und das war auch dann noch so, als Schober schon Bundeskanzler war.