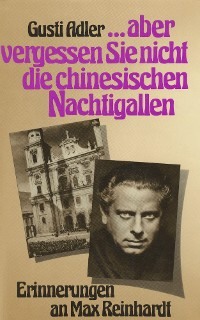

Kitabı oku: «"...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen."», sayfa 3

Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin

Türler ve etiketler

Yaş sınırı:

0+Litres'teki yayın tarihi:

22 aralık 2023Hacim:

480 s. ISBN:

9783951983257Yayıncı:

Telif hakkı:

Автор