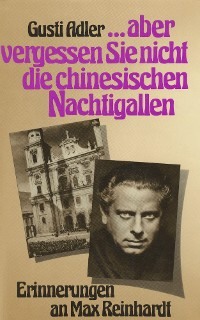

Kitabı oku: «"...vergessen Sie nicht die chinesischen Nachtigallen."», sayfa 4

Deutsches Theater

Es war ein stolzer Tag für Max Reinhardt, als der alte L’Arronge zu ihm kam und ihm anbot, das Deutsche Theater zu übernehmen. Eine größere Auszeichnung konnte einem jungen Menschen nicht zuteil werden. Das Deutsche Theater war das beste, das berühmteste in Deutschland. Adolph L’Arronge, der Besitzer, hatte es, als er den Vertrag mit Brahm nicht erneuerte, Paul Lindau übergeben, der es ein Jahr lang führte, ohne dass es ihm gelungen wäre, Erfolge zu erzielen. Reinhardt griff mit beiden Händen zu und unterschrieb den Vertrag, der ihn zur Übernahme im Herbst 1905 verpflichtete, mit der Bedingung, dass er das Kleine Theater und das Neue Theater aufgebe und sich ausschließlich dem Deutschen Theater widme. Jedoch der tiefste Grund für Reinhardts Entschluss war von der Sorge um seinen Bruder Edmund diktiert, der an Depressionen litt, die ihn manchmal an den Rand des Selbstmordes trieben. Reinhardt wollte ihn mit dieser Direktion vor eine verantwortungsvolle Aufgabe stellen, ihn dadurch zwingen, an sich selbst zu glauben. Der Erfolg dieses Schrittes rechtfertigte seine Hoffnung, übertraf seine kühnsten

Erwartungen.

L’Arronge hatte das Theater mit allerhand Tapeten und Vorhängen ausgestattet, die Reinhardt sehr missfielen. Vergeblich bat er L’Arronge, ihn das Deutsche Theater umbauen zu lassen, aber der alte Mann wollte nichts davon wissen. So blieb Reinhardt schließlich kein anderer Ausweg, als das Theater zu kaufen. Es gelang ihm und seinen Helfern, vor allem Edmund Reinhardt, prominente Geschäftsleute, die Interesse am Theater hatten, dafür zu gewinnen, sein Unternehmen zu finanzieren. Der notwendige Betrag kam in überraschend kurzer Zeit zusammen. Reinhardt fuhr sofort mit seinem Bruder nach Paris, um vor dem Umbau noch die Einrichtungen dortiger Bühnen zu studieren. Gastspiele und Reisen hatten ihn, als Mitglied des Brahmschen Ensembles und auch später mit seinen Schauspielern, in die Theater von Wien, Budapest, Dresden, Amsterdam und andere große Städte geführt, aber es drängte ihn, auch Pariser Theater, vor allem die Comédie Française, zu sehen. In Paris arbeitete er dann gemeinsam mit Edmund an den Plänen. Das Ergebnis war eine 20 Meter tiefe und breite Bühne und eine Drehbühne mit einem Durchmesser von 18 Metern. Der Schnürboden sollte durch eine Himmelskuppel ersetzt werden. Darüber schrieb Reinhardt in einem Brief am 28. Juli 1905:

Ich persönlich strebe, wie Du weißt, seit jeher durchaus dahin, womöglich alles plastisch zu machen und den Schnürboden vollständig außer Gebrauch zu lassen. Was von da oben kommt, ist meistens faul. Es sind zu allererst jene blauen Fußlappen des lieben Gottes, dann alle flatternden Städte, Berge und Burgen, gemalte Baumkronen und schrecklich ewig weiße, ewig schmutzige, durchlöcherte Plafonds. – Meine schrecklichsten Erinnerungen noch vom Kl. Theater hängen mit dem Schnürboden zusammen. Da lauern tausend Gefahren. Also weg, weg, weg damit. Es macht den Wert der Drehbühne illusorisch. Eine große Drehbühne, auf der womöglich das ganze Stück vorher sorgsam und sicher plastisch aufgestellt ist, mit Plafonds (plastischen dann natürlich), mit Baumkronen auf den Bäumen und einer Himmelskuppel darüber. Das ist mein Ideal, das wenigstens, was mir unter den gegebenen Verhältnissen als zunächst erreichbar erscheint. Aber – Himmelskuppel – da sind wir bei der Sache: wir haben etwas so Berauschendes in Paris gesehen, dass mich der Gedanke daran nicht loslässt. – Wir müssen da selbst was erfinden.

In Gustav Knina hatte Reinhardt einen Helfer, der seinen Plänen zur Verwirklichung verhalf. Alle Neuerungen, die Reinhardt als erster im Deutschen Theater schlagartig einführte, wurden dann innerhalb kurzer Zeit Gemeingut der übrigen Theater und überall nachgeahmt.

Das Käthchen von Heilbronn war das Eröffnungsstück. Eine wundervolle Aufführung, die sich aber, trotz Höflich, nicht als zugkräftig erwies. Kurz darauf kam der Kaufmann von Venedig mit Rudolf Schildkraut, Agnes Sorma und Alexander Moissi. Reinhardts zweite große Shakespeare-Inszenierung, deren Erfolg dem Sommernachtstraum nicht nachstand. Schildkraut und Sorma feierten Triumphe, während Moissi als Solanio auch noch in dieser Aufführung von der Kritik unbarmherzig angegriffen wurde. Aber Reinhardts Glaube an Moissis Fähigkeiten war nicht zu erschüttern. Immer wieder stellte er ihn in wichtigen Rollen auf die Bühne, ließ sich durch den italienischen Akzent nicht abschrecken und kämpfte für ihn, bis er ihn durchgesetzt hatte.

Die letzte Vorstellung im Kleinen Theater unter der Direktion Reinhardt fand am 31. August 1905 statt. Das Nachtasyl war dort fünfhundertmal gegeben worden. Viktor Barnowsky übernahm das Theater und behielt es bis 1911.

Bei dem Neuen Theater dauerte es längere Zeit, ehe sich ein Nachfolger für Reinhardt fand. So behielt er es bis zum 30. Juni 1906. Der Sommernachtstraum wurde über zweihundertmal gegeben. Zu Shaws Candida kam schließlich noch dessen Cäsar und Cleopatra. Als Abschluss: Offenbachs Orpheus in der Unterwelt, ein Werk, das Reinhardt im Laufe seines Lebens auch immer wieder und mit großer Freude inszenieren sollte.

Reinhardt hing mit großer Liebe an seiner Familie. Als ersten hatte er seinen Bruder Edmund, der ihm am nächsten stand, nach Berlin geholt. Sobald sich dann seine Existenz halbwegs gefestigt hatte, ließ er seine Eltern und die übrigen Geschwister nachkommen. Damals wohnte er in dem großen Wesendonckschen Palais, In den Zelten 21. Ein geräumiges Haus, in dessen Parterreräumen sogar die Schauspielschule, die er unmittelbar nach Übernahme des Deutschen Theaters gegründet hatte, untergebracht werden konnte. Er, der am liebsten mit jungen Menschen arbeitete, war sich der Bedeutung einer Schule für den schauspielerischen Nachwuchs bewusst. So zog er die besten Lehrkräfte und Schauspieler zur Mitarbeit heran.

Als er das Wesendonck-Palais räumen musste, verlegte er die Schauspielschule in das Haus der Kammerspiele, wo sie für die Dauer ihres Bestandes blieb. Die Nähe der beiden Theater, des Deutschen Theaters und der Kammerspiele, erwies sich für Schüler und Lehrer als überaus vorteilhaft.

Reinhardt musste sich gleichzeitig nach einer Wohnung umsehen. Durch einen Glücksfall erfuhr er von dem Knobelsdorffschen Palais am Kupfergraben. Als die Witwe des vorherigen Besitzers, Geheimrat Magnus, starb, munkelte man, dass es vom Fiskus übernommen und nach Fertigstellung der neuen Messel-Bauten am gegenüberliegenden Ufer der Spree abgerissen werden solle.

Reinhardt schloss einen langjährigen Mietvertrag. Dadurch blieb das wertvolle Baudenkmal aus der Zeit Friedrichs des Großen erhalten. Ein zweistöckiges Haus, im Knobelsdorffschen Stil. Es wurde von Reinhardt mit Liebe und Verständnis eingerichtet.

Vom Kupfergraben gelangte man durch einen kleinen Flur in das prächtige, ganz in Weiß gehaltene Treppenhaus mit seinem schönen schmiedeeisernen Rokokogeländer. Reinhardt hat viele Jahre später seinem ältesten Sohn eine Empire-Standuhr aus dem Kupfergraben geschenkt und ihm darüber geschrieben:

Diese Uhr stand auf der zauberhaft heiteren Treppe Deines Geburtshauses am Kupfergraben. Es gibt viele prunkvollere Treppen, aber dieses ist die schönste, bequemste, behaglichste, lustigste Gelegenheit irgendwo hinaufzusteigen von allen, die mir in der Welt unter die Füße gekommen sind. Das Licht, das tagtäglich durch die alten breiten Fenster die Stufen hinaufstieg, kann ich nie mehr in meinem Leben vergessen. Aber ich will mich nicht in den Treppenwitz Jessnerscher Weltanschauung versteigen, die das nur scheinbar spöttische Berlin eine Zeitlang ernst genommen hat, ebenso wie es den Köpenicker und später den Braunauer leider tragisch ernst genommen hat.

Dieses Licht aber hat das einzig bestrickende deutsche Lachen der Minna von Barnhelm. Diese Uhr hat das Licht täglich um eine bestimmte Minute erwartet und wurde selten enttäuscht, es hat die Sekunden gezählt, bis es kam, und dann lustig feierlich die Glocken geschlagen.

Diese Uhr hat geschlagen, als Du geboren wurdest, als Du zum ersten Mal in der Wiege in den Garten getragen und dort hin und her gerollt wurdest. Es hat Deine schon damals knarrende Stimme raunzen und Dich später lachen gehört. Sie hat Deine ersten Schritte hinunter und hinauf begleitet und die einzigen glücklichen Male Deiner Schulzeit, das erste und das letzte Mal. Sie hat viele berühmte und unberühmte und sogar unrühmliche Menschen an sich vorbeischreiten sehen, hat in der Revolution schießen hören, aber immer beruhigend ernst Tag und Nacht geschlagen. Sie hat Deinen Großvater und Deine Großmutter in Sorgen, in der Sterbestunde begleitet, und sie hat geschlagen, als Du mit Koffern auszogest, um nach Amerika zu gehen.

Das Innere des Hauses war geräumig. Außer Reinhardt und seiner Familie wohnten seine Eltern und Edmund Reinhardt dort.

Der Garten – eine große Seltenheit inmitten Berlins – hatte Fliederbüsche, einen stattlichen Nussbaum und sogar einen alten Weinstock, der neben der Treppe emporrankte. Auf diesen Garten sahen die Schlafzimmer – eine Oase der Stille. Reinhardt brauchte diese Ruhe – bei der intensiven Probenarbeit, bei der Arbeit der Nächte. Die Freude an diesem Haus war ein Vorfühlen des Entzückens, das ihm Leopoldskron, viele Jahre später, bereiten sollte. Bei festlichen Anlässen benützte er den neunfenstrigen Saal im Erdgeschoss. Wandmalereien schmückten seine Wände, und ein mächtiger Marmorkamin gab ihm ein fast feierliches Gepräge. Reinhardts wachsender Ruhm, seine starke Persönlichkeit zog mit magnetischer Kraft alle Kreise der Berliner Gesellschaft in seinen Bann. Dichter, deren Werke er inszeniert hatte – Richard Beer-Hofmann, der junge Hugo von Hofmannsthal, Hermann Bahr, Frank Wedekind und seine Frau –, Maler, die er zur Bühnengestaltung herangezogen hatte, Musiker: Engelbert Humperdinck, Hans Pfitzner und Richard Strauss, der ihm später, nachdem er den Rosenkavalier zur erfolgreichen Uraufführung gebracht hatte, seine Ariadne auf Naxos widmete. Staatsmänner, Maximilian Harden, Rathenau, prominente Vertreter der Berliner Presse, seine Geldgeber Huck, Hardy, Bankleute, die von der Theateratmosphäre angezogen wurden wie Schmetterlinge von einem strahlenden Licht. Es war Reinhardts Kunst, seine große Menschenkenntnis, die es ihm möglich machte, heterogenste Elemente um sich zu versammeln und ein Symposium von seltenem Einklang zustande zu bringen.

Trotzdem: so groß seine Freude an der Inszenierung eines solchen Festabends in seinem Hause war, er selbst ging doch am liebsten nach einer Premiere mit einem kleineren Kreis von Mitarbeitern und Freunden in das alte Restaurant Borchardt in der Französischen Straße oder zu Pelzer. Dort löste sich die Spannung wochenlanger nervenzermürbender Arbeit. Die Nacht glitt in die Morgenstunden. Schloss das eine Lokal, so pilgerte man in ein Kaffeehaus und kaufte schließlich Unter den Linden oder am Kurfürstendamm die ersten Morgenblätter.

Kammerspiele

Seit ich beim Theater bin, wurde ich von einem bestimmten Gedanken verfolgt und schließlich geleitet: die Schauspieler und die Zuschauer zusammenzubringen – so dicht aneinander gedrängt wie nur möglich.

Dieser Gedanke bewog Reinhardt zum Bau der Kammerspiele. Überdies hatte sich die Notwendigkeit eines zweiten Theaters, in dem kleinere Stücke aufgeführt werden konnten, bald nach der Eröffnung des Deutschen Theaters herausgestellt. Neben dem Theatergebäude war ein Tanzlokal von übelstem Ruf, das aber einen Teil der Miete bezahlte. Reinhardt schloss dieses Etablissement und betraute den Messel-Schüler William Müller mit dem Umbau. Besessen von dem Wunsch, Publikum und Schauspieler näher zusammenzubringen, ließ er die Bühne nur durch zwei Stufen vom Zuschauerraum trennen. Er nannte dieses kleine Theater: Die Kammerspiele. Bald gliederten zahlreiche andere Bühnen ihren Häusern kleine, intime Theater an, denen sie ebenfalls den Namen Kammerspiele gaben.

Der Raum in der Schumannstraße fasste nur etwa dreihundert Personen. Die Sitze waren ungewöhnlich bequem. Darüber hat Reinhardt nach Jahren geschrieben:

Später habe ich gefunden, daß das alles ein Irrtum war: das kleine Haus, die Nähe der Bühne, die allzu bequemen Sitze. Die Kammerspiele faßten zu wenig Leute, und die Qualität des Publikums wächst mit seiner Quantität.

Reinhardt ließ damals am ersten Abend niemals Presse in die Vorstellung. Das allerbeste, exklusivste Publikum hatte ein Abonnement für Premieren. Die Kritik kam erst am zweiten Abend. Auch das hat er im Lauf der Jahre als Irrtum erkannt:

Es geschah nämlich, daß die ersten Abende immer unentschieden blieben. Erst später, wenn das allgemeine Publikum drin gewesen war, konnte man feststellen, ob es ein Erfolg gewesen sei. Das sogenannte »gute« ist nämlich in Wirklichkeit das schlechteste Publikum. Abgestumpfte, unnaive Menschen. Unaufmerksam, blasiert, selbst gewohnt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stehen. Das Premieren-Publikum ist bekanntlich vor Werken durchgefallen, die später Ewigkeitswerte geworden sind. Werke Mozarts, Richard Strauss’, Johann Strauß’, Molières. Gut ist nur die Galerie.

Die Eröffnungsvorstellung Gespenster wurde zu einem Triumph. Reinhardt führte Regie und spielte den Engstrand. Sorma: Frau Alving; Höflich: Regine; Moissi: Oswald; Kayssler: Pastor Manders. Das Dunkel der Dekorationen von Edvard Munch führte in die Tiefe, Qual schrie daraus, krankhaft bleiche Gestalten gaben letzte Geheimnisse, ihre Schicksale preis. Gespenster war schon oft in Berlin gespielt worden, aber nichts reichte an die Geschlossenheit, an die antike Größe dieser Aufführung heran.

Dann folgte, umstritten, angegriffen, Frühlingserwachen. Von Reinhardt mit unbeschreiblicher Zartheit inszeniert, in den herben Zauber der Dekorationen von Karl Walser gestellt. Moissi, Camilla Eibenschütz und Wedekind selbst, der den Vermummten Herrn in der Friedhofsszene spielte.

Im Laufe der Jahre spielte Reinhardt in den Kammerspielen fast alle Strindbergstücke; er inszenierte die Lysistrata des Aristophanes, Aglavaine und Selysette von Maeterlinck, Der Tor und der Tod von Hofmannsthal und viele Klassiker. Seine Stellung im Berliner Theaterleben war gefestigt, seine Ziele waren gesteckt, er fühlte seine Stärke und kämpfte um die Erfüllung seiner Jugendträume. Herman Bang sah ihn bei der Aufführung von Der Tor und der Tod. Er hat den Eindruck geschildert, den er von den Kammerspielen davontrug. Gleichzeitig beschwört er ein Bild des jungen Reinhardt – der damals 35 Jahre alt war –, das für seine hohe dichterische Fähigkeit, einen Menschen zu durchschauen und transparent werden zu lassen, zeugt:

… Max Reinhardt, der Herr des Hauses.

Er ist klein, im Wesen gelassen, etwas ferne. Die Augen wach, oder mehr als das: wachsam, mit einem Funken von Mißtrauen. Ein Mann, der wartet und auf seinem Posten ist. Aber jetzt, wo er lächelt, wird das Gesicht plötzlich so jung, wie es ist, und leuchtet von ich weiß nicht was – ja, von einer kecken, unwiderstehlichen Bravour leuchtet es. Dieser Mensch ist ein Spieler am Tische. Und mit derselben heimlichen Verachtung würde er die Bank sprengen – oder sich ruinieren lassen, während er lächelt wie ein übermütiger Knabe.

Indes er mit mir spricht und ich auf den Klang seiner Stimme horche – einer Stimme von behutsamem Klang, die sich vorwärts probiert –, denke ich an all die verborgenen Stürme, all die verwegene Anspannung, den heißen Strom des Ehrgeizes, um den diese Ruhe sich mit unbezwinglichem Willen wölbt, wie eine deckende, verhüllende Rüstung.

Was hat mehr erheischt:

Das Werk oder das Gitter?

Das Werk: es zu verwirklichen, auf Bühnen, die von dem Unbekannten erobert werden mußten; unter einem Dach, das mit leeren Händen aufgerichtet werden sollte; mit Helfern, die stets nahe daran waren, zu zweifeln; mit Anhängern, deren flache Hand bereit war, sich im nächsten Moment zur Faust zu ballen; in einer Gesellschaft, die fremd war und nur durch Überrumpelung besiegt werden konnte, die sich ewig erneuen mußte; mit Hilfe der Schauspieler und der Regisseure, die darangingen, durch die letzten Wunder der Maler, der Techniker, der Musiker, der Zeichner die gewagtesten und ungeheuersten Träume eines überströmenden Geistes in Fleisch und Blut zu verwirklichen, so daß sie an Tausenden wie ein lebendiges Märchen vorbeizogen, eine Sprengung und Erneuerung der Bühnenkunst.

Das war das Werk, von einem Dreißigjährigen geschaffen.

Aber was kostete mehr – das oder das Gitter? Das Drahtgitter des Fechters, das er im Kampfe vor sein Antlitz klebte? Die Ruhe, zu der der Siedende sich zwang, um zu decken und zu entfernen und zu siegen und zu erreichen?

Der Feldherr, der Max Reinhardt ist, lernte diese Ruhe. Aber was hat es ihn gekostet, sie zu lernen …? Während ich bei dieser Generalprobe diesen jungen stillen Menschen betrachte, dessen verborgene Probleme vielleicht nicht ein Lebender kennt, aber dessen Tiefe und Ungestüm man erraten kann – denke ich (und lächle selbst darüber, obgleich gar kein Grund zum Lächeln ist) unwillkürlich an jenen unsrer Truppenführer, der Handschuhe wechselte mitten in einem Kugelregen …

Einem Kugelregen. Ah, auch Max Reinhardt wird sein Pfeifen gehört haben.

Eine Glocke ertönt – vornehm wie alles in diesem Haus, wo es von Dienern in Kniehosen wimmelt, von Inspektoren mit geschäftigen Gesichtern, von Kastellanen mit breitschultriger Würde … Und wir brechen in den Saal auf. Ich weiß nicht, ob es auf der ganzen Welt einen so schönen Theaterraum gibt. Diese blanken Eichenwände, ohne andern Schmuck als die eigene Schönheit der weiten Flächen, sind von wundervoller Harmonie. Es soll in Bukarest, habe ich gehört, in Fürst Demeter Stourdzas goldnem Palast, ein Haustheater geben, das ungefähr dieselben Verhältnisse hat. Aber Fürst Stourdzas Weiß und Gold kann sich nicht mit der stolzen Schlichtheit dieser Eichenwände messen – wo die hohen Kerzen der Lampetten langsam verlöschen, so daß der Schein hinstirbt und uns von Tagesklarheit in Dämmerung einhüllt und zuletzt in Dunkelheit … Der Zuschauerraum ist voll …

Dort vorn nimmt Max Reinhardt Platz, umringt von seiner Helferschaft. Hinter ihm wir andern – ganz still.

…Jetzt verdunkelt es sich, man löscht aus, und es wird Nacht …

Das ist: Der Tor und der Tod. Der Vorhang ist zurückgeglitten.

Der magische Kreis

Reinhardt hatte nun zwei Theater. Das größere ein idealer, einzigartiger Raum für Klassiker, für Gesellschaftsstücke: das Deutsche Theater, und daneben die Kammerspiele, in denen er versucht hatte, seinen Traum von räumlicher Nähe von Schauspieler und Publikum zu verwirklichen. Aber immer noch fehlte etwas zu dem lebendigen Kontakt:

…die wunderbare Wechselwirkung im Zusammenspiel zwischen Zuschauer und Schauspieler, dieser Zeugungsakt, der die uralte Institution des Theaters unsterblich macht.

So kehrte Reinhardt schließlich zur Form des antiken Theaters zurück, in dem die Bühne in den Zuschauerraum hineingebaut war, die sogenannte Orchestra, in der früher die Chöre um den Altar standen und wo die Zuschauer in einem Kreis um die Schauspieler saßen. Er hat darüber folgendes geschrieben:

Das Theater ist Jahrtausende lang ohne Dekorationen ausgekommen. Welcher Bühnenkünstler konnte den Garten im Romeo, die Heide im Lear oder die Klippen von Dover so zwingend suggestiv aufbauen, wie Shakespeare sie in den Worten seines Dialogs geschaffen hat? Ein guter Schauspieler wird nicht nur um Hekuba weinen können – er kann statt eines Kindes ein Stück Brennholz im Arm haben und seine Zuschauer tief erschüttern. Er braucht nicht einmal einen Partner. Wir wissen, daß von einem Monolog die stärksten Wirkungen ausgehen können und daß auf dem antiken Theater der zweite und der dritte Charakter erst von Aischylos eingeführt wurde. Eines braucht er unter allen Umständen: – den Zuschauer. Ein Schauspieler kann nur spielen, wenn ihm jemand zuschaut und zuhört. Ein Stück kann bis zum letzten Detail geplant, ausgearbeitet und festgelegt sein (Stanislawski hat in Moskau manche Stücke ein Jahr lang und länger probiert) – und es wird doch erst im Zusammenspiel zwischen Zuschauer und Schauspieler lebendig gezeugt und geboren werden. – Der Schauspieler mißt seine Kräfte mit dem Gegner im Dunkel, den er bezwingen und zu seinem entscheidenden Helfer, zu seinem Mitspieler machen muß.

Reinhardt verbrachte 1910 seine kurzen Sommerferien – vor Beginn der Münchner Festspiele – in England. Er sah der Arbeit in dem »Kindersärgle« – wie er das winzige Künstlertheater auf der Theresienhöhe nannte – mit Unlust entgegen. Das Vorjahr war ihm trotz des ungeheuren künstlerischen Erfolges durch Schikanen der Münchner Künstlerclique – »die Rettichschädel« –, durch Polizeizensur und kleinstädtische Presse verleidet worden. Er schrieb darüber aus Maidenhead an seinen Freund und Helfer Berthold Held:

Der Bürgermeister z. B. hat sich ja ausgezeichnet benommen und viele andere auch, ich will nicht ungerecht sein. Wir haben im Vorjahr eine erhebliche Summe Geldes zugesetzt und, was mir mehr ist, eine ungeheure, beispiellose, noch nie dagewesene Summe künstlerischer Arbeit, wie sie das kleine gemütliche dicke verschlafene Rettignest sich nie hat träumen lassen, wie sie wohl in solcher Anspannung, mit so sorgfältiger minutiöser Vorbereitung, so bahnbrechenden lnszenierungsgedanken, so vielen wundervollen schauspielerischen Individualitäten in den schönsten Meisterwerken unserer Dichtung überhaupt noch nie in eine so kurze Frist gedrängt wurden. Nirgends! Von München zu schweigen, dessen Tradition es ja ist, alles Echte, Große, Künstlerische, Herbe zu vertreiben und den mittelmäßigen Nachtretern Tempel zu bauen.

Das einzige, was ihn in diesem Sommer reizen konnte, trotzdem wieder nach München zu gehen, war der Gedanke, in der großen Musikfesthalle auf der Theresienhöhe einen Plan zu verwirklichen, der in diesen Wochen in ihm wuchs und Gestalt anzunehmen begann:

Ich habe einen merkwürdigen Inszenierungsplan für die Halle – Ödipus – im Kopf, von dem ich Dir erzählen werde, da Du hervorragend dabei beteiligt werden sollst. Es kann etwas ganz Besonderes, Neues werden. Ich bitte Dich aber nicht davon zu sprechen, weil wir mit der Halle noch keinerlei Abmachung haben. Es würde mich freilich sehr reizen, da es sich hier um bahnbrechende wichtige Dinge handelt. Beschaffe Dir nur rechtzeitig Chorpersonal, Sprecher, Schauspieler (am Ort) und viele junge schöngewachsene Männer, die fast ganz nackt gehen müssen. Das kann unter Umständen eine Trouvaille werden!

So kam Reinhardts erste Ödipus-Aufführung zustande. Die Musikfesthalle fasste Tausende von Menschen. Sie alle wurden in das Spiel einbezogen: an ihnen vorbei stürmte durch die Mitte des Hauses das Volk der Thebaner zur Bühne. Aufschrei und Stille – Tragödie der Antike in die Gegenwart getragen und wieder auferweckt. Aber noch fehlte das Rund des antiken Theaters. Es drängte Reinhardt, Ödipus auch in Berlin zu zeigen. Wenn er von der Lebensnotwendigkeit eines Entschlusses durchdrungen war, fand er stets einen Weg zur Verwirklichung. Es fehlte an Zeit und an Geld, um den Rahmen für diese Inszenierung neu zu schaffen, aber Berlin hatte zwei Zirkusgebäude: Zirkus Schumann und Zirkus Busch. Leere große Räume, in denen sich nun das Wunder der Wiedergeburt des Theaters der Antike und später des mittelalterlichen Mysterienspieles mit elementarer Gewalt vollzog. Mit der orchestralen Behandlung der Chöre, der Stimme des Volkes in Hofmannsthals Bearbeitung von Ödipus und die Sphinx hatte Reinhardt im Deutschen Theater seine Erweckung des Theaters der Antike eingeleitet. König Ödipus im Zirkus Schumann brachte nun die höchste Erfüllung. Unvergesslich die Steigerung dramatischen Geschehens, getragen von der dunklen Masse der Zuschauer. Ein magischer Kreis um das Geschick, das sich, in grelles Licht entrückt, unerbittlich nach Urgesetzen menschlichen Dramas abrollte. Moissi, Wegener, Durieux, der Chor, das Volk, die Masse – von Reinhardt wie eine große Orchesterfuge dirigiert.

Mit dieser Aufführung wurde Reinhardts Ruhm über ganz Europa getragen – von London über Wien, Budapest, Skandinavien, Polen, bis in das tiefste Russland. In einer Kritik über sein Gastspiel in Petersburg 1911 heißt es:

Reinhardts Ödipus-Aufführung im großen Zirkus Ciniselli wirkte vielfach wie eine Offenbarung. Die wunderbare Sprache des jungen Moissi riß die Zuschauer ebenso hin wie die noch nie gesehene Entfesselung von Massen auf dem Theater. Um die Massenwirkungen zu erzielen, brauchte Reinhardt Menschen, und sofort stellten sich ihm Kräfte aus der besten Petersburger Gesellschaft zur Verfügung.

In manchen Städten arbeitete er mit anderssprachigen Darstellern – in London mit John Martin-Harvey und englischen Schauspielern – in Budapest mit ungarischen Künstlern. Das hat sich im Laufe seines Lebens oft wiederholt: mit Schweden und Franzosen, mit Italienern und Letten, Amerikanern und Dänen. Max Reinhardts Ausdrucksfähigkeit überbrückte den trennenden Abgrund einer fremden Sprache. Wesentliches bedurfte keines Dolmetschers. Wohl lief der anderssprachige Text in seinem Regiebuch mit dem deutschen Text parallel, und ein Hilfsregisseur des betreffenden Theaters stand ihm zur Seite, aber, was er dem Schauspieler gab, war Bewegung, Ton, Ausdruck, und so zwingend war diese Regiesprache, dass sie die wundervollsten Ergebnisse zeitigte. Das »Volk« wurde an Ort und Stelle engagiert und einstudiert. Meist waren es Studenten der jeweiligen Universität. Ihre Begeisterung war groß, und sie ließen sich nur zu gerne von der hinreißenden Welle Reinhardtscher Regie tragen. Die Liebe zu jungen Menschen, der Glaube an sie, hat Reinhardt von seinen frühesten Anfängen sein Leben lang begleitet. Er verstand sie zu führen, zu einem Ensemble zusammenzuschweißen und ungeahnte Kräfte in ihnen frei zu machen.

1912 bannte Max Reinhardt die Orestie des Aischylos in den Raum des Zirkus, den er beherrschte wie ein edles Instrument. Er füllte ihn mit Schwingungen von atemloser Spannung bis zum elementaren Ausbruch höchster Leidenschaft. Die tausendköpfige Menschenmasse der Zuhörer wurde zum tönenden Resonanzboden und folgte jeder Regung.

Mit dem mittelalterlichen Stück vom Sterben des reichen Mannes Hofmannsthals Jedermann – knüpfte Reinhardt an die Welt der frühen Mysterienspiele an. Diese einfachste aller Geschichten hat ihn bis an sein Lebensende gefesselt. Sie ist über die Welt gegangen. Von der Aufführung im Zirkus Schumann an, auf Gastspielreisen, über ganz Europa, 1927 ins Century Theatre in New York, vor allem aber in ungebrochener Kette (mit nur einer Unterbrechung, 1923 bis 1925), von 1920 bis 1937, auf dem Salzburger Domplatz bei den Festspielen, wo sie sich als die stärkste und aktivste Attraktion erwies. Eine Glanzrolle Moissis, an der er wuchs, bis ihn zuletzt – auch ihn – das Schicksal ereilte, das er Tausenden viele Jahre hindurch so erschütternd nahe gebracht hatte. Aber damals waren alle jung – Reinhardt 38 Jahre alt, die Schauspieler, die Dichter um ihn, die Musiker, die Maler, die er heranzog, alle in der Blüte ihrer Schaffenskraft. In weitem Bogen erstreckte sich das Repertoire des Deutschen Theaters, der Kammerspiele und des Zirkus Schumann. Von dem Drama der Antike über das Mittelalter, Shakespeare, die deutschen und französischen Klassiker, bis zu Ibsen, Strindberg, Wedekind in die Gegenwart.

Die Form der Pantomime hatte Max Reinhardt seit jeher gelockt. So schlug er Karl Vollmoeller vor, eine mittelalterliche Legende – etwa in der Art von Maeterlincks Schwester Beatrix, ein Stück, das er 1904 im Neuen Theater aufgeführt hatte – zu bearbeiten. Charles B. Cochran, der englische Producer, kam gerade um diese Zeit nach Berlin, wo er König Ödipus sah. Er wollte diese Aufführung durchaus nach London verpflanzen, in die ungeheuer große Olympia Hall. In seiner Begeisterung vergaß er dabei, dass es unmöglich gewesen wäre, das gesprochene Wort dort zu verstehen. Reinhardt war damals in Budapest. Cochran reiste ihm nach. Man einigte sich auf eine Pantomime, und Vollmoeller, der Anregung Reinhardts folgend, skizzierte das Mirakel. Der Vertrag mit Cochran wurde abgeschlossen, und am 23. Dezember 1911 fand die Uraufführung in London statt.

Mit der Aufführung von Jedermann und Mirakel hat Reinhardt frühen mittelalterlichen Legenden Leben eingehaucht und aufregendes Drama geschaffen. Denn untrennbar von seiner Arbeit als Regisseur war der schöpferische Anteil, den er an der Dichtung selbst hatte, der befruchtende Einfluss, den er auf den Dichter ausübte. Blutarmen Gebilden gab er Kraft, sein Wissen um Menschen und ihre Konflikte war unfehlbar, seine Logik unbarmherzig, Sentimentalität war ihm verhasst. Er verlieh den Dichtern, die das große Glück hatten, für ihn und mit ihm arbeiten zu dürfen, Schwingen, die sie mit ihm zum Erfolg trugen. So ist auch das Mirakel in seinen stärksten Wirkungen sein geistiges Eigentum. Sein Anteil an Jedermann, am Salzburger Grossen Welttheater und zahllosen anderen Dichtungen geht weit über die Arbeit des Regisseurs hinaus.

Dieser Einfluss beschränkte sich nicht nur auf das Dichterische. Für Max Reinhardt umschloss die Vision eines Werkes, das er inszenierte, alles: Handlung, Klang, Farbe, Rhythmus und den Rahmen für das Geschehen. Auf diesem Einklang, dieser Harmonie beruhte die erschütternde Wirkung seiner Inszenierungen. Er übte entscheidenden Einfluss auf Maler und Baumeister, Musiker und Choreographen aus. Was er in nächtlicher Arbeit entworfen hatte, wurde bei der nächsten Zusammenkunft mit seinen Mitarbeitern verteilt und verarbeitet. Seine Kraft nährte die Schöpfung, die, gleichsam eingeschlossen in eine schillernde Blase, ihr eigenes Leben führte, eine Welt für sich bildete.